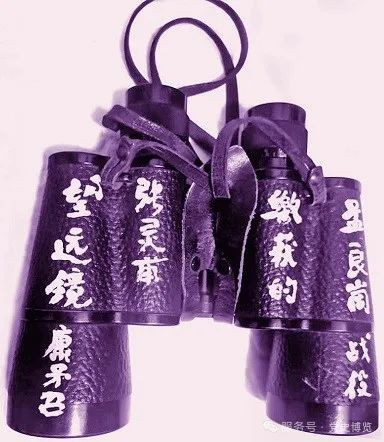

孟良崮战役缴获张灵甫的望远镜

文物是历史的见证。如果不是亲眼所见,很难把这架望远镜和78年前的孟良崮战役联系在一起;如果不是陈锐霆将军晚年在这架望远镜上写下的“孟良崮战役缴获的张灵甫望远镜”以及“康矛召”17个字,很难想象,有人会认为这架望远镜是1947年华东野战军在孟良崮战役中缴获的张灵甫的望远镜。1948年,陈毅将这架望远镜送给了时任新华社华东前线分社社长康矛召。

2024年10月1日,在中国人民革命军事博物馆举行的孟良崮战役缴获的张灵甫望远镜捐赠仪式上,笔者有幸参加并见证了康矛召子女康德里、康晓燕将张灵甫的望远镜捐赠给军事博物馆的前后经过。让我们透过望远镜,了解文物背后的故事。

孟良崮战役缴获的张灵甫的望远镜

陈毅将张灵甫的望远镜送给康矛召

1945年9月,中共中央确定了“向北发展,向南防御”的战略总方针,决定从山东调数万兵力开赴东北,新四军主力北撤,一部进入山东。10月,新四军军长陈毅到达山东军区驻地临沂,兼任山东军区司令员。在欢迎会上,康矛召第一次见到陈毅。陈毅儒雅的风度和谈笑风生的气质,吸引了康矛召。康矛召当时是山东军区政治部宣传科科长兼新华社华东前线分社社长。

1946年冬,国民党军分兵四路大举沿津浦路向华东解放区发动进攻。山东、华中野战军于1947年1月2日发动了鲁南战役。这天黄昏,陈毅让警卫员给康矛召送来一张纸条,上书:“康科长,今晚作战,我要守夜,你可否来陪我下棋,度此长宵?”康矛召有些疑惑:我和陈毅并无深交,他怎么知道我会下棋?

大战在即,恭敬不如从命。康矛召匆匆赶到陈毅指挥所时,桌上已经摆好了棋盘。

康矛召见陈毅年长,开口就道:“让我两子。”陈毅一子不让。两军对弈,何谈让子?陈毅下的不仅是一盘棋,而且是战场上的一盘大棋。

原解放军艺术学院顾问叶家林回忆:“鲁南战役的战前会议我参加了,从晚上一直开到第二天上午9点,战斗具体指挥由粟裕副司令员负责,陈毅坐镇指挥部。我在前线采访,那时候仗打得很激烈。等我到指挥部时,看到陈毅司令员正在下围棋,对手就是康矛召同志。陈老总是位帅才,打仗之前部署细致周到,有时忙得昼夜不停,但仗一打起来陈老总却是心平气静,坐在围棋盘前争夺胜负。而此时,康矛召利用下棋的机会了解战况,往往一盘棋下完,新闻稿就出来了。”

1947年1月,山东野战军和华中野战军合并为华东野战军,陈毅任司令员兼政治委员,粟裕为副司令员,谭震林为副政治委员,陈士榘为参谋长,唐亮为政治部主任。下辖11个步兵纵队,另组建一个特种兵纵队。康矛召被任命为华东野战军宣传部副部长兼新华社前线分社社长。

康矛召是1937年从武汉大学到延安参加革命的。1938年到抗日军政大学学习,毕业后以八路军总部记者的身份随罗荣桓、陈光率领的115师到山东抗日根据地。先后担任八路军115师兼山东军区政治部宣传科副科长、科长,中共山东分局宣传科科长。在极其艰苦的1943年,他白手起家,创办了《山东画报》,并被任命为总编。

为了让康矛召更好地开展宣传工作,政治部主任唐亮专门找康矛召谈话,笑谓“当了宣传部副部长,不要老背着照相机自由晃荡”。康矛召不悦,第二天就辞去了宣传部副部长职务,仍旧专任前线分社社长。

唐亮知人善用,重要的军事会议、部署战役计划等大事,照旧带康矛召参加,让康矛召了解情况,便于工作。

1947年2月,康矛召突然接到政治部主任唐亮通过战地军用专线打来的电话,要他马上到前线指挥所去接受任务。康矛召赶到指挥所后才知,原来国民党军第46军军长韩练成带少数随从进入解放军阵地,要求会见陈毅司令员。

陈毅、唐亮商量,决定康矛召以华东野战军政治部秘书长的名义先行接待,并相机了解韩练成此行的来意和对今后行动的打算。

康矛召在新华社华东前线分社驻地前热情接待了韩练成一行,转达了陈毅对韩练成的问候,协调随行人员的相关事宜,并将韩练成的想法及时上报。

当天下午,陈毅和唐亮在黄昏前赶来看望韩练成,并就韩练成继续在国民党军中“潜伏”交换了意见。

由于韩练成将军在莱芜战役中的去向曾被长期保密,几位当事人又守口如瓶,其中底细,旁人无从知晓。直到莱芜战役40周年,康矛召才在《莱芜战役拾遗》一文中首次披露。

莱芜战役,华东野战军一举歼敌6万。陈毅为了奖励胜任了一天的华东野战军政治部秘书长,特意将莱芜战役战场上缴获的德国莱卡相机送给了康矛召。

莱芜战役胜利后,康矛召编发了一则全歼国民党军李仙洲集团3个军、7个师的战报,请陈毅司令员审阅。陈毅十分高兴,诗兴顿起,吟道:“临沂蒙阴新泰,路转峰回石怪。一片好风光,七十二崮堪爱。堪爱,堪爱,蒋贼进攻必败。”人民日报社老记者季音回忆:“康矛召当即记下这首词,送到分社,电发延安新华总社,很快就向全国播发了。在战役报道中,同时播发领导人的诗词,可说是别开生面。”

1948年5月,刘伯承、邓小平率中原野战军转战回到豫西,华东野战军政治部派出以康矛召为团长的慰问团前往中原野战军驻地河南宝丰慰问。慰问团由华东野战军政治部文工团、3纵文工团、8纵文工团组成,分赴中原野战军各纵队演出了《白毛女》《血泪仇》《闯王之死》等话剧及部队创作的短小生动的节目,向战功卓著、跋涉千里的中原野战军表示慰问,同时也带去了华东野战军指战员对中原野战军指战员的敬意。

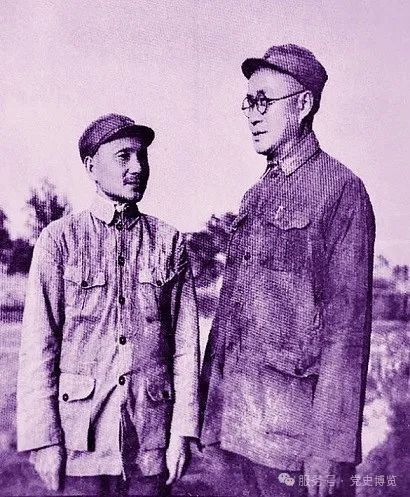

慰问期间,康矛召拍摄了《刘伯承司令员、邓小平政委在中原》这幅广为流传的作品。一贯低调不拍个人照的邓小平,是在刘伯承动员下完成拍照“任务”的。事后,康矛召对年青的摄影记者说:“摄影工作的价值,不只看眼前,还要看到它的历史价值。”

1948年5月,刘伯承司令员和邓小平政委在河南宝丰(康矛召/拍摄)

1948年5月9日,中共中央军委为了适应形势的需要,决定成立中原军区和中原野战军。刘伯承任司令员,邓小平任政治委员,陈毅为中原军区及中原野战军第一副司令员,仍兼任华东野战军司令员、政治委员。

5月10日,陈毅、粟裕陪同朱德总司令赴濮阳地区对华东野战军进行慰问并指导工作。

18日,朱德离濮阳北返时,陈毅把华东野战军消灭国民党军整编第74师时缴获的该师师长张灵甫的勃朗宁手枪赠给了他。

6月,陈毅赴中原军区就任中原军区及中原野战军第一副司令员。临行前,陈毅将《辞海》送给了新华社华东前线分社记者叶家林,将孟良崮战役缴获的张灵甫的望远镜送给了康矛召。

作家甘耀稷曾直言不讳问康矛召:陈毅是否把你作为人才加以培养?

康矛召没有正面回答,而是告诉甘耀稷宣传工作的重要性:“每当组织大兵团作战时,政治部及多数部长们被甩到后方,我带领一个精干的分社班子,一架新闻电台,一位编辑,一位报务员和译电员,一位厨师和几位摇马达的机手,单独驻在极靠近野战指挥所的小村庄。”在炮火硝烟的战场,军事宣传就是军事力量、战争力量不可缺少的一部分。

在华东野战军,“打仗就是要宣传,没有宣传就等于没有打仗”。陈毅的这句话,是对战时宣传工作的最高要求。

为了及时反映战场信息,华东野战军政治部特许记者外出可带两名军邮战士。记者的稿件在30里以内,由军邮战士负责传递,30里以外电报传递。这种特殊的待遇,在其他部队极为少见。

凡是送陈毅司令员审阅的稿件,陈毅不仅处理及时,有时还斟词酌句为稿件加以润色。在战局发展的重要时刻,陈毅还以“观察家”或“权威军事评论家”的名义撰写文稿,深刻分析战局的演变。《华东权威军事评论家评孟良崮大捷》就是经陈毅司令员审阅定稿的。

1946年8月,国民党军整编第74师由南京调往苏北。师长张灵甫在江苏淮阴宣称:“一年之内不消灭共产党,死无葬身之地。”

陈毅闻言,在作战会议上针锋相对指出:“我叫张灵甫片甲不留,自掘坟墓。”

1947年3月下旬,国民党军集中24个整编师60个旅约45万余人于山东战场。从临沂、泰安一线分三路向前推进,企图将华东野战军击退至黄河以北,进而强占整个山东解放区。5月11日,汤恩伯限令在山东战场的国民党军第1兵团整编第74师12日攻占坦埠。这道看似普通的作战命令,竟把张灵甫送上了不归路。13日,张灵甫率部渡过汶河,攻占马山、大剪,直奔坦埠。华东野战军果断决定,分割两翼,断敌退路,迎敌整编第74师于坦埠以南、孟良崮以北地区。13日晚,华东野战军经过大规模的运动穿插,基本完成了对整编第74师的包围。但是,在华东野战军的外围,是国民党军10个整编师40万人更大的包围圈。在生死存亡的关键时刻,华东野战军决心聚歼74师,“百万军中取上将首级”。

16日,装备精良的整编第74师(包括整编第83师的一个团)3.2万余人,被华东野战军全部歼灭于孟良崮山区,张灵甫被当场击毙。

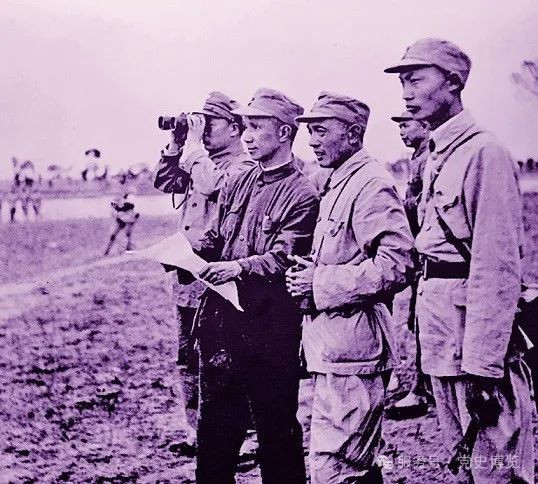

战后,陈毅在华东野战军特种兵纵队司令员陈锐霆的陪同下,兴致勃勃地到孟良崮前沿阵地实地查看战场情况。陈锐霆回忆:“此次战役,缴获山炮、野炮、战防炮等42门,各种口径迫击炮235门。我们不但能拿敌人的装备武装自己,还学会了使用它去打击敌人。”

1947年3月,手执望远镜的陈毅、看地图的粟裕,在炮兵二团副团长李安邦(右三)等人陪同下亲临特种兵纵队视察炮兵部队射击(杨玲/拍摄)

望远镜上的字迹出自开国将军陈锐霆

陈锐霆和康矛召是在战场上相识的。

1947年2月的一天,陈锐霆接到康矛召来电,被告知国民党军第二绥靖区副司令李仙洲被俘,并建议他前往探视。

陈锐霆曾经是李仙洲部下的一名团长,是长期潜伏在国民党军队中的秘密党员,1941年4月率部起义。

当陈锐霆冒着凛冽寒风赶到战场时,一眼就看到身穿士兵军服、混杂在被俘军官中的老上司李仙洲。他不畏众人目光快步上前,按往日的称谓问候了“军座”。

李仙洲没想到,在国共两军激战的莱芜战场上见到陈锐霆。面对昔日叛逆的部下,李仙洲不免有些尴尬,但因腿部中弹失血畏寒,忍不住问:“能否添点儿衣服?”

战场枪声未息,哪里去找御寒的冬衣?!

陈锐霆未加思索,当即脱下身上的毛衣,双手递给“军座”。这一幕,给康矛召留下了很深的印象。以至40年后,他在《莱芜战役拾遗》一文中讲述了陈锐霆、李仙洲相见的经过。

1948年秋,康矛召到部队锻炼,毫不犹豫选择到陈锐霆所在的特种兵纵队。

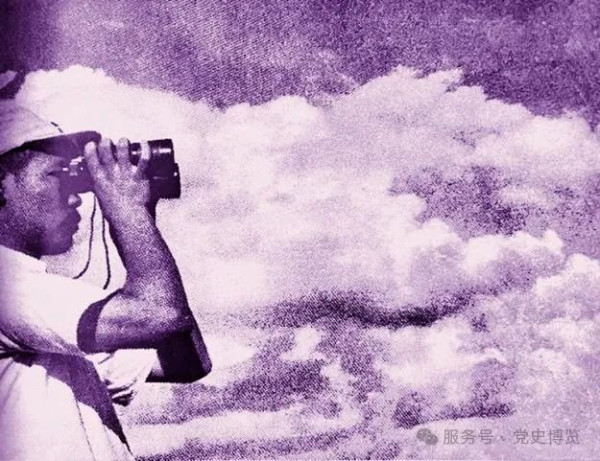

康矛召带着孟良崮战役缴获的张灵甫的望远镜,走进了特种兵纵队炮3团,担任副政委。

炮3团是华东野战军特种兵纵队的“机械化”部队。为了在步兵炮兵协同的战术上建立相互的了解,康矛召亲自向步兵尖刀排和参战骨干讲述步兵炮兵协同的战术,解除战士们在步炮协同上的顾虑和担忧。很快,康矛召就和战士们打成了一片,张灵甫的望远镜也成了战士们津津乐道的战利品。一天,一位炮连的观测兵到团指挥所向康矛召提出:借用望远镜,自带一部电话机,担当前方观测员,准确向本连报告并校正弹着点。康矛召同意了。

康矛召后来在《对淮海战役的点滴回忆》中写道:“我的望远镜是在孟良崮战役缴获的张灵甫用过的旧物。皮套虽然是后配的显得有些土气,但镜子却是十倍的蔡司真品。右镜还刻有十字分划。团里的观测兵都喜欢瞧一瞧并倍加赞美。我立即把望远镜交给了那位观测兵,并对他的建议和勇气予以鼓励。”战斗胜利结束后,望远镜被连长送回,康矛召再也没有见到那位观测兵。观测兵稚嫩的脸庞,在康矛召眼前久久挥之不去。总结会上,康矛召提出:消灭敌人,先要学会保护自己。

1948年11月6日,华东、中原两大野战军联合发起淮海战役。为加强围歼黄维兵团的兵力,毛泽东电令淮海战役总前委和华东野战军前委:“(华东)炮纵应全部开去打黄维,以厚火力。”遵此,华东野战军炮3团配属中原野战军作战,由4纵司令员陈赓统一指挥。

在淮海战役中,炮3团的技术和战术得到了最好的考验。在与拥有新式装备的国民党军主力兵团作战时,炮3团扬长避短,往返奔驰,连续攻克了敌人三个据点。面对国民党军飞机、坦克的狂轰滥炸,为了准确、有效地压制敌人,炮3团派出观察员冲过敌人封锁线,在距敌百米之处进行观察,指挥炮兵射击,取得火力上的优势。

歼灭黄维兵团后,陈赓司令员特意到炮3团指挥部,兴奋得连声赞:“打得好,打得好。”陈赓亲自向炮3团颁发了嘉奖令,给炮3团指战员记集体大功一次。

不久,康矛召升任炮3团政委。

1949年4月20日,渡江战役前发生了轰动一时的英国军舰“紫石英”号事件。第10兵团渡江在即,英国军舰却逆江而上,同炮3团在三江营的两个连发生了炮战。

炮3团原想鸣炮警告,让英军“紫石英”舰自行撤离,谁想英国军舰置若罔闻,我行我素。面对敌人的挑衅,炮3团官兵无所畏惧。“紫石英”舰的指挥台、炮座、舰身先后中弹,挂白旗驶向南岸,在距离炮3团阵地7公里处抛锚。

解放军的炮声震惊世界,外电普遍对中国人民解放军炮兵极其准确的命中率感到惊讶。有一发炮弹从吃水线下射入“紫石英”舰的弹药舱,但未爆炸。这枚未炸的炮弹后来被陈列在英国的一家博物馆。

第三野战军第8兵团司令员陈士榘问康矛召:“你们的观测员能准确地辨别英国、美国的旗帜吗?”

康矛召肯定回答:“普遍能识别,手巧的还能画出示意图。”

陈士榘闻言十分欣慰,道:“对手的最大错误,在于对解放军力量的估计不足。”

“紫石英”号事件,是中、英国两国间的首次重大外交交锋。第三野战军第8兵团政治委员袁仲贤和特种兵纵队炮兵第3团政治委员康矛召奉命与英方进行谈判。作为处理“紫石英”号事件的中方谈判代表,康矛召以上校军官身份参与了针锋相对而又机智灵活的中英百日谈判全过程。

在此期间,康矛召调任第8兵团政治部宣传部副部长,但因奉命参加“紫石英”号事件谈判未到任。

新中国成立后,康矛召调外交部工作,先后担任驻外大使、外交部新闻司副司长。偶尔见到陈锐霆,康矛召总是亲切地向老领导汇报工作。陈锐霆却笑称,康矛召早已“把炮3团的炮打出了国门”。

1986年,中国人民解放军炮兵召开新中国成立前华东地区炮兵史料征集座谈会,康矛召抱病参加。有人提议,请康矛召将张灵甫的望远镜拿出来让与会人员一饱眼福。为了让世人记住孟良崮战役缴获的战利品,陈锐霆将军欣然在望远镜的镜架上写下了“孟良崮战役缴获的张灵甫望远镜”。为了以正视听,陈锐霆还特意将望远镜收藏者康矛召的名字写在了望远镜的左下方。

2024年7月,我们请陈锐霆回忆录《走过百年》的整理者、炮兵编研室涂学能辨认望远镜上的字迹,他只看一眼便脱口而出:“像陈老写的。”为了慎重起见,涂学能又请陈锐霆家人核实确认,得到了肯定回复。

1948年7月,康矛召手握陈毅赠送的望远镜观察豫东战役炮兵阵地(杨玲/拍摄)

张灵甫有几架望远镜

在中国人民革命军事博物馆里,还有一架张灵甫的望远镜。它是博物馆成立初期,在全国征集文物过程中,孟良崮战役的亲历者何凤山将军捐献的。这是加拿大1945年生产的6×30的双筒军用望远镜,金属框架,黑色的电解胶纸包皮,性能良好。

陈毅送给康矛召的望远镜,为德国蔡司10×50的铜质、双调式双目保罗棱镜望远镜。在望远镜中轴盖下方有一组数字编号,根据这个编号可以查到望远镜的生产年代。在望远镜右目镜内侧,有分划板刻十字密位分划,便于在战场上概略计算距离。

军用望远镜在战场上的主要用途是观察战场地形和敌情。10×50的望远镜,即放大倍率为10倍,物镜直径为50毫米。军事博物馆陈列的张灵甫的那架加拿大生产的6×30望远镜比较小巧,便于随身携带。陈毅送给康矛召的望远镜,是蔡司手持望远镜,在1950年前为最大倍率。望远镜体积较大,适合观察战场远程炮火、目标实施等情况。两架望远镜在功能上略有不同。

中国文联出版社的衣家奇先生1988年曾在康矛召家里听过康矛召讲述这架望远镜背后的故事。2024年7月,我们联系了衣家奇先生。几十年前的往事,衣家奇记忆犹新:“这是一架非常精致的大倍率蔡司望远镜,无论是光学性能,还是外观手感、镜头亮度都令人赞叹。望远镜是康老的宝贝。”这架望远镜珍藏了康矛召对陈毅元帅的情感,也见证了华东野战军在孟良崮战役中浴血奋战的革命精神。

1996年,中国文联出版社出版了《康矛召·杨玲摄影选集》,书中收录了孟良崮战役缴获的国民党军整编第74师师长张灵甫的这架望远镜的照片。陈毅元帅的儿子陈小鲁曾建议将康矛召珍藏的张灵甫的望远镜捐献给孟良崮战役纪念馆。为了了解孟良崮战役的来龙去脉,笔者和康矛召的女儿康晓燕特意驱车前往孟良崮战役纪念馆,寻访父辈当年战斗过的地方。

漫步在孟良崮,往日的硝烟早已散尽,唯有纪念馆里康晓燕的父母康矛召、杨玲拍摄的照片,给了康晓燕太多的回忆:“父母健在的时候,家里的望远镜、照相机并不觉得有什么新奇,也没有过多地去了解望远镜背后的故事。可是当那段岁月转瞬间成追忆的时候,才突然发现,父亲、母亲在用照片、用文字、用生命,传递给我们前行的力量,或许这就是传承的意义。”

望远镜作为战争或特定历史时期的工具,见证了许多重大事件和人物的命运。中国人民革命军事博物馆的负责人在捐赠仪式上,特意感谢康德里、康晓燕将康矛召珍藏的孟良崮战役缴获的张灵甫的望远镜捐赠给军事博物馆,让家宝变馆宝、国宝,成为珍贵的文物和历史的见证。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|