载人航天工程诞生记

历史上的今天

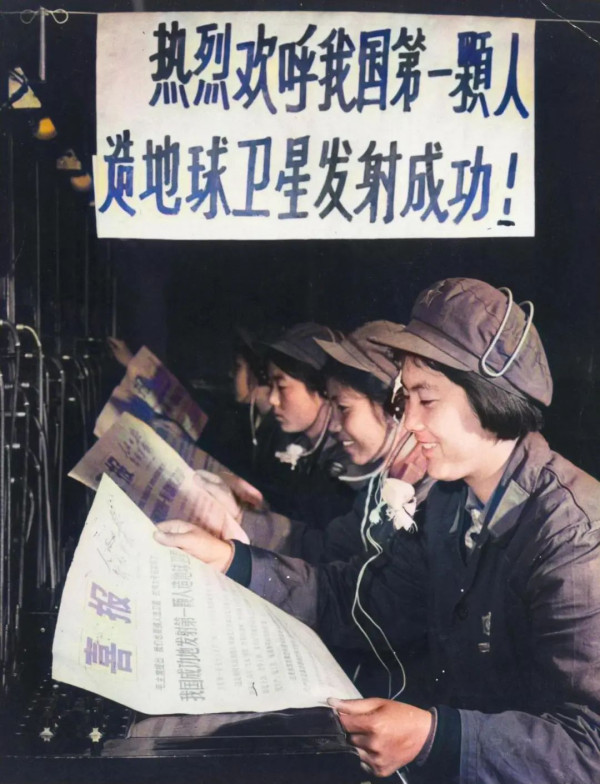

1970年4月24日

我国成功发射了第一颗人造地球卫星

——“东方红”1号

1970年4月24日,我国成功发射了第一颗人造地球卫星——“东方红”1号。卫星运行轨道,距地球最近点439公里,最远点2384公里,轨道平面和地球赤道平面的夹角68.5度,绕地球一周114分钟。卫星重173公斤。“东方红”1号的发射成功,使我国成为世界上第五个独立自主研制和发射人造地球卫星的国家,标志着我国在宇航技术研究方面取得了历史性的重大突破。

在当今世界,多学科集成的载人航天工程是衡量一个国家综合国力的重要标志。开展载人航天工程,对于一个国家政治、经济、科技和人才培养、社会发展等诸多方面,有着重大的现实意义和深远的影响。1992年9月21日,中央正式决策实施代号为“921”的载人航天工程。从选择技术路径、设计技术方案、组织工程论证,到国家领导人最终拍板,载人航天工程形成决策到底经历了哪些鲜为人知的过程?

20世纪50年代,刚刚从战火硝烟中走出的中国人,从过去百年的屈辱史中深刻地体会到落后就要挨打的道理,开始把目光瞄准了正在飞速发展的航天技术。

一步一步夯实基础

1956年春,在周恩来总理的主持下,国务院成立了科学技术规划委员会,组织全国600多名科学技术人员历时半年,研究制定了《1956—1957年科学技术发展远景规划纲要》,明确提出,在航天技术方面要发展喷气和火箭技术。

然而,直到1970年我国第一颗人造卫星“东方红一号”发射成功后,钱学森才向中央建议着手发展载人航天事业。同年5月,中央军委下达选拔航天员的任务,并从空军歼击机飞行员中选拔了20名预备航天员,集中生活、训练,计划在1973年底发射第一艘载人飞船,并命名为“曙光一号”。

但无论是经济基础,还是设计制造水平,当时都不具备开展这一庞大工程的条件。“曙光一号”计划最终停留在了一张图纸上。

1977年第一支远洋航天测量船队起锚远航;1980年第一枚洲际运载火箭飞向太平洋;1981年一箭三星成功发射;1982年首次潜艇水下发射运载火箭获得成功;1984年第一颗试验通信卫星“东方红二号”被送入地球同步轨道,在赤道上空进行了通信、广播、电视传输试验……正当中国航天人一步步夯实基础时,一场席卷全球的高技术竞争愈演愈烈。

1983年后,美国实施“星球大战计划”,两年后,欧洲各国联合出台“尤里卡计划”。很快,苏联也提出了高技术发展纲要。这场竞争引起了中国科学家的关注。

1986年春天,时任中国科学院技术科学部主任王大珩和时任国防科工委科技委专职委员、航天测控专家陈芳允一起参加了一次会议,谈到世界高科技变革形势时,两人都认为谁能把握住高科技领域的发展方向,谁就能在国际竞争中占据优势,因此我国应该拥有自己的高科技。

会后,陈芳允意犹未尽,连夜来到王大珩家中,说:“要不要写个东西,把咱们的想法向中央反映反映?”王大珩点点头说:“对,应该让国家高层了解我们的想法,为国家决策提供些帮助。”

陈芳允走后,王大珩当即铺开信纸,一笔一画地写下这样一行字“关于跟踪研究外国战略性高技术发展的建议”。建议写完了,王大珩感觉仅凭自己和陈芳允两个人的力量还不够。第二天清晨,他又找到了时任核工业部科技委员会副主任王淦昌和时任航天部空间技术研究院科技委员会副主任杨嘉墀。两位科学家听到这个想法后,也非常赞同,和王大珩一起斟酌修改了建议信。

……我们四位科学院学部委员关心到美国“战略防御倡议”(即“星球大战”计划)对世界各国引起的反应和采取的对策,认为我国也应采取适当对策。为此,提出了《关于跟踪研究外国战略性高技术发展的建议》。现经我们签名呈上。敬恳察阅裁夺。

四位科学家建议国家制定“高新技术发展规划”,并把载人航天的研究列入中国未来高科技发展的重中之重。

反复论证载人航天工程的可行性

科学家们的建议受到中央的高度重视,有关部委、院、所受中央委托组织了几百名专家,进行了周密的调查论证。8个月后,中共中央、国务院批准了一项具有深远意义的重大决策——《国家高技术研究发展计划纲要》。由于建议的提出和得到批示都是在1986年3月,所以被称之为“863计划”。“863计划”的内容非常丰富,其中,航天技术是七大领域中的第二领域,两大主题项目都与载人航天紧密相关:大型运载火箭及天地往返运输系统、载人空间站系统及其应用。

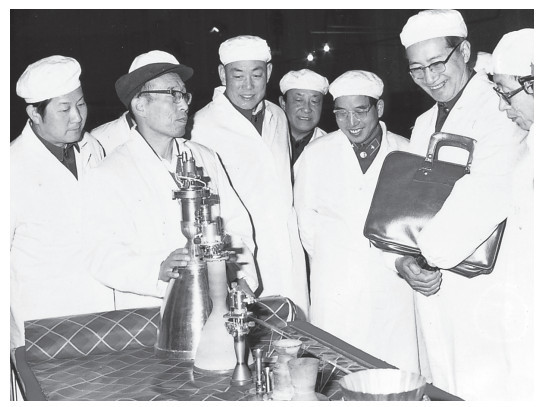

1987年2月,“863计划”专家委员会在航天领域进行考察

尽管“863计划”中有明确的载人空间站及其应用项目,但在经济状态有所好转,却并不是十分富裕的中国,进行载人航天这样高投入、高风险的事业,是否能够获得对长远发展有实际效益的高回报,引起了人们的争论。

一种意见认为,中国航天事业经过30多年的努力,已建成了具有相当规模、专业齐全、完成配套的研究、设计、试验、研制、生产、发射和测控体系,完全有能力开展载人航天。

另一种意见认为,载人航天投资大,风险更大,而且,国家并不富裕,还有很多人连温饱都没有解决,不应该搞一些没有经济效益的事情。

持两种意见的人们各抒己见,引发了“为什么搞载人航天和值不值得搞载人航天”的持久而激烈的争论,不只在其他领域,就是在航天战线的领导和专家当中也长期存在着这样的分歧。于是,中央决定先安排概念研究,进行充分论证之后,再行决策。任新民、屠善澄、黄纬禄、梁守等航天界的知名专家夜以继日地整整论证了26天。他们得出的结论是:中国应该着手开展载人航天的研制,这是科技工作者的历史重任。

1987年2月,“863计划”航天技术专家委员会正式成立,屠善澄为首席科学家,王永志、闵桂荣、黄克成、顾诵芬、李自广、胡文瑞为委员,汇集了国内航天领域的顶级专家。在屠善澄的组织下,专家们对我国航天技术的总体方案和具体途径进行了全面论证,并同时成立了两个主题项目专家组,分别由钱振业和韦德森任组长。

载人航天是继“两弹一星”之后最为庞杂的重大科技工程,采用怎样的技术路线,将直接决定中国人的太空之路能走多远。第一步怎么走、起点多高、与后续发展如何衔接,这些是必须首先解决的问题。

1987年4月,专家委员会发布了《关于大型运载火箭及天地往返运输系统的概念研究和可行性论证》的招标通知。短短一个多月时间里,各竞标单位就提出了11种可供选择的技术方案。大型运载火箭及天地往返运输系统专家组从中筛选出了空天飞机、火箭航天飞机、小型航天飞机、可部分重复使用的小型航天飞机、多用途载人飞船等5个方案。

是航天飞机还是飞船?

1989年8月,大型运载火箭及天地往返运输系统项目专家组组长钱振业将一份厚厚的报告送到了钱学森的案头,这便是专家委员会即将呈送国家航天领导小组办公室拟报中央的方案。为了慎重起见,国家航天领导小组在正式上报中央之前特意征求钱学森的意见。

钱学森深知航天飞机的绝对优势,但航天飞机是在大飞机基础上研制的高度复杂的航天器,显然不是当时中国国情、国力和科技水平所能企及的。他拿起钢笔,在这份报告上郑重地写上了一句话:“应将飞船案也报中央。”钱学森的这个建议只有9个字,但却是经过深思熟虑的,也清晰地表达了他的主张。

根据钱学森的建议,受航空航天部的委托,庄逢甘、孙家栋两位专家主持召开“航天飞机与飞船的比较论证会”,从技术可行性、国家经济能力和技术风险等方面进行比较,最后在二者之间选择其一。这次会议上,专家们接受了钱学森的建议,认为中国的载人航天要适合国情,一步一个脚印,稳步推进,从载人飞船起步。1991年11月,航空航天部最终形成了《关于我国载人飞船工程立项的建议》。

1992年1月8日,中央专委会议作出决定:从政治、经济、科技等诸多方面考虑,立即发展我国载人航天是必要的;我国发展载人航天要从载人飞船起步。会后,原国防科工委和航空航天部迅速成立载人飞船工程论证领导小组,由时任国防科工委主任丁衡高出任组长。

工程代号“921”

丁衡高接过这一重担后,首先想到的是人才和队伍的问题,他约见的第一个人是火箭专家王永志。1932年出生的王永志,1961年从莫斯科航空学院毕业后立即投身于我国多种火箭的研制工作。他是中国工程院的首批院士、国家最高科技奖获得者、俄罗斯宇航科学院外籍院士、国际宇航科学院院士。“863计划”实施后,王永志被聘为航天领域专家委员会的7名成员之一,主要负责天地往返运输系统和大型运载火箭的论证工作。

2005年,王永志在神舟六号飞船转场现场

1992年,刚刚迈入花甲之年的王永志,已从中国运载火箭技术研究院院长调任航空航天部科技委担任副主任。1992年1月17日下午,王永志如约来到丁衡高的办公室。丁衡高向王永志传达了中央专委会议的决定,并告诉他:“载人航天工程就要上马了,今天请你来,是告诉你一个决定,由你出任技术经济可行性论证组的组长。”

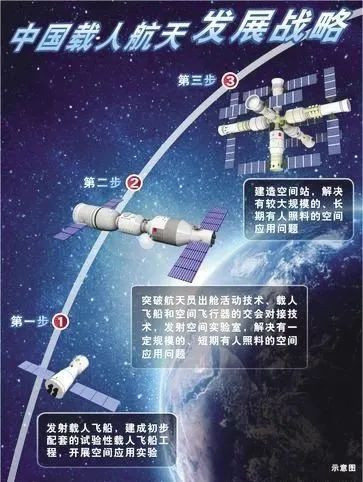

随后,在王永志的带领下,200多名专家云集北京,开始技术经济可行性论证。1992年6月初,论证组提出了我国载人航天工程分“三步走”的建议:第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验;第二步,突破航天员出舱活动技术、空间飞行器的交会对接技术,发射空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题;第三步,建造空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

中国载人航天发展战略示意图(图源:新华社)

从1987年的春天一直到1992年的盛夏,长达6年的论证瓜熟蒂落,一份长达8.8万字的《技术经济可行性论证报告》正式上报中央专委。

1992年8月1日,中央专委会议审议通过了王永志主持起草的这份报告。8月25日,中央专委向中央正式递交《关于开展中国载人飞船工程研制的请示》,建议第一艘无人飞船争取在1998年、确保在1999年首飞。9月21日,中央政治局常委会批准了载人航天工程“三步走”的战略蓝图。中国航天史册激情而悄然地翻开了新的一页。我国历史上规模最大、系统组成最复杂、技术难度最高、协调面最广的国家重大工程—载人航天工程正式启动,根据会议举行的时间,工程代号为“921”。

1992年11月3日召开的载人航天工程第一次会议上,中央专委任命了工程的主要负责人:总指挥是国防科工委主任丁衡高;副总指挥是国防科工委副主任沈荣骏和航空航天工业部副部长刘纪原;王永志被任命为工程总设计师。按照中央“静静地、坚持不懈地、锲而不舍地去搞,多干少说、只干不说,不报道、不宣传”的要求,载人航天工程在全国各有关单位中悄无声息地开始了行动……

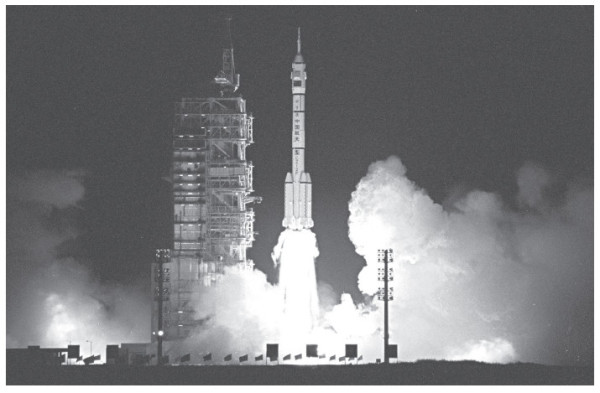

1999年11月20日我国第一艘神舟飞船在酒泉卫星发射中心发射升空

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|