王立华:毛主席与斯诺这场对话,为何今天越读越震撼?

这一节,主要讲毛主席在保安回答斯诺问题的情况。

1936年6月,埃德加·斯诺冲破国民党政府的严密封锁,成为第一个到苏区采访的西方记者。他受到毛主席等中共中央领导的热情接见,专门召开欢迎国际友人大会,军民倾巢而出欢迎外国客人。

斯诺对毛主席的第一印象很有特点。他说,那是一个看上去很像林肯的人物,在一刹那间所得的印象,是一个非常精明的知识分子的面孔。

斯诺第二次看见毛主席是傍晚的时候,他光着头在街上走,一边和两个年轻的农民谈着话,一边认真地在做着手势。虽然南京悬赏25万元要他的首级,可是他却毫不介意地和旁的行人一起在走。

他哪里想到,人民领袖在人民群众中是最安全的。

斯诺说,他跟毛主席谈了许多夜晚,毛主席甚至把幼年青年时代的情形,怎样成为国民党和国民革命的一个领袖,为什么成为一个共产主义者,红军怎样成长壮大起来等,统统告诉了他。

可见,面对一个陌生的外国记者,那一代共产党人的自信和开放。希望让全世界知道党和红军为人民解放事业而战的思想和历史,没有也不需要藏掩,那是真正的普世价值,能得到善良正直人们的理解和拥护。

斯诺的感受是什么呢?他说:“你觉得他的身上有一种天命的力量。这并不是什么昙花一现的东西,而是一种实实在在的根本活力。你觉得这个人身上不论有什么异乎寻常的地方,都是产生于他对中国人民大众,特别是农民——这些占中国人口绝大多数的贫穷饥饿、受剥削、不识字,但又宽厚大度、勇敢无畏、如今还敢于造反的人们——的迫切要求做了综合表达,达到了不可思议的程度。”

斯诺甚至预言:假使他们的这些要求以及推动他们前进的运动,是可以复兴中国的动力,那么,在这个极其富有历史性的意义上,毛泽东也许可能成为一个非常伟大的人物。

应当说,斯诺不只是个大记者,也是一个大预言家。他的感觉十分敏锐准确,有着透过表象看本质的深刻性。他认定,在那个近乎原始状态的窑洞里只有万余红军的统帅,能够成为一个非常伟大的人物。

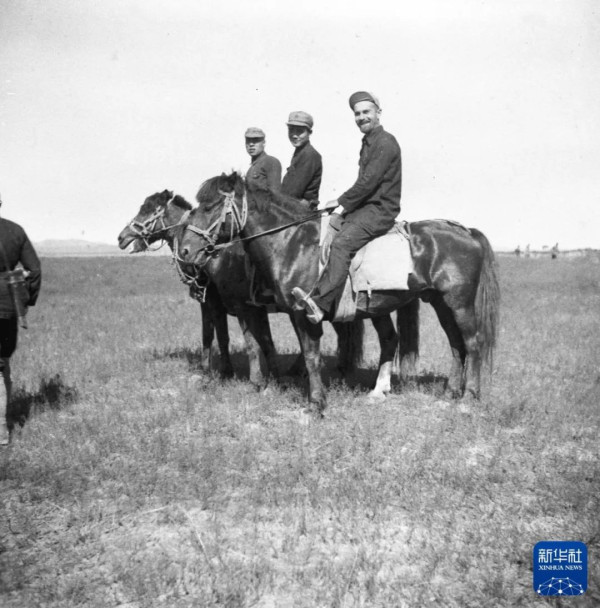

1936年,斯诺在陕北采访途中

那么,他是如何描述这个伟大人物的呢?

他说,毛泽东是一个精通中国旧学的有成就的学者,他博览群书,对哲学和历史有深入地研究。他有演讲和写作的才能,记忆力异乎常人,专心致志的能力不同寻常。个人习惯和外表落拓不羁,但是对于工作却事无巨细都一丝不苟。他精力过人,不知疲倦,是一个颇有天才的军事和政治战略家。许多日本人都认为他是中国现有的最有才干的战略家。

斯诺这样描述毛主席生活环境。他和他的夫人住在两间窑洞里,四壁简陋,空无所有,只挂了一些地图。主要奢侈品是一顶蚊帐,除此之外,和红军一般战士没有什么两样。做了10年红军领袖,千百次的没收了地主、官僚和税吏的财产,他所有的财物却依然是一卷铺盖,几件随身衣物——包括两套布制服。他所佩的领章,也不过是普通红军战士所佩的两条红领章。

对看惯了军人军衔的斯诺来说,两块红布做成的红领章很新鲜。就是这个连统帅都是两块红布、衣着没有任何身份标志的军队,不但体现了人民军队官兵一致的鲜明特点,也创造了最辉煌的战争奇迹。

斯诺还评价说,毛主席似乎一点也没有自大狂的征象,但个人自尊心极强,他的态度使人感到他有着一种在必要时候当机立断的魄力。我从来没有看见他生过气,不过我听别人说,他有几次曾经大发脾气,使人害怕。在那种时候,据说他嬉笑怒骂的本领是极其杰出和无法招架的。

那一代统帅和将领是带兵打仗的,生存环境极其严酷,不可能什么时候都和颜悦色、温文尔雅,必须有强大的令行禁止的威严和力量。

斯诺发现,毛主席对于当前世界政治惊人地熟悉。他相信罗斯福是个反法西斯主义者,中国可以跟这样的人合作。他问到许多关于美国新政和罗斯福外交政策的问题。斯诺认为,他所提问题表明,他对于这两个政策的目标都有很明白地了解。

可见,毛主席是一个以世界视野把握中国的领袖。

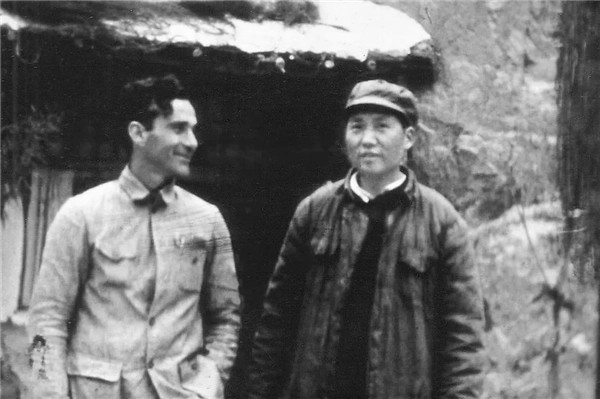

斯诺与毛泽东

斯诺说,毛主席是一个认真研究哲学的人。我有一阵子每天晚上都去见他,有一次一个客人带了几本哲学新书来给他,毛泽东就要求我改期再谈。他花了三四夜的工夫专心读了这几本书,在这期间,他似乎是什么都不管了。他读书的范围不仅限于马克思主义的哲学家,而且也读过一些古希腊哲学家,还有斯宾诺莎、康德、歌德、黑格尔、卢梭等人的著作。

他每天工作十三四个小时,常常到深夜二三点钟才休息。他的身体仿佛是铁打的。

斯诺还看到,毛主席是一个有相当深邃感情的人。有一二次当他讲到已死的同志或回忆到少年时代湖南由于饥荒引起的大米暴动中发生死人事件的时候,他的眼睛是湿润的。有一个战士告诉他,曾经亲眼看到毛泽东把自己的上衣脱下来,给一位在前线受伤的弟兄穿,又说当红军战士没有鞋穿的时候,他也不愿意穿鞋。

斯诺并不是只观察领袖的个性特点,而是带着许多世所关注的重大问题来寻求答案,这是大记者的不同之处。

他探讨的第一个问题:中国共产党人的基本政策是什么?

斯诺与毛主席及洛甫(张闻天)等,做了十几次的谈话。就是要从根本上搞清楚共产党和红军存在发展的历史逻辑和现实遵循,那些春水一般清澈的语言和简洁的论述,在今天也极富启发意义。

中国共产党1921年成立,1923年与孙中山达成合作协议,那时国民党和共产党都没有当权,达成协议很容易。1924年,在俄国顾问帮助下,国民党按照列宁党的方式进行改组,同中国共产党结成联盟。

这种合作的基础,是孙中山接受了两大革命原则:第一个原则是反帝,用革命行动收复政治上、领土上和经济上的全部主权;第二个原则是反封建,对地主和军阀实现民主革命。

共产党的理论认为,资产阶级民主革命的胜利实现,是将来建立社会主义社会的先决条件,所以支持民族独立和解放是合乎逻辑的。不幸的是,革命还没有完成孙中山就去世了,1927年国共两党的合作宣告结束。

在某些外国、通商口岸银行家和地主的支持下建立的南京政权,共产主义成了杀头的罪名。成千上万的共产党员和农会、工人领袖遭到了杀戮,对各种形式的反对力量都进行了镇压。但整个大恐怖时期,共产党没有被打垮。

由于没有进行土地革命,在全国许多地方的农村人口中,引起了广大的不满和公开造反,农村普遍存在的贫穷和困苦日益恶化。每天有天灾人祸的消息传来,在大多数国家就会被认为是不得了,但是在中国已多少成了司空见惯的常事。

斯诺引用当时报上的消息说:豫、皖、陕、甘、川、黔各省灾情,续有所闻。全国显然已遭多年来最严重的灾馑,已有千万人死亡。据川灾救济委员会调查,该省灾区人口3000万人,已有好几万人食树皮和观音土充饥。据传陕西现有灾民40余万人,甘肃100余万人,河南约700万人,贵州约300万人,贵州灾区遍及60县。

他几年前曾与中国国际赈灾委员会的人一起,到过绥远省的几个旱灾区,对西北大灾荒有直接的了解。他说,我走过许多死亡的城市,所到之处无不感到怵目惊心,成千上万的男女老幼在眼前活活饿死,万人冢里一层层埋着几十个这种灾荒和时疫的受害者。陕西一个县死的就有62%,另一个县死的有75%。据官方统计,单在甘肃一省就饿死200万人,约占人口总数的20%。

他认为,最叫人吃惊的是,在许多这种城市里,仍有许多囤积大麦小米的商人和地主老财,有武装警卫保护着他们大发其财。在灾情最甚的时候,赈灾委员会决定修一条大渠灌溉缺水的土地。官员们欣然合作,立即开始以欠租或几分钱一亩的低价,收购了灌溉区饥饿农民手中的所有土地。在陕西,不付土地税被认为是件体面的事,有钱的地主一般都免税,而外出逃荒的农民则要征收在此期间积欠的税款,在欠税付清之前他们被剥夺土地所有权。

毛泽东担任国民党农民运动委员会书记时,曾经负责搜集21省土地统计。调查说明,占全部农村人口10%的在乡地主、富农、官吏、在外地主和高利贷者,总共占有中国所有可耕地的70%。中农占有15%。占农村人口65%以上的贫农、佃农和雇农,却只占全部耕地的10%~15%。但自从蒋介石反革命政变以后,这些数字就被禁止发表了。

在许多省份中,赋税往往已预征到60年或60年以上,农民因无力缴付地租和高利贷利息,好几千英亩的土地都任其荒芜着。四川就是其中的一省。有的材料说明许多别的省份也有同样的情形。陕西农民所付土地税和附加税达收入45%左右,其他捐税又占20%。一头猪从养猪人到消费者那里,要征6种不同的税。甚至有些富农,在红军到达之初态度并不友好,但也是无所谓的,因为随便什么政府,都不会比原来那个更坏。

这些真实情形已经过去很长时间了,现在又有股力量把那时的旧中国说成世外桃源一样的理想国,真的极其虚假,极不靠谱。

斯诺曾问自己,他们为什么不造反?有一段时间甚至认为:没有什么事情会使一个中国人起来斗争。

但到西北苏区后,看到共产党人特别受人民欢迎,他感到自己错了,说明只要有方法、有组织、有领导、有可靠的纲领、有希望而且有武器,中国农民不是胆小鬼,是会斗争的。共产党能够在西北迅速发展起来,是因为这里存在着人们要起来反对的东西。当红星出现在西北时,千千万万的人起来欢迎它,把它当作希望和自由的象征。

红军的骑兵(埃德加·斯诺 摄)

斯诺还着重了解,共产党为什么是坚定抗战派,为什么一定要搞抗日民族统一战线。

共产党认为,农村的破产是由于放弃反帝斗争。南京对日本采取“不抵抗政策”的结果,就是中国把1/5的领土,40%以上的铁路线,85%的荒地,一大部分的煤,80%的铁矿,37%的最佳森林地带以及40%左右的全国出口贸易丢给了日本侵略者。中国剩下来的地方,日本控制了75%以上的全部钢铁和铁矿企业,还有中国一半以上的纺织业。日本对满洲的征服,不仅从中国夺去了它最方便的原料来源,而且也夺去了最好的市场。

南京9年反共战争的结果是什么呢?第一次“围剿”,满洲落入日本的手里;第二次,上海遭到侵犯;第三次,放弃了热河;第四次,失去了冀东;第五次,冀察主权受了很大损害;此时,西北苏区正面临着蒋介石第六次“围剿”,这与日本侵略绥远发生在同一个时候,绥远就要丢失。

早在1932年(九一八事变之后,还在瑞金),红军就提出在抗日的共同纲领上与南京联合,但被拒绝了。现在又重申愿意合作,准备同国民党“重婚”。在共产党看来,在反帝反封建两个基本目标中,当前争取民族生存的斗争是最最重要的,甚至要不惜放弃土地问题的国内斗争。

毛主席与斯诺讲这些时,西安事变还没有爆发,但中国共产党通过建立抗日统一战线来抵抗日本侵略,理论逻辑非常清楚。因为这是争取民族独立的民主革命目标,是资产阶级民主革命的重要内容,一个连民族独立都没有完成的殖民地国家,哪里谈得上资本主义发展?

斯诺问:中国是否可能与民主的资本主义国家结成反帝的联盟呢?

毛主席回答说:中国与资本主义民主国家缔结反法西斯条约,是完全可能而且需要的。这种国家为了自卫加入反法西斯阵线,是对它们自己有利的。要抗日成功,中国也必须得到其他国家的援助。但是如果没有一个国家加入我们,我们也决心要单独进行下去!

听到这话,斯诺认为非常荒谬可笑!共产党真的认为中国可以打败日本这样强大的战争机器吗?

但共产党为什么会这样想呢?获得胜利的根据和逻辑是什么呢?这就成为斯诺向毛主席提出的一个重要问题。在听了回答后,他认为是有启发性、有预见性的。

他详细描述了对话的场景:1936年7月16日,时间已过晚上9点,熄灯号已经吹过,几乎所有的灯光已经熄灭。斯诺坐在毛主席住处里面一个没有靠背的方凳上,前面是一张没有上油漆的方桌,铺了一块清洁的红毡,蜡烛在上面毕剥着火花。毛主席家里的天花板和墙壁,都是从岩石里凿出来的,下面则是砖块地,窗户也是从岩石中凿出的,半窗里挂着一幅布窗帘。贺子珍在隔壁房间里,把从水果贩子那里买来的野桃子制成蜜饯。毛主席交叉着腿,坐在岩石中凿成的一个很深的壁龛里,吸着一支前门牌香烟。坐在他旁边的担任译员的一个年轻的苏维埃干部吴亮平。

在烛光下,伟人坐在或许是供奉神灵佛祖的石龛里,对斯诺讲述着对抗日战争的深邃思考,竟然是那样无与伦比的远见卓识、清晰准确、照见未来。让人不由得想起:“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。”

斯诺问:你认为在什么条件下,中国人民才能消耗和打败日本的军队?

毛主席回答说:三个条件可以保证我们的成功:第一,中国结成抗日民族统一战线;第二,全世界结成反日统一战线;第三,目前在日本帝国主义势力下受苦的被压迫各国人民采取革命行动。在这三个条件中,主要条件是中国人民自己的团结。

毛主席强调的是内因,关键是内部团结统一,寄希望于人民。

斯诺问:你认为这样的战争要打多久?

毛主席回答:如果中国人民的民族统一战线是极其一致的,如果上下左右都是有效地组织起来的,如果那些认识到帝国主义对自身利益威胁的各国政府给予中国的国际援助是大量的,如果日本国内很快发生革命,那么这次战争就会很短,很快就可以得到胜利。但是,如果这些条件不能实现,那末战争会是很长久的,但到最后,日本还是要被打败,只不过牺牲重大,全世界都要经过一个痛苦的时期。

毛主席所说的“如果”是充分条件,充分条件很难具备,那就只能坚持打持久战了,但一定会胜利的。

斯诺问:你对这样一场战争在军事上和政治上的可能发展趋势有怎么样的看法?

毛主席回答:日本的大陆政策,谁都知道是已经确定了的。那些以为再牺牲一些中国主权,再做一些经济上、政治上或领土上的妥协让步,就可以阻止日本前进的人们,只不过是沉溺在乌托邦的幻想中。南京政府根据这种战略采取不抵抗政策,是不切实际的幻想。只要看看东亚地图就知道结果,日本人不可能因为你让步就适可而止,他们的侵略一定要继续下去。不仅是华北,连长江上下游和我们的南部海港,都包括在日本的大陆计划里面。

在这里,毛主席预测了日军后来的重大战略动向,甚至包括世界战略。

他说:也同样很清楚,日本海军还想封锁中国海,夺取菲律宾、暹罗(泰国)、印度支那(法属殖民地,大致是越南、老挝、柬埔寨加中国的广州湾)、马来亚(马来西亚部分)和荷属东印度(现印度尼西亚)。日本必将把这些地方作为它的战略基地,割断英法美与中国的联系,独占南太平洋各个海面。这种海上战略,是与日本陆上战略相配合的。

这是毛主席1936年7月的预言。距离1937年7月卢沟桥事变日本发动全面侵华战争还有一年,距离1941年7月日本御前会议否定日军北上与苏联开战、确定南进东南亚与英美作战还有整整5年。这判断就像穿越了历史一样,真是让人叹为观止。

斯诺问:在这次“解放战争”中,你看应当采取怎样的战略和战术?

毛主席非常明确地对他说:战略应当是一种在一条很长的、流动的、不定的战线上进行运动战,其特点是进攻和退却都要迅速。中心战略必须是运动战,着重依靠游击队战术。如果在一条狭隘的战线上集中重兵竭力防御一二处要镇,那就完全丢掉了我们地理上和经济组织上的有利条件。应当注意避免在战争初期阶段进行大决战,而应当逐步打击敌军有生力量的士气、斗志和军事效率。

毛主席还说:必须记住,这次战争是在中国境内打的。这就是说日本人受到敌视他们的中国人民的完全包围。……这一切及其他因素,是决定战争的条件,使我们可以将日本占领军赶出中国。

斯诺说,那天晚上一直谈到凌晨两点之后。他已经精疲力尽,但在毛主席脸上找不出一些疲倦,看到他一忽儿在两个小房间之间来回踱步,一忽儿坐下来,一忽儿躺下来,一忽儿倚着桌子读一叠报告,后来还把一只在蜡烛旁边死去的飞蛾的漂亮翅膀,小心翼翼地夹进一本打开的书中。

斯诺看到这些时甚至认为,这样的人会真的认真地考虑战争吗?

他当时肯定不知道,在这里,毛主席已经粗略地勾勒出中国抗战开始后的进程,已经提出抗日战争的基本战略战术,成为后来洛川会议和全民族抗战开始后的《论持久战》著作的原始框架。随后中国共产党领导的人民抗日武装,就是在这样的指导思想下对日作战的,基本是游击战而又不放弃有利条件下的运动战,取得了辉煌战果。而国民党军队从一开始就是阵地战、会战决战,结果是一败再败、丢土失地。

1970年国庆节,斯诺与毛主席在天安门城楼上

斯诺离开保安,到正在西征的红军西方野战军,向司令员兼政委彭德怀讨教红军的军事指导原则、红色游击战术的原则等。他知道,这使红军成为装备强大好几倍的南京军队的劲敌,也使张学良相信这可以用来打日本,并把红军请到他的军官训练班讲课。

彭德怀很认真,专门写了一些笔记念给斯诺听。还告诉他,详尽论述去看毛主席写的一本小册子。彭德怀归纳了10点,很精练,也很经典,这里简要介绍一下:

第一,游击队不能打打不赢的仗。除非有很大的胜利把握,否则不同敌人交战。

第二,游击队所采取的主要进攻战术就是奇袭。必须避免打阵地战。

第三,在交战之前,不论主动或是被动,必须制定出缜密详细的进攻计划,特别是撤退计划。

第四,在发展游击战争中必须注意民团,一乡的民团不解除武装,群众是发动不起来的。

第五,在与敌人正常交战时,游击队的人数必须超过敌人。

第六,在实际战斗中,游击战线必须具有最大的弹性。一旦发现估计有错误,要迅速脱离接触后撤。

第七,必须掌握牵制佯攻、骚扰伏击等分散注意的战术,声东击西。

第八,游击队要避免同敌军主力交战,要集中在最薄弱或最致命的环节。

第九,必须提防敌人找到游击队主力,应当在进攻之前经常变换位置,一天或一晚上两三次。

第十,游击队同地方群众不可分离,每个农民都是游击队的情报员,这样敌人每走一步,游击队就无不事先知道。

最后彭德怀特别强调,绝对没有任何东西比这一点更重要:那就是红军是人民的军队,它所以壮大是因为人民帮助我们!

从这10条可以看出,彭德怀讲的军事指导原则与毛主席多么一致,这种高度一致是凝聚共识、战胜敌人必不可少的前提。

1936年10月12日,斯诺怀着依依惜别的心情离开保安县。他说:我最后一次走过保安县的大街,越是走近城门,越是感到恋恋不舍。我心里感到很难过。我觉得我不是在回家,而是在离家。

他还说:“我和红军相处的4个月,是一段极为令人振奋的经历。我在那里遇到的人们似乎是我所知道的最自由最幸福的中国人。在那些献身于他们认为完全正义的事业的人身上,我强烈地感受到了充满活力的希望、热情和人类不可战胜的力量,自那以后,我再也没有如此强烈的感受。”

后来毛主席评价斯诺:“当我们被整个世界遗忘的时候,只有斯诺来到这里来认识我们,并把这儿的事情告诉外面的世界。所以我们将永远记住斯诺对中国的巨大帮助。”

20世纪50年代,美国“麦卡锡主义”盛行,一切疑似与共产党有所关联和同情共产党人的人士都受到监视和迫害,斯诺从美国移居瑞士。

新中国成立后,他三次应邀来华与毛主席见面。1971年被查出患有癌症,毛主席指示派医疗小组到其家中帮助治疗。1972年斯诺逝世,弥留之际,他用生命的最后力量说出一句话:“我热爱中国!”

北京大学未名湖畔的埃德加·斯诺墓

遵照斯诺的遗愿,他的部分骨灰葬在北京大学未名湖畔,去陕北前他曾兼任燕京大学新闻系讲师。周总理亲自参加了骨灰安放仪式。

2009年庆祝新中国成立60周年时,他被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”之一。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|