渠长根 金梦琪:那一群誓死抗战的“小英雄”

导语:日本侵华期间,日军对中国少年儿童犯下的罪行罄竹难书。抗战中的少年儿童依然发出时代的吼声:“大人救国,小孩儿也要救国!”在抗日民族统一战线的旗帜下,以国共合作为基础,一切不愿做奴隶的海内外爱国孩童毅然奋起,不以身躯羸弱瘦小,同侵略者进行殊死的悲壮斗争。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,谨以此文纪念虽为孩童身躯却有无限中华力量的那一群抗日小英雄。

1942年4月,延安纪念儿童节,毛泽东特地为《解放日报》题词:“儿童们团结起来,学习做新中国的新主人。”[1]这是对少儿成长进步的总结概括,更是对少儿前行发展的鼓励教育。在14年如火如荼的抗日救亡群众运动中,少年英雄层出不穷,他们多数为十一二岁,最大的也不过十六七岁。

“民族气节模范”——指小英雄

中国国家博物馆珍藏着一枚特殊的纪念章—“民族气节模范”银质纪念章,它的主人当年只有13岁。1945年1月,晋察冀边区政府召开第二届群英大会,聂荣臻司令员亲手给温三郁戴上这枚英模纪念章,表彰他才13岁就不怕牺牲,是中华民族的好后生。

家住河北省武强县前西代村的温三郁是一名儿童团团员,父亲是抗日队伍中的一员,哥哥也参加了游击队。1943年正月,日军在河北发起大“扫荡”,由于叛徒告密,温三郁所在的村庄被日伪包围。狡猾的汉奸想利用小孩子容易哄骗和恐吓的弱点骗取游击队员信息,就把小三郁抓了出来,拿着日本糖和饼干,哄骗他:“小孩子,只要告诉我游击队员藏在哪里,这些糖和饼干就是你的了。”面对鬼子的诱惑,温三郁斩钉截铁地回答道:“不知道!”日军又进行了一番威逼,仍不奏效,便一刀刺在他的胳膊上。小三郁顿时鲜血直流,倒在地上疼得直打滚也不吭声。他回忆说当时脑袋里只想着《冀中儿童团员公约》:“誓死不给敌人带路,坚决不暴露秘密……”气急败坏的敌人又连刺了4刀,温三郁还是咬着牙忍着疼回答了4个“不知道”。日军随之进行了掘地三尺的全村大搜查,游击队员的行踪暴露了。双方发生激战,日军损失惨重。残暴的日军认为这是温三郁太不老实和嘴硬造成的结果,抽出指挥刀狠狠砍向刚从昏迷中站起来、满身是血的小三郁。温三郁本能地举起双手护住头,瞬间左手三根手指头、右手两根手指头被砍断,头上也被砍开一道血淋淋的口子,又一次倒在血泊之中。

温三郁(右一)在群英大会上

在卫生员的精心治疗下,小三郁终于保住了性命。1944年8月22日,在晋察冀根据地八分区群英会上,温三郁被授予“民族气节模范”的光荣称号,并得到一头牛的奖励。他说:“奖给我的牛,除自己家里用,还要帮助抗属、烈属和贫苦人们耕地……”温三郁参加过晋察冀边区儿童团的学习,怀着对日本鬼子的刻骨仇恨,在大会上他手握钢笔,用刚学会的字写下:“打日本!温三郁!”次年1月,温三郁参加了晋察冀边区第二届群英大会,又被评为“民族气节模范第一名”,荣获一枚银质纪念章。登台发言时,他举起自己的手臂展示两手缺指的情况。为了弘扬温三郁的爱国主义精神,当时八路军驻饶阳县西韩合村的教育出版社,将其事迹编入小学语文识字课本第3册第12课,讴歌这位小英雄:温三郁,才十三,民族气节小模范。五个手指全砍掉,三郁还是不吐言……[2]

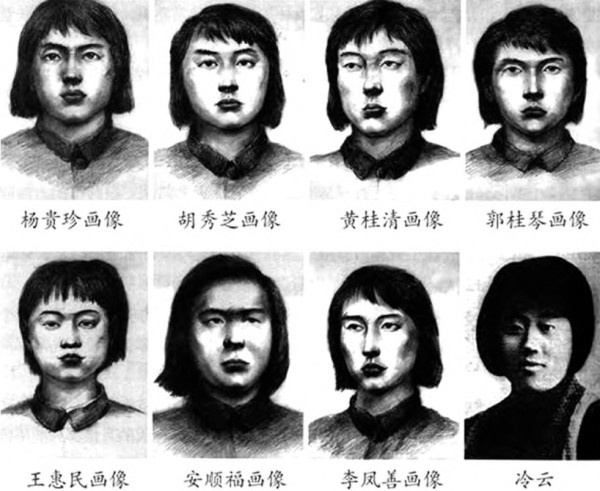

过了河就是家的方向——“八女”中有个13岁的王惠民

八女英魂,光照千秋。1938年10月,黑龙江省林口县乌斯浑河,指导员冷云,班长胡秀芝、杨贵珍,战士郭桂琴、黄桂清、王惠民、李凤善和被服厂厂长安顺福,东北抗日联军的8名女战士为中华民族的解放献出年轻的生命。“八女投江”的故事传遍大江南北,而她们中年龄最大的冷云23岁,最小的王惠民才13岁。王惠民的父亲王希文是抗联五军的副官,因为父亲在抗联,家里的房屋被日寇烧毁,小惠民和几个弟弟妹妹跟随妈妈到处躲避追捕。12岁那年,她坚决跟随父亲上山参加抗联。不久父亲牺牲,这让她对敌人的仇恨更深,抗日的决心更坚定。

八位女战士的画像和照片

随部队西征的头一天,小惠民的内心颇为兴奋。她知道过了三家村的乌斯浑河,就是自家所在的四合子村,可以见到妈妈、弟弟、妹妹。参加抗联已经快一年,尽管野外受冻挨饿,又有鬼子追击,异常艰辛困难,但她和大家都坚强地挺过来了。想到家人,小惠民情不自禁地唱起最爱唱的那首歌:“日出东方分外红,曙光照满城,大家快觉醒,看看鬼子多奸凶,国家人民全叫它坑。”她和战友们在河畔露营,搭起几堆篝火,温暖了大家的身体,却也引来了千余名日伪兵。情况紧急,渡河成为唯一的退路。可是河水冰冷刺骨,泅渡艰难,敌人的猛烈炮火随时都会扑上来。为了掩护大部队突围,小惠民与7名年轻的妇女团成员毅然放弃渡河,在指导员冷云的率领下主动吸引敌人火力,为战友们争取时间。眼看部队主力得以摆脱敌人,她们却被日伪军围困于河边。经过一番苦战,8名女战士面对敌人逼降,誓死不屈,投出最后一颗手榴弹后,趁敌人卧倒的机会,毁掉枪支,挽臂一起踏入冰冷的乌斯浑河。她们高唱着《国际歌》,身体渐渐被河水淹没,壮烈殉国……

1986年9月7日,为纪念8名女烈士,牡丹江市建立了一座“八女投江纪念碑”,全国政协副主席康克清亲笔题词:“八女英灵,永垂不朽”。2009年9月14日,她们被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范”。

台湾少年团——他们从宝岛来

抗日战争时期,在中国大陆还活跃着一支从宝岛台湾而来的英雄团队—台湾义勇队。他们在浙江金华组建,其子女又组成了台湾少年团。大部分团员们都跟其父母一样,经受过日本帝国主义铁蹄蹂躏的摧残,不愿继续遭受异族统治而逃到祖国大陆,继续为“保卫祖国,收复台湾”的神圣口号而战。

台湾义勇队下属的台湾少年团

台湾少年团成员年龄参差不齐,小的八九岁,大的也不过十三四岁。他们和大人同作息、共战斗,刷写抗战标语、开展巡回演讲、举行文艺会演、参加献金募捐,以少年之躯竭力支持抗战,鼓舞抗战士气。少年团团长王正南是台湾义勇队队员王逸客的孩子,1940年2月随金华各界慰劳团到诸暨慰劳抗日将士并参与作俘虏的思想工作。在诸暨县后方,王正南同一位名叫梅本原一的战俘用日语交谈,对他进行反战教育。在台湾少年团的说服下,梅本原一重新认识到这场战争的侵略本质,深感中日的人民与孩子都是受害者,表示愿意回家看看亲人后再回到中国,帮助中国人民打击日本军阀。

日本侵华期间中国少年儿童的重要抗敌卫国之举,便是组建各种抗日儿童团体,如孩子剧团、新安旅行团、广州儿童团、厦门儿童救亡剧团、七七少年剧团、开封孩子剧团以及浙江金华的小小剧团、浙西小剧团等。台湾少年团也是其中之一,并同祖国各地的少年儿童团体保持着联系和往来。1940年3月30日,台湾少年团给孩子剧团回信,介绍自己的工作情形,在信的末尾,台湾少年团希望与孩子剧团“多多通讯,联络,交换工作的意见,或讨论打日本帝国主义的事,早些把日本强盗赶出鸭绿江”[3]。

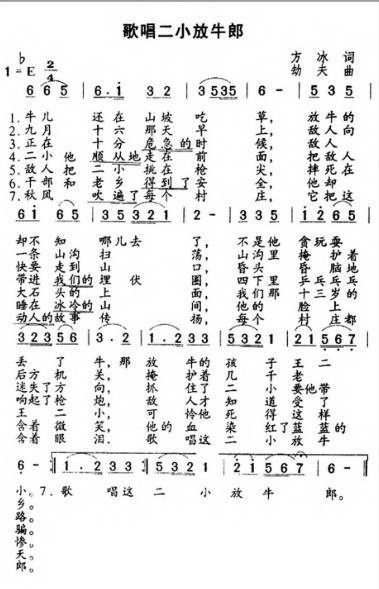

《歌唱二小放牛郎》——源于现实的歌与人

抗日小英雄形象最为人熟知的莫过于“放牛郎”王二小。1942年1月1日,《晋察冀日报》第83期《老百姓》副刊刊登了方冰作词、李劫夫作曲的歌曲《歌唱二小放牛郎》,少年英雄王二小便走进大众的视野,这首歌也传唱到了全国各地。抗战时期,晋察冀抗日根据地到处都活跃着儿童团团员的身影,正是他们的英雄事迹给了作者创作的灵感。所谓“王二小”,是泛指当地的小孩子,至于为什么要写放牛的“王二小”,是因为在反“扫荡”中冀中的老百姓为了对付敌人、保护自己,发明了一种消息树。如果某个方向的消息树直立在山头上,就说明安全;如果消息树倒了,就说明某个方向出现敌情,得赶快转移。而看护和掌管消息树的职责一般都落在放牧的孩子身上,这些“王二小”们一边以看护牛羊作掩护,一边看守着消息树,及时示警。

《歌唱二小放牛郎》歌谱

虽然“王二小”并非真名实姓,但是在河北平山、顺平、行唐、涞源以至山西都有“王二小”式的英雄。其中,影响最大的是河北省平山县滚龙沟村的阎富华,因为排行老二,人们习惯叫他阎二小。1941年9月16日,日军向晋察冀日报社驻地滚龙沟村实行“扫荡”。正在站岗放哨的阎二小看到“消息树”倒下,马上叫伙伴通知报社人员转移,自己佯装给日军带路,拖延时间,以掩护报社人员转移撤退。当他把敌人带入伏击圈后却已来不及脱身,正欲抱住一日军跳崖,却被身后的敌人刺中,不幸摔下悬崖而牺牲,年仅12岁。

在那个反对外来侵略的血火年代,和阎二小一样站岗放哨、手拿红缨枪、挺起小胸脯、给八路军送信、制造假地雷迷惑敌人、带敌人进入埋伏圈的“王二小”不是一个人,而是一个英雄的少儿群体。《歌唱二小放牛郎》颂扬的不是某一个特定的“王二小”,而是为着祖国生存独立而奔走呼喊、不畏牺牲的每一位少年英雄。

小英雄雨来——时代风云里的少年缩影

小英雄雨来,自从被搬上荧屏,就鼓舞、教育了一代又一代中国少年儿童。事实上,雨来不仅是一个令人振奋的儿童文学形象,更是一个具有活生生抗日现实的少年英雄群体的浓缩,也是一个个“雨来”的复制、翻版和合成。

1940年,18岁的管桦参军入伍,成为八路军随军记者,主要工作就是不停地在战场、村庄、山野中行走,捕捉、采访抗日军民战斗、生活、工作的真人真事。因此,找人带路就成为常事,而给他带路的往往都是儿童团团员。1945年夏秋之际,冀东军区八路军某部攻打玉田县城,管桦和尖兵剧社的几位同志上前线采访,在城南庄遇到一位十三四岁的孩子向导,不料想一同前进途中突遇敌人袭击。他亲眼看见前一秒还眼睛闪闪发亮的孩子被炮楼里飞出的子弹击中太阳穴,当场牺牲。不知有多少次,这些孩子们带领着管桦翻山越岭,穿过敌人的封锁线,尽管年龄不大,但无论碰到什么样的困难和危险,他们都丝毫不畏惧。所以,管桦特别想把这些亲见亲历的少年英雄记下来、讲出去、传下去,给人们以鼓舞和教育。中篇小说《小英雄雨来》就是基于他的真实经历创作而成的,当然雨来的身上同样也有管桦自己小时候的影子。

12岁的雨来天真淘气又智勇双全,游泳技术高超,骨子里有一种倔强不服输的劲儿。他热爱家乡、不畏艰险又胆大心细,担负起掩护交通员李大叔和受伤的八路军战士的责任;他敢于与敌人斗智斗勇,成功将敌人引入地雷区;他和小伙伴们一起放哨、侦察,尽己所能为抗战出力;深夜,他壮着胆子,给党组织护送紧急的鸡毛信……一次次苦中作乐,一幕幕险中求胜,小雨来与敌人周旋斗法,用年少的身躯捍卫热爱的祖国。

在抗击野蛮的日本侵略者的烽火岁月里,像雨来一样的抗日小英雄不计其数。不管是在敌占区,还是在游击区,他们要么手拿红缨枪站岗放哨,要么巧妙伪装传递情报,或者直接参加战斗,举枪射击,或者跟大人一起诱骗敌人进入伏击圈。雨来,是国家民族被外敌侵略的风雨来临的少儿叙说;雨来,是不甘屈服的中国人民与不惧狂风暴雨、任尔东西南北的坚毅精神的少年写照;雨来,是栉风沐雨、向死而生的中国人国格人格的希望寄托。

家国磨难和民族危机使孩子们坚强地在抗战的大时代成长。除了温三郁、王惠民以及文学形象王二小和以雨来为代表的少年英雄,还有太行山上的红缨枪少年李爱民、不愿做汉奸女儿的梅爱文、战斗在白山黑水的姜墨林、至死不屈的李克元、遵守军民誓约的张六子……他们如同前辈“闪闪的红星”潘冬子,亦同后辈撑船渡江、护送解放大军的马毛姐,以无比的勇敢和热情投入神圣的救国解放伟业之中,书写了民族发展史上的华彩篇章。

身弱声轻,狼烟烽起中的孩童不失家国脊梁,千秋永相记;心烈行壮,对敌斗顽里的少年满怀爱恨情仇,风雨何曾掩!

注释:

[1]王凤超、岳颂东:《延安〈解放日报〉》大事记(1941. 5. 14—1947. 3. 27》,《新闻研究资料》总二十六辑,中国社会科学出版社1984年版,第146页。

[2]子杰主编《民兵英雄》,长征出版社1997年版,第385—387页。

[3]叶伟才、吴克强、黎昭佶编著《抗日小勇士的足迹:抗日战争中著名抗日儿童团体的故事》,中国少年儿童出版社2002年版,第373页。

(本文原载《炎黄春秋》2025年第6期,作者授权红色文化网发布。)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|