苏联的墓碑上,刻着每一个叛徒与国贼的名字

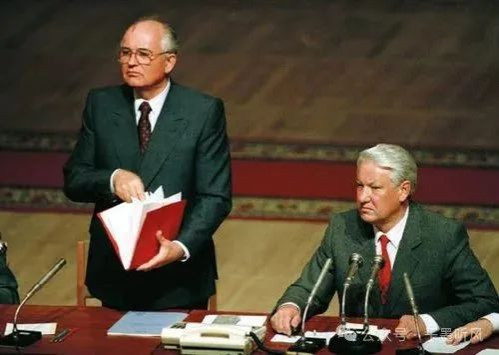

2022年8月30日,米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫,苏联历史上最后一位领导人,也是唯一一位总统,病死了。

他活了91岁,可谓“高寿”。在他死后,整个西方世界,从华盛顿的国会山到伦敦的唐宁街,立刻像一群闻到血腥味的苍蝇,嗡嗡作响地聚拢过来,为他献上最华丽、也最虚伪的赞美诗。

他们称他为“和平缔造者”、“自由的使者”、“结束冷战的伟人”、“一位罕见的、有远见和勇气的领导人”。

然而,这些由帝国主义者颁发的、沾满糖霜的廉价桂冠,都指向同一个血淋淋的“功绩”——由他,亲手埋葬了世界上第一个无产阶级国家,苏维埃社会主义共和国联盟。

与西方的溢美之词形成鲜明对照的,是苏东剧变后,数亿人民所陷入的深重灾难:休克疗法导致的经济崩溃、寡头横行、国有资产被疯狂掠夺、人均寿命断崖式下跌、民族冲突的血流成河,以及一个曾经令世界为之颤抖的超级大国,沦为不得不向西方乞讨援助的“二流国家”的无尽屈辱。

一个有趣的问题是:这个苏联的“末代皇帝”,真的是一位甘心为“自由民主”而献祭自己权力的“圣人”吗?他处心积虑地搞垮一个超级大国,难道就是为了让叶利钦那样的酒鬼踩着自己的肩膀登上权力之巅,而自己则去拍电影、卖披萨,当一个滑稽的“广告明星”吗?

不。

合乎逻辑的答案只有一个:他从未想过要终结苏联这个国家实体,他只是想毁灭这个国家的社会主义制度,然后换上一件西方式的“民主”外衣,让自己继续以“新沙皇”的身份,君临天下。

他不是一个天真的理想主义者,而是一个坏到骨髓里的叛徒;他也不是一个深谋远虑的政治家,而是一个蠢到无以复加的国贼。

他的悲剧,与苏联的悲剧,早已在那颗仇恨的种子被种下时,就注定了结局。

01

“我生活的目的就是消灭共产主义”——一个叛徒的养成

戈尔巴乔夫的背叛,根子,深埋于他的少年时代。

他出生于一个普通的农民家庭,但他的外公和爷爷,都在斯大林时期那场扩大化的“肃反”运动中,遭受了不公正的待遇。这段经历,像一根毒刺,深深地扎进了少年戈尔巴乔夫的心里。

他无法理解,为何勤劳的爷爷会因为没有完成播种计划而被捕,为何身为布尔什维克和农庄主席的外公也会被投入监狱。

他在回忆录中写道:“邻居及邻居小伙伴像敌人一样看着我及我的家庭……,这一切让我震惊,而且终生难忘。”

这是一个典型的、缺乏无产阶级世界观的小资产阶级知识分子的心路历程。

他无法用历史唯物主义的眼光,去辩证地看待斯大林时代的功与过。他无法将个人的、家庭的不幸,与整个国家在帝国主义的重重包围下,进行前无古人的、艰苦卓绝的工业化建设,与党内激烈复杂的路线斗争这些宏大历史背景联系起来。

于是,他简单地、情绪化地,将个人创伤,上升为对整个制度、整个主义的刻骨仇恨。

毛主席在《在延安文艺座谈会上的讲话》中曾深刻地指出,知识分子在投身革命之前,必须经历一个“思想感情的根本变化”,如果这个根本问题不解决,“许多问题也就不易解决”。他告诫道:

“知识分子要解决这个‘结合’的问题,就需要一个过程,需要很长的时间,至少也得八年十年。……我们的文艺工作者一定要完成这个任务,一定要把立足点移过来,一定要在深入工农兵群众、深入实际斗争的过程中,在学习马克思主义和学习社会的过程中,逐渐地移过来,移到工农兵这方面来,移到无产阶级这方面来。”

戈尔巴乔夫,就是这样一个从未完成“立足点转移”,反而任由内心仇恨与小资产阶级个人主义情绪疯狂发酵的典型。

当他进入莫斯科大学法律系后,正值赫鲁晓夫“解冻时期”,整个苏联的思想领域暗流涌动。杜勒斯的“和平演变”战略,通过各种“禁书”和地下“社团”的形式,像病毒一样渗透进来。西方的存在主义、自由主义思潮,对于戈尔巴乔夫这样一颗早已对现实不满的灵魂,具有致命的吸引力。

他在回忆录中坦白,自己那时就开始思考“社会观念与我国现实生活之间是否有一致性”,并认为“书籍所宣扬的社会观在这样现实面前显得苍白无力”。

看,他已经将苏联现实中存在的问题——这些本应通过继续革命来解决的矛盾——归咎于“书籍所宣扬的社会观”,即马克思列宁主义本身了!

从那一刻起,一个旨在“消灭共产主义”的幽灵,开始在他和他的妻子赖莎心中盘踞。他们互相打气,下定决心,“要不懈地努力往上爬”,以便“身居最高层职位”,实施他们那个颠覆性的“伟大作为”。

何其讽刺!

恰恰是这个被他视为仇寇的苏维埃体制,以其不拘一格降人才的气度,为他这个农家子弟,铺就了一条通往权力之巅的快车道。而这个体制的监督与甄别系统,在经历了赫鲁晓夫和勃列日涅夫时代的僵化与官僚化之后,却早已丧失了革命的警惕性,未能识破这个潜伏了几十年的“两面人”。

这,是戈尔巴乔夫个人的“坏”,更是苏共在后期官僚化、脱离群众后,整个体制的“蠢”。

02

“新思维”的匕首与雅科夫列夫的毒药

1985年,戈尔巴乔夫终于登上了权力的顶峰。

他不再需要伪装,那把磨砺了几十年的匕首,终于出鞘了。

他打出的第一招,看似是“经济牌”。他推行所谓“加速发展战略”,罔顾苏联轻重工业比例早已严重失调、民生凋敝的现实,继续将国家资源疯狂地投入到已经过剩的重工业和军工业上。

这完全是“头痛医脚,甚至头痛砍脚”。苏联的老百姓,为了购买面包、香肠、卫生纸等基本生活物资,不得不在商店门口排起望不到头的长队。而国家的最高领导人,却在疯狂地生产更多的、既不能吃也不能穿的坦克和机器。

其结果,可想而知。

短短三年,苏联经济加速下滑,物资短缺达到顶峰,民生凋敝,怨声载道。

而这,恰恰是他想要的效果!

当人民对经济状况的不满达到顶点时,他顺势推出了自己的核心武器——“新思维”与“公开化”改革,宣称要用“政治手段”来解决“经济问题”。

正如列宁早已指出的:

“政治是经济的集中表现。……一个阶级如果不从政治上正确地看问题,就不能维持它的统治,因而也就不能解决它的生产任务。”

戈尔巴乔夫深谙此道(虽然是反向运用)。他知道,要彻底摧毁社会主义的经济基础,必先摧毁其政治和思想上的上层建筑。

为此,他找到了一个最理想的、也是最毒辣的“副手”——亚历山大·雅科夫列夫。

这个在50年代留学美国哥伦比亚大学期间,就被美国中情局成功“策反”的老牌“两面人”,被戈尔巴乔夫不顾党内外的强烈反对,强行任命为宣传部长,随后一路火箭提拔,进入政治局,成为了苏联意识形态领域的“总设计师”和“掘墓总指挥”。

雅科夫列夫这剂“毒药”,通过戈尔巴乔夫这把“匕首”,被精准地注入了苏维埃的肌体。

一场旨在彻底摧毁苏联人民历史自信和制度自信的、规模空前的历史虚无主义狂潮,就此掀开。

03

从卓娅到列宁——历史虚无主义的狂欢

雅科夫列夫上任后,立刻对苏联的媒体和舆论工具进行了“大换血”。

一大批亲西方的、思想反动的“自由派”分子,掌控了报纸、电视台和出版社。

一场有组织、有预谋的、对苏维埃历史的“大围剿”,开始了。

他们的第一步,是“打死老虎”。他们以赫鲁晓夫的“秘密报告”为基础,将斯大林彻底妖魔化,把他描绘成一个嗜血成性的暴君。

但攻击斯大林,只是一个开始。这把火,很快就烧向了更高、更根本的地方。

他们开始否定列宁,否定伟大的十月革命。他们将革命导师污蔑为“德国间谍”,将这场开辟人类历史新纪元的革命,描绘成一场由少数阴谋家发动的“政变”。

他们开始否定整个苏联的社会主义建设史。被革命镇压的、双手沾满劳动人民鲜血的地主和富农,被美化为勤劳善良、重视家庭的“农业企业家”;而为解放人民而牺牲的革命者,则成了青面獠牙的魔鬼。

他们甚至将矛头对准了那场付出两千七百万人牺牲才取得胜利的、神圣的卫国战争。

少年英雄卓娅,这位在德军面前英勇不屈、被法西斯绞死的共青团员,被他们污蔑为烧毁村民马厩的“纵火犯”,是被愤怒的村民自己打死的。

苏军,这支攻克柏林、将红旗插上国会大厦的英雄军队,成了和纳粹一样残暴的“红色法西斯”。卫国战争的胜利,被歪曲为“一个大法西斯打败了一个小法西斯”。

这种颠倒黑白、混淆是非的言论,在戈尔巴乔夫的亲自批准和推波助澜下,畅行无阻。

影射斯大林策划了“基洛夫遇刺案”的阴谋论小说《阿尔巴特街的儿女们》,被他盛赞为“文学炸弹”;全面丑化苏联历史的电影《忏悔》,由他亲自下令公映。

他还公然宣称:“几十年来强加给党和社会的模式已遭到战略性的失败”。

毛主席曾深刻告诫我们:

凡是要推翻一个政权,总要先造成舆论,总要先做意识形态方面的工作。革命的阶级是这样,反革命的阶级也是这样。

戈尔巴乔夫-雅科夫列夫集团,就是这句话最经典的反面注脚。他们通过制造舆论、搞乱思想,成功地摧毁了苏共和苏联人民的精神支柱。

一个连自己的英雄都要唾弃、连自己的历史都要否定的民族,它离亡国,还会远吗?

04

“我不能放弃原则”——一个普通教师的怒吼

就在这片乌烟瘴气之中,并非没有一丝亮光。

1988年3月13日,列宁格勒的一位普通化学老师尼娜·安德烈耶娃,在《苏维埃俄罗斯报》上发表了一封长信——《我不能放弃原则》。

她以一个普通党员和人民教师的良知,对当时社会上泛滥的错误思潮,进行了旗帜鲜明的批判。她忧心忡忡,担心青年一代会在这种历史虚无主义的毒雾中迷失方向。

她在信中写道:“我们今天谈论的,是关于我们走哪条路的原则性问题。”

这一声来自人民内部的、充满正义感的怒吼,让戈尔巴乔夫集团如临大敌!

当初高喊“公开化”、“自由讨论”的戈尔巴乔夫,立刻撕下了他伪善的面具。他接连两天召开政治局会议,形成的会议记录长达75页,专门讨论如何“处理”这封信。他将安德烈耶娃的文章定性为“反对改革的行动纲领”,并扬言要揪出“幕后黑手”。

随后,《真理报》在雅科夫列夫的亲自操刀下,发表长篇社论,对安德烈耶娃进行围剿和批判。

一场声势浩大的政治运动,席卷全国。

当初的“公开化”,原来只是反共分子的“公开化”,而绝不允许捍卫社会主义的声音“公开化”。

当初的“言论自由”,原来只是“否定历史的自由”,而绝没有“坚持原则的自由”。

通过打压一个普通的化学老师,戈尔巴乔夫成功地震慑并削弱了以利加乔夫为代表的党内健康力量,压制了社会上最后一点有组织的抵抗声音。

他的“改革”,从此在通往深渊的道路上,再无阻碍。

05

螳螂捕蝉,黄雀在后——更无耻的叶利钦

到1990年,戈尔巴乔夫的计划,似乎已经大功告成。

苏共放弃了领导地位,马列主义被从宪法中删除,私有制和市场经济被确立为方向。

苏联的社会主义制度,实质上已经死亡。

戈尔巴乔夫心满意足地当上了苏联历史上第一位、也是最后一位“总统”。

他幻想着,自己将作为一个“温和的改革派”,被西方世界所接纳,并继续主宰这个已经“脱胎换骨”的超级大国。

但他算错了一点。

他没有想到,投降,也是会“内卷”的。

在他身后,一个比他更无耻、更没有底线、更懂得如何向西方献媚的“黄雀”,早已悄然出现。

他就是鲍里斯·叶利钦。

这个曾经被戈尔巴乔夫提拔、又因批评其“改革”而被一脚踢开的政治投机家,在短暂的失意后,迅速找到了自己的“生态位”。

你戈尔巴乔夫不是要投降吗?我要比你投降得更彻底!

你戈尔巴乔夫不是要搞垮社会主义吗?我要连苏联这个国家本身,都一起搞垮!

叶利钦精准地找到了戈尔巴乔夫的“软肋”。

戈尔巴乔夫还想保留一个统一的苏联,而叶利钦,则直接与两股最强大的离心势力勾结起来:

一股,是急于瓜分国有资产的经济官僚和新生寡头。他们嫌戈尔巴乔夫的“私有化”步伐太慢。

另一股,是早已对“输血”给其他加盟共和国不满的大俄罗斯民族主义者。他们要“甩掉包袱”,搞“俄罗斯优先”。

叶利钦向他们许诺:只要扳倒戈尔巴乔夫,解散苏联,俄罗斯就可以“分家单过”,你们就可以尽情地侵吞国家财富。

论出卖国家利益,叶利钦比戈尔巴乔夫,要“专业”得多。

内外反动势力,立刻就看中了这个“跪姿更优美”的代理人。

于是,我们看到了世界政治史上最荒诞的一幕:戈尔巴乔夫一路被叶利钦“背刺”,在投降的赛道上,始终慢了半拍。

从退出苏共,到宣布苏共非法,再到签署解散苏联的《别洛韦日协议》,叶利钦的每一次出招,都比戈尔巴乔夫更狠、更绝。

最终,戈尔巴乔夫忙活了六年,亲手拆掉了自己房子的地基和承重墙,却被叶利钦连同房顶一起端走,给自己做了嫁衣裳。

06

“又坏又蠢”的棋子——一个叛徒的历史定位

苏联的解体,戈尔巴乔夫和叶利钦,是两个主要的罪人。

但毫无疑问,戈尔巴乔夫是那个主动打开潘多拉魔盒的人,他必须背负首要的历史罪责。

关于他,到底是“坏”还是“蠢”的争论,其实毫无意义。

因为他,是又坏又蠢。

他的坏,在于他从青年时代起,就产生了背叛阶级、背叛祖国、毁灭共产主义事业的歹毒念头。他的一切行动,都是围绕这个核心目的展开的。

他是一个彻头彻尾的、主动的、自觉的叛徒。他背叛的,是千百万为苏维埃的建立和巩固而牺牲的烈士,是数亿信任他的苏联人民,是全世界的无产阶级革命事业。

他的蠢,在于他作为一个政治家,其天真和愚昧,简直令人发指。他以为自己可以和帝国主义讨价还价,以为自己拆掉了社会主义的“旧房子”,就能被敌人接纳为新房子的“设计师”和“物业经理”。

列宁早已对帝国主义的本性有过最深刻的剖析:

“帝国主义是资本主义的最高阶段。……金融资本和托拉斯,并没有削弱、而是加强了世界经济中各种差异的存在。”

他根本不理解,帝国主义的逻辑,从来不是“和平”与“共存”,而是永无止境的扩张、控制与掠夺。

对于帝国主义而言,一个投降的敌人,其唯一的价值,就是被利用、被羞辱、被彻底地消灭。

戈尔巴乔夫,就是这套逻辑最可悲的牺牲品。

他还妄想作为“棋手”继续博弈,却算不到,比他卖得更彻底的叶利钦,才更得敌人的欢心。

他与叶利钦,虽然背叛的程度不同,但同为一路货色,都是苏联党政官僚长期脱离人民、日益腐化堕落后,所孳生出来的、反噬自身的两只最大的“蛊虫”。

跋

一个搞垮了世界第一个无产阶级国家、导致数亿人民陷入二十余年动荡与苦难的历史罪人,最终,活成了一个在西方电影和广告里扮演自己的小丑。

这,或许是对他那份“又坏又蠢”的罪恶,最富讽刺性的惩罚。

他死后,俄罗斯人民对他,几乎没有任何同情。

根据民调,超过60%的俄罗斯人认为他对国家造成了伤害。

这,就是人民的裁决。

如今,这个早已被历史抛弃的人,终于在物理意义上,也成为了历史。

西方世界松了一口气,因为他们以后在利用这个符号去编造历史时,再也无需担心这个“演员”会跳出来说几句不合时宜的、破坏气氛的真话了。

对于他的死亡,我们无需任何廉价的“人道主义”感伤。

我们只需为他,致上一句最中肯的悼词:

苏维埃社会主义共和国联盟的国贼、国际共产主义事业的叛徒米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫,死了。

死不足惜,死有余辜!

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|