方志敏:为了可爱的中国赴汤蹈火

江西弋阳县有一座纪念馆,馆前建有一座雕像,雕像是一位身披大衣的男子,昂首挺胸于天地间,眺望远方的眼神中充满坚毅和温情——坚毅彰显着他对中国革命的信心,温情缘于他对祖国和人民的热爱,这就是方志敏。方志敏1899年8月出生在江西上饶市弋阳县漆工镇,在他的回忆中,无论是满清的统治时期还是辛亥革命后的民国时期,故乡一直处于“黑暗”中。他降生于“黑暗”,成长于“黑暗”,但并没有屈从于“黑暗”,反而树立了打破“黑暗”的远大理想。为了可爱的中国,他坚持学以致用,学以救国,为求真理,克服万难,他把自己的生命看作“蚁命”,把共产党员的身份看得极为尊贵,一心革命,在艰难困苦中缔造了闽浙赣革命根据地和红10军团。生死时刻他仍然思考着为党做些什么,狱中与时间赛跑,撰写下十多万字的珍贵著述。习近平总书记多次提及方志敏同志,多次阅读他的遗著,讲道:“每次读都受到启示、受到教育、受到鼓舞。”今年是方志敏同志就义90周年,我们撰文纪念他,就是要学习和感悟“追求知识追求光明,忘我革命终生为党”的初心品质。

学以致用 学以救国

方志敏自小聪明好学、勤奋刻苦、深明大义。袁世凯在窃取辛亥革命果实后,掀起了一股“复古尊孔”的逆流,方志敏的私塾老师就是这股逆流的狂热追随者,教授的都是一些陈腐、晦涩的八股文。方志敏虽年少,却已心明这种教育无论是对国家还是对人民都没有益处,便开始“试图突破这种旧式教育的禁锢”,开始“想方设法偷偷地阅读各种课外书籍”。他涉猎极广——既学东方文化,也看西方文明;既学天文地理,也读人文历史;既关注改良主义,也接触民主主义。在五年的私塾生涯结束时,他的眼界已经变得十分开阔了,不再是一个偏居一隅的旧社会少年,而是一个胸怀救国大志的热血少年。1916年,17岁的方志敏进入弋阳县立高等小学读书,这里的新式教育再次使他的思想得到升华。此时,新文化运动已经兴起,袁世凯和张勋的复辟闹剧也相继收场,各军阀开始割据混战,全国一片混乱。乱世中,学校里很多人仍然只顾埋头读书不问政治,方志敏则清醒地认识到读书不仅是为了“致用”,更重要的是要“救国”,为此,他积极组织家乡的进步青年成立了“弋阳九区青年社”,利用闲暇时间“谈论时事,博览群书,探讨社会问题”。

在“弋阳九区青年社”的组织下,社员们先后阅读了很多关于西方资产阶级思想的书籍,西方文化带来的浓厚的民主思想使他们看清了国内反革命势力的丑恶嘴脸,激发了他们的反抗之心。此时恰好有一位反动文人带着政客身份来到弋阳高小讲学,他所宣所讲皆是反革命理论,方志敏和青年社的社员们当即与之展开了辩论,并成功将他驱下了台。这次的胜利鼓舞了士气,社员们决定乘胜追击,要同贪官劣绅展开斗争,他们选定的目标是在弋阳九区横行霸道的地主张念诚。虽然青年社的社员们通过写信、写文章等方式揭露了张念诚的罪状,也竭尽全力鼓动宣传,但最终未能撼动张念诚,反而导致一名社员被关进了牢房。此事过后,许多人退出了青年社,只留下了方志敏、邵式平等“十几个贫苦家庭出身的同学”。这也引发了方志敏等人的反思,使他们“开始认识到发动群众的重要”,并且将社团更名为“弋阳革命青年社”,这就更加明确了斗争的目标和方式。

1916年,方志敏考入弋阳县立高小,就读于弋阳叠山书院。在这里,他建立了赣东北第一个青年进步团体“弋阳九区青年社”,开始踏上革命的征程。

1919年五四运动爆发后,方志敏积极组织青年社社员和爱国学生,走上街巷进行爱国演讲,身体力行抵制日货,在弋阳掀起了一股“查禁日货”的热潮。他们的爱国行动引发了地主豪绅们的仇视,方志敏却全然不怕,反而说道,“我方志敏誓死打倒日本帝国主义,为中国独立解放而奋斗。”为此,他废寝忘食地宣传演讲、印发传单,直至累垮了身体,“到暑假毕业的时候,就染上了肺结核,从此种下了病根”。这年夏天,方志敏从弋阳高小毕业,关于去向,他曾幻想报考陆军院校,将来可以“带上几千几万人马去踏平日本三岛”,还曾想过要“去从事实业,以便振兴中国”。但最终他选择报考南昌的甲种工业学校。

进入“甲工”后,方志敏就同南昌爱国进步青年掷地有声地公开表达爱国立场——“只知有国而不知有身,对于仇货誓抵制之,对于崇洋媚外的国贼誓共弃之,我行我素,死而后已。”这既是宣言书,也是行动号令。随之,查禁日货的爱国运动就在南昌开展起来了,方志敏的卓越领导赢得了广大青年的敬佩,被推选为“‘甲工’学生自治会的领导人和南昌学生联合会的负责人之一”。

克服万难 只为真理

方志敏是在“甲工”学习期间开始接触马克思主义的。当时在中国流传的马克思主义作品很少,远远不能满足他对马克思主义的求知欲,为此他积极学习外语,以求可以阅读原著,掌握更多的先进理论和思想。但是他的求知路受到了学校腐败体系的阻碍。

“甲工”的校长赵宝鸿是靠着北洋军阀的政治影响登上校长之位的,在他的“领导”下,一帮不学无术的人担任了教员,在很大程度上阻碍了学校和学生的发展。方志敏在这里领导学生们掀起了一场“改革校政”“改革校务”“开除校长”的运动。学生们罢课抗议、示威游行,揭露学校的黑暗本色,以期获得社会各界的同情与支持。然而,当局官员与赵宝鸿是“一丘之貉”,不仅没有满足学生们的诉求,反而采取分化、镇压等手段,最终,这场运动的结果是方志敏等四名同学被开除。尽管被开除了,但方志敏的决心和意志却丝毫未动摇,他说:“赵宝鸿可以开除我离开‘甲工’,但他开除不了我追求知识、追求光明的决心。”

离开“甲工”后,方志敏辗转进入九江南伟烈大学的“旧制中学二年级”就读。这是一所教会学校,实际上是帝国主义企图通过宗教从思想上奴化中国人民而创办的学校。入校后,方志敏很快就找到了努力的方向——他刻苦学习英语,到了第二年春天就开始“阅读从朋友那里借来的英文版《共产党宣言》和《资本论》,研究现代资本主义社会结构,探索资产者剥削工人的秘密”。他深处基督教的“包围”,却坚守着马克思主义的信仰,甚至不到三个月,学校里就掀起了一股阅读马克思主义著作的热潮,还适时成立了“读书会”,通过阅读《共产主义ABC》《政治经济学批判》《共产党宣言》等马克思主义著作,许多学生受到启发,方志敏便将其中的优秀者介绍到“江西改造社”,致力于推动江西新文化运动,宣扬马克思主义。

第一次世界大战结束后,美、英、日等帝国主义国家为了谋取更大利益,于1921年至1922年间在美国举行了华盛顿会议,会议期间北京市政府决定向日本让步以解决山东问题,消息传回后举国愤慨,方志敏便于1923年春天带领南伟烈大学、第六师范和第三中学的学生开展示威游行。此时,中国社会主义青年团也开展了反对宗教侵略的斗争,方志敏虽然还没有加入团组织,但他十分拥护团组织的主张,带领学生们积极投入到这场斗争中。

杰出的领导能力、强烈的革命热情使方志敏成为了当地军阀的“眼中钉”,军阀不断向校方施压要求开除他,但由于方志敏在学生中威望较高,校方担心开除他会引起混乱,一直不敢妄动。但不久后,方志敏却主动退学了——一来是因为他对教会学校极为不喜,二是因为他不想再给家里增加负担,但最重要的一点,是他迫切的救国之心驱使着他走出校园,投身到革命的滚滚洪流中去。

忘我革命 此生为党

方志敏退学后,南伟烈大学校长曾托人挽留他,并表示可以免除他的一切费用,但有个条件——必须“放弃对社会主义的信仰,不再在同学中宣传什么‘革命’‘斗争’之类内容,皈依基督,虔诚信教。”方志敏得知后断然拒绝,他答复说:“无论如何,我是不会相信基督教的。现在,我也不愿再读那些无意义的书,我要实际地去做革命工作了。”带着这个目标,方志敏毅然奔赴上海,经历了一番穷困潦倒的时日后,终于加入了中国社会主义青年团,并在组织的派遣下返回江西从事革命活动,正式踏上了革命征程。

千百万红军将士的光辉代表方志敏。

回到南昌后,方志敏认识到,要开展革命活动就必须深入到人民中去,而要想更好地唤起民众参加革命,“首先要积极搞好学生运动,使广大青年学生认识马克思主义科学真理,而后通过他们,实现对广大民众的宣传和组织。”在此考虑下,“南昌文化书社”诞生了。此后,这个书社不仅是宣扬马克思主义的阵地,也是集聚人才、掩护革命活动的“秘密堡垒”。这段时期的工作是困难的,生活是艰辛的,但方志敏毫无怨言,他将所有精力都投入其中,以致于肺结核复发,“三个月内吐了三次血,严重地损害了健康”。同事们劝他休息,他总是婉言谢绝,在他心中,国家的未来、党团的事业远远高过自己的生命。

方志敏的忘我精神得到了党组织的充分肯定——1923年3月,方志敏加入了中国共产党,他郑重地说道:“共产党员——这是一个极尊贵的名词,我加入了共产党,做了共产党员,我是如何地引以为荣啊,从此,我的一切,直至我的生命都交给党去了!”他是这么想的,也是这么做的,他用行动诠释着这份初心。

1927年,“四一二”反革命政变后不久,江西上演了“礼送共产党员出境”的闹剧。方志敏冷静分析形势后,决定到赣西南一带的农村继续斗争,党组织同意了他的提议。这时恰好全国农协秘书长彭湃来江西视察工作,知道方志敏与缪敏恋爱已久后便催促他们结婚。婚礼仪式非常简单,方志敏致誓婚词:“我俩是世界上最幸福的人!为了救可爱的中国,为了美好的明天,我俩甘愿赴汤蹈火在所不惜!”完婚后方志敏立马奔赴吉安,开始领导吉安四县的农民运动。

7月,汪精卫叛变革命,轰轰烈烈的大革命走向失败,吉安的革命环境也急转直下,受到了反动势力的围剿。方志敏临时躲避在吉安一位农民家里,失去了与党组织的联系,但他丝毫没有动摇信念,坚信“这次的失败,只是暂时的。中国革命的复兴,革命的新高潮,必定要很快到来的……反革命必然要失败,革命一定要得到最后的胜利。”果然,就在十几天后,他得到了南昌起义的消息,极为振奋,并根据省委通知要求,安全返回了弋阳。此时弋阳的党组织受到破坏,方志敏迅速组织力量,恢复党组织,与上级党组织建立联系。经过艰苦细致的工作,弋阳和横峰地区建立起了20多个党支部,并成立了中共弋阳区委和横峰区委,为大暴动打下坚实基础。

1927年12月,方志敏以暴动总指挥的身份发出了“立即统一行动”的通令,一时间,弋阳、横峰一带的农民再次拿起武器加入到革命队伍。仅仅几天,这场暴动就“纵横遍及百余里,参加暴动的农民群众达六七万人之多”,形成暴动高潮。“弋横暴动”持续了两个多月,后因反革命势力过于强大,暴动只得转入游击战争。方志敏一边领导游击战争,一边建立乡村苏维埃政权,经过努力,巩固了以磨盘山为中心的游击区,扩大了“四十余里”的范围,发展成为“信江区域最早的革命根据地”。同时,游击队力量也得到提升,发展成为“江西红军独立第五团”,走出了一条“由小到大夺取革命胜利的正确道路”。弋横暴动和赣东北工农红军的创立在党的历史上具有重要意义,党组织对方志敏作出的贡献予以充分肯定,在1928年举行的党的第六次全国代表大会上,他被选为中央委员。在这之后,敌人对根据地进行了三次“局部围剿”,方志敏等人带领独立团与敌人斗智斗勇,不仅粉碎了敌人的阴谋,还通过感化、招降等方式瓦解了敌人队伍,壮大了自己,为后来建立红10军团奠定基础。

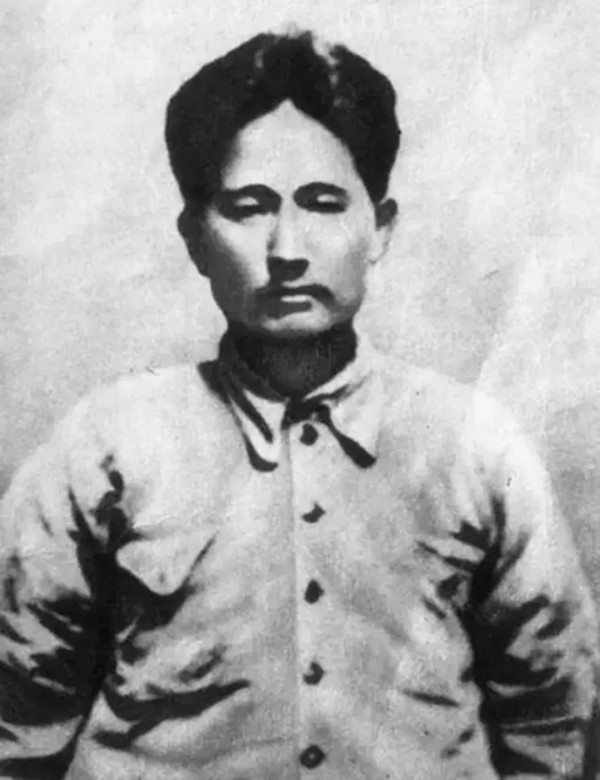

被捕后的方志敏。

方志敏不骄不躁,稳扎稳打,步步为营,很快就在贵溪的周坊一带开辟了第二革命根据地,使苏区范围扩大了三倍以上。到了1929年冬,信江苏区的局面已得到巩固,并召开了有信江流域八县代表参加的“第一次信江工农兵代表大会”。这次会议从党、政、军三个层面进行下一步行动部署,颁布了《信江苏维埃施政纲领》及临时土地法等重要法规,赢得了老百姓的一致拥护,方志敏也被选举为信江苏维埃政府主席。经过这次大会,“苏维埃”在人民群众中的影响更大,苏区范围也开始向赣北地区发展。1930年7月,闽北党组织划归赣东北的党组织领导,这样一来,赣东北革命根据地就和闽北革命根据地合并。1932年12月11日,中华苏维埃共和国临时中央政府正式批准成立“闽浙赣省苏维埃政府”,方志敏担任主席。自此,赣东北根据地进入了“闽浙赣”时期,形成了一片横跨福建、浙江、江西、安徽四省边界,拥有100多万人口的“红色汪洋”,曾经仅有数十人的小小游击队也成为了令敌人闻风丧胆的红10军团。

牺牲流血 十分情愿

合并之后的闽浙赣革命根据地成为了当时全国六大苏区之一,被毛泽东称赞为“方志敏式根据地”,还被中华苏维埃临时中央政府授予“苏维埃模范省”,这是当时全国六大根据地唯一获此殊荣的苏区。1933年3月23日,中华苏维埃共和国临时中央政府授予方志敏同志“红旗勋章”。

可是到了1934年,第五次反“围剿”的失败使得形势发生变化。中央苏区陷入困境,中央红军主力决定撤离根据地。为了调动和牵制敌人,减轻中央根据地的压力,党中央、中革军委决定红军第7军团和新10军合并为第10军团,由方志敏担任军政委员会主席,带领红10军团北上抗日。

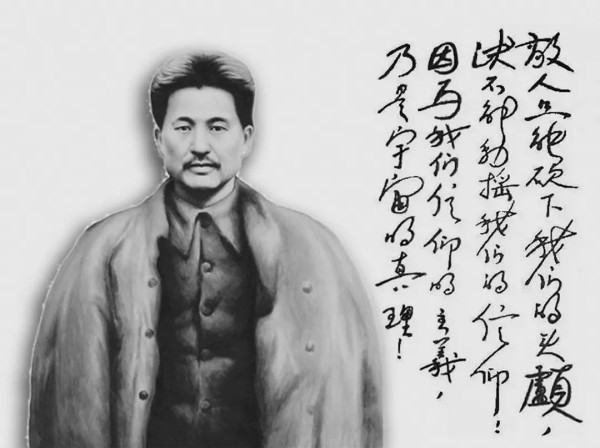

方志敏被捕后,在狱中写下《清贫》《可爱的中国》等,抒发对祖国的无限热爱和对共产主义事业的赤胆忠心。

方志敏深感责任重大,但只要是党赋予的任务,他都坚决执行,他说:“假使能使中国民族得到解放,那我又何惜于我这一条蚁命!”红10军团不顾敌强我弱的局面,孤军深入,不幸被七倍于己的敌人围困。即便如此,方志敏仍然牵挂着党中央,为了给党中央争取更多时间,他带领红10军团在敌人的包围中艰苦作战两个多月。1935年1月29日,弹尽粮绝的方志敏被捕了!

方志敏被捕后,敌人十分兴奋,因为方志敏的声望大,只要让他屈服,中国共产党就会元气大伤。为了让方志敏投降,敌人费尽了心思,甚至蒋介石都许诺只要他方志敏投诚就会重用他。面对威逼利诱,方志敏不屑地说道:“蒋介石是个什么东西?”当敌人使出攻心计,说共产党已经失败了的时候,方志敏却信心满满地回答道:“不!我们在军事上暂时失败了,但在政治上并没有失败。而且我可以告诉你,我们永远也不会失败!”

国民党反动派给方志敏戴上脚镣,用汽车拉着他在城里“游街”示众,甚至开了多场“庆祝生擒方志敏大会”。会上,敌人把方志敏拉出来“示众”,威慑他人,可没想到方志敏一上台,底下的百姓们就难过地低下头,任凭国民党如何呼喊反共口号,无一人附和。敌人气急败坏地强制百姓们喊口号,却仍然无人应声——这是百姓们以沉默表达对方志敏和共产党的支持。见状,敌人只好将方志敏带下台,草草收场。为了达到目的,国民党反动派又在弋阳和南昌开了两次“庆祝大会”,然而群众的反应如出一辙,这样一来,他们再也不敢开这种“庆祝大会”了。

方志敏身陷囹圄,想的仍是党和革命的事业。而敌人仍没有放弃劝降,不时有国民党高官、昔日同学、“故友”前来劝说,但都“无功而返”。他们不知道的是,在方志敏的革命征程中,越是深陷绝境,越能激发他的斗志,他可以舍弃生命,却不愿舍弃党的事业、革命的希望。他曾谋划越狱,但未能成功,为了不让自己的死影响党和根据地的发展,他决心把自己的革命历程写成文字留给党和人民,以供今后革命同志参考。他在《赣东北苏维埃创立的历史》一文的序言中说道:“何时枪毙——明天或后天,上午或下午,全不知道,也不必去管它。在没有枪毙之前,我应将赣东北苏维埃的建设,写一整篇出来。”

他利用敌人要求他写出共产党秘密的纸和笔,开始了废寝忘食的写作。他本来就身体不好,入狱后又受到了百般折磨,此时还戴着手铐脚镣,写不了多少字就觉得头晕乏力。每当这时,他就咬紧牙关坚持写作,实在撑不住了才会站起来走一走或者躺一会儿。就这样,在极端艰苦的环境里,他一笔一画地写出了《可爱的中国》《清贫》《狱中纪实》《我从事革命斗争的略述》《赣东北苏维埃创立的历史》等十多篇,共计十三万余字的文章,成为了我党的珍贵资料和精神财富。

敌人无法改变方志敏的信仰和决心,也不敢让方志敏活着——1935年8月6日,方志敏被秘密杀害于江西省南昌市下沙窝,此时的方志敏年仅36岁。此前曾有人问他是否还有牵挂,他却回答唯一担心的事情是自己的死会使革命受到损失。

的确,他的牺牲,不仅是中国共产党的损失,更是中华民族的损失。为了可爱的中国,他早已把自己的生死置之度外,正如他在诗中所言——“敌人只能砍下我们的头颅,决不能动摇我们的信仰!因为我们信仰的主义,乃是宇宙的真理!为着共产主义牺牲,为着苏维埃流血,那是我们十分情愿的啊!”

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|