“打孔家店”与“打倒孔家店”辨析

从胡适提出“打孔家店”,到随后“打倒孔家店”成为流行口号,对现代中国思想、文化乃至学术等都产生了很大影响。“打孔家店”与“打倒孔家店”尽管只有一字之差,其中却有本质的差别。本文试图对这两个口号的源流做一考辨,并对其中的价值取向和思想理路进行梳理。

一

1921年6月16日,胡适给吴虞即将出版的文集作序,第一次提出了“打孔家店”。原文是:“我给各位中国少年介绍这位‘四川省只手打孔家店’的老英雄——吴又陵先生!”在这篇两千字的序文中,胡适对吴虞给予高度评价,说“吴又陵先生是中国思想界的一个清道夫”;“吴先生和我的朋友陈独秀是近年来攻击孔教最有力的两位健将”。同时,胡适提出了两个重要概念:一个是“孔家店”,有老店和冒牌两种,给儒家思想冠以字号称谓,富有调侃意味;一个是“打”,拿下招牌,即对儒家思想的基本态度。关于“孔家店”的来由,钱玄同指出:“孔家店本是由‘吾家博士’看《水浒》高兴时,擅替二先生开的,XY先生(钱玄同笔名——引者注)便以为着重点,论得‘成篇累牍’,以思想比货物,似乎不怎么恰当。”

对于胡适提出的“打孔家店”主张,钱玄同予以积极回应。他说:“孔家店真是千该打,万该打的东西;因为它是中国昏乱思想的大本营。它若不被打倒,则中国人的思想永无清明之一日;穆姑娘(Moral)无法来给我们治内,赛先生(Science)无法来给我们兴学理财,台先生(Democracy)无法来给我们经国惠民”。

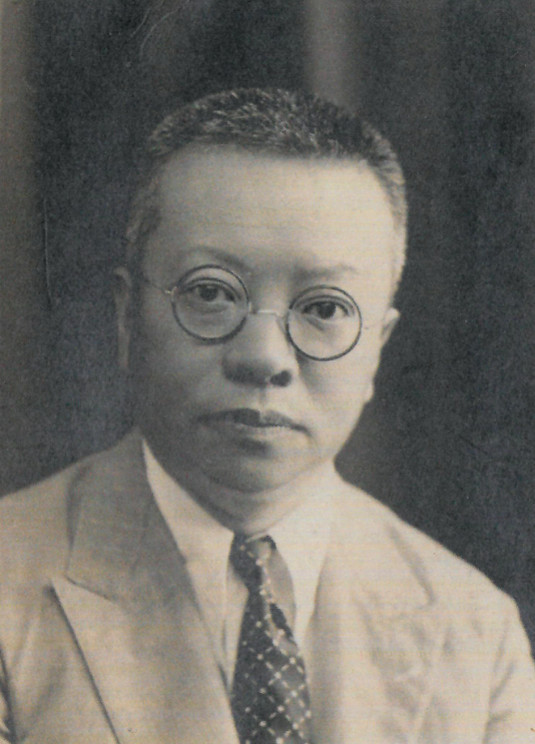

△ 钱玄同(1887—1939年)

钱玄同认为,在打孔家店之前,必须搞清楚两个问题:“一,孔家店有‘老店’和‘冒牌’之分。这两种都应该打;而冒牌的尤其应该大打特打,打得它一败涂地,片甲不留!二,打手却很有问题。简单地说,便是思想行为至少要比冒牌的孔家店里的人们高明一些的才配得做打手。若与他们相等的便不配了。至于孔家店里的老伙计,只配做被打者,绝不配来做打手!”

为什么要打老牌孔家店,理由是:“这位孔老板,却是纪元前六世纪到前五世纪的人,所以他的宝号中的货物,无论在当时是否精致、坚固、美丽、适用,到了现在,早已虫蛀、鼠伤、发霉、脱签了,而且那种野蛮笨拙的古老式样,也断不能适用于现代,这是可以断定的。所以把它调查明白了,拿它来摔破,捣烂,好叫大家不能再去用它,这是极应该的。”也就是说,孔家店无论式样和内容已经远远落后于时代,根本没有继续存在的必要。“至于冒牌的孔家店里的货物,真是光怪陆离,什么都有。例如古文、骈文、八股、试帖、扶乩、求仙、狎优、狎娼……三天三夜也数说不尽”,因此必须狠打。

钱玄同不但反对儒家思想,而且反对所有中国传统思想。他说:“此外则孔家店(无论老店或冒牌)中的思想固然是昏乱的思想,就是什么李家店、庄家店、韩家店、墨家店、陈家店、许家店中的思想,也与孔家店的同样是昏乱思想,或且过之。”

对于胡适称赞吴虞是“打孔家店的老英雄”,钱玄同给予质疑。他有针对性地指出:“那部什么《文录》中‘打孔家店’的话,汗漫支离,极无条理;若与胡适、陈独秀、吴敬恒诸人‘打孔家店’的议论相较,大有天渊之别。”钱玄同认为,吴虞并不是什么打孔家店的英雄,只不过是孔家店的老伙计,“至于孔家店里的老伙计,只配做被打者,绝不配来做打手!”像胡适、顾颉刚那班整理国故者,才配做打孔家店的打手。

钱玄同说:“近来有些人如胡适、顾颉刚之流,他们都在那儿着手调查该店的货物。调查的结果能否完全发见真相,固然不能预测;但我认他们可以做打真正老牌的孔家店的打手,因为他们自己的思想是很清楚的,他们调查货物的方法是很精密的。”周作人曾说钱玄同“在新文化运动中间,主张反孔最为激进,而且到后来没有变更的,莫过于他了”。这种态度和主张,是新文化运动时期矫枉必须过正的典型表现。

胡适对“打孔家店”的表态,由于他特有的地位、立场和影响,传播甚广,同时也带来非议。胡适在其一生的不同阶段,对此都有解释和辩护。1929年,胡适在批评国民党打压思想自由时指出:“新文化运动的一件大事业就是思想的解放。我们当日批评孔孟,弹劾程朱,反对孔教,否认上帝,为的是要打倒一尊的门户,解放中国的思想,提倡怀疑的态度和批评的精神而已。”1932年,胡适在《论六经不够作领袖人才的来源》中回应道:“人才之缺乏不自今日始,孔家店之倒也,也不自今日始也。满清之倒,岂辛亥一役为之?辛亥之役乃摧枯拉朽之业。我们打孔家店,及今回想,真同打死老虎,既不能居功,亦不足言罪也!”

1948年,胡适回答后学提问,再次谈到“孔家店”。他说:“关于‘孔家店’,我向来不主张轻视或武断地抹杀。你看见我的《说儒》篇吗?那是很重视孔子的历史地位的。但那是冯友兰先生们不会了解的。”胡适晚年谈到这桩公案时,特别声明,“并不要打倒孔家店”。他说:“有许多人认为我是反孔非儒的。在许多方面,我对那经过长期发展的儒教的批判是很严厉的。但是就全体来说,我在我的一切著述上,对孔子和早期的‘仲尼之徒’如孟子,都是相当尊崇的。我对十二世纪‘新儒学’(Neo-Confucianism)(‘理学’)的开山宗师的朱熹,也是十分崇敬的。”胡适这一系列表白,足以说明胡适所谓的“打孔家店”并不是彻底摧毁和全盘否定儒家文化。

二

著名启蒙大师梁启超对五四新文化运动中的激烈反传统,一方面表示一定程度的理解,另一方面,又给予批评。他说:“近来有许多新奇偏激的议论,在社会上渐渐有了势力。所以一般人对于儒家哲学,异常怀疑。青年脑筋中,充满了一种反常的思想。如所谓‘专打孔家店’,‘线装书应当抛在茅坑里三千年’等等。此种议论,原来可比得一种剧烈性的药品。无论怎样好的学说,经过若干时代以后,总会变质,搀杂许多凝滞腐败的成分在里头。譬诸人身血管变成硬化,渐渐与健康有妨碍。因此,须有些大黄芒硝一类瞑眩之药泻他一泻。所以那些奇论,我也承认它们有相当的功用。但要知道,药到底是药,不能拿来当饭吃。若因为这种议论新奇可喜,便根本把儒家道术的价值抹杀,那便不是求真求善的态度了。”

梁启超还从历史、时代、儒学属性、儒学价值、儒学与科学五个方面做了简要分析,提醒时人应该客观审视儒学,不要简单否定,一概打倒。他说:“诚然儒家以外,还有其他各家。儒家哲学,不算中国文化全体;但是若把儒家抽去,中国文化,恐怕没有多少东西了。中国民族之所以存在,因为中国文化存在;而中国文化,离不了儒家。如果要专打孔家店,要把线装书抛在茅坑里三千年,除非认过去现在的中国人完全没有受过文化的洗礼。这话我们肯甘心吗?”

梁启超的得意门生张君劢对“打倒孔家店”给予批评。他说:“五四运动以后之‘打倒孔家店’、‘打倒旧礼教’等口号,是消灭自己的志气而长他人威风的做法。须知新旧文化之并存,犹之佛教输入而并不妨碍孔门人伦之说。欧洲有了耶教,何尝能阻止科学技术民主政治之日兴月盛?”

冯友兰从捍卫儒家思想的角度,对五四新文化运动期间“打孔家店”的主张做了批评。他指出:“民初人要打倒孔家店,打倒‘吃人底礼教’,对于孝特别攻击。有人将‘万恶淫为首’改为万恶孝为首。他们以为,孔家店的人,大概都是特别愚昧底。他们不知道,人是社会的分子,而只将人作为家的分子。孔家店的人又大概都是特别残酷,不讲人道底。他们随意定出了许多规矩,叫人照行,以至许多人为这些规矩牺牲。此即所谓‘吃人底礼教’。当成一种社会现象看,民初人这种见解,是中国社会转变在某一阶段内,所应有底现象。但若当成一种思想看,民初人此种见解,是极错误底。”“民初人自以为是了不得底聪明,但他们的自以为了不得底聪明,实在是他们的了不得底愚昧。”冯友兰认为,民初人的错误是:“他们不知,人若只有某种生产工具,人只能用某种生产方法;用某种生产方法,只能有某种社会制度;有某种社会制度,只能有某种道德。在以家为本位底社会中,孝当然是一切道德的中心及根本。”

以南京高师—东南大学为主体的“学衡派”,对在新文化运动中提出的“打孔家店”主张给予了激烈回应。他们认为,这种对儒学和孔子的态度,是对中国传统文化的肆意攻击和诽谤。学衡派主将吴宓专门撰写文章,回击新文化派,阐明孔子的价值和孔教的精义。他说:“自新潮澎湃,孔子乃为人攻击之目标,学者以专打孔家店为号召,侮之曰孔老二,用其轻薄尖刻之笔,备致底讥。盲从之少年,习焉不察,遂共以孔子为迂腐陈旧之偶像,礼教流毒之罪人,以谩孔为当然,视尊圣如诳病。”

学衡派的另一个代表人物柳诒徵也有回应,他认为无论是打倒孔家店还是以孔教号召天下,都是对孔子和儒学的曲解。他说:“近年有所谓专打孔家店呵斥孔老头子者,固无损于孔子毫末,实则自曝其陋劣。然若康有为陈某某等,以孔教号召天下,其庸妄亦与反对孔子者等。真知孔子之学者,必不以最浅陋之宗教方式,欺己欺人,且以诬蔑孔子也。”柳诒徵认为,孔子是中国文化中心的地位决不能动摇。他说:“孔子者,中国文化之中心也。无孔子则无中国文化。自孔子以前数千年之文化,赖孔子而传;自孔子以后数千年之文化,赖孔子而开。”又进一步提升了孔子的地位。

因此,在新文化运动期间,形成了以北京大学为中心的打孔家店与以南京高师-东南大学为中心的护孔家店的南北对峙。对此,南高学人津津乐道。比如,时任中央大学教授的郭斌龢说:“当举世狂呼打倒孔家店,打倒中国旧文化之日,南高诸人独奋起伸吭与之辨难。曰中国文化决不可打倒,孔子为中国文化之中心,决不可打倒。风雨如晦,鸡鸣不已,南高师生,足以当之。”后来有人在此说的基础上继续发挥说:“犹忆民国八九年间,当举世狂呼打倒孔家店,打倒中国旧文化之日,本校学衡诸撰者,独奋起与之辩难曰,中国旧文化决不可打倒。孔子为中国文化之中心,决不能打倒。殆其后新说演变而为更荒谬之主张,其不忍数千年之文化,听其沦丧者。又一反其所为,乃大声疾呼:宏扬固有道德,建立本位文化,排斥浪漫思想者。”

△郭斌龢(1900—1987年)

1931年11月2日,也就是“九·一八事变”发生不久,郭斌龢在《大公报》文学副刊发表《新孔学运动》,认为孔学是中国国魂,积极倡导孔学立国,挽救民族文化危机。其具体内容是:第一,发扬光大孔学中具有永久与普遍性的部分,如忠恕之道、个人节操的养成等等。第二,应保存有道德意志的天之观念。第三,应积极实行知、仁、勇三达德,提倡儒侠合一、文人带兵的风气。第四,应使孔学想象化、具体化,使得产生新孔学的戏剧、图画、音乐、雕刻等艺术。郭斌龢的主张,得到其南高同仁的响应。但总体而言,其产生的影响并不是很大,主要局限在固有的圈子。

贺麟在《儒家思想的新开展》一文中,比较系统地阐述了他对五四新文化运动批孔的观点。他说:“五四时代的新文化运动,可以说是促进儒家思想新发展的一个大转机。表面上,新文化运动是一个打倒孔家店、推翻儒家思想的大运动。但实际上,其促进儒家思想新发展的功绩与重要性,乃远远超过前一时期曾国藩、张之洞等人对儒家思想的提倡。”

贺麟进而指出:“新文化运动的最大贡献在于破坏和扫除儒家的僵化部分的躯壳的形式末节,及束缚个性的传统腐化部分。它并没有打倒孔孟的真精神、真意思、真学术,反而因其洗刷扫除的工夫,使得孔孟程朱的真面目更是显露出来。”

贺麟对胡适的批评儒学也予以积极评价。他说:“新文化运动的领袖人物,以打倒孔家店相号召的胡适先生,他打倒孔家店的战略,据他英文本《先秦名学史》的宣言,约有两要点:第一,解除传统道德的束缚;第二,提倡一切非儒家的思想,亦即提倡诸子之学。但推翻传统的旧道德,实为建设新儒家的新道德做预备工夫,提倡诸子哲学,正是改造儒家哲学的先驱。用诸子来发挥孔孟,发挥孔孟以吸取诸子的长处,因而形成新的儒家思想。假如儒家思想经不起诸子百家的攻击、竞争、比赛,那也就不成其为儒家思想了。愈反对儒家思想,儒家思想愈是大放光明。”

贺麟认为,代表中国文化主流的儒学遭到系统批评是在新文化运动中,但儒学自身的危机却很早就出现了。他说:“中国近百年的危机,根本上是一个文化的危机。文化上有失调整,就不能应付新的文化局势。中国近代政治军事上的国耻,也许可以说是起于鸦片战争,中国学术文化上的国耻,却早在鸦片战争之前。儒家思想之正式被中国青年们猛烈地反对,虽说是起于新文化运动,但儒家思想的消沉、僵化、无生气,失掉孔孟的真精神和应付新文化需要的无能,却早腐蚀在五四运动以前。儒家思想在中国文化生活上失掉了自主权,丧失了新生命,才是中华民族的最大危机。”

三

1936年9月,时任中国共产党北方局宣传部长的陈伯达在《读书生活》第4卷第9期上发表了《哲学的国防动员——〈新哲学者的自己批判和关于新启蒙运动的建议〉》一文,率先倡议开展新启蒙运动。随后,艾思奇、张申府、何干之、胡绳等人起来响应,形成了一场新启蒙运动,主题是继承五四,超越五四。主要是提倡民主与科学,完成五四的未竟之业。“基本纲领,就是:继续并扩大戊戌、辛亥和五四的启蒙运动,反对异民族的奴役,反对礼教,反对独断,反对盲从,破除迷信,唤起广大人民之抗敌和民主的觉醒。”

其中涉及对孔子及儒学的态度,“打倒孔家店”作为五四运动的精神被人为强化。陈伯达对此发表了一系列言论,反复强调。他说:“五四时代一批思想界的人物:如‘打倒孔家店’,‘反对玄学鬼’,在考古学上推翻传统历史的这一切老战士,我们都应该重新考虑和他们进行合作。”又说:“接受五四时代‘打倒孔家店’的号召,继续对于中国旧传统思想,旧宗教,作全面的有系统的批判。”陈伯达指出:“以《新青年》为首的五四新文化运动,这是中国第一次以群众的姿态,向‘中古的’传统思想和外来的文化,公开宣告了反叛。‘打倒孔家店’,‘德谟克拉西和赛因斯’,‘提倡白话文’——这是当时新文化运动的中心口号。”

在这里,陈伯达把“打倒孔家店”视为五四新文化运动的主要精神,并将其列在首位,绝不是信笔一挥,而是有深刻含义的。陈伯达说:“我们的新启蒙运动,是当前文化上的救亡运动,也即是继续戊戌以来启蒙运动的事业。我们的新启蒙运动是五四以来更广阔,而又更深入的第二次新文化运动。五四时代的口号,如‘打倒孔家店’,‘德赛二先生’的口号,仍为我们的新启蒙运动所接受,而同时需要新酒装进旧瓶,特别是要多面地具体地和目前的一般救亡运动相联结。这些口号的接受,也就是我们和五四时代的人物合作的要点。”

陈伯达在回应学者质疑时说:“在我所有的文章中,关于这点(指文化运动的派别——引者注),我实在采取了审慎的态度。比如关于孔子的问题,我算是强调地指出了孔教的奴役作用,但还是留了与崇信孔子者合作的余地。艾思奇先生在一些文章中关于‘孔家店’的态度,我认为是完全正确的。五四时代‘打倒孔家店’的口号,在目前应由反独断反礼教反复古的口号表现出来。”

新启蒙运动的另一个代表人物张申府对五四新文化运动中的两个口号予以质疑,并响亮提出了他对孔子和儒学的主张:“打倒孔家店”,“救出孔夫子”。张申府说:“今日的新启蒙运动,显然是对历来的一些启蒙运动而言。对于以前的一些启蒙运动,也显然有所不同。比如,就拿五四时代的启蒙运动来看,那时有两个颇似新颖的口号,是‘打倒孔家店’,‘德赛二先生’。我认为这两个口号不但不够,亦且不妥。多年的打倒孔家店,也许孔子已经打倒了,但是孔家店的恶流却仍然保留着,漫延着。至于科学与民主,本都是客观的东西,而那时的文人滥调,却把它人格化起来,称什么先生,真无当于道理。至少就我个人而论,我以为对这两口号至少都应下一转语。就是:‘打倒孔家店’,‘救出孔夫子’;‘科学与民主’,‘第一要自主’。”

△ 张申府(1893—1986年)

张申府强调指出:“五四时代的启蒙运动,实在不够深入,不够广泛,不够批判。在深入上,在广泛上,在批判上,今日的新启蒙运动都需要多进几步。”1940年到1942年,张申府又对他的观点做了重申:“‘线装书扔在茅厕里’。羊皮典束之高阁上。人人师心凭臆,各簧鼓其所好。天下从此,四无猖狂。”“狂妄者说,‘打倒孔家店。’孔家本无店,要打倒那里?我尝救正说,‘救出孔夫子。’仲尼本自在,救也用不着。”这时张申府的思想又变化了,认为孔子根本没有必要救,言下之意是孔子思想本身不朽。

四

通过上述对历史文献的初步梳理,我们不难发现,“打倒孔家店”确实是从“打孔家店”衍化而来,而且是以讹传讹。比如,陈伯达1937年发表的《论五四新文化运动》一文中,不知是有意还是无意地将胡适评价吴虞的话语加以错误引用,将“打孔家店”演绎为“打倒孔家店”。陈伯达说:“吴虞——这位曾被胡适称为‘四川省双手打倒孔家店的老英雄’,却是最无忌惮地,最勇敢地戳穿了孔教多方面所掩藏的历史污秽。”

另一个马克思主义历史学家何干之也同样错误引用。他说:“吴虞,胡适之先生叫他做‘四川省双手打倒孔家店的老英雄’。他的文笔很质朴,思想很谨严,意志很坚强。他以渊博的知识,严肃的理知,平淡的笔法,来描出儒教的虚伪,揭破旧思想的遗毒。”两个人在其引用中,都明显引错了两个地方:一是将“只手”错引为“双手”;一是将“打孔家店”错引为“打倒孔家店”。范文澜也有类似提法:“五四运动‘名将’之一的吴虞先生,曾被称为‘打倒孔家店的老英雄’。”

对此,当代学者王东有一段评论。他说:“细致分析起来,从胡适的原来提法,到陈伯达的后来概括,至少发生了五点微妙变化:一是从一句幽默戏言,变成了理论口号;二是从胡适对吴虞的介绍,变成了胡适本人的主张;三是从五四后期的个别提法,变成五四时代的主要口号;四是从胡适个人的一个说法,变成了整个五四运动的理论纲领;五是从‘打孔家店’,变成了‘打倒孔家店’”。陈伯达等人将“打孔家店”衍化为“打倒孔家店”,目的是其对中国传统儒学进行系统而彻底地批判有合法思想来源,某种意义上带有中国共产党的思想文化价值认同。如果仅仅把这一变化归结于陈伯达的个人思想或个体认知,既不客观,而且显失公平。

另外,王东认为:“‘只手打孔家店’这个提法,经过30、40年代陈伯达等人加工改造,变成了‘打倒孔家店’的提法,并开始被曲解夸大为五四新文化运动的纲领性口号。”这个论断也只说明了问题的一个方面。其实,按照严格的时间概念,就目前所看到的资料,最早提出或者说把“打孔家店”衍化为“打倒孔家店”的,并不是陈伯达,而是郭斌龢。他在1935年9月发表的一篇文章中提出了“打倒孔家店”这一说法,而且予以随意夸大。

这里需要注意的是,郭斌龢提出“打倒孔家店”概念,并不是他及南高学派的文化主张,而是将其发明权冠之于五四新文化派。以北京大学为核心的新文化派是主张“打孔家店”的,而以东南大学为核心的学衡派是注重护孔家店的,两派旗帜鲜明,明显对立。在当时那个特定时代,“打倒孔家店”不得人心。南高学人将五四新文化运动视之为“打倒孔家店”的重镇,目的显然是树立一个反击的靶子,借以孤立或矮化五四新文化运动,同时提升他们在文化界、思想界的地位和影响。

对于孔家店是“打”还是“打倒”,长期以来大多数学者没有注意到二者的差别和异同,混用者居多,而且不少人认为两个意思完全相同,没有差别。但是,也有一些学者发现并注意到这一问题。

比如,王东教授从文字字义上做了比较分析,指出:“‘打’在这里主要是进攻、挑战之意,而‘打倒’则是彻底推翻、完全否定之意,二者之间虽是一字之差,却有质与量上的微妙差异,程度上大为不同,不可混淆。”宋仲福、赵吉惠教授从内容上做了分析,指出:“‘打倒孔家店’就是胡适文‘打孔家店’一词衍讹而来。但是,一字之差,却反映出对五四新文化运动批孔精神的两种不同的理解和概括。‘打孔家店’即是批评儒学;‘打倒孔家店’却是全面否定儒学。……‘打倒孔家店’这个口号,不是五四新文化运动本身的产物,而是由于历史的误会,后人给新文化运动的附加物。而这个附加物又不能恰如其分地反映这个运动的主要精神,还大大歪曲了它的精神”。耿云志指出:“人们往往抓住一两句口号,一两句概括的话,就望文生义,把胡适说的‘打孔家店’,说成是‘打倒孔家店’,更进一步把‘打倒孔家店’说成是‘打倒孔子’、‘打倒孔学’。其实‘打孔家店’与‘打倒孔家店’,意味已有不同,而‘打倒孔家店’与‘打倒孔子’、‘打倒孔学’就更不能同日而语了。”这种解读,已经明晰了二者本质的不同。

另外,还有一个“孔老二”的问题。所谓“孔老二”,即对孔子的贬称。冯友兰说:“新文化运动对于孔丘和儒家思想完全否定,称孔丘为‘孔老二’,儒家为‘孔家店’。当时流行的口号是‘打倒孔老二’,‘打倒孔家店’。”早在1927年,吴宓已经提到,新文化运动称孔子为“孔老二”。对此,吴宓深表不满,他认为,时人称孔子为“孔老二”,有侮辱不敬之意,当然也属大逆不道。

冯友兰所说与事实不符。就我所看到的材料,五四新文化运动时期,大多数学人对孔子还是尊敬的,基本都称其为孔子,如陈独秀、李大钊、胡适,即使反传统特别激烈的钱玄同,也没有在称呼上贬低孔子本人。对孔子名称不大尊敬的,只有吴稚晖、鲁迅、吴虞等少数人,如吴稚晖称孔子为“死鬼”、“枯骨”,但也是与先秦诸子并列的,并不特意针对孔子。鲁迅、吴虞称孔子为“孔二先生”,暗含讥讽,却也基本符合事实,因为孔子在家排行老二,老大名孟皮,字伯尼。至于什么“孔老二”甚至“打倒孔老二”的提法,纯粹是后人强加的,和历史事实相去甚远。

“打孔家店”衍化为“打倒孔家店”,基本上反映了中国近代学人对中国文化的三种态度:五四新文化运动的倡导者主张对中国文化中的劣根性及其与现代民主政治和社会生活不适应的部分做深入批判,同时继承其合理精华;五四新文化运动的继承者认为其批评中国文化力度不够,要对中国维护传统做彻底清算,甚至根本否定;五四新文化运动的对立面认为其批评孔子及儒学是对中国文化的大不敬,将其视为对中国文化传统的叛逆。

第一种态度是比较平和的,主张在批评的基础上对中国文化做一系统整理,同时合理吸收和借鉴外来文化,试图使中外文化结合和相互容纳,进而创建新文化;第二种态度是比较激进的,主张全盘否定中国文化,试图以外来文化取而代之,几乎与当时的“全盘西化”不谋而合,表现为偏执与非理性;第三种态度以中国文化的卫道者自居,在新文化成为时代思潮时,继续固守和坚持固有价值和思想理念,多少有点不识时务。

总之情况比较复杂。但有一点需要强调的是,对孔家店是“打”还是“打倒”,明显反映了中国近代不同的价值取向和思想理路,同时也导致了迥然不同的后果与结局。(节选自《中国人民大学学报》2011年第2期)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|