林木:为日伪文化服务的《流民图》是怎样变成抗日爱国经典的

前记

本文或许要成为当代中国美术史上一篇涉及二十世纪最让人关注作品之一《流民图》,而在发表上又一波三折极具戏剧性的文章。在《中国书画报》以连续五个月十数篇文章对抗战时期蒋兆和《流民图》的政治性质进行尖锐的针锋相对的辩论之后,在《流民图》因笔者对其抗战时期尴尬失节背景的揭露而被取消参加二〇一五年国家庆祝抗战胜利暨反法西斯战争胜利七十周年美术展览之后,北京著名美术杂志《中国××》向笔者发出邀请,希望从历史方法论的角度对辩论中对《流民图》两种截然不同的对立结论的研究作再研究,即同一史实何以会有严重对立的两种结论。他们将在二〇一六年第一期刊登包括本文在内的数篇这方面的论文。该杂志这种精彩的建议引发了作者在结束了《中国书画报》关于《流民图》性质辩论之后再研究的兴趣,在他们规定的时间内完成了一万馀字的论文。正值交稿之时,该刊责任编辑发来紧急通知短信,告知该刊负责人迫于压力,不得不取消刊登计划,并向我表示深深的歉意。我深知北京的朋友在此问题上可能遭遇的巨大压力,表示理解与同情。在得知本文内容及发表现状的情况下,北京另一著名美术刊物《中国××报》亦主动向笔者索要本文,且立即安排在二〇一六年一月初在该刊发表。笔者为此还对本文作了材料和文字上约四分之一工作量的再补充。到此时,笔者对本文的修改和增删已不下十五次之多。不期在排版付印之前一刻,本文又被撒下!原因当为“你懂的”……

当本文的发表一再受挫,而被迫在网上直接发布,两天多的点击量迅速超过一万时,又突然接到通知,北京朝阳群众蒋姓先生(举报人地址真的标明北京朝阳区)举报:“该文公然污蔑文化部党组织一九七九年对蒋兆和所做的政治结论。造谣说直到一九七九年十月六日对上述‘结论’作最后认定的行政机构给出的认定仍然是‘不同意加“无政治问题”,要实事求是’。”该举报说:“一九七九年十月六日的结论不存在。文化部给蒋兆和家属并抄送统战部的结论只有一份。”尽管本文从未提及文化部字样,但对一九七九年十月六日中央美院纪要与最后认定的行政机构的批文有混淆,因为央美小组关于蒋兆和历史问题“复查结论”形成后,又有两次针对蒋兆和历史问题“复查结论”的讨论纪要。三次相关性质认定加上上级机构认定一共四次,表述上的确有不清晰不准确。因此同意撤下此文。故此文的发表到此真可谓实实在在的“一波三折”!现在的文本即改动过的文本。事实上,一九七九年十一月九日上级的批文内容极简短,即简单同意复查结论(其中有复查结论之附文,详正文),而一九七九年十月六日央美领导小组“不同意加‘无政治问题’,要实事求是”的纪要精神,事实上已包含在上报的“复查结论”之中。因此被朝阳群众举报的文章此处陈述的确不准确但并无“造谣”之定性原则错误。为严谨起见,文中除引证批文原文外,再增加与“复查结论”相关的一九八〇年二月十一日第三次纪要内容。这次文本为正式文本。但让我十分欣慰的是,对本文最关心、审读也最严苛的朝阳蒋先生对本文中揭示的蒋兆和抗战期间严重丧失民族气节的大量史实,均不置可否,也没有反驳为“公然污蔑”。此又有两解:一是有实事求是态度,面对本文大量考证不能不承认蒋兆和的确有如此大量的变节史实;一是可能承认这些史实,但不认为属失节性质。但如是后者,也不该沉默,而应当“举报”本文“公然污蔑”才是。但笔者考证如此翔实,蒋兆和抗战后直至解放初即因失节丑行,数年未被徐悲鸿(徐、蒋尚且是多年朋友)正式聘用。况且史实性质已如此清楚明白,相信读者诸君亦自有判断。对相关机构当年轻信央美领导小组未经调查研究而作结论的认可,不仅经过严谨考证的今天的笔者要批评,当时就有央美多位委员不满意,且有档案可查,这又何来“公然污蔑”呢?更具讽刺意味,且让朝阳群众包括L先生们沮丧的则是,二〇一五年国家庆祝抗战胜利暨反法西斯战争胜利七十周年美术展览,取消本已预定参展的《流民图》的展览资格,这当然是官方机构的决定。如果不是该机构认同蒋兆和严重丧失民族气节,《流民图》也不再具备“现实主义的爱国主义”性质,会在这么神圣庄严的国家性质的重大活动中取消这幅一度被誉为抗战首席经典作品的参展资格吗?三十六年后官方的这一严正决定,当然是对一九七九年错误结论的修正!这不算“公然污蔑”吧?

应当说,本文对一度被誉为二十世纪抗战美术首席经典的《流民图》的性质研究是不多的几篇拨乱反正的文章之一,对纠正大半个世纪以来关于《流民图》的错误定性当有重要作用。但也因为如此,本文的发表,才会严重触及《流民图》背后复杂的主要集中于北京的社会背景关系。本文在北京发表一波三折即因于此。但此值当今开放的现代社会和开明的时代,尤其是当今先进而发达的信息社会中,要想打压和封锁信息是几乎不可能的事,况且本文仅仅一篇学术论文而已。亦如本文结束时所说:学术为天下之公器。历史研究不是某些个人的专利。对于历史,你不愿说,不等于人家也不说;昨天不说,不等于今天不说明天也没人说。对学术言论的打压和封锁必将无济于事!

蒋兆和《流民图》研究也许是二十世纪美术史研究中最蹊跷奇特的一段公案。

如果你是80~90岁的中央美院的教职工,或者这岁数的老北京文化人,你肯定知道蒋兆和及其《流民图》在抗日战争时期服务日伪的尴尬事。如果你是这岁数之下的人,就不一定知道了。如果是年轻人,又没看过笔者在十五年前,即二〇〇〇年一月广西美术出版社出版的专著《二十世纪中国画研究》一书《蒋兆和》一节披露过的这段往事,那你肯定就不知道了。因为大半个世纪以来,这段往事老人们都不说,中年以下的又都不知道,而近四十年来,这段与日伪勾结服务汉奸文化的往事更被美术史家的“研究”美化成为“爱国主义的现实主义”光辉历史,亦即明明白白的“黑”一经漂白,就变成了耀眼灿然之亮“白”了。这玩魔术般的史学“研究”是怎么神奇般地进行的呢?

一、蒋兆和及《流民图》创作在抗战时期服务日伪严重丧失民族气节之史实

我们先看具原始资料性质的关于抗战时期蒋兆和及其《流民图》创作史实:

蒋兆和一九四〇年参加“教授观光团”赴日观光,回国后在日伪中央电台讲话,称赞日本的文化。

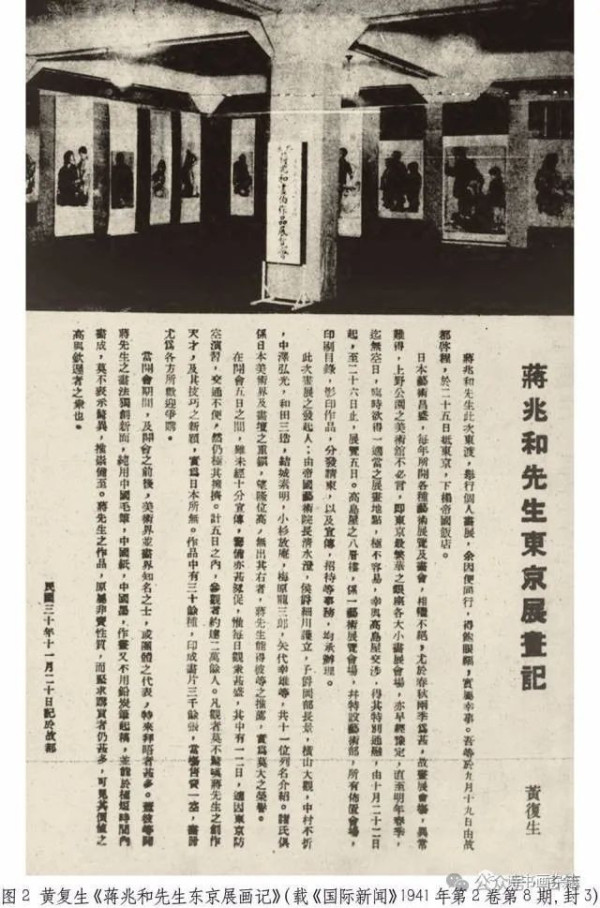

蒋兆和一九四一年十月二十一至二十六日,“经日本艺坛名宿帝国艺术院院长澄水澄、侯爵细川获利、子爵冈部长景、帝国艺术院会员横山大观、结成素明、中村不折、中泽弘光、和田三造、小杉放庵、梅原龙三郎及美术研究所畏矢代辛雄等为之发起,举行此展”。“前驻华北最高指挥官多田骏氏于第一天亦到场参观,并将其旧日收藏蒋氏作品《骑竹马》及多田骏氏画像,临时参加陈列,以襄盛举”。该展在东京著名画廊高岛屋举办。多田骏,前侵华日本军最高指挥官(冈村宁次前任,“百团大战”时期侵华日军最高指挥官,战败后,被东京国际法庭定为甲级战犯)。办展期间,日本政府还派一日本美女相随蒋氏身边,以示日人对蒋之厚爱。(图1)时有日人壄谷温氏参观时赋诗一首:“蜗角休争触与蛮,善□谁敢济时艰。知君画里有深意,不写寻常水与山。”“其对蒋氏作品真价可谓一语道破。一时全国报纸争相颂扬,风靡日本艺坛。”“连日来各界酬酢极繁,日本朝野名流倩其画像者甚多。”此诗乃以庄子寓言之蜗角之争比喻对中日战争之超越无谓态度,此亦日人看出的蒋氏“深意”。这与后面我们要看到的日伪“反战”、“和平”倾向密切相关。蒋兆和东京办展的政治性质于此可见。其办展之盛况又有记载,该展的“发起人”“诸氏俱系日本美术界及画坛重镇,望隆位高,无出其右者”。五日之内,参观者有二万人之多,所印画片画册数千均售卖一空。(图2)当然,值得特别指出的是,蒋兆和作“对中日文化交流有莫大裨益”(蒋兆和语)的赴日“观光”和东京办展的前后,正是长沙会战,日军对晋察翼边区作围剿并实行惨绝人寰的“三光”政策之时。

一九四二年,蒋兆和应大汉奸殷同(图3)的邀请,并接受其两万元赞助,以后又接受川岛芳子弟、妹金鼎志金默玉数千元赞助,前后约三万元,用一年多时间完成《流民图》。

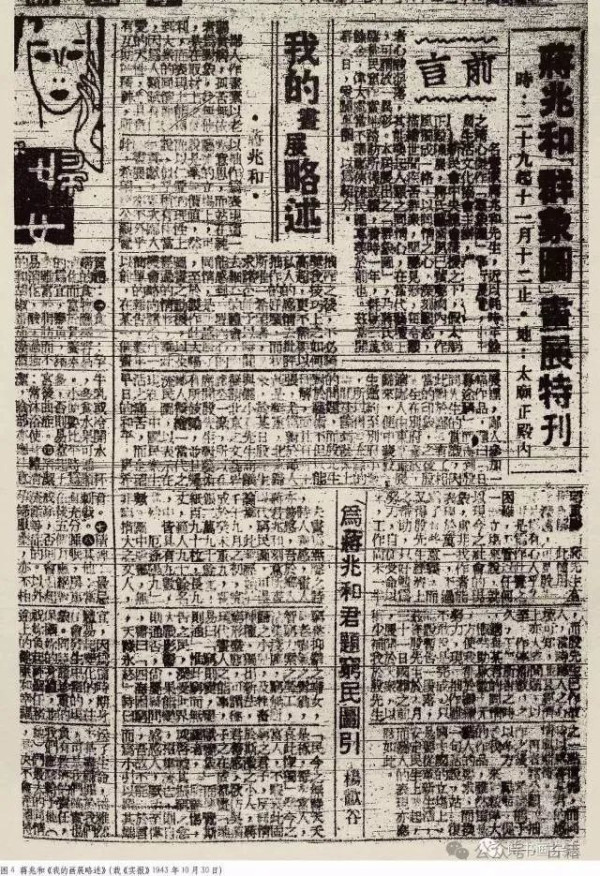

一九四三年十月二十九日至十月三十一日,蒋兆和在北京太庙展出《流民图》。主办者为汉奸组织中国生活文化协会,华北政委会情报局、新民会中央总会后援。蒋兆和于一九四三年十月三十日在《实报》“学生新闻”版发表亲自撰写的文章《我的画展略述》。该文详细记叙了《流民图》创作的始末,即殷同何以要请蒋兆和画《流民图》,殷同为此给与蒋兆和创作经费的赞助,画《流民图》的目的,是为了“表示在现在之中国民众生活之痛苦,而企望早日的和平,更希望重庆的蒋先生有所理解”。请注意,蒋兆和亲自撰写的该文及其当时发表在北平著名媒体《实报》上的这一史料,是解开蒋兆和抗日战争在沦陷区的表现,及其创作《流民图》的动机、目的,决定《流民图》性质的最最重要的历史证据。(图4)展览三天之后,“兹因场内光线不调,继续展览,似不相宜。闻自本日起暂行停止云”。《流民图》三天后的被停展,后来被当成《流民图》“抗日”最雄辩的证据,甚至还被附会成作品被没收或永不准再展等说法。

但事隔大半年后,一九四四年八月四日至十日,这幅被今人说成“抗日”且永不准再展的《流民图》又去上海展出,而且展出规格更高。“此次展览得到陈代主席,梁院长、宇佐美公使、船津辰一郎、清水董三、尾板舆市等赞助”。(图5)陈代主席即汪伪汉奸政府代主席、二号人物陈公博(那时汪精卫因患病赴东京治疗后于一九四四年十一月十日死于名古屋,陈公博代主席在当时即为伪政府一号人物,抗战胜利作为汉奸头子被处决),梁院长即伪政府行政院长梁鸿志,日本驻上海公使宇佐美,即前日本军事化组织华北交通公司总裁,安排蒋兆和赴日办展的人。

上述史料证明了,蒋兆和作为一个画家,所接受的都是日伪最高规格的待遇,从华北占领军最高司令,到帝国画院院长邀请,住日本东京帝国饭店,在日伪中央电台讲话,北平办展由北平最著名的汉奸组织主办,上海办展又接受陈代主席、梁院长、日本公使赞助参加……可见蒋兆和在日伪时期绝对是个大红大紫的风云人物。

因为蒋兆和在日伪时期大红大紫,俨然文艺明星,所以当时北平地区的报纸如《实报》、《军报》、《国际新闻》、《立言画刊》、《新民报半月刊》等众多媒体随时跟踪,去上海活动,《申报》亦多报道。这些报纸经常追踪蒋兆和的行踪,发表他的作品。蒋兆和为汉奸们如殷同作画像,为邢台剿匪司令高德林画像,为日本女人画像,他的“成功艺术家”的优哉游哉吃喝嫖赌的“好”日子,他划船,他有无女友,他结婚,报上都有报道。因此,研究抗战时期真实的蒋兆和要收集史料其实不太困难。蒋兆和在日伪统治下民族大义的严重失节表现在这些史料中亦清楚明白。当然,由于蒋兆和不是汪伪政府的公务员,如文艺家周作人因担任了“华北政务委员会委员兼教育总署督办”而以汉奸论处,在日伪处捞了大量好处但没担任公职的蒋兆和只能算失节不能算汉奸。但失节行为之严重,已足以让蒋兆和之好友一九四六年接管北平艺专的徐悲鸿校长拒聘其担任该校教授(详后)。

从上述史实来看,蒋兆和在抗战时期与日伪高官交往,活跃于北平乃至东京画坛,与日亲善,为“大东亚共荣”作文化上沟通的严重失节行为已是十分突出,但何以经过一些专家的研究,这些卖身求荣的丑事居然可以陡然转化为“爱国主义”的行为,受日伪汉奸指使赞助、为其汉奸文化服务而创作的《流民图》也华丽转身摇身一变为“爱国主义的现实主义作品”登上中国人民抗日战争首席经典作品,在抗战五十周年、六十周年的纪念展上,都力压那些来自真正抗战前线抗战后方的抗战艺术而荣登榜首!这就成了中国现代美术史,尤其是抗战美术史上一种不仅滑稽而且让人愤慨的怪诞现象:受当年侵略中国的日本侵略者和卖国汉奸们赞助、支持、热捧的同一幅作品,转身一变又成为反对日本侵略的抗日美术之伟大经典!什么专家有这等翻手为云覆手为雨指鹿为马的权势与能力?——这玩笑开得实在太大太大!这种美术史家真要算人人拍砖的“砖家”!

这是一桩蹊跷奇特的史学公案,这又是一步步完成的天方夜谈!

二、《流民图》在遮蔽历史的自叙中开始呈现爱国、和平、人道的进步倾向

第一步是由蒋兆和自己来实行的。

蒋兆和在沦陷区数年间与日伪高官周旋,政治上已十分圆熟。日本投降后,作为北平故都文艺界最著名的失节者之一,蒋兆和的心情应该是复杂的,而紧张担心的心理应有相当比重。马上改弦更张的蒋兆和在一九四五年《生活》第一期上用他不太擅长的花鸟画,发了一张《胜利的呼声》,以公鸡之鸣象征胜利之声。接着又在一九四六年二月为其《流民图》的创作目的重新定调。蒋兆和一九四六年在《上海图画新闻》第十期上,以《后流民图作者自序于胜利之日》为文,为《流民图》创作史实作掩盖。(图6)文章欢呼抗战胜利:“抗战八载,天地重光,正义之神,终突破了帝国主义者之武力侵略,炎黄世胄,得庆昭苏,鲁甸河山,依然如故,国人欢欣鼓舞之情,是殆不可言语也。……然回忆芦沟桥事变之起,以迄今兹……其身受之惨戚情形,虽人间地狱,不足以喻其万一也。兆和疾首痛心,窃不自量,思欲以素楮百幅,秃管一枝,为我难胞描其境象,远师郑侠遗笔,而作后流民图。……且彼时敌人暴虐有加无已,鄙意此图若出,或引其人类哀矜之一念,而使吾国民获多少之补救,故大发大愿,大悯大悲,人与同情,多得助力,乃于卅二年绘成此图,高八尺,长九丈,友好见之,赞扬怂恿于太庙展览,不意竟被日方军宪禁止,认为刺激过甚,恐引起厌战之思想,不得已卷而藏之箧衍,此拙作前后经过之事实也。……览斯图者,或将有感于战争之恐怖,而更有促进世界永久之和平焉。”

请注意蒋兆和这篇至今被忽视的重要文章。如果蒋兆和一九四三年那篇《我的画展略述》已真实地叙述了《流民图》创作的史实,此图创作的源起、目的、过程,及为纪念殷同逝世一周年而办展的目的,加上同版那一大批主办与后援的汉奸组织,《流民图》创作办展的史实已十分清晰。再加上一九四四年由陈公博代主席、梁鸿志行政院长、宇佐美日本公使亲临赞助的《流民图》上海展,可以说,蒋兆和《流民图》的绘制与展出中的性质本已十分清楚。以此再读蒋兆和一九四六年的《后流民图作者自序于胜利之日》一文中由本人再叙的“此拙作前后经过之事实”,我们可以清楚地看到,蒋兆和掩盖了下述重要的史实:

第一,由大汉奸殷同提议赞助作画的源起变成了蒋兆和自己的“鄙意此图若出,或引其人类哀矜之一念,而使吾国民获多少之补救,故大发大愿,大悯大悲”的源起。

第二,为日伪时期“和平建国”服务的“企望早日的和平,更希望重庆的蒋先生有所理解”的目的,变成了“促进世界永久之和平”的人类崇高愿望。

第三,全由著名汉奸及其组织乃至陈公博、梁鸿志一类超级汉奸及宇佐美一类日本侵略者支持赞助的《流民图》创作及展览,变成了朦胧模糊的“友好见之,赞扬怂恿”的展出。

第四,展出三天后方以光线不好释其原因的温和停展,被说成是因“军宪禁止”“藏之箧衍”,以后蒋兆和再把故事演绎成“展出仅一日即被日宪兵禁止,后来此图被有关方面的汉奸没收”。蒋兆和的研究者为强调禁展气氛,还再编出展出半日就被禁等种种感人细节。这一条后来成为《流民图》“抗日爱国”的最重要根据,而一年后又以更高规格在上海再展之史实被彻底隐藏。

第五,此文完成了蒋兆和与日伪关系的完全切割,使自己成为一个悲天悯人的爱国者,也为日后《流民图》成为“现实主义的爱国主义的作品”打下了基础。

但是,值得特别指出的是,尽管蒋兆和对自己的失节行为作了这么多的掩饰,但作为北平文艺界尽人皆知最著名的失节者之一,抗战刚过的此种遮掩是完全无济于事的。尽管老朋友徐悲鸿一九四六年接管北平艺专,但因失节者不得聘用的原则,费尽心机遮掩失节行为的蒋兆和仍然失业了,后虽经徐、蒋间朋友撮合方谋个兼职工作,但直到一九四九年均未能正式入职。此事可为蒋兆和抗战期间严重失节的有力旁证。——其实,七十多年后笔者在本文中千方百计想说明的,本也就是抗战期间及一九四六年后徐悲鸿及北平文艺界中人都清楚知道,而后被遮蔽得严严实实的蒋兆和及其《流民图》失节的明白史实。

但遗憾的是,蒋兆和当年编出的这些没骗得过徐悲鸿们的故事,却骗过了数十年后的今人。这以后,蒋兆和在向单位相关部门关于《流民图》创作的多次“申诉”中,也仍然一直在掩盖事情的真相。例如,一改当年在《我的画展略述》中殷同指示其画《流民图》之真相:“席间殷先生对艺术有所鼓励,并且嘱鄙人拟绘一当代之流民图,以表示在现在之中国民众生活之痛苦,而企望早日的和平,更希望重庆的蒋先生有所理解。”而改口为我向殷同“说明我拟画一幅大画表现民间疾苦如‘流民图’,他就给我一笔经费(约合现在钱将近千元)……殷同此时忽病死,故我的画稿他并未见过。他生前也并未示意如何画此图”,“我画此画的中心意思是寓意这一民族的灾难是谁给予我们的,此图长约九丈表现各阶层人民在日本帝国主义的入侵之下流离失所……此图可以批判,但绝不是为反共而画。(殷同能给我一笔钱是有为他画像报酬的意思)”,“我于一九四三年秋画成‘流民图’在太庙大殿展出,展出仅一日即被日宪兵禁止,后来此图被有关方面的汉奸没收”。“这幅作品不仅仅是我在旧社会时期的代表作,而且它是日本帝国主义铁蹄下灾难深重的中国沦陷区人民真实的历史见证。……《流民图》的中心意思就是,中华民族的灾难谁给予的?是日本帝国主义!”

“‘流民图’开始创作的时候,我的生活已穷困到极点(当时殷同的钱已用完)。我经常因没有饭吃,只好躺倒在床上。我拼命地去为人画像,得到一点报酬就全部投入到‘流民图’的制作中。”蒋兆和画流民图时,刚从日本办展回国,日本办展期间(一九四一年底)“日本朝野名流倩其画像者甚多”。回国竟饿饭至于倒床?据研究,仅殷同们赞助之三万元,就相当于当时伪政府局长五年的工资,普通职员一百多年工资。依一九三九年天津市价,可购面粉二十四万斤!这还没算“倩其画像者甚多”的来自东京的高额收入。就在蒋兆和自称“饿饭”的前一年,亦即去日本办展的一九四一年,《新民报半月刊》第三卷第七期还有记者撰文《成功的艺术家蒋兆和先生》专门描述了蒋兆和的生活:“报告您吧,他是很好的。”怎么个好法?喝酒、听音乐、溜冰、跳舞、“打麻雀”(一种棋牌),自称“失意时,嫖过、赌过、喝过大量的酒”,“喜欢玩,只要好玩,无不喜欢”……你见过穷到如此衣食无忧只知好玩只知吃喝嫖赌的“成功”的穷人么!(图7)

关于赴日办展,蒋兆和说:“在日本开个人画展一事,事实上是被迫而去的。……由于我的画被敌伪交通公司总裁日寇宇佐美认为有些特点,要将我的画拿去与日本画家们观摩,故叫他的嘱托(林按即顾问)牛岛将我四十馀幅人物画强行装箱运日,并命令我随牛岛同赴日本。……”

……

这样,日伪时期与日伪上层关系密切的蒋兆和在后来就给自己和《流民图》一种全新的说法。第一,《流民图》与日伪毫无关系;第二,创作目的就是为了揭露日本侵略;第三,展出时还被日本人禁展,被汉奸没收。可见其反日爱国。第四,当时即使有不当行为,则全属被迫,自己并无责任。

这样,蒋兆和对抗战时期自己所有的表现都或者开脱,或者干脆就是冒着危险在沦陷区爱国抗日。但让人匪夷所思的是,相关部门对蒋兆和的故事居然全部相信!

三、《流民图》在行政结论中依据自叙定性为“现实主义的爱国主义的作品”

演绎这个抗日爱国神话的第二个途径,就是相关组织部门的结论,这是《流民图》性质转换的关键与转折。

由于蒋兆和及其《流民图》的情况颇为复杂,当时复杂的日伪“和平建国”的历史背景与人类普遍的和平追求与人道主义追求相交织,加之此种组织调查得以历史史实的调查和文化背景的研究为基础,而在七十年代末之前,没人做过这种工作。本来老先生们也都知道《流民图》的来龙去脉,但当时的相关部门采取简单化的完全取信于当事人的办法,于一九七九年九月十七日作了复查结论:“一九四三年创作的巨幅《流民图》是一幅现实主义的爱国主义的作品,也是蒋兆和这一时期的最主要的代表作。……创作这幅作品,虽得到大汉奸殷同的资助,但创作构思与主题与殷同无关。《流民图》展出一日即遭日寇禁止。展出《流民图》之前,在北平《实报》上发表了《我的画展略述》,据蒋称,是为了展出《流民图》不得不答应的条件。文章经当局修改,未经本人看过。……一九四零年蒋兆和参加了教授参观团,一九四一年蒋兆和去日本举办个人画展,接受华北交通公司宇佐美的邀请到日本为他母亲画像。据本人称临行时将画强行装箱运日,去日本前并不知举办个人画展。这两次去日本均是处于当时历史条件下被迫而去的。第一次回国后,去日伪中央电台讲话,也是身不由己。”在此结论中,却以蒋自称,汉奸组织活动中出现的他的名字,“本人并不知道”,为日伪政要画像,“据本人称”是“换取微薄收入,以补助窘迫的生活”。因此“工军宣传队在一九六九年所作结论:‘重大政治历史问题’应予撤销”……

可见此结论,基本上都是依当事人自已提供的说辞为根据作出的。但是在此期间,中央美院党的领导小组部分成员是不同意这个结论的。如一九七九年十月六日党的领导小组会议纪要中仍有“对蒋兆和的复查结论:相信本人交代,历史清楚,不同意加‘无政治问题’,要实事求是”的意见。中央美院党的领导小组上报的复查结论,于一九七九年十一月九日得到上级的批文。批文未作具体结论,而是笼统认可“同意你院领导小组《关于蒋兆和同志历史情况的复查结论》,撤销一九六九年九月工军宣传队所作的结论”。一九八〇年二月十一日中央美院党委正式成立后,部分党委委员仍然反对在结论中加“爱国”和“抗日”的提法,但因“结论”已经上报而作罢。尽管党委部分成员有“不同意加‘无政治问题’”的谨慎,但一则有什么“政治问题”后来也从未追究;二则原“结论”中“现实主义的爱国主义”的定性已给蒋兆和及其《流民图》一颗定海神针般的无穷威力!

但这种源于行政的“结论”及上级机构的认可,是在无历史史实支撑的情况下仅依当事人个人之“申诉”作出的。“不同意加‘无政治问题’”实则表明了党委部分成员对结论本身的保留与担心。但此结论已足以让蒋兆和及后来的研究者高枕无忧理直气壮之极了。

四、《流民图》在“学术研究”的遮掩、推测、想象与演绎中转化为抗战爱国首席经典

接下来的一步当然就是学术研究了。蒋兆和研究的专家让蒋兆和及其《流民图》的“现实主义的爱国主义”性质几乎获得舆论乃至学界的一致认可。

应该说,写蒋兆和文章的人极多,但蒋兆和研究的专家极少,真正专门研究堪称专家者仅L先生一人。开始研究的时间也很晚,是在二十世纪八十年代之后,亦即是上述“结论”出现之后。迷信行政结论的国人一般是在遵循此种结论的前提下作研究的。但在统观L先生这种研究及众多有关蒋兆和论文,甚至包括国内外大量有关论文时,你会发现一个极有趣的现象:L先生的研究是按照相关行政结论从事的,相关行政结论是听取当事人“申诉”得出的。而几乎全部有关蒋兆和在抗战期间的表现及《流民图》创作经过(本文只涉及此范围)的数百篇的由不同的甚至来自海外的人所撰写的文章又都从L先生的研究中来。换言之,迄今为止的几乎全部蒋兆和研究都来自蒋兆和自己讲述的故事,及研究者再添加的想象、推测、演绎与分析。这是一个让人吃惊的美术史研究中极罕见的个案!

如果你循着蒋兆和事先设定的一个坚定的爱国者在日伪统治时期在沦陷区为中国人民冒着生命危险不停地呐喊抗争的故事,不论是当年作行政结论的人,L先生的“研究”,或是再依L先生之“研究”作再“研究”的人,得出的当然只能是“现实主义的爱国主义”的结论。但一个如此坚定的抗日的爱国者,一个敢于冒着危险在沦陷区去揭露日本侵略战争给中国人民带来痛苦的反战者和和平斗士,又怎么可能让侵略者恩爱有加?让汉奸们关怀备至?这些日伪高层都是些顶层人物如多田骏、陈公博、梁鸿志、殷同们,他们的智商决没低到分不清事情好歹的地步。这个让人好奇的尖锐矛盾,在L先生们的“研究”中是绝对找不到答案的,也几乎完全没有人再去查找相关历史史实,更有如对蒋极喜欢的陈丹青者,干脆来一段:“七八十年来,与蒋先生同代的若干同行诋毁质疑这幅画,不肯理解蒋先生——《流民图》于沦陷期间的成因,蒋先生与所谓汉奸往还的嫌疑,早先略有所闻,虽未知其详,但我毫不关心。世间有《流民图》在,我便只有尊敬而感激的份。”何以“与蒋先生同代的若干同行”都要“诋毁质疑”《流民图》?因为他们都知情。但对此原由,陈丹青却又“毫不关心”。这种画家论人的极端感性态度在蒋兆和研究和蒋兆和“粉丝”中可谓比比皆是。

所以,L先生们的研究首先是不要让你在他的研究中发现矛盾发现问题,这就只能而且必须隐藏或遮蔽历史。你仔细去读他们的研究,凡是敏感的于蒋氏不利的史料大多看不到;即使有人已用过而瞒不过去的史料,则取遮掩的办法。以已出版的《蒋兆和研究》为例,这是一本蒋兆和研究以来最具规模的文献汇编。在此书中,你不仅基本看不到本文所例举的那些史料,即使个别史料因有人用过而无法隐藏,这位美术史家其遮蔽史料之机巧心思也让人啼笑皆非。如该书第六十二页,有一九四三年十月三十日《实报》关于《群象图》(即《流民图》)办展的报纸版面图片的插图。该版面插图中共有三篇文章,其中载有对《流民图》创作史实及性质、目的交待得最原初最直接最清楚因此也是弄清《流民图》性质最最重要的蒋兆和《我的画展略述》文章,但这个全书中本来最最重要的插图居然是这本厚达近七百页、百馀幅插图中最最小的一幅!在这本大十六开(即普通杂志开本)书中的其他插图均占据如全版、大半版、半版或三分之一版面的情况下,这个最最重要的插图却极为反常地安排为仅占1/20版面如火柴盒般大小,且在图象安排上又故意与该页背景之宫殿建筑重叠,编者是存心让你看不清。(图8)更为意味深长的是,编者依该书体例应对该版插图中的文章作文字的实录,但编者则因知道公布蒋兆和全文的后果,他不仅安排此插图小得让人看不清,在实录文章内容时,他亦故意舍弃具极重要证据作用的蒋兆和自己的文章而录内容与《流民图》创作始末无直接关系的《前言》和《为蒋兆和题穷民图引》。这样,《流民图》展览的史料编者似乎没有隐瞒,但火柴盒般的小插图(小得你甚至不容易分辨这页面里是否有插图)让你什么也看不清,而录入的其他两段文字也让你莫明就里……

在避开蒋兆和沦陷区若干服务日伪的尴尬史实之后,编者的研究最突出的特点就是讲故事。去讲一些没法实证的故事,和对同样没法实证的动机、效果作推测、想象与分析。其有篇数万字长文《流民图析》,且看全文各节内容:(一)《流民图》自身析(二)社会效果析(三)创作动机析(四)所谓“授意”析(五)躲避轰炸析(六)世界观与创作方法析(七)艺术表现析。这篇文章除了到处是没法实证又感人至深乃至催人泪下的故事外,则又到处是回避史实仅从“自身”所作之推测、想象、演绎、分析。仅列数处:“正是基于《流民图》自身的形象,我确认,它的主题是反战的,而且是正在进行中的战争。一向直面人生、直录现实的画家,它直面的战争也只能是日本侵华战争。”“展出不及半日,仍被荷枪实弹的日本宪兵勒令禁展,也就是说,它遭到了敌人的彻底否定。……也正可以通过敌人对这一画卷的惧怕和仇视,照见、反证出《流民图》的反战抗日倾向,反证出蒋兆和灵魂深处‘不肯向权力出卖灵魂’的独立思想和民族自尊。”甚至连日本方面送去供其临时玩乐的日本美女没被蒋带回国,在其“研究”中竟然也成为蒋兆和爱国的证明:“他在赴日期间断然拒绝了与日本女明星结婚的引诱。因为他在内心深处,并没有忘记他是中国人!”这研究也奇葩得太狠了些吧!……这些“展出不及半日”“勒令禁展”“彻底否定”,这些“荷枪实弹的日本宪兵”,这些“只能是日本侵华战争”“反战抗日倾向”,这些“断然拒绝”,这些“我确认”,及那些生动感人催人泪下的故事,又能到哪儿去找证据呢?不能因你一定要“确认”,不能因某个人之孤例式口述,这些荒唐的故事、滑稽的想象与无厘头的分析、推测,就都能成立!这历史能这么“研究”么?

上面列举史实时说到蒋兆和与日伪高层的关系。这里就有一个为几乎所有蒋兆和研究者所忽略的一个极重要的问题,即L先生口口声声反复声明的蒋兆和画中的“反战”与“和平”的倾向与日伪关系问题。以L先生之想当然,就是“我确认……直面的战争也只能是日本侵华战争”。再把《流民图》被禁展一发挥,一个爱国抗日的光辉形象立刻跃然文章之中。但矛盾马上就来了且无法回答:何以一九四三年《流民图》北京被禁了展,一九四四年还能在上海再展?且有陈公博梁鸿志宇佐美等日伪顶级官员直接出席赞助?难道发动侵略战争的日本侵略者和协助日本人的汉奸政府也赞成此种“反战抗日倾向”?这些日伪高官对蒋这些“抗日爱国”不仅没半点觉察,还要给他以数万元的赞助、支持,乃至如多田骏这类侵华最高指挥官干脆友情参展“以襄盛举”?还盛情邀请“反日”的蒋兆和至日本东京去观光去办展去中央电台讲话?蒋兆和与日伪之间的联系究竟在哪里?要找到他们之间的共同点,必须把这种看似极为矛盾的现象还原至历史中去考察。

五、蒋兆和及其《流民图》创作严重失节性质与抗战文化背景之关系

我们普通民众对抗战史确实有些陌生。在抗战初期,由于中日之间在经济发展和军事实力上差别极为悬殊,加之苏联和美英等西方大国在战争初期无意介入中日战争,故国内对战争前途极为悲观。因此在对日主战还是主和上,国民政府中一直存在两种看法和两种势力,而且两种势力间又互相交织。由于主和有投降屈服日人之嫌,此派在初期被称为“低调俱乐部”,以汪精卫为精神领袖。主战派则是大多数,以蒋中正为领袖。但蒋亦有许多与日勾搭的小动作。共产党则是主战派,主张全民抗战。主和派当然就是主张和平,主张与日本人谈和,搞的是“和平运动”。主战派则主张“抗日”,进行的当然就是抗日战争。日本虽是侵略者,但因战争带来的种种困难,日本政府和军人也有矛盾。日本政府如近卫文麿内阁就主和,文卫内府多次发表声明,劝降国民政府。日本军人则主战,力主灭亡中国。主和的汪精卫就私下与日本主和的近卫内阁相联系。尽管近卫内阁把汪精卫拉下水后自己倒了台,但接任的军人主战政府仍然接纳汪精卫,并以和平为口号试图继续勾引国民党蒋中正。故抗战与和平,抗战与反抗战在当时就成为爱国与卖国的分水岭,这与今天战争与和平性质完全相反。例如一九三八年十二月十八日汪精卫出走越南转道南京,就自称搞“和平计划”。汪精卫一九三八年十二月二十九日给国民政府著名的“艳电”就称:“吾人依于和平方法,不但北方各省可以保全,即抗战以来沦陷各地亦可收复。”“抗战年馀,创巨痛深,倘犹能以合于正义之和平而结束战争,则国家之生存独立可保,即抗战之目的已达。”故汪精卫之汉奸政府的口号就是“和平建国”。当时,汪精卫与日本近卫内阁人员已互称“和平同志”,直到一九四六年四月审问大汉奸陈公博时,他自己的辩护辞中还有“抗战应该,而和平是不得已”。汪精卫遗孀陈璧君为自己和汪精卫辩护时,也称:“汪先生创导和平运动,赤手收回沦陷区,如今完璧归还国家,不但无罪而且有功。”我们再去看看直接引发蒋兆和《流民图》产生的殷同的观点。就在一九四二年殷同请蒋兆和画《流民图》的同年六月,这位担任大汉奸组织新民会副会长的殷同在《新武周刊》第四十五期上发表了《一年感言》(图9):其会之根本精神“以东亚解放为目标,展开新启蒙运动与新国民运动。……矧年来之中国乃至东亚,因受自由主义与共产主义之流毒甚深,乃至激发事变,乃至扰乱东亚和平,现值大东亚战争进行之中东亚两大民族遭受历史上空前之历练,合则共荣,分则两败,是以中国之革新为东亚革新之始基,中国之建设,为东亚建设之初步,吾人亟须努力完成国民组织,树立革新体制,俾与友邦结合为东亚轴心,以完成大东亚新秩序的建立……方今国势阽危,民生憔悴,吾人懔于责任之巨,益殷奋勉之志,艰难险阻,所不敢辞”。殷同何以要在“国势阽危,民生憔悴”,为反对“自由主义与共产主义”,“俾与友邦结合为东亚轴心”之时请蒋兆和绘制《流民图》,意图就十分明白了。读了殷同的观点,你就更懂得蒋兆和在《我的画展略述》中所称之绘制《流民图》目的“以表示在现在之中国民众生活之痛苦,而企望早日的和平,更希望重庆的蒋先生有所理解”是什么意思了。而在国民政府一方,是以“抗战救国”为宗旨,视倡导和平反战者为汉奸。例如,爱国华侨领袖陈嘉庚以国民政府华侨参政员身份不仅在海外筹款援助抗日,还直接参与国内抗战工作。一九三八年十月二十八日,第二次国民参政会议在重庆召开,陈嘉庚以国民参政员身份,向国民参政会发去电报提案:“在敌寇未退出国土以前,公务人员任何人谈和平条件者当以汉奸国贼论!”经大会多数通过生效。此举给妥协投降派当头一棒,震动海内外。虽主战主和,但国民政府中这两派与日本人却有一共同点,就是反共。日本人也知道国民政府两派虽有矛盾,而反共则是共同点;日本曾与纳粹德国签过反共条约以麻痹西方,日本再以反共为名以勾引国民党,所以汪精卫汉奸政府的“国旗”上都有“和平反共建国”的字样,日本人试图以反西方反共产党为旗帜,以亚洲成为亚洲人的亚洲的口号,拉拢国民政府中的主和派,以达到日本冠冕堂皇地侵略和占领中国的目的。但共产党一直是主张抗日反对投降求和的。毛泽东早在一九三七年对“和平”就极为警惕:“日本帝国主义在达到它的一定步骤后,它将为着三个目的再一次放出和平的烟雾弹……现在的和平空气,不过是施放和平烟幕弹的开始而已。危险是在中国居然有些动摇分子正在准备去上敌人的钓钩,汉奸卖国贼从而穿插其间,散布种种谣言,企图使中国投降日本。”而对于战争,毛泽东是坚定的主战派:“日本坚决灭亡中国的方针使中国处于非战不可的地位。”“我们主张全国人民总动员的完全的民族革命战争,或者叫做全面抗战。因为只有这种抗战,才是群众战争,才能达到保卫祖国的目的。”毛泽东还有著名的《论持久战》,亦即以长期战争去战胜日本。可见,在对待“战争”与“和平”的态度上,共产党亦是鲜明的主战态度。

弄清楚抗战时期的历史,则为今人不解,或为L先生用来为蒋兆和丧失民族大节开脱的振振有辞的“反战”、“和平”等证据,反而就真的成了蒋兆和失节的铁证了。如果没有抗战时期日伪政权“和平反共建国”的背景,如果没有国民政府中主和投降的倾向,如果没有汉奸们因为汪伪“和平反共建国”的反对抗战倾向而提议及资助蒋兆和创作《流民图》,如果蒋兆和真的如古元、李桦、赵望云、关山月们一样,用表现战争的灾难而唤起同胞们英勇抗战,用战争的手段去战胜日本侵略者(而不是“反战”与“和平”),那么,L先生所不厌其烦地例举的那多而又多的对《流民图》的所有称赞都应当是正确的。——但事情不是这样!《流民图》对战争给民众带来的痛苦的描绘,是“反战”与“和平”,是希望借此图“让重庆的蒋先生对此有所理解”!L先生不会不懂殷同与蒋兆和要重庆的蒋先生“理解”什么吧?L先生说,《流民图》所“直面的战争也只能是日本侵华战争”。这太一厢情愿了。在日本人和汉奸心中,战争可绝对不“只能是日本侵华战争”!他们是来帮助中国大东亚共荣的!是共建王道乐土的!只有那些在正面战场和敌后战场到处进行抗日战争的国军、八路军才是他们的敌人,才是破坏“和平”的敌人,才该是“反战”的对象,才是造成中国人民灾难深重流离失所之“流民”的敌人。同样的,《流民图》中的“流民”也决非日本侵略战争的受害者。在日伪宣传中,日本的对华战争行为是反共反西方共建大东亚共荣圈为亚洲人谋幸福的光明正大的行为,而国民政府的抗战,及若干抗战策略如“焦土政策”、“坚壁清野”、花园口决堤等,才是造成中国人民流离失所,民不聊生,流民遍野的根本原因。在日伪那里,反共,反战,还中国人民和平的环境,才是中国的出路。一九四一年十一月日伪“第三次强化治安”(亦即与《流民图》创作又恰恰同时)中,“共匪地区民不聊生,人民颠沛流离”,“强迫民众离散,以实行其最惨酷之空室清野”等日伪当局反共反国民政府之宣传。在日伪看来,流民是抗战造成的!日伪的这种宣传倾向,蒋兆和是心领神会的。他在其一九四一年绘制的《倚闾》(图10)图中,把这种倾向表现得淋漓尽致。《倚闾》图画了一个儿子为国参军打仗,母亲倚门盼望的形象。老母孤苦无助,愁眉眺望。蒋兆和附一短文,认为第二次世界大战,各国“无不为自己国家的生存和进取而战争了。如果一个好好的男儿,非要去做一个战士不可,文弱的书生也投笔从戎了,可是抛下了他们的妻儿及慈爱的父母,放弃了天伦之乐而走上了血溅的疆场,毁灭人类的仁爱,而所谓的为民为国,捐躯不惜,只落得你那年迈的老父老母或妻子儿女,终日的倚闾遥望呵!”故蒋兆和直接在该画上题字:“好男儿不当兵,当兵何时归!”可见,照蒋兆和看来,民众的苦难,正是“所谓的为民为国,捐躯不惜”之抗战造成的。这才是《流民图》创作受日伪高官提议赞助支持之根本原因。……正因为这种复杂的民族抗战的背景,光从抽象的“反战”与“和平”“自身”是看不出正义与邪恶的。蒋兆和的“反战”与“和平”直接服务于日伪的“和平建国”的汉奸纲领,蒋兆和本来的人道主义创作此时则已变质成为主动配合日伪文化政策为日伪汉奸服务的工具,蒋兆和本来优秀的人道主义创作倾向在抗日战争的特殊文化背景中逐渐转化而沦为丧失民族大义之失节倾向。如把丧失民族大义的蒋兆和《流民图》与古元、李桦、关山月、赵望云们真正抗战的作品去比对,甚至得出其无以伦比的伟大,这不啻是对这批抗日爱国画家们的侮辱!

懂得这段抗战历史,《流民图》创作始末中许多今天看来矛盾难解的事就容易懂了。例如,蒋兆和画反战要和平的《流民图》何以会在图片边附以反共的标语“共产党是苏联的走狗,八路军是共产党的爪牙”。(图11)又如蒋兆和画难民,一大帮汉奸怎么会那么起劲,又出钱又出力。又如蒋兆和又“反日”又“爱国”(L先生用语),还公然吃了豹子胆敢在日本人眼皮下的北京太庙展出!三天后日本人来停了展,但并没抓这个“反日”的英雄,还要找个光线不好的理由遮掩真情。况且《流民图》一九四四年又去上海展出。当然,还可以理解日本人何以会让“帝国画院院长”出面邀请这位“抗日”“爱国”画家到东京办展,欢迎他直接到日本首都去“抗日”。当然也就可以理解接管北平艺专的徐悲鸿何以拒聘失节的蒋兆和。当然,了解了抗战历史后,我们也可以发现L先生一度正气凛然的“反战即抗日”判断有多么滑稽与可笑!可见要理解抗战期间“反战”、“和平”、“人道”这些今天看来绝对正面的用词在当时的意义,必须还原抗战时期的历史背景,而历史,却又恰恰是L先生一直在回避的。当今天的我们抽象孤立地运用这些词语时,蒋兆和俨然成为伟大的爱国者!《流民图》亦纯然“现实主义的爱国主义的作品”!可惜的是,由于多年来民众乃至学界对抗战知识普遍的缺乏,这种对血与火中十馀年抗战历史严重的无知,在这次关于《流民图》的讨论中反映得惊心动魄。连我们一些理论家乃至资深理论家竟完全弄不清——我宁肯相信他们是真的弄不清——汪伪政府和国民政府政治主张上的区别,弄不清抗日的“抗战救国”和汪伪“反战”“和平”的“和平建国”的区别,或许他们真的不知道汪伪政府还有个“和平建国”纲领!但如果连这些抗战常识都不知道,还研究什么抗战美术呢?当每次有关抗日纪念活动时,今天展览会上美术界的一些有头有脸的人物使用着与当年日伪汉奸们几乎同样的语言,以振振有辞热情洋溢的道义感对“反战”和“和平”的《流民图》作崇高的赞美时,我为我们的抗战历史文化研究如此苍白贫乏感到无尽的悲哀和羞愧!

大半个世纪过去了,关于蒋兆和沦陷区中的表现和《流民图》的创作始末遮掩得一直非常成功,性质定得也让蒋兆和极为满意。在日伪时代风光之极的画家,在新中国经历了一些曲折后,又再次极度风光起来。蒋兆和的故事太成功,L先生的研究亦自圆其说得太完美,《流民图》在一个较长时段中一直荣登抗战美术创作之榜首!——但这玩笑开得也实在太大太大!如果《流民图》仅仅是件小作品,非要跻身于抗战美术史中,也可能因不打眼而引不起人特别关注。但流民图的大体量和蒋兆和的高水平(蒋在艺术上贡献大,此为另一话题),使其一出现,必然占据榜首。如果堂堂中国美术界,中国美术史界,竟有眼无珠到让一个当年反对抗战为汉奸服务丧失民族大义的作品,硬生生地就真的充当了中国抗战美术最伟大最经典的作品,让学者同行们丢脸,让美术史这行当丢脸还是小事,让抗战美术,让抗战美术家们,让中国美术界,让这次庄严的抗日战争暨反法西斯战争胜利七十周年纪念的国家活动蒙羞,欺骗了国家欺骗了人民才是天大之大事!——谢天谢地,这一次,国家没有上当!抗战美术没有蒙羞!

学术为天下之公器。历史研究不是某些个人的专利。对于历史,你不愿说,不等于人家也不说;昨天不说,不等于今天不说明天也没人说。《流民图》的故事,蒋氏老版本讲了半个多世纪,今天又出新版本就是例子。

注释见原刊,本文刊于《诗书画》杂志2016年第2期[总第20期]

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|