周敏:说说讨要庚子赔款的驻美公使梁诚:说说讨要庚子赔款的驻美公使梁诚

美国媒体视角下的晚清驻美公使梁诚

周 敏

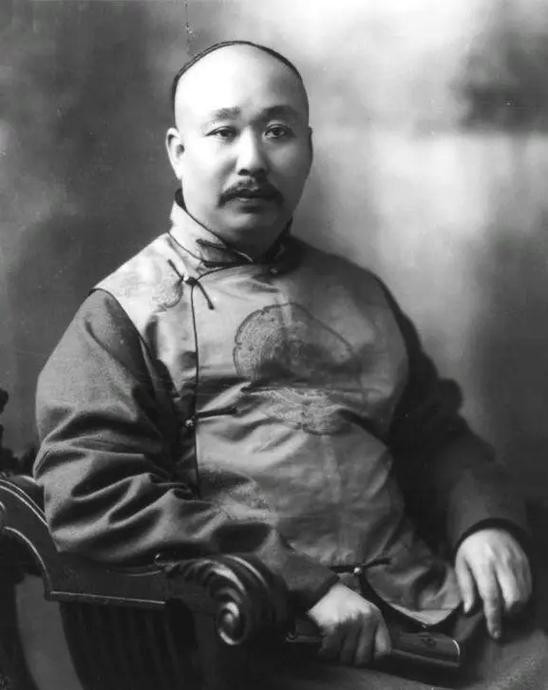

梁诚, 原名丕旭, 字义衷, 号震东, 或振东、镇东, 1864年出生于现在的广州市珠海区黄埔村。1875年, 12岁的梁诚加入了中国官方首批派遣留美学生的行列, 1881年奉召回国。留美归国后, 1885年以候补县丞成为驻美公使张荫桓的的随员, 先任馆员, 后升参赞, 深受其赏识。1889年他随张荫桓回国, 仍在总理衙门为张荫桓的下属。梁诚的外交历练是从跟随张荫桓办理外交事务开始的。1895年中日甲午战争期间, 他随同前往日本参与谈判。1897年, 他随同出使英国, 参加维多利亚女皇登极60周年庆典, 并获得女王正式授予的勋章。1901年, 随醇亲王载沣赴德谢罪。载沣评价梁城:“英文精湛, 于办理交涉事宜亦极见长, 识见亦甚精卓。”[1]1902年, 清廷以记名加道三品卿衔任其为驻美公使, 同年, 他随贝勒载振赴英。由于国内事务繁忙, 加之赴美路途遥远, 因此, 梁诚真正到达美国是在1903年。1907年, 梁诚卸任回国。1910年, 他任出使德国大臣。1912年, 他任中华民国驻德全权公使。1917年梁诚在香港病逝。这位受到欧美文化熏陶的外交官, 毕生致力于中国的外交事业, 不仅为国人所熟知, 也被美国媒体津津乐道。

在梁诚到达美国之前, 美国人就对这位即将上任的驻美中国外交官充满期待。一位华盛顿记者曾在报纸中描述:“几年前, 他作为翻译跟随中国使团来到这里, 就已经被华盛顿人民所认识。他是一位气度不凡的人, 身高六英尺多, 据说会打棒球, 看起来不像是个传统的东方人。但他能否像伍廷芳一样在华盛顿广受欢迎值得期待。”[2]1903年4月3日, 梁诚一行到达美国首都华盛顿, 一口流利的英语给美国人留下了深刻的印象。此时中美两国关系复杂, 有美国报纸称:“远东的和平需要依靠这位新任外交官的才智与能力, 以期在危机中完成任务”。[3]在1902-1907出任驻美公使期间, 他利用语言优势和留学背景始终坚持维护国家和民族利益, 树立了新一代外交官的形象, 使西方列强刮目相看。[4]

一、鞠躬尽瘁的外交官

(一) 维护国家利益

甲午战争后, 西方列强通过在华修筑铁路的方式进行资本输出。而美国在“门户开放”政策后, 不甘落后, 积极参与其中。华美合兴公司是获得美国政府支持的一家私人公司, 从1895年建立初就积极参加了与欧洲垄断资本争夺在华铁路特许权的战争。1897年, 清政府决定借款筹建贯穿南北的粤汉铁路以打通南北大干线, 为了制衡西方列强在华权利, 盛宣怀与张之洞力主向美国借款。时任驻美公使的伍廷芳经过一年艰难的在美交涉, 于1898年4月4日与华美合兴公司在华盛顿签订了《粤汉铁路借款合同》。借款过程中, 张之洞强调:“借款之举, 路权第一, 利息次之, 此事利害关系甚大”。[5]但是, 合兴公司因资本运营不善, 人事变动, 暗中擅自将公司三分之二的股份卖给比利时人, 此举严重违背条约中“美国人不能将此合同转让于他国及他国人”[6]的明文规定, 引起国人不满。1904年底, 清政府决定收回路权自办, 命张之洞主持废约。时值梁诚接替伍廷芳任驻美公使, 开始与美国政府谈判。谈判经历了由“废约”到“赎约”的过程。梁诚将清政府意欲取消粤汉铁路的特权照会传达给美国国务卿海约翰。海约翰接到照会后明确表示:“掌管粤汉铁路的公司是美国企业, 受到美国政府的保护, 不赞同中国政府取消铁路特权”。[7]可见, 美国政府为了不丧失粤汉铁路特权, 出面干预, 坚决反对废约, 以保证在华利益。梁诚在坚持张之洞以和平办法解决问题的主张下, 以赎约为条件, 再次与美国政府谈判。1905年, 摩根在美国政府的帮助下买回比利时人手中的股份, 成为合兴公司最大的股东。因为合兴公司违约在先, 梁诚据理力争:“合同上规定此路总长850英里, 但到目前为止才修建28英里”, “中国民众极力反对路权掌握在国外人手里”[8], 并多次与公司代表谈判, 明确表明中国政府和人民夺回路权、反对外国人控制路权的决心。面对中国政府与人民的坚决态度, 美国政府与合兴公司最终以中国交付675万美元赎金 (比合兴公司投资的300万美元高出了一倍多) 为条件, 与中方签订了《收回粤汉铁路美国合兴公司销让合同》, 清廷最终赎回粤汉铁路权。

要求美国退还多余庚子赔款的缘由起于美国政府虚报在北京受义和团焚杀劫掠的损失, 捏造要求赔款的金额远远超过实际损失。梁诚最早发现美国超额索赔一事, 他知悉后立即通知中国政府, 并积极敦促美国政府归还多余赔款。但交涉过程并非一帆风顺。1905年1月, 梁诚与美国务卿海约翰协商, 表明中国国内财政已经困难, 美国政府的此举动会激起中国国内民愤, 不利于美商业在中国的发展, 并就已收集的证据商讨比对。在证据面前, 海约翰承认了美国索要超额赔款的事实, 但是为了维护美国利益, 他认为美国要求的款项在各国索要的赔款中占少数, 即使还款, 也杯水车薪。显然, 还款遭到拒绝。梁诚并没有放弃, 他充分利用手中证据, 积极争取美国舆论界的同情, 奔走于美国记者与国会议员之间, 为还款创造舆论压力。但还款进程被国内因美国苛刻的排华法案而爆发的抵制美货运动打断。1907年, 在梁诚被召回国之前, 他仍继续会见美国新任国务卿, 更直接与罗斯福总统交涉。最终, 美国国会的联合决议提出了具体的还款数额约为1165.5万美元, 并明确指定该款项用于中国的教育事业。虽此举意在对中国进行文化渗透, 但客观上促进了中国教育文化的发展, 对清华大学的创办与后期留美学生的公派发挥了重要作用。对此美媒体评价道:“梁诚, 这位在华盛顿广受尊敬的外交官, 从罗斯福总统那里为北京政府拿回了赔款是出乎意料的”。[9]而施肇基也曾在美国的演讲中评价梁诚实:“就以外交官而言, 他的天赋及成就都很高, 他深得海约翰国务卿之信任。”[10]

1905年是个多事之秋, 中美关系处于低潮之中, 日俄战争的爆发, 中国抵制日货运动的浪潮, 以及帮助过梁诚的美国国务卿海约翰的去世, 使得这位驻美公使举步维艰。然而为了国家利益, 这位饱受外交风风雨的智者仍挺身而出, 其锲而不舍的精神深受国内外人民尊敬。

(二) 保护在美华人

在梁诚担任驻美公使期间, 美国排华法案逐步升级。梁诚凭借自己对美国国情的了解和对国际法的熟练运用与美国政府艰难交涉, 却仍难改美国排华的强烈趋势。在这种情况下, 梁诚尽职尽责, 深入华人社区, 与华人保持密切联系, 为他们争取权益。

1903年10月, 没有逮捕证的警察和移民局官员突袭了波士顿的华人社区, 搜查所有华人的居住证, 没有居住证的人都被监收。这次行动共逮捕了250名华人, 并将他们收押, 后又将其中的50人驱逐出境。1905年4月, 相似的情景再次发生, 在费城的中国商人被无证警察以聚众赌博为由逮捕, 遭到虐待与侮辱。梁诚知道此事后积极询问情况, 美媒报道:“他耐心听寻情况, 记录事实, 从而以证词的方式向美国政府申诉”[11]。不仅是华工、商人, 中国官员也因美国排华惨遭迫害。1903年9月, 旧金山领事馆随员谭锦镛在旧金山遭到两名警察的拘捕。警察用他的辫子把他绑在路灯杆上, 进行百般侮辱与殴打。谭锦镛不堪其辱于夜里自杀。梁诚得知此事后极其悲愤, 回复旧金山领事钟宝僖“督各商查确取证, 带同各商, 谒商领袖领事后, 知照各领, 力争。”[12]梁诚将此事诉之于各国领事, 公之于众, 争取舆论的支持, 与旧金山领事与华人一起就此事进行抗争。

1906年4月18日, 一场大地震袭击旧金山。《纽约时报》报道旧金山地震造成了超过5000人死亡和两亿美元的损失。[13]在旧金山的华人基本无家可归。梁诚得知后立即向清政府传达旧金山灾民情况, 并请求政府拨款救援。在美国, 梁诚第一时间与驻美使领馆以及当地好友为旧金山灾民筹措资金, 以解燃眉之急。震后, 又亲自去当地看望灾民, 监督赈灾。美国媒体这样报道:“梁诚昨日视察了在奥克兰的中国营地, 赞扬了海湾两岸在照顾中国难民方面使用的制度, 他将会在这停留到周五才起身回往华盛顿。”[14]回到华盛顿后, 梁诚依然关心事态发展, 帮助选址重建中国城。“梁诚是一位亲切友好的外交官, 他没有确切地说选址的位置, 因为他意识到这是一件复杂的事情, 要谨慎地考虑到一些既得利益”。[15]在慈禧的指示下, 他帮助1000多名因地震无家可归的难民回国, 其中多是老人与贫民。

梁城在华人与祖国之间架起了一座桥梁, 尽己所能保护在美华人。这位鞠躬尽瘁的外交官因此也令美国人刮目相看, “他做的一切都是为了帮助自己国家寻求利益”[16], “抵制美货运动使得这位驻美公使处于艰难的境地, 他非常渴望两国的和平, 坚定地为本国人民谋求福祉”[17]。

二、中美文化的交流者

作为中国驻美使臣, 梁诚一方面积极向清政府外务部汇报情况, 一方面又向美国政府传达中国决策。他不仅在中美两国交往、交涉过程中恪守职责, 还起到沟通、桥梁的作用, 推动中西文化的交流与传播。

(一) 学习借鉴西方优秀文化

建立中国红十字会是中国学习西方的产物, 也凝聚着梁诚的心血。1904年, 他在前几任公使努力的基础上再次上奏朝廷:“近今各国行阵, 救急扶伤, 不分畛域, 其法良意美, 尤推红十字为最”。谈及红十字会的历史:“同治三年 (1864年) , 始于瑞士国之真奈瓦 (日内瓦) 地方, 创设公会, 议定条约十款, 签押者十二国”, 力陈它体现的人道主义精神, 是人类文明进步的体现, 也与中国“仁爱”思想相契合, “行仁至义尽之道, 文明进化, 已信有征”。而中国至今未入会的重要原因是“经费浩繁, 基础未坚, 势难集事”, 因此梁诚建议“自以劝募为正义, 倘蒙天恩酌拨内帑”[18]5180, 即通过民间筹集经费, 政府也可从国库酌拨钱款, 解决经费困难。随后, 清政府批示:“此会医治战地受伤军士, 并拯被难人民, 实称善举……该员绅等, 尽心经理, 切实筹办”[18]5184, 明确表示支持加入红十字会。6月1日, 在美亚协会的晚宴上, 溥伦与梁诚作为贵宾出席, 晚宴的主持人约翰富尔德宣布, 中国加入日内瓦条约:“自从上次在梁诚的鼎力支持下, 我们有幸地签署了中美商贸新约。今晚在他的允许下, 我宣布中国成为日内瓦公约的签署国, 这将是他最伟大的外交成就之一。众所周知, 日内瓦条约世界文明国家所公认的, 它遵循文明战争与国家间救死扶伤的原则, 红十字会已经在慈禧太后的支持下建立, 她也以个人名义捐赠了10万两白银”。[19]对于中国建立红十字会, 梁诚功不可没, 引进西方先进的文化与制度的开明识见, 不仅得到中西方国家的认可, 也促进了以后红十字会制度在国内的完善, 得以开展救死扶伤。

深受欧美文化熏陶的梁诚同时也是位棒球爱好者。他在美国马萨诸塞州安度华的菲利普斯学校读书时就是位杰出的棒球手, 经常代表学校参加校际重要赛事, 学校图书馆的墙壁上还挂有他的肖像。让梁诚在安度华菲利普斯学校及阿默斯特学院名声大噪的是那场与爱克特的比赛, 他作为三垒手客场作战, 最后取得关键性的胜利。他在以驻美公使和校友身份应邀出席母校成立125周年的大会上, 非常自豪地发表演说:“这是我一生中最自豪的时刻, 当时的学生和观众应该没在这个赛场上见过中国男孩, 他们也不会再用洋泾滨英语对着我叫喊了”[20]。在学校棒球队时, 梁诚有个独特的称号“Pi-Yuk”, 美报纸评价道:“在安度华学校时, 他是明星击打手, 在与爱克特的冠军争夺战中, 他的二垒手和三垒手成为了学校的传奇。”[21]作为驻美公使再次回到美国时, 他依旧是位棒球粉丝, 会趁空去国家棒球公园观看比赛。就连被召回国时, 他也表示对错过这个赛季的棒球比赛感到遗憾。在学校棒球好手的经历, 为他办理外交事务带来了极大的好处。罗斯福总统以及白宫官员都对他刮目相看, 在美留学时相识的朋友多在政界工作, 也为他在外交工作中开展交涉带来了便利。除了棒球, 这位从小受美国文化影响的外交官同样喜爱其他体育运动, 例如足球和划船。凭借着留美经历与身体素质的优势, 梁诚在美国人心中塑造着运动外交家的形象, 一改东方传统学者外交家的印象, 并通过各方面的努力, 积极拉近中美关系。

(二) 积极展示中国传统文化

除了学习借鉴西方文化, 梁诚还积极推动中国文化走向世界。1904年, 美国圣路易斯举办世博览会, 中国第一次以官方身份参加。这次博览会以贝子溥伦为中国馆监督、黄开甲为副监督。为了筹备好中国馆, 梁诚来往交涉于中美之间, 为华商、华工顺利参加此次博览会做了大量的准备工作。在美排华情绪日益高涨的情况下, 华商与华工来美参展、出行都受到了严格的限制。为了保证他们顺利赴美, 并照顾他们人身安全, 他频繁与外务部、溥伦联系, 通知在美国新立法中, 中国人员应如何领取护照等等。6月6日, 世博会的中国馆开馆, 溥伦与梁诚出席了开馆仪式。当地媒体报道:“今天世博会最引人注目的要数中国馆的开馆, 华丽而不拘于形式。”[22]当晚, 在梁诚的协助下, 溥伦在华盛顿酒店宴请了超过1400位宾客, 包括展会城市官员、外国使臣与杰出的社会人士。展览期间, 中国馆演出京剧, 并演奏中国民歌《茉莉花》, 这是《茉莉花》最早在西方国家奏响。京剧和《茉莉花》通过世博会被成功展现, 成为西方人最熟悉的中国戏曲和乐曲。此外, 中国建筑、家具、商品, 无不散发着中华文化的魅力。博览会结束后, 梁诚派参赞张权前往会场, 会同黄开甲和同为副监督的美国人柯尔乐共同办理会后工作。值得一提的是, 在慈禧的授意下, 展出在世博会上的《慈禧太后油画》被正式赠与美国总统罗斯福。1905年2月18日, 梁诚率同参赞周自齐前往白宫蓝厅, 罗斯福总统接受了中国使团的馈赠并表示:“我非常高兴能收到此幅肖像画, 我代表国家与人民表示感谢, 此幅画将会被展示在国家博物院, 作为永久纪念。”[23]协助世博会是梁诚工作的一部分, 他从头至尾关心中国参展事务, 关心参赛人员的安全与尊严, 帮助中国文化走向世界。

驻美期间, 不管出席任何场合, 梁诚都会身穿传统服饰, 在人群中格外引人注目。在华盛顿政府部门, 梁诚的中国传统服饰也成为一道亮丽的风景线。“伍廷芳任驻美公使时是位杰出的外交官, 但是他的继任者梁诚似乎更加出色, 他经常亲自去华盛顿政府部门了解情况, 而不是派遣随行官员, 因此梁诚华丽的长袍形象在华盛顿政府部门被广为熟知。”[24]新年, 美国总统在白宫会见各国驻美公使, 梁诚精美的传统服饰与身着军装的各国外交官形成了鲜明对比。“他健壮的体硕将他穿戴的丝绸与金饰展现的淋漓尽致。”[25]

三、言传身教的父亲

身为外交官, 梁诚同时也是一位言传身教的父亲。跟随梁诚来到美国的使团中还有他的一个女儿和两个儿子, 他们同样受到了美国社会的广泛关注。梁诚深受欧美文化熏陶, 有开放的思想和远见卓识。对于儿子与女儿的教育, 梁诚希望他们既能享受文化自由的氛围, 也要坚守中国传统的底蕴。梁诚女儿跟随父亲初到美国时, 年16岁, 也正是她为母亲守孝的第二年, 因此穿着朴素。初来乍到, 这位瘦小精致的女孩不会说英语, 但是在梁诚给她安排的家庭教师的辅导下, 英语学习进步很快。不同于中国传统文化与教育, 美国流行文化令她充满好奇, 她会追随美国流行音乐, 会穿美国女孩喜爱的靴子;她可以不用缠脚, 可以自由结交朋友, “他就像一位典型的美国父亲, 对女儿非常的宽容, 她可以选择是否出席华盛顿的晚宴或是舞会”,[26]但无论是带着女儿观看戏剧表演, 还是陪同参加学校的假面舞会, 女儿都会身着典雅长袍, 娇好的面容与华丽的东方服饰让她迅速成为华盛顿的焦点。就在美国社会期待着这位美丽的女性是否会在成年后进入华盛顿社交舞台时, 梁诚却明确表示, 女儿会坚持中国传统, 不进入资本社会。在被召回京时, 女儿跟随父亲回国, 但梁成表示会让女儿回美国完成她的学业。

梁诚的两个儿子也非常聪明, 在父亲的要求下, 他们不仅每天学习英语, 也要学习算数与汉语。他们没有剪掉象征传统的长辫, 却被同意穿上美国男孩们穿的夹克与靴子, 同时进入美国公立学校学习英文。此外, 他们也很勇敢, 和父亲一样热衷于体育, 每天会用一两个小时在使馆院子的草坪上练习摔跤和足球。他们表示也想成为和父亲一样的棒球好手。

结语

作为一名杰出的外交官, 梁诚致力维护国家利益, 在美国排华法案与中国抵制美货运动高潮迭起的情况下, 交涉于两国政府间, 力求国家利益最大化, 保护华人安全与尊严, 受到华人敬仰与爱戴。作为清政府派出的留美学生, 处于中西文化碰撞与交流前沿, 他积极引进先进文明, 造福国内人民, 也主动推动中华文明走向世界, 成为中美友好交往的桥梁。作为父亲, 他鼓励儿女学习西方文化, 却又强调不能失去中华文化底蕴。他欣赏西方文明, 又极力树立与维护国家形象, 展现出杰出的外交才能与热忱的爱国情怀, 令美中两国人民都对他刮目相看。

参考文献:

[1]载沣.醇亲王使德日记[M].北京:群众出版社, 2014:175.

[2]New Chinese Minister United States[N].Wood County reportor, 1902-09-04.

[3]The New Chinese Minister[N].The Indianapolis journal, 1903-08-09.

[4]梁碧莹.艰难外交---晚清驻美公使研究[M].天津:天津古籍出版社, 2004:309.

[5]张之洞.张文襄公全集[M].台北:文海出版社, 1963:1-3.

[6]王铁崖.中外旧约章汇编:第一册[M].北京:三联书店, 1957:954-965.

[7]Waves Big Stick Over Chinese Road[N].The Saint Poul Globe, 1905-01-11.

[8]Changed Condition in China[N].New York tribune, 1905-08-20.

[9]China Facing Revolt[N].New York tribune, 1907-10-13.

[10]高宗鲁.中国留美幼童书信集[M].珠海:珠海出版社, 2006:75-76.

[11]Chinese Make Complaint[N].Evening star, 1905-02-01.

[12]梁碧莹.梁诚与近代中国[M].广州:中山大学出版社, 2011:214.

[13]Earthquake in San Francisco[N].The New York Times, 1906-04-19.

[14]Finds Chinese Well Cared For[N].The San Francisco call, 1906-05-23.

[15]Looking For a Chinatown Site[N].The Maui news, 1906-06-16.

[16]Chinese Minister[N].The Stark County Democrat, 1905-05-23.

[17]People Who Are Talked About Today[N].The Caucasian, 1905-06-11.

[18]朱寿鹏.光绪朝东华录:第五册[M].北京:中华书局, 1984.

[19]China Now a Signatory[N].The daily morning journal and courier, 1904-06-02.

[20]Ball Players Freaks[N].The Salt Lake herald, 1905-09-03.

[21]Schooldays of Diplomat[N].The Sun, 1904-03-31.

[22]Prince Pu Lun entertains[N].The San Francisco call, 1904-05-07.

[23]Gives Picture to President[N].The San Francisco call, 1905-02-19.

[24]The Chinese Minister[N].Tazewell Republican, 1905-10-05.

[25]Brilliant Assemblage And a Great reception[N].The Evening statesman, 1906-01-01.

[26]First Chinese Debutante[N].The Wichita daily eagle, 1904-05-19.

(本文原载《五邑大学学报(社会科学版)》2018年第4期)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|