一位志愿军女兵在朝鲜战场的传奇故事

1995年9月1日,《志愿军女军人》一书由中国妇女出版社出版,我被书中志愿军女兵刘禄曾与美军战俘詹姆斯·柏特纳的一段传奇故事所吸引,当时曾设想能找到刘禄曾老人写篇专访,但最终没能找到老人的联系方式,未能如愿。

26年过去了,我的战友、内蒙古军区巴彦淖尔军分区原司令员汤向进发来一篇写他父亲汤文林抗美援朝的回忆文章,我惊奇地发现多处提到刘禄曾。原来他父亲抗战初期参加新四军,曾在总政联络部任职,后在总政福建前线广播电台任总编,抗美援朝时曾是刘禄曾的老领导。于是,我通过汤向进总算联系到在江苏省军区南京第28干休所93岁的刘禄曾老人。

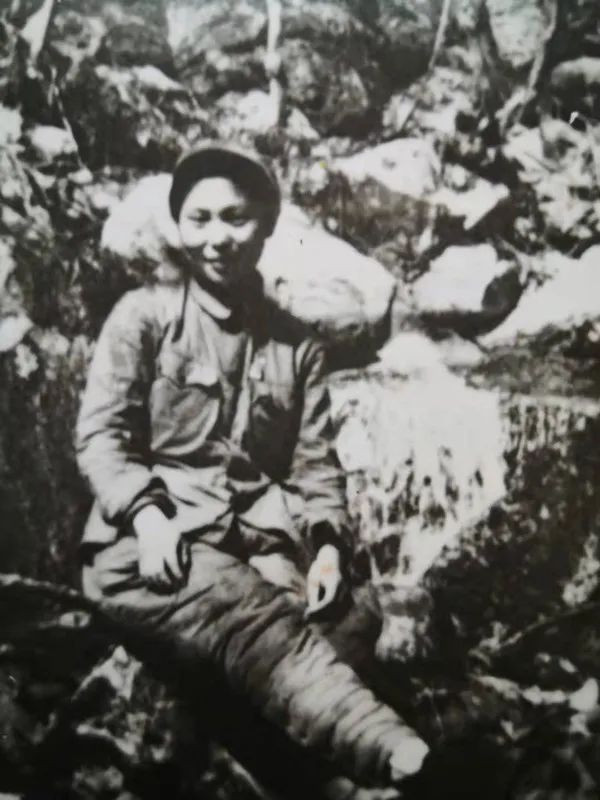

当年在朝鲜战场的志愿军九兵团敌工部翻译刘禄曾

刘老1988年退休后,对年轻一代进行爱国主义教育,先后讲志愿军的故事上百场,在《新华日报》《人民政协报》《解放军报》《金陵晚报》《紫金岁月》杂志和《人民网》《新华网》发表了大量的文章,还接受过中央电视台、凤凰卫视等电视台的采访,使志愿军的故事广为流传,抗美援朝精神得以弘扬光大。

刘禄曾老人讲述的志愿军故事都是她的亲身经历,生动、真实、具体、传奇,老人最常讲的三个故事最为传奇、最为生动、最为曲折,闻名遐迩。

一、上甘岭前沿阵地瓦解敌军的故事

“我本是中国人民志愿军九兵团敌工部英文翻译。”刘禄曾老人的介绍从她担任志愿军的职务开始,老人幽默地说了一句当年战场的英语喊话:We want peace,We hate war(我们要和平,不要战争)。接着谈了她参加志愿军的经历。

刘禄曾1928年出生,是名将之后,曾祖父刘秉璋是晚清重臣,抗法名将,官至四川总督。中法战争期间,力抗外侮,指挥了著名的“镇海之役”,维护了国家尊严。他督蜀十年,勤政廉洁,用竹笼古法维修都江堰水利工程,造福百姓。在“成都教案”中维护民族利益,清廷罢其职。一生淡泊名利,却十分重视教育,为家乡捐建了三乐堂书院、南京庐江试馆,培养了一大批有用之材。刘家教育后代的故事中 ,曾祖忠君爱国、抗法守土的事迹总是排在第一位。

1949年上海解放后,从上海东吴大学法学院毕业的刘禄曾原准备参军或到学校工作。刘禄曾后来在她的回忆录中写道:“投笔从戎,本想成为解放军文工团的一员,但因家庭出身不好,没能如愿。”朝鲜战争爆发,机会来了,当时志愿军抓到的“联合国军”战俘在语言上无法沟通,缴获的战利品也难以识别,急需一批外语人才。于是,精通英语的刘禄曾响应国家号召参军入伍,奔赴朝鲜。

大学时代的刘禄曾

“家里母亲去世了、弟妹又不少,我那时没什么牵挂,抗美援朝一声炮响就去保家卫国。”刘禄曾和22位从事翻译工作的青年男女一道,一路北上到沈阳,被要求精减行装,只能将东西打包寄回家,只剩一个背包和书包。1950年底进入朝鲜。千里行军到达朝鲜中部,刘禄曾等10位青年被分配到志愿军第九兵团政治部敌工部,具体工作是调查研究组的英文翻译,包括审讯战俘。

刘禄曾还有一项特殊的任务,在战场前沿瓦解敌军,对“联合国军”进行战场喊话。就这样她成为我的战友汤向进父亲汤文林的部下。

刘禄曾回忆:1952年11月我奉命调入志愿军第24军政治部敌工科,领导交给我们的任务就是要通过重重封锁线,到达最前沿,对敌人开展政治攻势,就这样她成为上甘岭前线瓦解敌军唯一的女播音员。

参加政治攻势的广播小分队由新四军老战士汤文林科长带队,一名干事、两名朝鲜广播员、四名手摇机电员,连我共9人。我们在敌机扫射下,紧赶慢赶,走了几十里,来到镇彩洞72师指挥所。师广播站设在五圣山216团的前沿阵地,离这里还有四、五十里,最快也要走几小时。

刘禄曾朝鲜战场的领导汤文林(中)与朝鲜人民军播音员合影

我们住了一夜,第二天继续走。从这里向前,不光沿途有敌机骚扰,而且要穿过敌远程炮弹封锁线。镇彩洞到五圣山,有一条公路。公路通向一座小山,由山顶蜿蜒向下,是我军部队运动和作战物资供应的必经之路,也是敌炮火封锁线。快到封锁线,汤科长指挥我们停下来,观察动静。他说:“敌人每七分钟打一发炮弹,我们必须在七分钟内,跑过山岗,到达山背后,才能确保安全。”于是大家作好准备,等炮弹轰一响,就飞也似的奔了过去。到了炮弹第二次再响时,我们都已跑到山那边了。过路的朝鲜大爷告诉我们,昨天这里有二辆吉普车被击中,连同行人,伤亡了三四人。今天我们穿过第一道封锁线有惊险,无伤亡,真是幸运。

216团团部就在半山腰,每天下午五时左右,敌人就向山沟打炮,企图封锁一切过往团指挥所的行人。在这里经过几阵密集的炮火,大约二十分钟后,听见那位机灵的领路战士高喊:“现在可以走了,要快!”于是我们背起了十几斤重的背包,快步向团部坑道口攀登,终于跑过了这第二道封锁线。

进了团指挥所,顿时有了一种安全感,但此处不能久留,因为广播站还在离团部七公里远的740高地上。汤科长与王干事留在团指挥所,我和朝鲜广播员、手摇机宣传员随着熟悉路线的十几名运输队员向前沿走去。过了五圣山,再向前的路就很难走了。一路上弹痕累累,满目疮痍。忽然,带路的通讯员叫大家停下。他说:“前面的开阔地,是敌人用排炮向我射击的重要封锁区。穿过这片封锁地,就可以进入交通壕,走向740高地了”。

刘禄曾(二排左三)在朝鲜与战友在一起

所谓开阔地,就是没有一草一木可以遮避、直接暴露在敌人鼻子底下的一片方圆约一公里的荒地。这是通向前沿阵地的咽喉要道,敌人用的是伤力很强的排炮、发射一次,就要伤亡一些人。过这样的封锁线,需要一口气跑完,中途不能留,停留就意味着死亡。天已渐黑,趁敌找不准日标,大家屏气凝神,瞪大着眼睛,间隔好距离,利用一排炮弹的间隙,像离弦之箭般的一鼓作气向前跑,我用尽平生力气,第一次在炮火中跑过了这么长的封锁线,大约五分钟后,终于跑进了740高地坑道,到达了目的地。

天已亮了,我们躲进了卡秋莎火箭炮的掩体里休息。一眼望去,只见洞里有上百号人在避躲。大家见了我们,无不惊讶地说:“炮弹打得这么猛,你是怎么过来的?“小鬼没死、万幸!万幸!”

我第一次在前沿工作战斗的时间不满一个月,从1952年12月20日开始到1953年1月中旬结束,由于元旦已过,春节将临,政治攻势的重点要转向李承晚军,于是我奉命搬出阵地。

第二次执行战场瓦解敌军任务是在上甘岭坑道。进了坑道的第二天,广播小分队就开始工作。白天炮声不断,一枚枚18公斤重的炮弹,雨点般的落在高地顶上,震得蜡烛灭了又点,点了再灭。我们先用手摇机发电,再试听喇叭响不响。到了天黑,就开始广播。时值圣诞节前夕,播放的都是《欢乐颂》、《平安夜》、《铃儿响叮当》等世界名歌伴之以《送我回家》、《友谊地久天长》等思乡曲;还有《一封未写完的家信》以及我军俘虏政策等宣传稿。

刘禄曾在冰天雪地的朝鲜战场前沿坑道前

每晚八时开始,直播到深夜一时结束,有时电线被炮打断了,宣传员就爬到山顶接线。放在山顶掩体洞里的大喇叭,口朝着敌人,敌人看不到喇叭,只能听到声音,只好用炮乱轰,却打不到喇叭,有时打断电线。离圣诞节的日子越近,前沿阵地的枪声就越少。特别是夜晚,四周变得宁静,只有高音喇叭里放送的音乐和响亮的广播声。在朝鲜战场,敌人借着飞机炸弹的优势,总是在白天向我攻击,而我方则充分运用夜间运输、行军、构筑工事等等。所以这里有一句话“朝鲜的白天是美国的,黑夜是中国的”。

为了充分发挥喇叭作用,夜间瓦解敌军,白天我们将喇叭拉到坑道里,为战士放唱片、演节目,开展文娱活动。放得最多的唱片是《志愿军战歌》、《中朝人民团结累》、《打败美帝野心狼》以及侯宝林的相声、高元钧的山东快书等,整个坑道搞得热火朝天,战士们的士气更加高昂。

1953年6月下旬,24军全军上下积极地投入了这场金城反击战。为了打好这一仗,皮定均军长亲自作动员、部署,并进行阵地督促、检查。我们敌工部门,为了配合军事行动,加强政治攻势,又派了广播小分队奔赴前线。这次朝鲜女广播员较多,英语广播员仍然只我一个。在此之前,汤文林科长还接到一份兵团敌工部发来的电报通知:如果停战谈判成功,可在前沿阵地与敌就地联欢。于是,科里派人回国购买了香烟、玩具、米糕、白酒和礼品袋等,对美军则是多制宣传牌,多买有和平标志的纪念品。

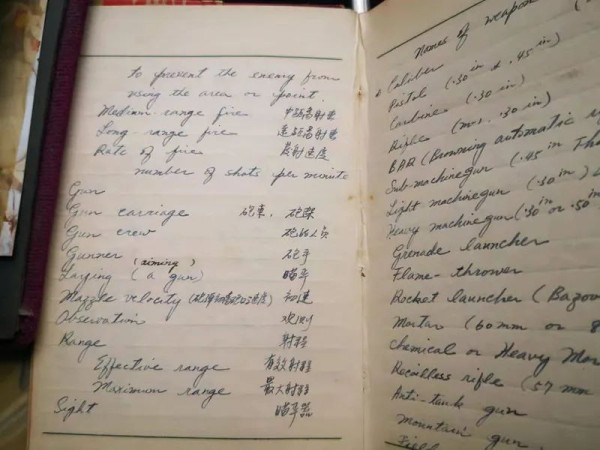

抗美援朝时期刘禄曾的英文笔记

刘禄曾回忆,我再次上前线坑道,是在1953年7月初,这时,金城反击战的第二阶段已经结束,一场更大的战斗正在孕育。我到的是70师209团。这次整个坑道,只有我一个女同志。因为我所在的对面山头是美军阵地,左右山头都是李承晚伪军,朝鲜女同胞都到那几个高地广播去了。在坑道里同志们对我特别爱护,让我一个人睡在炮弹箱上,说这上面不潮湿。工作上除了照例每晚对敌广播外,又增加了一项喊话。我所在的坑道,与美军对峙相距不过二、三百米。我用一个长柄喇叭,从坑道旁挖开的洞眼里伸出去,直接对着美军阵地喊话,把停战谈判的进程告诉美军,以瓦解其士气。

敌我之间,似乎有了默契,在我广播和喊话的时候,一般都不打枪炮。方圆几十里一片寂静,我感觉到自己的声音,一泻千里足以牵动美军怀乡、厌战思绪了。

7月中旬,24军换防连夜撤出阵地。临行前,连长通知我说:“敌人已经熟悉了你的声音。为了不让对方觉察我军动向,决定你留在这里,不下阵地。”就这样,每晚的对敌广播,仍由我来主持。新来的兄弟部队,很快熟悉了地形和敌情,准备先消灭对面山头的敌人。突然,接到上级逼知:停战谈判已经达成协议。此时是1953年7月27日上午10时。协定于当晚22时生效,全线停火。

与刘禄曾一样的志愿军瓦解敌军广播员

22时整到了!坑道里,战士们的情绪沸腾,一个个往外爬,我也按捺不住,跟着几个战士一起悄悄地爬上了山顶。只见敌人的探照灯已经不再照着我方,而是低下头来照着自己的公路;飞机也不再飞向我方阵地,而是沿着分界线横飞。天亮以后,忽见对面山头上,有几个大个子的美国兵在往上爬。他们见到我,大感惊奇。事后方知,原来他们以为我们的广播喊话,用的是录音机,没想到真有女兵跑到这样危险的前沿阵地来了。这时,我忽然想起了停战后与美军战地联欢的任务,就主动大声地与他们说话,我用英语和对面山头上美军士兵作了告别,“We want peace,we hate war(我们热爱和平,我们厌恶战争)。”而他们却没一个敢答腔,估计是怕当官的听到。加之我方换防的兄弟部队连首长,并没有接到这项任务,因而汤科长交代的联欢没有搞成。至此,刘禄曾战场瓦解敌军任务结束。

二、志愿军战俘营审讯美军战俘的故事

刘禄曾老人介绍的第二个故事是她美军战俘打交道的往事。

在志愿军九兵团敌工部第一次见到大群“联合国军”俘虏,刘禄曾印象很深刻,“披个毛毯,搞得狼狈不堪。”这些俘虏主要是美军,也有少量其他国家士兵。上级要求速问速审,了解俘虏的“来龙去脉”,分门别类后送往俘虏营。刘禄曾和敌工部一位干事搭档露天审讯时,敌机前来盘旋扫射,俘虏们被吓得到处躲避,很是狼狈。

刘禄曾在朝鲜前线

第五次战役之后,前线下来一批又一批各国战俘,多数是美国战俘。刘禄曾参加了审讯战俘,将他们编好班组食宿,伤病员还进行包扎和治疗。战俘在兵团敌工部一般停留不超过三天,只留下重点的调研对象,其余的三天后一律后送到志愿军总部的战俘管理营集中。由于战地运输困难,志愿军官兵的口粮都要到十里外的后勤部去背,突然增加了这么多战俘,粮食不够食用。于是,领导决定除了伤病员战俘,其他战俘都要参加背粮,但有的战俘不听命令,有的躲在厕所里不肯出来,有的躲在被子里不肯起来。

领导派刘禄用英语曾去做工作,她找了几个俘虏了解情况,然后召集全体战俘开会,说明志愿军宽待战俘,但不是宽待无边,看管你们的志愿军战士吃的粮食都需自己去背,你们有什么理由光吃不干。然后宣布郑重宣布:“凡是今夜自己不去背粮食的,明天就不许吃别人背来的粮食”。

这个下马威很管用,原先不愿去背粮食,都乖乖地跟随志愿军战士一起去背粮食。有几个战俘还调侃他们的长官,过去你们享受太多了,现在志愿军讲人人平等了。

在刘禄曾审讯的战俘中,有一个傲气十足的美国飞行员,30来岁,上校军衔,参加过“二战”,盛气凌人,根本不把中国人放在眼里。刘禄曾警告他:我的曾祖父刘秉璋,70年前担任浙江巡抚,就是抗击法国侵略者的英雄,他后来当了中国四川的总督,现在轮到我来对付你们这些侵略者了。

那个美军飞行员愣一下,在以后的审讯中,他还是装聋作哑,拒绝回答任何问题。

刘禄曾打交道过的美军战俘

刘禄曾与领导研究后认为,这个美军飞行员自命不凡,认为我们软弱可欺,要改变策略,先把他晾在一边,打掉他的傲气,取消对他吃小灶、发好香烟,提供洗澡等条件的优待,并把他与几个南朝鲜战俘关在一起,这些南朝鲜战俘对美国大兵早已深恶痛绝,让他过几天难熬的日子。

几天后,果真美军飞行员吃不消了,睡眠不好,伙食也不如以前,也没有好烟抽,他琢磨着低头了。为了自找台阶下,他主动写了一张纸条,叫人转给刘禄曾,上面写着:“对不起刘尉官,前几天我心情不好,表现糟透了,能否不要让我和南朝鲜战俘关在一起,我愿意回答您提出的任何问题”。傲气的美军飞行员被刘禄曾制服了。

经刘禄曾审讯过的美国战俘形形色色,有五大三粗的黑人士兵;有在服役前曾是罪犯,到朝鲜卖命抵刑期的士兵;有抵触对抗情绪强烈的战俘;还有当了战俘还不可一世的家伙,最终被刘禄曾用正义的震慑、严格的管教和我军优待政策的感召所制服。

在志愿军九兵团敌工部,刘禄曾除了审讯战俘外,还要翻译大量缴获的军事文件和宣传品。

志愿军战俘营中的“联合军”战俘

第三次战役之后,敌工部堆着一大堆缴获来的英文文件和宣传品,领导指示刘禄曾和两位女同事要把英文文件翻译出来,可她们三人入朝之前,谁也没学过军事。

面对眼前的军事术语,常常感到很茫然,如兵种、番号、枪支、弹药,甚至班、排、连、营、旅等词汇都没接触过。刘禄曾靠一本词典,日夜恶补,把词汇中的军事用语全部都抄在一个个本子上,积累了各种资料以便速查,还不停地死记硬背,很快胜任了工作。当年的笔记本,她至今还保留着。

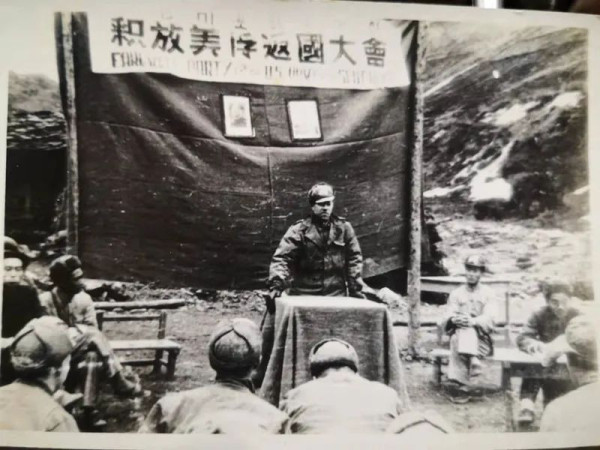

志愿军释放美军战俘大会

三、28年后在美国偶遇战俘詹姆斯的故事

刘禄增老人讲述的第三个故事最为传奇,它就是离开朝鲜战场28后与美军战俘詹姆斯在美国偶遇的故事

“1951年夏天,随着第五次战役的胜利,一批批战俘被押到兵团部来,每批俘虏滞留不得超过3天。初审后,分类再押送到志愿军总部的战俘管理团。一个古怪的战俘詹姆斯就是这时被俘送到兵团部来的”。刘禄曾老人回忆说。

接触后我得知,詹姆斯是美军王牌陆战一师的一名士兵,第一次上战场就当了俘虏。我注意到詹姆斯高个子、棕头发、蓝眼睛、高鼻梁、尖下巴。审讯中,我了解到詹姆斯是美国佛罗里达州人,信仰基督教,高中文化程度,22岁,入伍前在一家饭馆洗盘子。我问啥他说啥,但詹姆斯最初给我的印象有点“油气”。

刘禄曾(左一)在美国访问

詹姆斯歪戴着帽子,拖着鞋走路,没精打采。后来,我了解到他当了俘虏后,对真诚信仰的基督教产生了动摇。他说:“上战场前,随军牧师虔诚地为我们做了祈祷,还特地拍拍我的肩膀说:‘詹姆斯,放心去吧,上帝与你同在,我每天为你祷告。’结果上帝保佑不了我,还是当了俘虏。”

刘禄曾说,作为志愿军敌工部门的工作人员,詹姆斯的话题正是我需要了解的课题:“美军在前线是怎样鼓舞官兵士气的?”经过进一步审讯,我又得知詹姆斯从小父母离异,他随父亲长到18岁便外出谋生。有一次,为打群架被警方拘留半个月,并丢了饭碗。以后,好不容易找到一家饭店洗盘子,又因偷窃一位客人的汽车外出旅行,并将车子撞坏而遭到法院判刑。

正在此时,朝鲜战争爆发。在美国政府的欺骗宣传中,詹姆斯同意到朝鲜当半年“联合国军”,以抵刑期。没想到上战场一枪没放就当了俘虏。

我问:“你不知道打仗要死人的吗?”他说:“报上没说战火怎么厉害,只说东方女人长得漂亮,朝鲜的苹果又大又甜。”

经过几次审讯,我终于了解到詹姆斯的家庭出身、个人经历和参加朝鲜战争的目的,对他的“油气”和沮丧能够理解了。

两天后,准备将詹姆斯这批战俘后送时,一名志愿军战士前来报告:“有个高个子俘虏表现不好,昨晚不肯出去背粮。”经了解,原来詹姆斯有病发烧,而且不是装的。我找军医送给他几片药吃,并报告押送战俘的领导,批准他当晚后送时可以乘车。

战俘营中志愿军军医为战俘治伤

下午,我去检查战俘后送工作,看到一名志愿军小战士正在用食指刮詹姆斯的大鼻子。原来这名小战士看詹姆斯的大鼻子好玩,便用手刮了起来。从维护我军不打、不辱、不搜腰包的俘虏政策出发,我向小战士说明,刮鼻子也属侮辱人格,以后不能这样做了,小战士连连点头。

离开詹姆斯的时候,他忽然向我提了一个建议,要我在驻地附近空地上用木材搭成P·O·W三个大写是英文字母(战俘的缩写?)。他说:“美国飞机看见这三个大字,就不来轰炸了。”我没有理他,因为他不知道美军飞机曾多次轰炸志愿军战俘营,炸死许多“联合国军”战俘和志愿军管理人员。

不久,我从在志愿军战俘营工作的同志那里了解到,根据詹姆斯的阶级成分和政治表现,他被排在落后类,没有进入反动类。经过教育改造,詹姆斯从落后类转变到中间类,并开始向进步类转变。他在墙报和油印小刊物上写文章,并把战地生活详情写给美国的女朋友——他惟一的亲人。

在墙报上,他写道:“在我被俘前,我对中国人民志愿军的态度非常敌对,因为我被告之将受到虐待,而事实却完全相反。经过战俘营生活的亲身体验,才知道志愿军对俘虏的宽大政策是什么意思,在这里,我没有被当做战俘,而是当作朋友。给予我这种启蒙教育的,是最早审讯我的一位女军人。”

“天下竟有这样的巧事:当年在朝鲜战场被我审讯过的美军战俘詹姆斯·柏特纳,28年后,在美国纽约我们又邂逅重逢,并结成为好朋友。这个戏剧性的情节,真是我做梦也没有想到的。”刘禄曾老人激动地回忆说。

朝鲜战争胜利后,刘禄曾回国,后来转业任中国国际旅行社南京分社美大部经理。上世纪1979年4月,刘禄曾陪同著名女教育家、江苏省副省长吴贻芳到她的母校——美国密执安大学领取“智慧女神奖”。正是这次陪副省长吴贻芳到美国领奖,刘禄曾与詹姆斯意外重逢。

美军战俘释放返国大会上的场景

刘禄曾老人谈了她与詹姆斯偶遇的情景:一天,我们在美国客人陪同下参观白罗克仓博物馆,好客的馆长执意要我们参加他们的会餐晚会。冷餐会办得很丰盛,气氛非常热烈,在共叙中美友情时,我的眼前一亮,发现一位身材略胖,年龄与我相仿的高个子男人有曾相识的感觉,但一时又想不起来。

这位男子也发现了我,我看到他的眼睛也在发亮,还是他先开了口:“你是中国人吧?是刚来还是定居很久了?”

听完我的回答,他猛然靠近我,热烈地与我握手,久久不放,我当时愣住了。

我看到他眼里流出了激动的泪花,他肯定地说:“你姓刘,还记得吧?在朝鲜战场上,在志愿军战俘营里,你曾与我这个联合国军战俘相处过。过圣诞节时,发给我们的礼物——红底上写着白字‘和平’的小别针,至今我还保存在家里。”

我恍然大悟,激动不已。当年在朝鲜战场的连天烽火又浮现在眼前。我激动地说:“我们终于以朋友的身份在纽约相会了!”

“是啊!这真是一个十分美好的幸会!”他说。

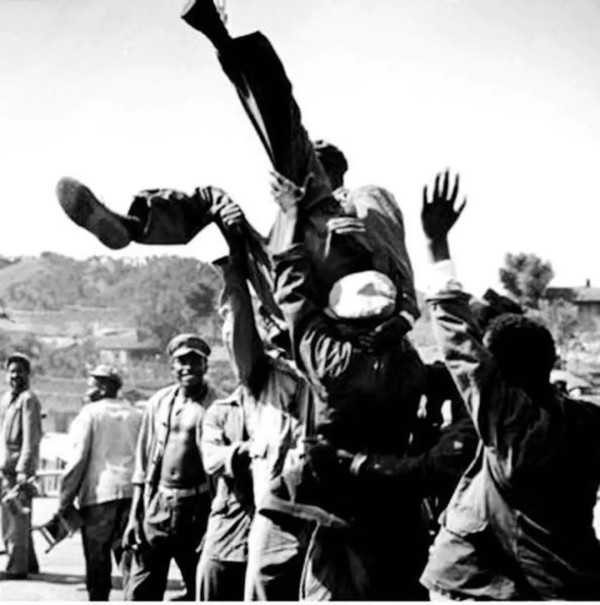

战俘营中“联合国军”战俘进行文艺娱乐活动

“人类本来就应该这样友好往来的,可是当时世界和平和人类幸福被那些战争疯子破坏了。”他听我这样说后,深情地吁了一口气,说:“现在我懂了,我的命运不靠上帝安排,要靠自己努力。中国人民是真正热爱和平的,是真正的朋友。人民都是不希望战争的。”

当他得知我在中国国际旅行社南京分社任美大部经理时,举杯向我祝贺:“你是中国来的民间大使,美中人民的友谊桥梁,我要向你学习!”

詹姆斯的家远在佛罗里达洲,不能邀我去他开的餐馆做客,深表遗憾。他表示一定要带全家来中国旅游,到南京来看望我。

美军战俘在志愿军战俘营运动会的欢乐情景

席间,他悄悄告诉我,他太太并不知道他当战俘的那段历史。当年他在战俘营中日夜思念着的那位心上人,却不知道他在那里......

我俩谈起了朝鲜战争,谈起了停战后的情况,但是谈得最多的是过去。尽管我们的过去是一段不愉快的话题,如今谈起来却别有一番意义,我们谈起了“看病、乘车、刮鼻子”......,我参加志愿军前是资本家的娇小姐,他参加联合国军前是苦出身,我们出身不同的家庭,又走了一条不同的道路,但最终我们走上了中美友谊的道路,人类和平的道路。朝鲜战争,那是一段多么令人难忘的岁月啊!

刘禄曾晚年在接受电视台采访

我与詹姆斯不打不相识的友谊,说明了中国人民志愿军宽容博大与人道主义的俘虏政策的威力;标志着人类正走向了解,走向相互尊重;证明了只要高举和平与友谊的大旗,就有可能化干戈为玉帛,变敌人为朋友。

抗美援朝战争70多年过去了,当年豆蔻年华的志愿军女兵刘禄曾已经是九旬老人,采访结束时,老人感慨地说:“中华民族是与世界友好的民族,是爱好和平的民族,也是不畏强权和强暴的民族,中国的国际地位是抗美援朝战争打出来的,中华民族不可欺,中国人民不可辱。

我采访志愿军老兵刘禄曾的传奇故事,发表在2022年第4期《炎黄春秋》杂志上。

遗憾的是2022年2月16日,刘禄曾这位传奇式的志愿军老兵因病去世,未能见到发表的文章。但这篇文章权当对老人的最好纪念,这位志愿军老兵把她精彩的传奇故事永远留在了人间。

读后感:跨越时空的精神传承

——致敬刘禄曾与汤文林的家国情怀

王永华

2021年深秋的那次拜访,本是一场跨越七十年的温情重逢,却意外成为永诀。汤向进的哥哥汤向前推开南京鼓楼区那扇家门时,或许未曾料到,这次寻常的探望会化作永恒的纪念——刘禄曾老人珍藏的泛黄照片、工整的英文笔记,以及那些在炮火中淬炼的战地故事,不仅串联起两个家庭的情感脉络,更勾勒出一幅志愿军战士以热血铸就和平的精神图谱。

一、战地夜莺:在硝烟中绽放的文化锋芒

作为东吴大学法律系高材生,刘禄曾本可在十里洋场过着优渥生活,却毅然投身抗美援朝战场。在上甘岭坑道的黑暗中,她用流利的英文向美军广播,用《故乡的亲人》的旋律叩击敌军心扉,用被俘美军的家书唤醒人性良知。这个被战士们称为“战地夜莺”的女子,在炮弹轰鸣中创造了战争史上的文化奇迹——她的广播让美军士兵放下武器,让“志愿军优待俘虏”的理念深入人心。

更令人动容的是她的审讯智慧。面对声称“为正义而战”的美军士兵詹姆斯,她没有居高临下的说教,而是用美国反战报纸作为武器,用“兄弟”“迷途羔羊”等称谓叩击对方灵魂。这种超越战场的人性关怀,在1979年的美国餐馆里得到回响——当詹姆斯眼含热泪握住她的手时,当年那个在坑道里用热毛巾为他退烧的中国女兵,早已成为和平的使者。

二、两代人的战地情谊:从烽火到日常的情感纽带

汤文林作为带领刘禄曾奔赴前线的指挥员,不仅是她的领导,更像是战场上的父兄。他们共同穿越炮火封锁线的经历,在刘禄曾的《紫金》杂志文章中化作永恒记忆。这种生死与共的战友情谊,延续到了汤家后代——当汤向前提起骑自行车送她去车站的往事时,九十四岁老人眼中闪烁的光芒,是对那段峥嵘岁月最温暖的注脚。这种情谊超越了血缘,升华为对家国责任的共同担当。

汤文林(右)与新四军时期的老战友、原北京军区副司令袁捷在一起

汤文林从朝鲜战场转战福建前线广播电台,继续用声音构筑国防防线;刘禄曾离休后仍身着志愿军演出服,为传承红色基因奔走呼告。他们的子女也延续着这份精神:汤向进创作《最后的拜访》,陈辉作为军事记者记录历史,这些跨越代际的努力,共同编织着民族记忆的经纬。

三、精神的火炬:在代际传递中永放光芒

拜访当天,汤向前打开手机免提与陈辉通话的场景,堪称精神传承的生动隐喻。当刘禄曾含笑点头回应问候时,电话线两端连接的不仅是两位老兵后代,更是跨越七十年的精神对话。这些已近古稀之年的“小辈”,用行动诠释着对父辈精神的坚守:他们收藏战争文物、记录口述历史、创作红色题材作品,让上甘岭的硝烟在和平年代依然清晰可感。

这种传承在细节中彰显力量:汤向前面对刘阿姨珍藏的战地照片眼角湿润,陈辉在报道中特意标注刘阿姨服装的特殊意义,汤向进在文章中遗憾未能用英语对话。这些看似琐碎的瞬间,实则是对历史最郑重的致敬。正如刘禄曾笔记本上密密麻麻的英文单词,正如她拍摄的那台令美军闻风丧胆的小喇叭,这些具象的记忆载体,终将化作民族精神的火种,在代际传递中永远炽热。

从战火中走来的刘禄曾夫妇

在这个和平年代,刘禄曾的故事提醒我们:真正的英雄主义,不仅是战场上的冲锋陷阵,更是用文化的力量瓦解敌人的斗志,用人性的光辉照亮战争的阴霾。而汤氏家族的坚持则告诉我们:对历史的铭记,对先烈的追思,不应停留在纪念日的献花与敬礼,而应融入血脉,化作守护和平的坚定力量。当我们点开《最后的拜访》,看到的不仅是两位老人的重逢,更是一个民族对英雄的永恒礼赞,对家国情怀的深情守望。

(作者王永华,汤向进的战友、内蒙古军区阿拉善军分区政委)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|