北满剿匪、四保临江、接管沈阳,陈云转战东北立奇功

1948年9月,陈云在吉林陶赖昭松花江大桥通车典礼上讲话。

1945年9月14日,延安枣园笼罩在一片紧张的氛围中,此时的中共中央政治局正召开紧急会议。时任中央书记处候补书记的陈云出席了此次会议。会上,陈云接受了新的任命——中共中央东北局委员。

此时,毛泽东正在重庆和国民党方面进行和平谈判。蒋介石之所以热心于所谓的“和平谈判”,其真正用意是要争取时间,把国民党的大批精锐部队运往华东、华北和东北等地。所以在谈判召开不久,蒋介石就急不可耐地单方面以接收“东北主权”的名义,企图争夺对东北地区的控制权。

东北的战略地位极其重要。如果被国民党占领,就将切断中国共产党领导的革命力量与苏联方面的联系,对中共解放区造成南北夹击之势。

此时的形势对中国共产党而言,已到了千钧一发的境地!

为应对此事,抢得先机,在中共中央政治局召开的紧急会议结束几个小时后,陈云就告别了在延安的家人,和彭真等其他几位东北局主要负责人一起,匆忙登上飞机,直飞关外。

不唯上,不唯书,只唯实,调查实践寻方针

1945年9月18日,陈云到达沈阳。自此,陈云开始了他三年零八个月不同寻常的驰骋东北战场的人生历程。根据中共中央的指示,为部署东北局在北满、东满的工作,同年10月15日,陈云由沈阳抵达长春。此时,我党关于东北的工作方针是“迅速集中,加以整补,全力消灭蒋军”,“掌握全东北”。

中央抢占东北的设想,存在着有利的条件。当时,苏联红军已经占领了东北主要的城市和交通要道,我军部分部队也已先期进入了东北若干地方。但是,这个设想的实现也有一些困难,如苏联方面受到同国民政府签订的《中苏友好同盟条约》和国际承诺的束缚;长期受日本殖民统治的东北人民还不了解中国共产党;我军兵力相对薄弱等。

陈云虽对东北战略方针的改变没有表示反对,但仍认为建设北满、东满根据地有着很大的重要性,对那里缺乏骨干力量的局面表示担忧。“眼前我们最困难的事是缺少干部。”“今天我在长春,只看到长春实在缺人。我在沈阳觉得沈阳人少了,现在拿长春来比,沈阳还是‘土豪’,务请抽一些来。”

陈云提出“不唯上,不唯书,只唯实”的观点作为自己行动的准则,图为1989年陈云书写的手迹。

“不唯上,不唯书,只唯实”,这是陈云在延安的理论学习中总结出的信条。从那时起,他就相信,只有实事求是地研究处理问题,得出的结论才最靠得住。

在东北,陈云马不停蹄地向干部群众们了解情况,为了听取更全面可靠的意见,陈云甚至采用了极其独特的调查方式。

据时任中共黑龙江省委组织部部长的赵德尊回忆,陈云把工作人员分成两个部分,相互辩论。一部分扮演蒋介石,另一部分扮演毛泽东。辩论的命题是:如果你代表着充当的角色,你会怎么决策?陈云让双方分别陈述理由。这是一种集思广益、群策群力的调查方法,在激烈紧张的辩论中,充分考虑和分析了各种可能发生的情况,加深了对整个东北战局的了解。

随着局势的发展,中共军队在东北的局面日渐困难。美蒋方面利用《中苏友好同盟条约》,向苏联发起外交攻势,迫使苏军承诺不公开支持中共军队;中共到东北的部队尚未能分兵做群众工作;中共军队进入东北初期收编的一些伪军和地主武装纷纷叛变……根据以上情况,中共中央在11月下旬调整方针,强调“让开大路,占领两厢”,把工作重心放在建立巩固的根据地上。

陈云

而此时,经过两个多月的探索,1945年11月底,陈云在哈尔滨一栋隐秘的小楼里,和北满军区司令员高岗、中共合江省委书记张闻天等人对东北的局势进行了促膝长谈,并取得了一致意见。意见认为我党在当时的情况下独占东北并不现实。

当天晚上,陈云起草了一封给东北局并转中共中央的电报,在电报中系统阐述了他们的意见,主要内容是建议我军应撤出沈阳、长春、哈尔滨三大中心城市,到广大乡村和中小城市放手发动群众,建立巩固的农村根据地,同国民党进行长期艰苦的斗争。

这份电报同中共中央提出的“让开大路,占领两厢”的战略方针是完全一致的。中央回电同意陈云等人的意见。一个月后,毛泽东亲自起草了中央指导东北工作的纲领性文件——《建立巩固的东北根据地》,他指出现阶段最重要的任务是先建立稳固的根据地。这样的战略方针,有利于我们立足农村,发动群众,既让部队得以休整,也能顺利实现扩军,从而壮大我们的力量。

陈云对东北时局匠心独运的调查研究,以及从中得出的结论,对进一步将北满建设成为全东北的大后方和巩固的根据地,起着重要作用。

除匪患,搞土改,强经济,依靠群众铸后盾

1945年11月,陈云奔赴哈尔滨担任北满分局书记。他面临的工作是在北满组织军队、发动群众,建立起稳固的根据地。

北满地区北至黑龙江,南到第二松花江,东起绥芬河,西接内蒙古,当时包括松江、合江、黑龙江、嫩江、牡丹江五个省和一个哈尔滨特别市。战略地位十分重要,是整个东北的大后方。然而,东北历史上匪患不断,北满更是出了名的匪患猖獗地区,小说《林海雪原》以及由此改编的一系列影视作品讲述的就是当时北满地区严重的匪患。他们袭击我军后方,屠杀地方干部,当地群众对土匪更是闻风色变。

小说《林海雪原》。

面对严峻的形势,陈云强调,剿匪是当务之急,不消除匪患,群众心存疑惧,不可能发动起来,也就不可能建立巩固的根据地。他一针见血地指出:“苏军未退,蒋军未到时,剿匪是北满决胜的一环。”

1946年的春天,一场大规模的剿匪斗争席卷林海雪原。

运筹帷幄的陈云始终密切关注着战争的进程和部队的实际问题。剿匪战斗正值天寒地冻的季节,而我军由于补给困难,战士的服装过于单薄,很多人冻坏了手脚。时任陈云警卫员的张季敏回忆,当时战士们穿的大部分是薄胶鞋、薄袜子,帽子都仅是布做的,这样的装备并不能够应付东北寒冷的天气。往往是一宿就冻坏好几百号人。陈云知道此事后,亲自找到供应部部长,限时要求解决问题。他还在北满分局给各省工委的电报中,特别强调要把解决大衣、棉鞋、手套、皮帽作为最重要的政治任务。在陈云的关注下,大量御寒物资筹集运入前线。

在物资供应的保障下,剿匪斗争进展十分顺利,取得了巨大战果。在将近一年的时间里,北满军区毙伤土匪三万一千多人,俘虏三万六千多人。北满土匪已成强弩之末,大势已去。剿匪斗争的胜利,解决了建立根据地的心腹大患,极大增强了当地群众对中国共产党和东北民主联军的信心。

在剿匪斗争中,陈云对当时的工作有了新的见解,他发现我党在东北之所以控制力相对较弱,很重要的一个原因就是没有将群众彻底发动起来。所以,陈云提出要在北满发动经济斗争,搞土地改革,提高百姓生活条件,这样才能更好地将群众动员起来,进而武装起来。

通过大规模剿匪和深入农村的土地改革,中国共产党赢得了广大群众的信任。大批翻身农民入伍,使东北民主联军不断壮大,在北满这块黑土地上,中国共产党站稳了脚跟。北满根据地,成为了我军在东北解放战争中的坚强后盾。

赴前线,应危局,勇拍板,统一思想保临江

1946年10月,国民党军队在东北战场制定了“南攻北守,先南后北”的作战方针,企图先集中力量吃掉东北民主联军南满部队,再全力北上进攻北满根据地,夺取整个东北。

1946年10月14日到28日,东北局召开会议讨论解决方案,会上决定成立中共南满分局和辽东军区,以统一对南满党政军的领导。在会上,面对南满危局,陈云挺身而出,主动请缨,要求到南满去。此时在陈云的人生履历中还从未有过直接指挥作战的经历。

根据东北局的会议记录,陈云在会上十分诚恳地表态,南满是东北的一个重要方面,现在需要增加人去帮助南满同志工作,但我在军事上完全是个外行,因此去后作用不一定会很大,力求“不增加他们的麻烦,多做一些事情”。经过研究,东北局任命陈云为中共南满分局书记兼辽东军区政治委员。

1946年,陈云出席中共中央东北局、东北民主联军总部在哈尔滨举行的高级干部会议。右起:陈云、林枫、吕正操、李立三。

接受了新的任务后,陈云与南满分局副书记、辽东军区司令员萧劲光星夜兼程,赶赴南满军区总部所在地临江市。

南满是今天的整个辽东半岛地区,位于吉林省东南部。长白山腹地的临江市,是曾经的南满军区所在地,这里与朝鲜仅一条鸭绿江之隔。当时,由于国民党集中力量向南满发动攻势,北满到南满的铁路已经被国民党控制。所以陈云和萧劲光只能绕道朝鲜去往南满。

经过长途奔波,陈云和萧劲光终于在中朝边境的一个小镇,遇到了前来迎接他们的辽东军区副政委唐凯。一见面,陈云做的第一件事,依旧是开展调查,了解情况。当天晚上,他和唐凯聊到深夜。

这时,国民党以八个师分三路向南满进攻,占领了南满大部分县城,向临江步步逼近,我军处境十分困难。我军在南满兵力不足四万,进攻南满的国民党军队却达到十万多人,双方实力相差悬殊。要坚守,军区很多同志信心不足。唐凯后来回忆说,当时大家情绪很不统一,部队伤亡很大,没有补充,没有预备。许多人已经把爬犁、绳子、斧子这些上长白山的工具准备好了,随时准备弃守南满。

在浑江城外的七道江,萧劲光主持召开了军区师以上干部会议。会上,针对南满是弃是保的问题,干部们展开了激烈争论。他们各人有各人的看法,有的要求坚持,有的要求放弃,有的说可以试一试。

12月12日夜里,陈云接到了萧劲光从前方打来的电话,萧劲光在电话中反映了会议上的争论。第二天,陈云不顾病体,冒着漫天大雪,亲自赶往七道江。他心里十分清楚,如果放弃南满,国民党就能够集中力量全力攻打北满,我党在北满的根据地将受到威胁,北满如果失守,东北地区就不可能保得住了。

然而,要统一思想,却并不容易。

陈云到达七道江后,再一次运用他独特的“交换、比较、反复”的研究方式,和持不同意见的将领们谈话,对坚守和撤走的利害得失进行分析比较。

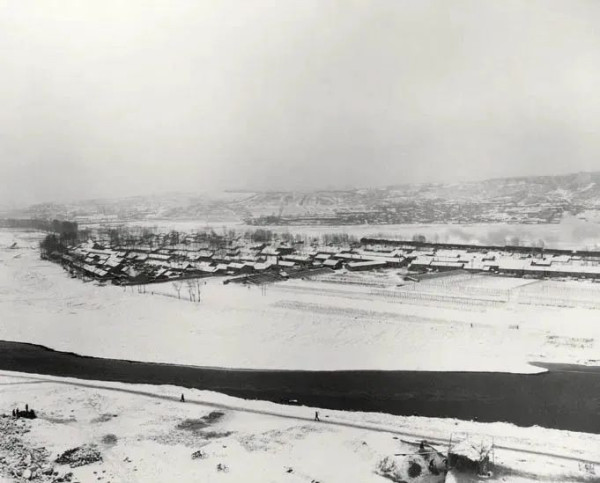

吉林省浑江市七道江村。1946年12月,陈云出席辽东军区在这里召开的师以上干部会议。

在会议期间,陈云曾给林彪和彭真写信,他这样描述自己的感受:“发生争论时,我无从说话,必须弄清事实、弄清利害,才能下决心。本来懂得军事的人,有许多问题是常识问题,但对我来说,却非下大力去摸不可。这件事比在北满不知苦多少倍。……但勇气是有的,现在正鼓起勇气来补十年内战、八年抗战所未上的课。”抱着实事求是的态度,陈云对自己的军事知识来了一个大补习。

为了说明坚持南满的意义,陈云这样比喻战场的形势:东北的敌人好比一头牛,牛头牛身子是向北满去的,在南满留了一条尾巴。如果我们松开了这条尾巴,那就不得了,这头牛就会横冲直撞,南满保不住,北满也就危险了;如果我们抓住了牛尾巴,敌人就进退两难,两面挨打。因此,抓住牛尾巴是个关键。

终于,陈云把大家的思想都说通了。对于南满是保是弃的问题,他最后坚决地表态:“我们不走了,都留在南满,一个人也不走!留下来打!”

从1946年12月到第二年的4月,国民党陆续四次进犯临江。我军在极其艰苦的条件下,奋起反击,四保临江。最艰难的时候,我军根据地只剩下4个小县,22万人口,却要支援前方四万人的作战部队。陈云带领南满分局组织发动当地群众,组成担架队、运输队为前方提供物资,动员农民参加战斗。在一保临江时只有2万人的东北民主联军第三纵队,到四保临江时已经发展到5万人。

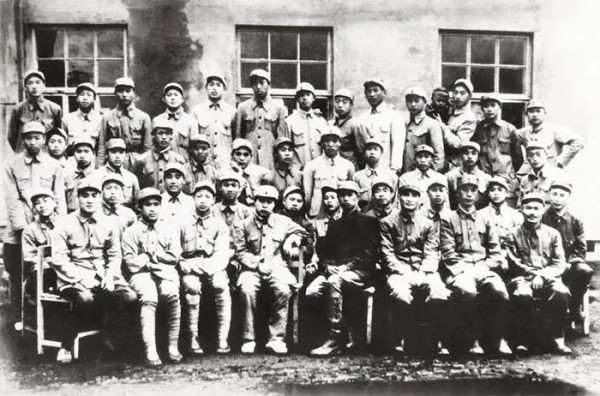

1947年,陈云(前排右三)在临江和辽东军区机关工作人员合影。

在战争最紧张的时候,陈云依然保持着难得的沉静。他时常一边拉二胡一边思考问题,沉静的背后是对胜利的坚定信心。1947年4月初,四保临江战役结束,经过108天的浴血奋战,我军先后四次打退了10万国民党军的大规模进攻,彻底粉碎了国民党“先南后北”企图独霸东北的梦想,为我军从战略防御转入战略反攻奠定了坚实的基础。

进沈阳,谋安定,复生机,接管经验传全国

1948年初冬,坐落在沈阳中山广场的大和旅馆迎来了一位风尘仆仆的中年人——刚刚被任命为沈阳军事管制委员会主任的陈云。这一次,他的任务是负责沈阳市的接管工作。

接管沈阳这样一座大城市,是此前任何一个中国共产党人都未曾遇见和经历过的。

如何接管沈阳?陈云首先想到的是要做好舆论工作。在上海生活过很长时间的陈云知道城市里的人有看报的习惯,所以他专门安排工作人员准备安民布告,另外还提前准备了几期稿件,通过报纸宣传政策,稳定人心。

1948年11月2日下午3点,国民党守军最后一个团宣布投降,沈阳完全解放。仅仅过了半小时,陈云就带领军管会迅速进入沈阳。临时办公地点,就设在沈阳大和旅馆。

此时,展现在陈云眼前的沈阳城满目疮痍,匪特、流氓猖獗,一些角落枪声不断,社会秩序非常混乱。特别是在铁西区的工厂仓库和铁路专线上,还有大批国民党没来得及运走的弹药。这些炸弹据统计,能够装六百个火车皮之多,一旦出现连环爆炸,半个沈阳城就将被炸毁。针对这些乱象,陈云迅速组织军管会维护治安,清查匪特,疏散危险物品,避免了潜在的危机和灾难。

东北人民解放军进驻大和旅馆(现辽宁宾馆),并在此成立沈阳特别军事管制委员会。

进城第二天,陈云就召开了沈阳特别军事管制委员会成立大会。在会上,陈云确定了接管办法:各按系统,自上而下,原封不动,先接后分。他还特别强调,沈阳是我们党接收的第一座大城市,一定要接管好,不能将我们打仗的城市变成死城市,从现在开始,沈阳就是共产党领导的城市了,我们一定要比国民党管理的更好。

然而,接管一座大城市,要面临许多具体而繁琐的问题。比如,军管会进城时,沈阳因为电力系统遭到破坏,全城断电。电灯不亮,电话不通,电车和火车也无法开动,城市功能陷于瘫痪状态。恢复电力成为最紧迫的事情。陈云立即组织军管会连日抢修被烧毁的变压所,倒断的电线杆、高压线及主干线,在进城第二天就实现了部分通电;第三天通电话,电台开始播音。

一些今天看来平常的问题,在当时解决起来却并不容易。例如,在关于汽车应该在左侧通行还是右侧通行的问题上,就曾令军管会的工作人员们大伤脑筋。

据时任陈云秘书余建亭回忆,北满解放区的汽车是规定左侧通行的,但是进入沈阳,原国民党统占下的交通规则是靠右侧通行。这就出现了严重的矛盾。因为没有统一的条例,交通事故频繁,严重影响了沈阳城市的顺畅运转。

陈云没有轻易做决定,而是延续了他一以贯之的做事风格——先做调查。他研究了各国交通规则和汽车制造工业,发现新式汽车的方向盘多数在汽车的左边,适宜右侧通行。在此基础上,陈云做出了右侧通行的决定。后来,这个决定被推广到全国并沿用至今。交通的恢复,为沈阳秩序进一步恢复打下基础。

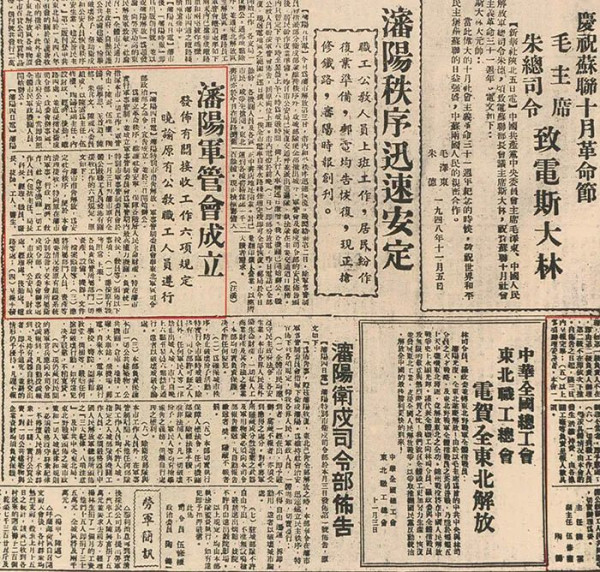

1948年11月7日,《东北日报》刊登以陈云为主任的沈阳军管会成立的消息及军管会发布的有关接收工作的规定。

一座饱受战火摧残的大型工业城市,短短几天时间,就在共产党人手中奇迹般地恢复了生机。

接管沈阳不到一个月,陈云将自己接管沈阳的经验写成书面报告上报中央。毛泽东、朱德、周恩来等人圈阅后大为赞赏。1948年12月24日,中共中央向各中央局、各前委转发了这份报告并批注:此报告甚好,可供你处接收城市时参考。陈云在短短26天实践中创造的沈阳经验,为随后陆续解放的北京、天津以及其他大中城市的顺利接管发挥了重要的借鉴作用。

从陈云在东北的一件件奇功中,可以发现他鲜明的工作特征和领导风格。在面对重大问题特别是从未遇见的新问题时,陈云总是能够想在事前,预先谋划,多谋善断。从北满定计到坚守南满,再到接管沈阳,陈云的主张和建议对党在整个东北的工作起到了重要的作用。不仅如此,他在东北的工作实践和方法,也给党在全国各个地区开展工作带去了宝贵经验。

四十年后,陈云总结了东北解放战争胜利的六个方面的主要原因,一向低调的他没有讲到自己。但是,他在东北解放战争的全过程中发挥的重要作用早已镌刻在历史的丰碑中,永不磨灭。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|