一件大衣,董必武穿了30年

1978年,一件深棕色毛呢大衣被送入红岩革命纪念馆。这件旧大衣的主人是中国共产党创始人之一,曾任中华人民共和国副主席、代主席等职务的董必武。它陪伴董必武走过联合国会场、国共谈判场,虽早已褪色,却承载着一位共产党人朴诚的品格。

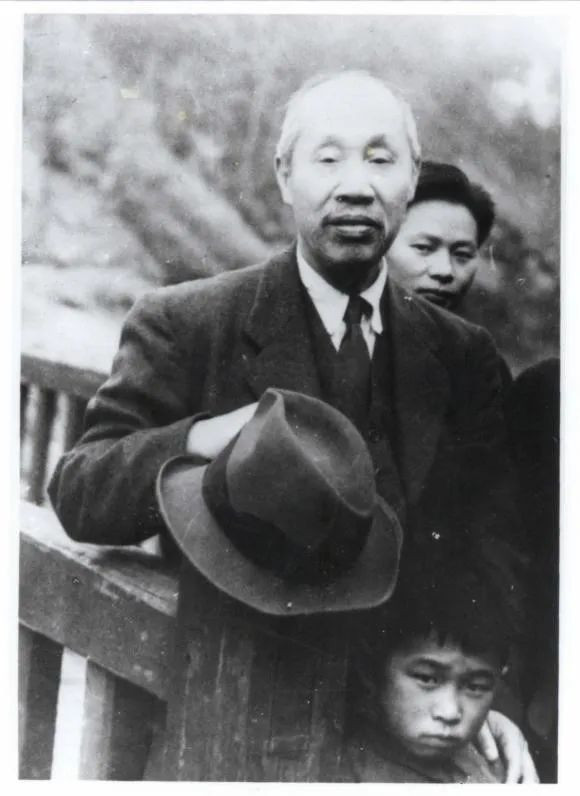

董必武在重庆。重庆市档案馆供图

1886年,董必武出生于湖北黄安(今湖北省黄冈市红安县)一个教师家庭,其父以教书为业,治家严谨;其母是一位农家妇女,淳朴善良。他的家庭虽清贫,但家风淳朴,这给董必武带来很深的影响。

20世纪20年代创办武汉中学时,董必武将董家祖训中的“朴诚”二字融入武汉中学校训。这份源自故土的叮嘱,已经升华为其一生的信条。董必武无论是自己立德立身,还是对家人的要求,都离不开这两个字。

1938年10月,董必武肩负重任抵达重庆,主持筹建八路军驻重庆办事处,并为《新华日报》建立新的分馆。次年1月,中共中央南方局正式在重庆成立,董必武出任常务委员兼统战委员会主任,直至1946年5月随南方局东迁南京。董必武在重庆工作近8年,是驻渝时间最长的南方局领导人之一,而他朴诚的故事也在这片红色土地上流传至今。

克勤克俭 俭以养德

董必武在南方局负责统战工作,与锦衣华服的各界人士打交道时,仍然坚持衣着朴素。

有工作人员觉得,作为中共代表衣服不能太寒酸,建议为他置备几件像样的衣服。董必武却说:“我们共产党人,是要革命,不是要讲阔气。同国民党比,要比革命,比谁是真正为亿万中国人民谋利益,比谁能得到中国劳苦大众的拥护。我们每花一分钱,都要想到解放区人民的艰苦生活,想到敌占区人民逃荒要饭的惨景。”

1945年,董必武代表中国共产党与国民党、民主党派人士共同组成中国代表团,前往美国参加联合国制宪会议,这是中国共产党首次登上重大国际政治舞台。考虑到美国夜间天气寒冷,工作人员想为董必武添置御寒的衣物。董必武起初婉拒,后来经过大家多次劝说,才在重庆购置了一件深棕色的毛呢大衣。

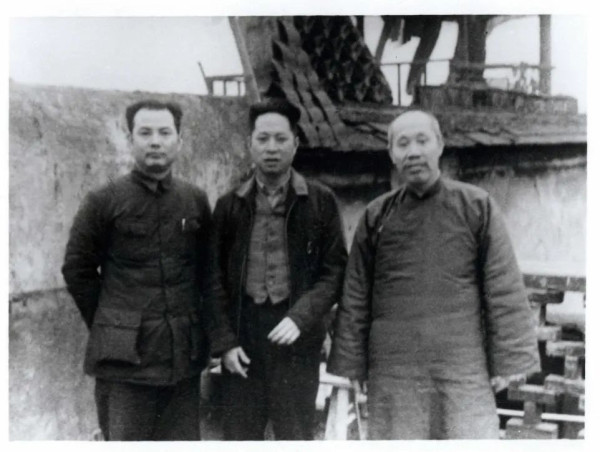

董必武(右)、叶挺(中)、叶剑英(左)在重庆八路军办事处。重庆市档案馆供图

这件大衣伴随董必武经历了诸多重要时刻,他不仅穿着这件大衣出席了联合国制宪会议、代表中国共产党郑重地在《联合国宪章》上签下了自己的名字,后来还与周恩来一起率领中共和谈代表团同国民党代表进行谈判,1947年3月国共谈判破裂后,他又身穿这件大衣返回延安……

这件大衣一直陪伴了董必武30个春秋。董必武逝世后,他的妻子何连芝将这件大衣捐赠给了红岩革命纪念馆。

严于律己 不搞特殊

抗战时期,八路军重庆办事处经费紧张、物资匮乏。组织安排董必武负责财务和后勤工作,他严格核查每月开支账目,既要保证同志们的基本生活,又坚持精打细算。

有一次月底结算时,董必武发现多支出了6角钱,他认为这是工作失误,十分自责,执意在机关大会上作了深刻的自我检查,后来还就此事向党中央作了检讨。

这件事给办事处的工作人员留下了深刻印象。近半个世纪后,1985年10月,邓颖超重返重庆,在会见抗战时期于红岩村工作过的部分老同志时,大家追忆往事,仍清晰记得董必武当年为6角钱向中央作检讨的故事。

身居高位却从不自视特殊,董必武对自己如此,对家人也是如此。他一直严格要求自己和亲属,常常教育家人,“做人要有规矩”,“做自食其力的老实人”,“我们应该以劳动生活为光荣”。

新中国成立后,董必武先后担任过中央人民政府委员、政务院副总理,最高人民法院院长,中华人民共和国副主席、代主席等职务。董必武的亲友们看到他身居高位,找他帮忙的越来越多:有的想进城、有的想安排工作、有的想调动工作。在给亲友的回信中,董必武写明了他的态度:现在国家是人民的国家,在国家机关工作的人,必须为人民服务,除了法律规定的职权外,任何人没有特权;一切革命工作都是为人民大众谋利益,人民大众的利益问题解决了,革命者个人利益的问题也就在其中解决了;假使参加革命而以解决个人利益为目的,那是绝对错误的。

到后来,董必武干脆写了一封讲明道理的“通函”,并打印出来分别寄给数十位亲友。这样一来,请求他利用职权办私事的亲友也就越来越少了。

严慈并济 以爱传家

董必武经常告诫孩子:“你是革命的后代,要严格要求自己,生活上要艰苦朴素,和群众同甘共苦,绝不能高人一等。”还会告诉他们:“衣服虽然有补丁,但是只要干净整洁,这样别人在社会上同样会尊重你的。”孩子们到外地读书,董必武夫妇也只给学费、伙食费等一些必要的钱,并且要求必须记账。

董必武的子女回忆,他不许浪费一张纸,一把牙刷、一条毛巾都非用到不能再用的时候才更换。在父母的言传身教下,孩子们也懂得了勤俭持家的道理。小儿子董良翮上中学时喜欢上了一双布鞋,自己默默地从车费中3分、5分地积攒,这样坚持了两年,终于买下了那双鞋子。

1969年,董良翮高中毕业。当时,按照国家要求,大部分青年要到条件艰苦的农村插队锻炼。已年近84岁的董必武斩钉截铁地说:“干部子女不能特殊,良翮还是下乡插队去!”于是,董良翮被安排到河北省晋县(今河北省晋州市)周头公社贺家寨大队。临行前,董必武把一条自己使用多年、打着补丁的旧毛巾送给儿子,语重心长地叮嘱道:“你不能当特殊农民,要做一个普通农民。你要听老农的话,听队长的话。”董良翮谨遵父亲教诲,在农村勤学苦干了10年。

董必武教育子女既严格又充满温情,总是和孩子们平等地交流。女儿董良翚在信中批评他性子急,这位父亲虚心接受批评,并诚恳地对女儿提议:“你遇见我旧病复发时就提醒我,总会改掉的。”董良翚上中学时,有一年向父母隐瞒了自己补考的事情,董必武知道后很生气,他生气的原因不是补考,而是女儿没有像对待朋友一样对待他。在给女儿的信中,他告诉女儿:他不仅是父亲,更是朋友,对朋友要以诚相待。董良翚在《董必武家书》里深情地写道:他不仅是我的父亲,更是我的朋友……他用自己的思想历程和他的坚守教育我,他的爱是矗立在我眼前实实在在的榜样。无论什么时候想到父亲,想到他不经意的话语,想到他深思熟虑的文字,总让我感到十分温暖、贴心。

从黄安到红岩,从穿了30年的旧毛呢大衣到送给孩子的补丁毛巾,朴诚二字贯穿董必武波澜壮阔的一生。在物质丰裕的今天,朴诚精神仍然历久弥新——守住精神之本,方能永葆初心本色,这是董必武留给我们的宝贵精神财富。

(作者单位:重庆市档案馆)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|