晋察冀边区银行冀中分行的源头“安平分行”的创建始末

晋察冀边区银行冀中分行溯源研究

——基于安平分行创建史实的考证与思考

彭广明 李建抓

摘要:本文通过多维度史料钩沉与田野调查,系统考证了晋察冀边区银行冀中分行的源头——“安平分行”的创建始末。研究表明,安平分行于1938年5月9日由关学文、王俊民(化名)等人在安平县城创立,是人民币前身“边区票”的首发地之一,也是冀中金融体系的摇篮。尽管仅存续60余日便因战火迁徙更名为“冀中分行”,但其作为中国共产党领导下首个抗日根据地分行的历史地位不容忽视。研究发现,安平分行曾设置经理一职,由当地乡绅王俊民(本名王世杰)担任。其旧址位于安平县城北街路东(今孝仁村7号)及槐林庄村(今大同新村)。本文通过族谱、口述史料与历史影像的交叉印证,揭示了安平分行在货币斗争、军需保障及红色金融体系建设中的独特作用,为抗战时期根据地金融史研究提供了重要实证。

在烽火连天的抗日战争岁月里,晋察冀边区银行作为敌后抗日根据地的金融堡垒,不仅肩负着稳定经济、保障军需的重任,更在红色金融史上镌刻下不可磨灭的印记。其下辖的"冀中分行"作为中国人民银行的重要源头之一,其创建历程始终笼罩着一层历史迷雾:它是否曾以"安平分行"之名诞生于抗日烽火之中?创建初期是否设置了经理一职?这一问题的考证,不仅关乎一段金融史实的澄清,更承载着对革命先辈金融智慧与牺牲精神的追忆。

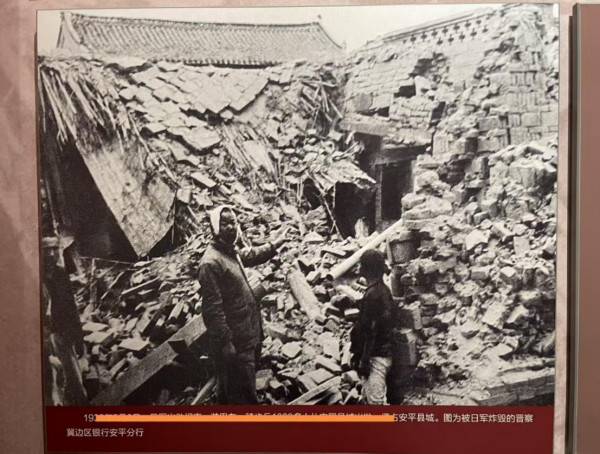

本文通过多维度史料钩沉与田野调查,首次系统梳理了晋察冀边区银行冀中分行前身"安平分行"的创建始末。从边区银行元老石雷的亲历记录,到未刊回忆录《人生百年》的珍贵记载;从被日军炸毁银行的照片,到地方志书与族谱的交叉印证;从银行旧址的现存格局,到亲历者后代的口述重构,层层剥茧般还原了这段湮没于岁月长河的金融往事。研究发现,"安平分行"确为1938年5月9日由关学文、王俊民(化名)等人在安平县城创立,虽仅存续60余日便因战火迁徙更名为“冀中分行”,却在红色金融史上留下了独特的"安平印记":这里是人民币前身"边区票"的首发地之一,是冀中金融体系的摇篮,更是见证中华民族在危亡之际以金融为刃、抵御外侮的生动缩影。当我们拂去历史的尘埃,那些泛黄的账簿、模糊的照片与口耳相传的记忆碎片,终将拼凑出一段属于中国人民银行的红色金融基因密码。

晋察冀边区银行壹元券彭广明收藏

一、“安平分行”名称演变考辨

(一)"安平分行"原始称谓说

对晋察冀边区银行在安平县城设立分行的名称及其演变情况,曾在边区银行工作的石雷同志在《回忆晋察冀边区银行》一书《回忆晋察冀边区银行生活片段》一文里明确提到:1938年5月,在“人民自卫军”与当地土匪武装混战的安平城内建立起“安平分行”……不久迁至河北任丘县青塔镇,改称“冀中分行”,安平改为办事处(出处:中国人民银行河北省分行:《回忆晋察冀边区银行》,河北人民出版社,1988年6月,第45页)。根据石雷记载,分行1938年5月在安平县初建时称“安平分行”,7月初离开安平县后改称“冀中分行”。

石雷同志终生从事金融工作,离休前在人民银行总行任副司长,离休后从事金融研究。涉及“安平分行”名称的《回忆晋察冀边区银行生活片段》这篇文章的用词之严谨令人叹服,比如:“晋察冀边区银行于1938年2月18日正式成立”,“1938年3月20日开幕营业”;晋察冀边区银行“历经10年5个月又4天”等。然而,石雷关于分行名称及其演变的表述,与官方文献《晋察冀边区银行》的记载存在冲突。《晋察冀边区银行》记载:“总行成立之后,边区银行经理关学文回到冀中,积极地组建了‘晋察冀边区银行冀中分行’。冀中分行是1938年5月9日于河北省安平县城里成立的”(出处:河北省金融研究所:《晋察冀边区银行》,中国金融出版社,1988年2月,第87页)”。石雷所称"安平分行"名称及其演变的说法是否还有其他依据,有待进一步考证。

(二)佐证材料考证

1.扬子久《人生百年》记载的“安平分行”。曾在边区银行冀中分行工作的扬子久同志,在其回忆录《人生百年》中记载:“边区银行是1938年边区政府成立的抗战银行,行长是关学文,不久边区银行在安平县设立分行,分行行长是当地乡绅王俊民(我村彭俊民的岳父)。随后又成立了冀中分行,行长为陈尚孔,安平分行就改为支行”(出处:扬子久著:《人生百年》,2015年,未正式出版,第36页)。这段记载对“安平分行”与“冀中分行”的传承关系表述虽然不够准确,但表达了1938年在安平县设立的分行名称为“安平分行”,且先有“安平分行”,后有“冀中分行”,有了“冀中分行”后,安平转设支行(即边区银行安平县办事处)。

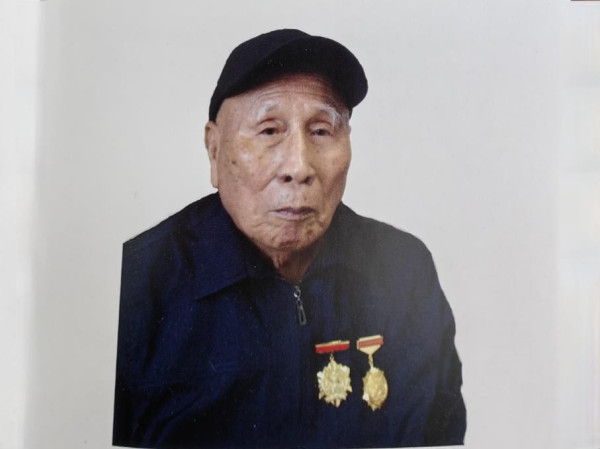

扬子久,河北省安平县北满正村人,1921年生人,1938年9月参加边区银行冀中分行工作,历经冀中分行加印部科员、科长;三分区银行办事处出纳科长,任(丘)河(间)县营业所主任;1942年日寇五一大扫荡后,转冀西山区银行任三分区办事处主任、北岳分行培训班主任;全国解放后任中国人民银行察哈尔省分行检查科长。1951年到保险公司工作,职务至厅级,1986年离休。2013年自主撰写自传体回忆录《人生百年》,9万余字,2015年付梓,未正式出版。这是笔者在革命老区安平县乡村实地调查中获得的重要资料之一。

扬子久佩戴抗战胜利70周年勋章

纪念馆老照片标注的“安平分行”。在安平县台城村“中共第一个农村支部纪念馆”内,一张民国老照片下方标注着“……被日军炸毁的晋察冀边区银行安平分行”。2023年10月,为纪念1923年8月中共第一个农村支部--台城特别支部成立100周年,“中共第一个农村支部纪念馆”经中国共产党河北省委、衡水市委、安平县委三级党委共同主导下完成纪念馆提升改造并重新开馆,其中这张图片名为“被日军炸毁的晋察冀边区银行安平分行”,是由河北省委党史研究室定名的,成为“安平分行”名称来源的重要佐证。

图为被日军炸毁的晋察冀边区银行安平分行

《文史精华》期刊文章对“安平分行”的表述。河北省政协主办的《文史精华》总第241期(2010年6月)刊载的一篇《从晋察冀边区币到人民币》文章,对“安平分行”名称有明确记载。文中表述为:边区银行成立不久,经理关学文就回到冀中,1938年5月在安平县城又组建了“晋察冀边区银行安平分行”,……不久又迁到任丘县青塔镇,改称“冀中分行”,安平改设办事处(出处:河北省政协文史资料委员会,《文史精华》总第241期·2010年6月,第10页)。作者陈平对边区银行颇有研究,2001年就专程采访过曾在边区银行工作的石雷,2010年又发表了《从晋察冀边区币到人民币》文章,系统研究了边区银行和边区印刷局的成立背景、发展过程,其中着重提及“安平分行”的成立过程,以及后来更名为“冀中分行”的具体原因。

2001年,陈平(左)采访曾在晋察冀边区银行工作的石雷

4.《红色货币简史》一书记载的“安平分行”。该书对“安平分行”进行了表述:在边区银行成立不久,关学文经理就回到冀中地区,(1938年5月)在安平县城组建了“晋察冀边区银行安平分行”(出处:朱安祥、白秦川:《红色货币简史》,岳麓书社出版,2024年11月,第131页)。作者朱安祥、白秦川的《红色货币简史》对红色货币进行了系统研究,从近代革命史的高度和经济史的角度,充分肯定了红色货币的重大意义。

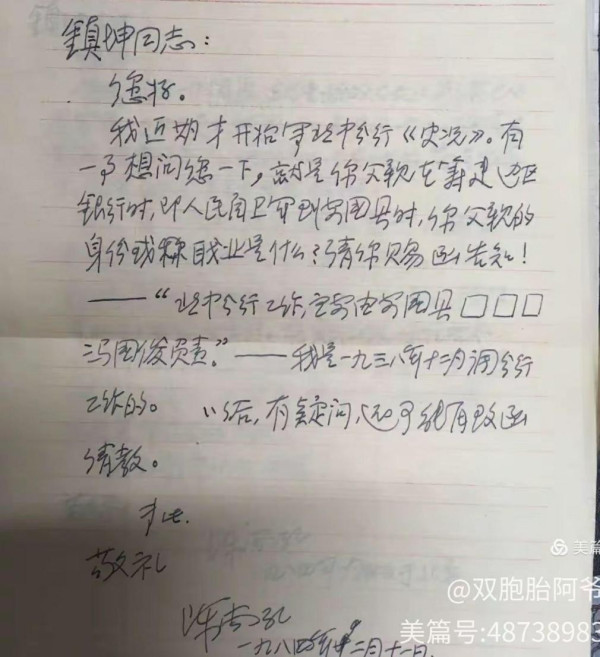

5.安平分行组建人冯国俊同志的后代对“安平分行”的表述。“烽火HOME-革命人物数据库自助建设平台”(山东师范大学抗日战争研究中心合作建设)网站首页/前辈/冯国俊同志简介:“1893-1977河北省安国县东固村人,1938年5月领导组建晋察冀边区银行安平分行,同年12月任冀中分行副经理”。作者“双胞胎阿爷”(项宗裕)是冯国俊的外孙,即冯国俊大女儿冯镇坤(曾任边区银行会计科长)和丈夫项伟略(曾任边区银行营业主任)之子。他通过撰写文章《晋察冀边区银行总行经理及各科室干部名单汇总》、《一张老照片的故事》等,对多位晋察冀边区银行人物生平进行了整合;主动将其前辈与当年边区银行同事的一些书信往来公之于众,为世人提供了珍贵的资料。

曾任冀中分行经理陈尚孔1984年12月写给冯镇坤的信

安平分行会计焦纯青同志的后代对“安平分行”的表述。《晋察冀边区印刷局的故事(55)》(焦凯立的微博)记载:“冯国俊,1893-1977河北省安国市东固村人,1938年5月领导组建晋察冀边区银行安平分行,同年12月任冀中分行副经理”。焦凯立先生是安平分行初建时会计焦纯青的侄子,他的父亲焦选青是边区印刷局较早的成员之一,先后任会计和会计科长,母亲郑彦芬也在抗战时期参加边区印刷局。焦凯立从2018年开始在网上撰写《晋察冀边区印刷局的故事》系列文章,为边区印刷局全体立传,已在新浪博客和微博头条上发表了125篇文章。他还倡议发起了在阜平县南峪村建立边区金融印钞前辈人名墙,并在2023年9月为该人名墙揭幕。

2023年9月,焦凯立在阜平县南峪村边区金融印钞前辈人名墙揭幕仪式上,介绍大伯焦纯青、父亲焦选青、母亲郑彦芬

7.地方党委宣传文章对“安平分行”的表述。河北省安国市委“红色安国”网页党史研究室文章《安国--晋察冀边区银行的策源地》记载:边区银行成立不久,经理关学文就回到冀中,1938年5月在安平县城又组建了“晋察冀边区银行安平分行”……不久又迁到任丘县青塔镇,改称“冀中分行”,安平改设办事处。文中阐述了1938年5月在安平县建立分行的名称为“安平分行”,以及后来更名为“冀中分行”的原因。

(三)“安平分行”命名逻辑的当代解读

“边区银行安平分行”,这一名称是直接采用冀中区安平县的地名“安平”来命名分行。

安平县作为革命老区,拥有着光辉的革命历史。1923年8月,在李大钊领导下,弓仲韬创建了中共安平县台城特别支部,这便是中共的第一个农村支部。1924年8月,河北省第一个县委--中共安平县委宣告成立。到了1938年,安平县大部分村庄有了党组织,党支部有205个,党员人数也发展到1972人。由于这里有着良好的党组织基础,冀中区党委、冀中行署、八路军三纵队暨冀中军区都先后在此创建,安平县由此成为冀中政治、军事、民运、文化中心。基于这样深厚的革命底蕴和重要的战略地位,边区银行经理关学文和吕正操司令员将新设分行定名为“安平分行”,这极有可能是其中关键的原因。

以一个地名命名一个机构、一种文化或一个区域,在历史和现实中并不鲜见。比如在抗日战争时期,晋绥边区根据地的兴县农民银行,就是以县级地名“兴县”命名的边区根据地银行;古代文化遗迹,很多都是以发现地的自然村庄名称来命名,像二里头夏文化遗址,便是以发现地河南省偃师市二里头村而得名;在省市等名称方面,石家庄市的得名就源于曾位于新华区东南部、最早见诸于元明清碑刻古籍中、因修铁路而闻名的石家庄村。安平,因“官民安居乐业且地势平坦”而得名,将其用于“晋察冀边区银行安平分行”名称,寓意中国共产党在地势平坦的华北平原上建立的第一家革命根据地银行分支机构,期望通过发展边区经济,支援抗战取得胜利,最终实现人民安居乐业的美好愿望,这或许也是采用“安平”地名作为银行名称的重要缘由。

那么,为什么在历史记载中“安平分行”的相关内容较为稀少呢?主要是因为“安平分行”存在的时间很短。1938年5月9日,“安平分行”在安平县城设立,然而到了7月初,因遭日军轰炸原因,它就离开安平县,迁至任丘县青塔镇,并随即更名为“冀中分行”,在安平县仅仅存在了2个月的时间。与之相比,更名后的边区银行冀中分行从1938年7月一直存续到1948年7月,直至与冀南银行合并成立华北银行,存在时间长达10年。这就好比一个寿命60岁的人,在出生后1周岁内叫“安平分行”,1周岁后改名为“冀中分行”,“安平分行”阶段在整个“冀中分行”历史中仅占六十分之一。而且在50年后人们凭记忆口述历史时,说冀中分行在安平诞生,却忽略了其1周岁内曾叫“安平分行”,这种描述其实也符合常理。另外,在“安平分行”时期,工作人员只有十几人,而后来冀中分行发展到一百多人,当时知晓“安平分行”的人就不多,50年后还能回忆起“安平分行”的人更是少之又少。所以,我们不能因为记述“安平分行”的资料和人较少,就否定它曾经存在的事实。

二、“安平分行经理”核心人物考据

(一)“安平分行经理王某民”原始说

在一家银行中,经理(现今称作“行长”)无疑是核心人物。那么,边区银行安平分行是否设立了经理这一职位?如果有,经理又是谁呢?曾在安平分行一开始就做出纳工作的满村同志记载,分行经理是“王X民”。

满村(曾用名满存智)在《回忆晋察冀边区银行》一书《晋察冀边区银行冀中分行始末》文章中回忆道:1938年4月下半月,边区银行总行经理关学文同志从总行(驻山西省五台县石咀)带到冀中安平县几万元(伍元、壹元版)没打印号码的新边区票,准备在安平筹备建立边区银行(安平)分行,当时找安平县商会会长、宝昌隆布庄经理王菊农和冯国俊协助筹建。这样王、冯二人协助关学文找人员、找房子、买办公用品。在建立(安平)分行前几天,王菊农坚决不担任(安平)分行经理,而推荐安平县北街开文具店的经理王X民(安平城南五里槐林庄人)担任,并指定了冯国俊、焦纯青、李全衡、满存智等几人用6位的手打号码机和一个铅A字,在新边区票上先打号码,再打A字头。完成后,即收入总行账户,即是(安平)分行资金。筹备工作基本完毕后,(安平)分行于5月9日在安平城内北街路东正式开业”。“(安平)分行初建时的人员:经理:王X民,主要任务向商民宣传边区票。主任:冯国俊,主要任务是给总行买印刷器材、纸张、等物品……”。分行的主要业务是发行边区票,开展货币斗争,收取财政款项,支付军政费用(出处:《回忆晋察冀边区银行》第127-128页)。

满村同志终生从事金融工作,离休前是人民银行天津分行的副行长,在涉及该内容的《晋察冀边区银行冀中分行始末》回忆文章中,描述分行在安平县创建初期过程的文字较其他回忆者明显用墨最多,最为详细,其中描述“分行经理王X民”用词达3处之多;尽管时隔50年已经记不清分行经理的全名,中间一字想不起来了,即使用X表示,也要把分行初建时第一位经理记载下来,这不得不说,满村求真务实的文风是令人叹服的。

然而,满村关于安平分行设有经理且经理为王某民的表述,与官方文献《晋察冀边区银行》的记载存在冲突。《晋察冀边区银行》中记载“分行刚成立时没有设经理、副经理,分行的主要工作由营会主任冯国俊兼管”(出处:《晋察冀边区银行》第87页)。满村所说的“安平分行”经理为王某民这一说法,是否还有其他依据支撑,仍有待进一步考证。

(二)文本证据的闭环验证

1.《晋察冀边区印刷局简史》一书记载分行经理由一家文具店经理担任。该书对分行初建时经理设置进行了表述:“1938年5月9日边区银行(安平)分行成立,对外挂牌营业,设址在安平县北街路东,分行经理由安平县北街一家文具店的经理担任。1938年12月1日,八路军三纵队调陈尚孔任经理,冯国俊为副经理。”(出处:傅发永主编,《晋察冀边区印刷局简史》,中国金融出版社,1995年6月,第98页)。上述表明分行创建初期即设置了经理一职,经理由安平县北街一家文具店的经理担任,是对满村表述的一个佐证。

2.汉森笔下透露的银行经理信息。前文提到的“中共第一个农村支部纪念馆”中陈列的“被日寇飞机炸毁的安平分行”照片,其出处引发关注。经进一步了解得知,该照片出自宋玉武编著的《从北平到延安—1938年美联社记者镜头下的中国》一书,是美国记者汉森在1938年6月到冀中采访时拍摄的。

霍尔多・汉森(1912—1992)是20世纪30年代来到中国的美国记者,他拍摄了大量反映抗战时期中国军民面貌以及中国共产党领导人的照片,真实地记录了日军的侵华暴行和中国军民的顽强抵抗。1938年3月,汉森作为首个外国人进入冀中采访;同年6月,他再次受邀前往冀中。6月16日,汉森一行抵达安平冀中行政公署,被安排住进(边区)银行大楼的三间套房,而这三间套房正是银行经理的住房。汉森当时庆幸自己住进了好房子,没想到第二天早上灾难降临,银行大楼成为日军空袭的目标。

书中所附照片下标注:1938年6月17日,汉森到安平后暂住的边区银行在日军空袭中变为废墟,一名值班警卫遇难。汉森当时刚离开大楼,躲过一劫。这次日军的飞机在安平上空盘旋约15分钟,共投下13枚炸弹,其中4枚击中银行大楼,这显然是一次目标明确的轰炸。(出处:宋玉武编著,《从北平到延安—1938年美联社记者镜头下的中国》,广西师范大学出版社,2020年6月,第87页)

汉森提到“被安排住进(边区)银行的三间套房,这三间套房是银行经理的住房”,这表明边区银行安平分行应该是设有经理的。或许经理在附近有自己的住所,所以银行为其安排的住房才临时给贵客汉森居住。这一点能够作为前文满村回忆录中提到的银行经理是县城北街开文具店的王某民的一个佐证。

3.扬子久《人生百年》记载安平分行经理是王俊民。前文提及的扬子久在其记载中有“安平分行行长是当地乡绅王俊民(我村彭俊民的岳父)”。扬子久的记载说明安平分行时期设置有经理一职,且经理是王俊民。这也解答了满村记载中“王X民”的确切名字为“王俊民”。那么,王俊民究竟是谁呢?能否通过王俊民与彭俊民翁婿关系的真实性,进一步求证王俊民的真实身份?

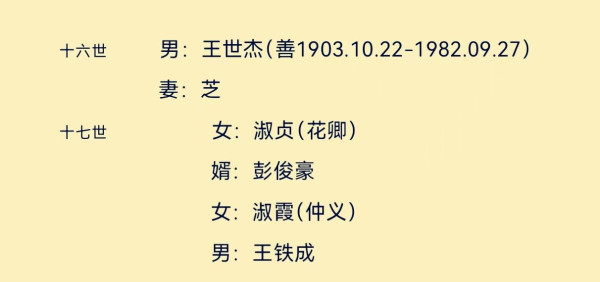

4.族谱破译:想要从族谱中破译王俊民与彭俊民是否为翁婿关系,首先需要弄清楚当事人有几个名字,也就是本名、化名、曾用名。

关于“分行行长是当地乡绅王俊民”这句话。满村文章记载王俊民是安平城南五里槐林庄(即今“大同新村”)人。笔者之前曾前往大同新村进行调查,得知王俊民又名王世杰,“王俊民”是王世杰参加安平分行工作后更改的化名,也就是说“王俊民”的本名是“王世杰”(这一点在本文下面“(三)口述史料的声纹重构”中有相关描述)。

关于“我村彭俊民的岳父”这句话。扬子久在《人生百年》回忆录中提到:“彭俊民在安平县银行工作,后改名彭俊豪”(出处:《人生百年》第35页)。笔者在安平县北满正村调查边区银行高阳营业所彭俊豪烈士事迹时,其82岁的侄子彭绍谦先生表示:彭俊豪原名叫彭俊民,他是到丈人家后改名叫彭俊豪的(关于彭俊豪烈士的故事在笔者另一篇文章《晋察冀边区银行与安平县的深厚事缘》中有描述)。

为了进一步求证王俊民(本名王世杰)是否曾担任安平分行经理,笔者就王世杰与彭俊豪的关系,联系了《大同新村村史》主编张申先生和大同新村村民王志浩先生,他们提供了大同新村王氏家族谱的记载:王世杰的大女儿叫王淑贞,王淑贞的女婿叫彭俊豪。

河北省安平县(槐林庄)王氏家族谱(截图)

由此可以推断,王世杰在担任安平分行经理时化名为王俊民,在此期间彭俊民进入安平分行工作,为了避开王俊民的名讳而更名为彭俊豪。由于彭俊豪工作出色、德才兼备,王世杰不惧银行工作面临的生命危险,将爱女王淑贞嫁给了彭俊豪。至此,王世杰曾为安平分行经理这一说法得到了进一步证实。

(三)口述史料的声纹重构

为深入了解王某民(王俊民)的具体情况,笔者前往大同新村展开实地走访调查。多位王姓年长者一致表示:大家要找的“王某民”或者“王俊民”,实际上应该是“王世杰”。

右二右三左一为被采访人王志浩、王耀宗、王建忠,右一右四为笔者彭广明、李建抓

80岁的王志浩先生介绍道:“王世杰在解放前是村里的大户人家,家境殷实,拥有三百亩土地。他在县城做生意,经营着钱庄、绸布店、文具店等几十间商铺,生意规模做得很大。抗战初期,他在安平担任过边区银行(此处指安平分行,下同)的经理。”

75岁的王耀宗先生也说道:“王世杰和我父亲王世彬是亲兄弟。在战争年代,他没和家里人商量,就独自做主卖掉了在县城的十几间商铺,卖得的钱全部支援了共产党。他和吕正操关系十分要好,还当过边区银行经理。文革期间,他遭受了不公平待遇,文革结束后去了北京,还是我送他去的呢。”

安平县老区历史文化展览馆馆长、62岁的王建忠同志,长期研究革命历史人物,他讲述道:“在我们家族里,按照辈分,王世杰是我的大伯。他于1903年在槐林庄出生,接受过高等教育。在战乱年代,他在安平县老城十字街以北至盐店附近拥有几十间商铺。他常年往来于京、津、保定等城市,人脉广泛,为人仗义,大家都尊称他为王绅士。1938年,吕正操组建八路军第三纵队时,部队的给养遇到困难,王世杰深明大义,卖掉临街的十多间商铺,再加上自己平日里积攒的两千多大洋,全部捐献给了吕正操司令员,用于部队的经费开支和兵员扩充。后来,受吕正操的托付以及安平县政府的指令,他协同关学文行长组建边区银行安平分行,并被任命为安平分行经理。仅仅一个多月后,安平分行遭到侵华日军轰炸,他将银行秘密转移到自己的村子里。又过了一段时间,安平分行跟随冀中行署转移到沧州任丘。文革期间,王世杰受到了不公正的对待,1978年被送到北京儿子家中居住,1982年离世。”

2024年付梓的《大同新村村史》也对王世杰担任安平分行经理一事有所记载,其内容与满村在《回忆晋察冀边区银行》一书的《晋察冀边区银行冀中分行始末》文章中的表述基本相符(张申主编:《大同新村村史》,未正式出版,2024年1月,第110页)。

通过上述调查足以证明,边区银行安平分行确实设置了经理一职,经理就是王世杰,而王俊民是王世杰担任经理期间使用的化名。

三、“安平分行”旧址空间考证

(一)安平分行(县城)旧址

1.史志中的安平分行(县城)地址。《晋察冀边区银行》一书记载:边区银行(安平)分行于1938年5月9日在安平县城里成立(出处:《晋察冀边区银行》第87页)。《河北省志・金融志》记载:1938年5月9日,边区银行(安平)分行在河北省安平县城内北街路东正式开业(出处:河北省地方志・金融志编纂委员会,《河北省志・金融志》,中国书籍出版社,1997年1月,第126页)。满村在《晋察冀边区银行冀中分行始末》文章中回忆道:“筹备工作基本完成后,(安平)分行于5月9日在安平城内北街路东正式开业”,“(在6月17日上午),日寇飞机第一次轰炸安平县城,(安平)分行大门被炸倒,一个警卫被炸死,其他房屋被震裂”,“(安平)分行全体人员于当日下午转移到安平城南5里的槐林庄村办公”(出处:《回忆晋察冀边区银行》第128、129页)。然而,这些记载中都没有提及更为具体的地址。

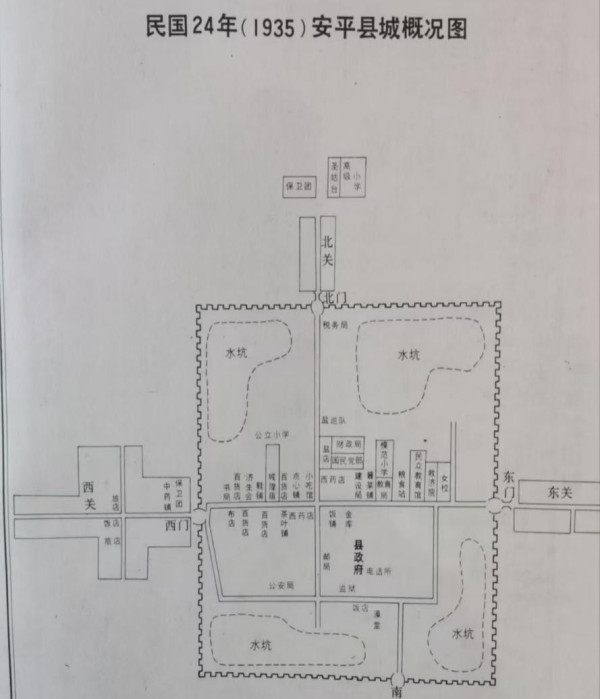

2.三张地图锁定老县城北街。要确定城内北街的位置,首先得锁定老县城的方位。《安平县志》中有一张“民国24年(1935)安平县城概况图”(出处:安平县地方志编纂委员会:《安平县志》,中国社会出版社,1996年10月,插图),但图上的地标只有东关、西关、南关、北关,无法与当今的地标相对应。

民国24年(1935)安平县城概况图

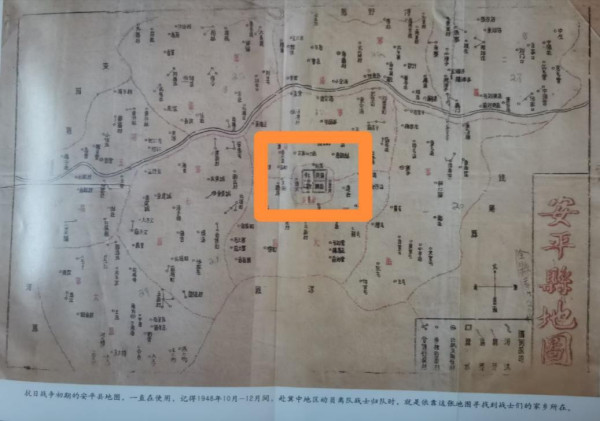

赵勇田(抗战时期冀中区委书记黄敬的勤务员)撰写的《我的八年抗日战争》一书里,有一张抗战时期使用的“安平县地图”(出处:赵勇田,《我的八年抗日战争》,北京图书出版社,2014年5月,第29页)。这张地图标注了县城中的村庄名称,以地图上的老十字街为中心,四个角中,西北角标注为孝仁村,按顺时针方向依次分别是兴贤村、县前村、政宣村,能够与当今的村庄名称对应,从而确认了老县城的位置。

抗战时期安平县地图

从现代地图上标注的上述四个村,对应查找老十字街位置。

高德地图截图

安平县老城十字街,如今南北向是圣姑路,东西向是人民西街,所说的老县城“北街路东”主要涉及两个村庄,南端靠近十字街东北角的是兴贤村,兴贤村以北是孝仁村的一部分。

3.口述史中的分行坐标。笔者李建抓曾担任县委组织部多年分管基层组织的副部长,对县城的村庄和村民情况比较熟悉。从2024年9月开始,他深入到县城的孝仁村、兴贤村、县前村、政宣村等走访村民,调查边区银行安平分行的位置情况,找到了崔跃沾、崔万里、崔新堂三位说法较为一致的年长知情人。2024年11月8日,笔者分别对这三位知情人进行了座谈采访。

孝仁村81岁的崔跃沾先生说:“我家居住的地方在圣姑路和人民西街交叉口北行路东的崔家胡同,是孝仁村7号,就是当年边区银行用过的宅院”。

右二右三左二为被采访人崔万里、崔跃沾、崔新堂,右一右四为笔者为彭广明、李建抓

安平县春晖园养老服务中心董事长、59岁的崔万里先生说:小时候听爷爷说过,边区银行就在孝仁村崔家胡同,即现在圣姑路东孝仁村7号这个位置。他介绍,爷爷崔墨林(又名崔俊山)在抗战时期是安平县议员,自上世纪30年代初就在县城东街经营“万聚隆”酱菜园(见“1935年安平县城概况图”东街路北标注的“酱菜铺”),直到解放初公私合营,生意做得很大,分店开到了保定,其名声可与保定槐茂酱菜媲美。关于崔墨林及其酱菜园,在高宏然、李建抓著的《特别支部》一书中有记载:抗战期间,在县游击大队最艰难的时刻,开明人士、做酱菜生意的崔墨林找到政委张根生,捐了四百块大洋支持抗战,崔家还将祠堂让给八路军办弹药厂(高宏然、李建抓著,《特别支部》,花山文艺出版社,2021年7月,第27页)。

崔墨林之孙崔万里展示当年张根生为表谢意赠予崔墨林的皮箱

家住兴贤村的崔新堂先生今年77岁,是安平县中医院退休人员。他说,自己喜欢研究老县城的历史,平时常和人聊这方面的话题。从聊天中得知,安平是抗战初期冀中革命根据地的发祥地、大本营,边区银行就在孝仁村,只是具体位置不太清楚。

实地走访考察。笔者随即跟随崔跃沾老人,驱车前往他家。到圣姑路与人民西街交叉口(即老十字街),沿圣姑路北行大约100米,向东进入崔家胡同,再前行约50米,到向北拐弯处的内环,便是孝仁村7号崔跃沾的家。

边区银行安平分行旧址所在地安平县城孝仁村7号

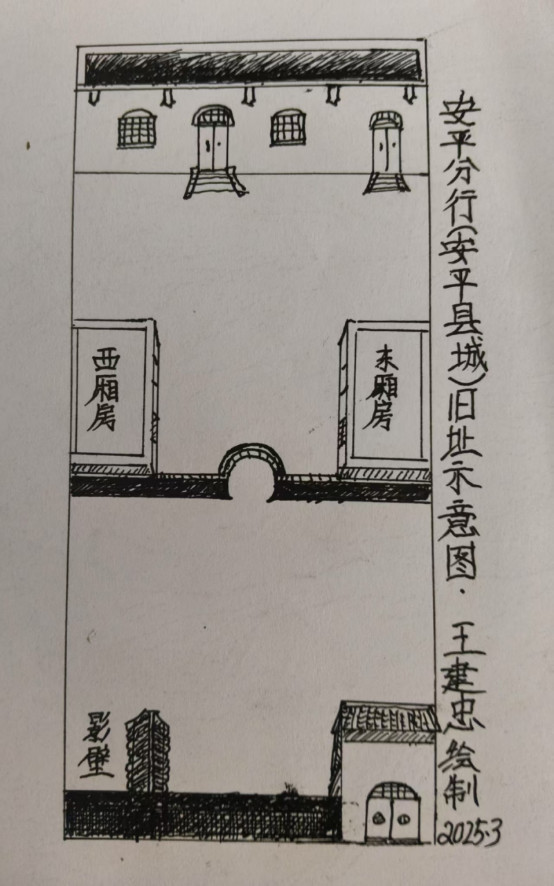

这是一处东西宽14.5米、南北长28米的院落,目前院内有一座坐北朝南的二层小楼,是崔跃沾一家的住所。崔跃沾回忆道:“1945年安平县城解放后,父亲崔武庚从马瑞服手中买下了这个宅院,当时有买卖文书。买下时,这里是一片空地,没有任何建筑。听父亲说,这里曾是边区银行的宅院,当时边区银行是一个二进院。在东南角,也就是东西向胡同向北拐角处,有一座朝南的大梢门。走进大梢门,是一处空院,用来停放马车和牲畜。北墙中间有个月亮门,跨过月亮门,就进入了正院,正院有坐北朝南的三间半正房,东西两侧还有厢房。父亲说,当年拆除边区银行的房子时,那些房子已经坍塌了,是1938年被日寇飞机轰炸所致,连大门也被炸塌了。当时看守大门的有两个人,一个是我们村的贺路奇,另一个不知道叫什么,那个人当场就被炸死了。另外,我家对过,也就是胡同南侧的一栋房子拆除得比较晚,村里五六十岁以上的人都还见过那房子上遗留的弹孔和弹皮,还有一块块被轰炸过的残砖。”

崔跃沾所说的银行被日寇飞机轰炸一事,与前述汉森和满村的记载基本相符。被炸死的那个人叫王凤章,在《安平县志》中被记载为烈士:《革命烈士英名录》显示:王凤章,男,1906年出生,籍贯为安平县程油子乡北牛具村,1938年参加革命,担任晋察冀边区银行警长,1938年在安平县牺牲(出处:安平县地方志编纂委员会:《安平县志》,中国社会出版社,1996年10月,第638页)。

崔跃沾还提到:“边区银行的北邻就是冀中行署驻地,仅一墙之隔,距离非常近,就在县城北街路东盐店后身的原国民党县级党部和民国政府下属的安平县财政局所在地。”通过查阅《1935年安平县城概况图》,笔者看到了图上崔跃沾所说的盐店、国民党部和财政局。

崔跃沾老先生思维敏捷、思路清晰。他曾担任孝仁村的干部,写得一手毛笔字,每逢节日还到附近的纪念馆、养老院等公益场所书写对联。他说:“当年边区银行位于东南角的大梢门处炸死过人,为了避讳,家里盖房时就把大门改在了西南角,朝向南方。刚住进去那几年,一到下雨天,院内和崔家胡同就有几处地方坍塌。父亲说是因为下面有地道,院内有地道口,地道经过崔家胡同、西街礼堂等地,一直连通到西关的出口。解放后虽然把地道填平了,但填土不够紧实,所以下雨时才会出现坍塌现象。”崔跃沾还补充说:“当时边区银行是从崔大全手中购买的房子,崔大全是安平县人大常委会原主任崔跃东的大爷爷。”

5.现状评估与保护建议。安平县城孝仁村7号,作为抗日战争时期冀中分行源头——安平分行最初的办公场所,虽仅使用了一月又9天,却具有极高的红色金融文化纪念价值和爱国主义教育意义。然而,由于当年遭到日寇飞机轰炸,这里沦为废墟,如今已成为一处民宅。基于此,提出以下建议:

(1)首先征得户主同意,在院落外墙壁打造纪念墙、悬挂纪念牌,雕刻出原银行院落布局,展示银行被日寇飞机轰炸成废墟的照片,并附上简介,供社会各界人士参观浏览。

(2)在条件允许的情况下,建议在县城建立“安平分行纪念馆”,以此铭记历史,激励后人。为此,笔者委托安平县老区历史文化展览馆馆长王建忠,依据满村文章记载和崔跃沾口述内容,绘制了“安平分行(安平县城)旧址示意图”,以作纪念。

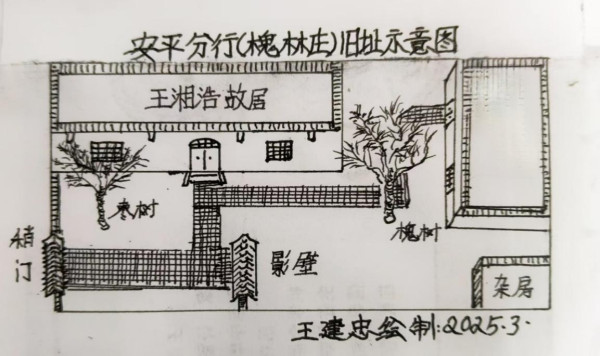

(二)安平分行(槐林庄,即今大同新村)旧址

1.史志中的安平分行(槐林庄)地址。满村在《晋察冀边区银行冀中分行始末》一文中回忆道:1938年6月17日上午,日寇飞机轰炸安平县城,安平分行被炸成废墟。当日下午,分行全体人员便转移到安平城南5里的槐林庄村继续办公。7月初,冀中行署一级的党、政、军以及群众团体全部转移到任丘县城西白洋淀东一带村庄,安平分行也随之迁移至任丘县城西青塔镇,并更名为“冀中分行”。安平县留下部分人员改为办事处,主任是王X民,还有李月湘等八九人。1938年11月,随着日伪军开始向冀中区各县进攻,安平办事处撤销(出处:《回忆晋察冀边区银行》第129-131页)。

2.实地走访查看。2024年11月8日,笔者驱车前往位于安平县城中心路南段路西与同新东街丁字口的大同新村进行实地调研。在几位知情人的引领下,我们在吉祥七胡同的一处残存宅院旁停下交流。

王志浩说:“1938年6月,王世杰担任安平县城边区银行行长时,日本鬼子轰炸县城,把银行炸成了废墟。王世杰心急如焚,当机立断,当天下午就把银行转移到了本村槐林庄,现在还有遗址。”他指着身旁残存的宅院介绍道:“就是这个宅院。”

晋察冀边区银行安平分行槐林庄(今大同新村)遗址

王耀宗则表示:“这不是王世杰的房子,是王湘浩的。王湘浩是王世杰的堂弟,后来他长期居住在北京,家里的老宅就逐渐荒芜了。”查阅百度百科可知:王湘浩(1915年5月5日—1993年5月4日),河北安平人,数学家、计算机科学家、教育家,中国科学院学部委员(院士),曾任吉林大学副校长。

安平县老区历史文化展览馆馆长王建忠的家与安平分行旧址暨王湘浩旧居正好对门。他介绍说:“这座宅院位于安平县大同新村吉祥七胡同路东,大同新村99号(王中强家)后身,东西宽23米,南北长16米。原本有正房三间半,东厢房两间,门洞朝西,门洞上有飞檐,下方还有石狮。院里还有一棵百年大槐树和一棵百年大枣树。由于多年无人居住,现在只剩下残存的外墙,院子里早已树木丛生、杂草繁茂。”

3.现状评估与保护建议。安平分行(槐林庄)旧址地处农村,然而,大同新村与县城距离很近,目前基本上已和县城连为一体。2025年5月,恰逢王湘浩院士诞辰110周年,安平县委、县政府计划举办一场隆重的纪念活动。根据活动方案,不仅要重建王湘浩旧居,还将建设王湘浩院士事迹展陈馆。

4.鉴于此,建议借此王湘浩纪念活动的契机,相关部门及时与有关建设单位对接,将安平分行旧址的元素以及王世杰的事迹融入其中,使其成为一个有机整体,从而实现弘扬红色金融文化的目标。为留存这段历史记忆,笔者委托王建忠绘制了“安平分行(槐林庄)旧址示意图”,以作纪念。

四、精神价值诠释维度

边区银行安平分行的建立,在冀中区开启了人民金融、革命金融的崭新时代。安平分行作为抗日战争时期,在中国共产党领导下,八路军抗日根据地创建的首个分行,不仅是边区银行在抗战时期设立的唯一一家分行,更是冀中分行乃至中国人民银行河北省分行的源头,其重要地位不言而喻。

抗战时期,晋察冀边区的货币金融工作有着明确分工,冀西地区由边区银行总行负责,而冀中地区则由冀中分行承担,并且相应组建了基层机构。这些举措为边区根据地的经济发展和抗战胜利,提供了至关重要的金融支持。

战时的安平分行,主要承担发行边币、开展货币斗争、代理金库、举办财政税收以及支付军政费用开支等业务。1938年5月安平分行成立后,边区政府迅速发布了在冀中区发行边币的公告(出处:《回忆晋察冀边区银行》第115页)。在冀中区安平县短暂存在的两个月里,安平分行积极宣传并贯彻党的货币金融政策,大力发行边区银行货币,取缔各类杂钞,肃清河北银行票,严厉打击日伪联合银行券,为扭转当时货币金融的混乱局面,迈出了坚实有力的一步(出处:《晋察冀边区银行》第97-100页)。尽管安平分行在安平县仅仅存在了两个月,但其在机构设置、制度安排以及工作作风等方面,为后续长达十年的边区银行冀中分行的发展,奠定了坚实良好的基础。

安平分行的金融工作者,身处敌后残酷的游击战争环境,他们必须学会在战斗中开展金融工作,一手持账册,一手握钢枪,时刻面临战斗、转移甚至牺牲的危险。在安平县的两个月期间,就因日寇飞机轰炸,先后于1938年6月17日从县城转移至槐林庄,7月初又从安平县转移至任丘县,期间还有一名警卫人员不幸被日寇飞机炸死。他们的经历,谱写了一曲壮丽的红色金融抗战史诗。安平分行金融人展现出的艰苦创业精神、爱岗敬业精神以及不畏牺牲精神,如日月般闪耀,是一座不朽的精神丰碑,将永远激励着当代金融人努力学习、开拓创新、奋勇前行。

结语

晋察冀边区银行冀中分行的源头——“安平分行”的创建史实考证,不仅是对一段红色金融历史的祛魅,更是对革命精神密码的当代解码。本研究通过钩沉尘封的档案、比对多元史料、踏勘历史现场、钩沉口述记忆,最终确证:1938年5月9日,由关学文、王俊民(化名)等共产党人在安平县城创立的“安平分行”,是冀中分行乃至中国人民银行红色金融基因的源头活水。尽管它在日寇轰炸中仅存续60余日便迁徙更名为“冀中分行”,但其历史意义远超机构存续本身——它是人民币前身“边区票”的首发地之一,是冀中金融体系的摇篮,更是中国共产党在敌后根据地创造性开展经济斗争的实践典范。

本研究突破传统史志叙事的局限,通过三重证据链构建起立体的历史图景:其一,以石雷、扬子久等亲历者的回忆录为“活化石”,还原了“安平分行”从筹备到撤离的鲜活细节;其二,以汉森拍摄的轰炸废墟、王氏族谱的隐秘记载为“铁证”,破解了经理王俊民的化名之谜;其三,以民国地图的精准定位、旧址残垣的空间叙事为“坐标”,重构了安平县城孝仁村与槐林庄(今大同新村)的历史现场。这些发现不仅修正了既有文献的疏漏,还原了安平分行的本来面目,更揭示了红色金融初创时期的独特规律——在战火纷飞中,金融工作者以“一手算盘、一手钢枪”的坚韧,在硝烟弥漫的根据地开创了独特的经济保卫战。

(作者简介:彭广明(1963-),河北枣强人,大学本科,经济师,供职于中国人民银行衡水分行;李建抓(1957-),河北安平人,大学本科,供职于安平县委组织部。)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|