王立华:国共两党同祭黄帝陵,谁更“高”一筹?

这一节,主要讲1937年清明国共两党共祭黄帝陵,毛主席亲笔撰写祭文,昭告始祖黄帝和列祖列宗,立下坚决抗日的誓言。

1936年底西安事变,蒋介石被迫答应“停止内战、一致抗日”的条件被放回南京。一个半月后,1937年2月15日到22日,国民党五届三中全会召开,接受了宋庆龄等提出的《恢复孙中山三大政策之提案》,否定了汪精卫提出的坚持“剿共”的政治决议案,基本确定停止内战、实行国共合作的原则。从此,进入建立统一战线、举国抗战的过渡时期。

3月下旬,周恩来到杭州与蒋介石谈判,蒋主动提出清明节期间国共两党公祭黄帝陵,毛主席看了周恩来发回的电报后欣然同意。

这是国共两党自成立以来,首次共同公祭中华民族的人文初祖黄帝。

黄帝陵位于陕西省中部县桥山,1944年改名黄陵县。这里北距革命圣地延安124公里,南距西安165公里,在延安和西安的中部偏北,当时是陕甘宁革命根据地东南部边界。据《史记》记载:“黄帝崩,葬桥山”。相传黄帝后来乘龙升天,此墓只是黄帝衣冠冢。汉武帝到桥山祭奠时,曾问过这件事:“吾闻黄帝不死,今有冢,何也?”随行大臣有人回答:“黄帝已仙上天,群臣葬其衣冠。”这也是《史记》中记载的。

虽然对陵墓地点还有其他说法,但陕西黄陵是历代王朝的大祭之地,也是毋庸置疑的。中华人民共和国建立后,这里被确定为国家重点保护的“古墓葬第一号”。第二号是孔子墓山东孔林,第三号是秦始皇陵,第四号是汉武帝的茂陵,第五号是霍去病墓,他是汉武帝手下打败匈奴、封狼居胥的统兵大司马。在中华民族历史上,他们都做出了独一无二贡献,建立了彪炳千秋的赫赫功业,是应当永远为后代子孙铭记的伟大先祖。

黄帝陵

1937年4月5日,国共两党都派出代表,到中部县共祭黄帝陵。

国民党是以中央执行委员会名义致祭,派出的主祭代表是曾任国民党宣传部长、立法院长、时任中央监委委员的国民党“元老”张继,陪祭是时任国民党军事委员会西安行营主任顾祝同,但他那天去了茂陵没到现场。

国民党还有一拨,是以国民政府主席林森名义致祭,派出代表是陕西省政府主席孙蔚如。他是杨虎城手下的主要将领,对红军比较友好,新中国成立后曾任陕西省副省长等职。

国民党不只有党中央执行委员会,还有国民政府主席,党政一统。共产党应当以什么名义呢?

在毛主席亲自撰写的祭文中是这样写的:“苏维埃政府主席毛泽东、人民抗日红军总司令朱德,敬遣代表林祖涵,以鲜花束帛之仪,致祭于中华民族始祖轩辕黄帝之陵。”主祭人是毛泽东和朱德,身份是苏维埃人民政府主席和人民抗日红军总司令,派出的代表是时任陕甘宁特区政府主席林伯渠。共产党在列祖列宗面前标明的身份,彰显人民政权和人民抗日武装,既是当时的事实,更是一种恰如其分、微妙精致的优势和平衡。政治上没有你大我小,不要想在这样的场合占政治便宜。

清明节上午10时,国共两党代表共祭黄帝陵活动开始。先是张继宣读国民党中央祭文,再是孙蔚如代表国民政府林森宣读祭文,最后是林伯渠代表苏维埃政府主席毛泽东、人民抗日红军总司令朱德宣读祭文。

国民党的两篇祭文不知何人所写,共产党的祭文是毛主席亲笔撰写。在民族危亡之际,国共两党面对中华民族人文初祖黄帝和列祖列宗,要昭告天下的是什么?应当值得关注。祭文内容都不长,我们不妨欣赏一下。

1937年清明节,国共两党代表在黄帝陵前合影

先看张继代表国民党中央宣读的祭文,共33句,大概有4个部分。

第一部分4句,讲黄帝作为中华民族始祖的地位:

粤稽遐(xiá)古,世属洪荒;天造草昧,民乏典章。

维我黄帝,受命于天;天国建极,临治黎元。

大概意思是:追溯到上古时代,那时还是洪荒世界,处在没有开化的蒙昧状态,也没有规范社会秩序的典章制度,是黄帝受命于天,在这个上帝统治的天国,建立了中正的治国之道,治理天下的黎民百姓。

其中“天国建极”有些基督教的味道,华夏始祖黄帝创建的国,不是西教中上帝耶和华的“天上之国”,而是天人合一的地上之国。或许因为蒋介石已经是基督徒,受西教影响而至吧。

第二部分12句,依然是赞美黄帝功德:

始作制度,规矩百工;诸侯仰化,咸与宾从。

置历纪时,造字纪事;宫室衣裳,文物大备。

丑虏蚩尤,梗化作乱;爰(yuán)诛不庭,华夷永判。

大概意思是:黄帝通过制定制度,使各种手工业制造有统一的标准和规矩;所有诸侯也都仰望黄帝,归顺和服从他。制定了历法纪时,让仓颉造字纪事;建造宫室,制作衣裳,礼乐制度等也完全具备了。那个注定要被打败的蚩尤,顽固不化非要作乱;诛杀了这样的反叛势力后,华与夷的区别就永远确定下来了。

第三部分讲了祭奠的目的,共12句:

仰维功业,广庇万方;佑启后昆,恢廓发扬。

追承绩猷(yóu),群情罔懈;保我族类,先灵攸赖。

大概意思是:我们仰慕您的功业,可以庇护天下万方;您保佑启发后代子孙,要把祖先的光荣发扬。追随继承您的事业,群情就不会懈怠迷惘。保佑我华夏民族的平安,需要对祖先的依赖仰仗。

最后两句来自明太祖遣使致祭的碑文,可见还是下了功夫的。

怀思春露,祀典告成;陈斯俎(zǔ)豆,来格来歆(xīn)!尚飨!

这几句也是古代祭祀时用的词。意思是:怀着对先祖恩德的思念,祭祀的礼仪已经完成;恭敬地献上供品,祈求祖先降临。请来享用吧!

这篇祭文的近2/3的内容,是颂扬黄帝的功德,接下来就是请黄帝保佑。33句话中有7句是直接搬来的,部分引用也可,但引用量有点大。至于祭文内容,最大的问题是没有抗日的表达,基本是什么时期都能用。有的解释认为,有几句话隐含着团结抗日,但也可以做另外的理解。

再看孙蔚如宣读的国民政府主席林森祭文。一共26句,有两部分。

惟帝智周万物,泽被瀛(yíng)寰。拯群生于涂炭,固国本于金汤。涿鹿徵(zhēng)诸侯之兵,辔(pèi)野成一统之业。干戈以定祸乱,制作以开太平。盛德鸿规,于今攸赖。

这是歌颂黄帝的功德:唯有黄帝的智慧可以无所不知,恩泽惠及天下。能拯救众生于灾难之中,建立的国家基础固若金汤。涿鹿之战中各方诸侯都服从指挥,杀死蚩尤后成就了统一大业。用战争平定了祸乱,以礼乐制度开启太平盛世。黄帝的恩泽与制度,至今仍是治理国家的遵循依靠。

主要歌颂黄帝用武力平定叛乱,完成了统一大业,建立了国家秩序。接下来说什么呢?

今值清明之良辰,援修恸祀之旧典。园寝葱郁,如瞻弓剑之威仪;庭燎通明,恍接云门之雅奏。所冀在天灵爽,鉴此精诚;默启邦人,同心一德;化灾疹为祥和,跻一世于仁寿。庶凭鸿贶(kuàng),以集丕功。备礼洁诚,伏维歆(xīn)格!

这一段主要讲祭祀场景和愿望:在清明这样的好日子,用悲痛祭祀的老制度来祭祀祖先。陵园里林木葱郁,就如看到弓箭的威仪;庙堂上祭祀灯火通明,仿佛看到赞美黄帝功德的云门之舞。期望始祖在天之灵,知道子孙的精诚之心;默默地启示国人,能够同心同德。化灾祸为祥和,达到长治久安之境。凭借祖先给予的浩荡洪恩,以成就不世之功。我们以虔诚圣洁之心准备了祭品,敬请祖先享用吧!

这两篇祭文的共同特点,就是只是讲黄帝统一华夏、开启中华文明的功勋,只是期望祖宗保佑国泰民安,而没有讲就要亡国灭种的危机。他们似乎把第二次国共合作,不是看作共同抵抗日本帝国主义侵略的要求,而是看成共产党被招安投降。他们得意的是完成了一统天下的任务,这成了在祭陵祭文中表达的主题,此外似乎再也没有其他考虑了。

但当时面临的问题是,国家和民族正在被日寇铁蹄践踏,正处在日本帝国主义要大举进攻吞并中国的前夕,在祖宗面前不能没有亡国之忧。国民党和国民政府的祭文不讲抗日,也反映了当时摇摆不定的心态,还对日本抱有和平幻想,对要不要通过战争解决问题没下决心。既然此时还不愿举起抗日大旗,那就只有共产党取而代之,代表中华民族高举起抗日大旗了。

最后一个宣读祭文的是共产党代表林伯渠,看看共产党的祭文就知道如何在抗日问题上先声夺人了。毛主席亲笔撰写的祭文也是四言诗,一共49句,大致4个部分,让我们一起来学习对比一下。

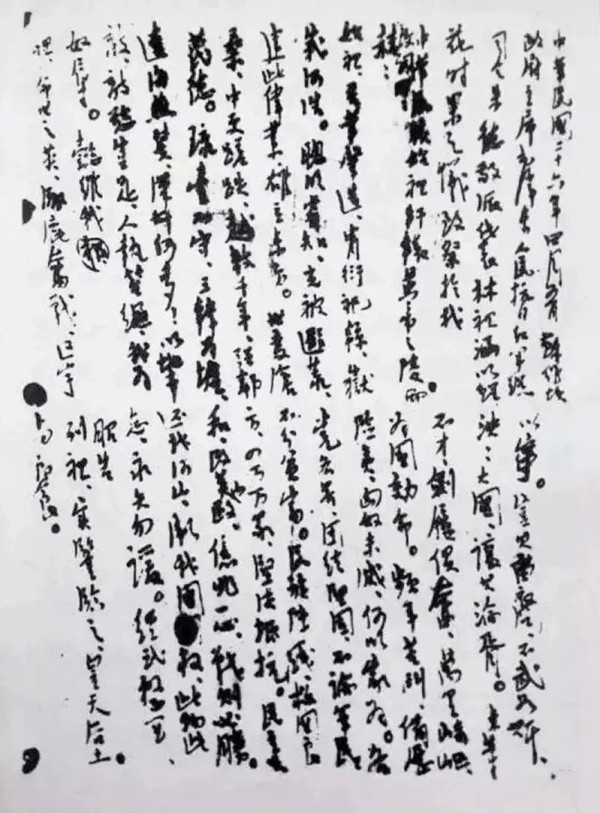

毛泽东《祭黄帝陵文》手稿

开头8句颂扬黄帝功业,这是必须表达的意思。

赫赫始祖,吾华肇造。冑衍祀绵,岳峨河浩。

聪明睿知,光被(pī)遐荒。建此伟业,雄立东方。

大概意思是:伟大的始祖黄帝,中华民族由您缔造。您子孙兴旺香火绵延,您开辟的疆域山岳巍峨江河浩瀚。您智慧的光芒,普照到边远遐荒。您建立的伟业,雄立在世界东方。

毛主席歌颂黄帝就这几句话,简明扼要,别开生面,主要从民族、疆域和思想智慧3个方面,进行根本性的定位评价。没有再一个个地列举黄帝做的事,因为国民党前面的祭文已经讲了,毛主席祭文的重点不在歌功颂德。

接下来讲什么呢?为什么国共两党要同祭黄帝陵?因为日本帝国主义已经吞并东北四省、控制华北五省,很快又要发起进一步的侵略战争,中华民族面临着亡国灭种的危险。国共两党是为抗日救国才走到一起来的。这是面对的现实,是必须要面对黄帝始祖和列祖列宗昭告天下的,是必须要讲的大事大局。看看毛主席是怎么讲的:

世变沧桑,中更蹉跌。越数千年,强邻蔑德。

琉台不守,三韩为墟。辽海燕冀,汉奸何多!

以地事敌,敌欲岂足?人执笞(chī)绳,我为奴辱。

懿(yì)维我祖,命世之英。涿(zhuō)鹿奋战,区宇以宁。

岂其苗裔,不武如斯。泱泱大国,让其沦胥?

在颂扬黄帝缔造了伟大的民族和伟大的国家之后,这里笔锋一转进入时局。基本没有那种文词艰涩、拗口难读的话。

大概意思是说:世事变化如沧海桑田,其间经历了多少跌打与挫折。历史越过数千年之后,又出现了丧天良的强悍邻国。琉球和台湾已经丧失,朝鲜也被夷为废墟吞并宰割。东北华北也被日寇占领,为虎作伥(chāng)的汉奸何其众多!总想割让国土换取敌人止步,但他们的贪欲岂能满足?敌人拿着鞭子和绳子,我们沦落为亡国奴任其凌辱。我们德行高尚的伟大祖先,是顺应天命时势而生的英雄。涿鹿奋战消灭了蚩尤,使中华大地得以和平安宁。我们是黄帝的后代子孙,岂能丢掉祖先的武功与英勇?始祖留下的泱泱大国,怎能在我们这里沦陷灭亡?

这些话把面临的亡国灭种危机讲出来了,把存在的问题也讲出来了,不能对日本帝国主义抱有幻想了,想通过放弃东北和华北来换得日寇适可而止,那是不可能的。当年黄帝始祖面对侵犯是那样的勇武,现在面对日寇我们却如此不武,怎么对得起人民,怎么面对始祖和列祖列宗呢?

祭文接下来一部分,就是讲怎么办:

东等不才,剑屦(jù)俱奋。万里崎岖,为国效命。

频年苦斗,备历险夷。匈奴未灭,何以家为?

各党各界,团结坚固。不论军民,不分贫富。

民族阵线,救国良方。四万万众,坚决抵抗。

民主共和,改革内政。亿兆一心,战则必胜。

这一段意思是说:我毛泽东等虽没有多大本事,但早已持长剑蹬战靴准备出征。跋山涉水转战二万五千里,就是要到抗日前线为国效命。一年又一年的抗争与苦斗,也经历过无数次的死里求生。汉代名将霍去病说:“匈奴未灭,无以家为也。”如果不打败日本侵略者,我们哪里还有家、要家有何用?只要全中国各党各界,都能众志成城团结一心。无论军人还是民众,无论穷人还是富人,建立起广泛的抗日民族统一战线,这就是拯救国家的最好办法。四万万同胞团结起来,坚决抵抗日本帝国主义的侵略。进行民主改革实现真正共和,通过内政改革改善人民生活。全中国亿万军民同心同德,一定能够赢得抗日战争的胜利。

这一段,明确表达了与日寇血战到底到底的决心,阐述了中国共产党建立抗日民族统一战线的方针,还有一系列抗日救国主张。话讲得也非常通俗直白,反映了人民抗日的心声。这样一个宣传共产党主张的好机会,必须利用好。祭文的最后几句话这样:

还我河山,卫我国权。此物此志,永矢勿谖(xuān)。

经武整军,昭告列祖。实鉴临之,皇天后土。尚飨!

要像民族英雄岳飞那样精忠报国,坚决收复沦陷的祖国山河,捍卫神圣的国家主权。这是我们的抗日决心和主张,我们立下的誓言永志不忘。红军已经整装待发做好了准备,在此昭告始祖和列祖列宗。祖先在天之灵可以明察,皇天后土可以为我们做证。最后是请祖先享用我们的供品!

近90年前的这3篇祭文,真是让人感慨良多!

第一,国共两党经历过血雨腥风的阶级战争,在民族矛盾上升为主要矛盾之后,为了救亡图存终于又走到一起来了。

第二,爱国救国是大局、大义、大德,是根本是非,丢掉列祖列宗留下的基业无疑是大逆不道,爱国主义是光荣和正义,不背叛祖国,不当汉奸,是中国人的底线。

第三,共产党旗帜鲜明坚决抗战,引领着历史前进的方向,而执政的国民党却做不到,只能被动地被历史牵着鼻子走。

第四,毛主席亲自撰写的祭文,直切国人最焦虑的抗日问题,而国民党的祭文没想明白,只讲那些颂扬和护佑的老话,相比之下差距太大。

毛主席所写祭文的故事远不止于祭坛。

在清明节前的3月29日,毛主席就将祭文寄给《大公报》记者范长江,嘱其刊发。因国民党封锁消息,只得将文稿送至上海,在《申报》特刊全文刊登,一时间“共产党祭文痛斥汉奸”的消息传遍国统区。最后,国民党不得不默许《中央日报》转载。连胡适那样的人看后都说:延安的祭文,读来竟比南京的宪法更令人心潮澎湃。

国共公祭黄帝陵4个月后,红军改编为八路军。1937年8月31日,八路军总指挥朱德、副总指挥彭德怀、政治部主任任弼时一行,从洛川出发前往拜谒黄帝陵。他们轩辕庙内,看到毛泽东写的《祭黄帝陵文》原稿,还摆放在供案上。任弼时读后说:“这是我们开赴前线的《出师表》哩。”

祭文传到东南亚,南洋华侨陈嘉庚读后感动不已,立即组织“南洋华侨筹赈祖国难民总会”,募集抗战物资价值4亿元国币。

日军情报部门将祭文译成日文,标注为“支那精神动员之范本”。

1949年蒋介石败退台湾前夕,竟在日记中写下这样的话:“当年黄陵一局,竟成今日之谶。”

1949年,蒋介石最后一次回到奉化老家

看来,共祭黄帝陵的事不一般,蒋介石对此耿耿于怀啊!在他眼里,这里发生的故事,甚至是他最后败走台湾的预兆。

这一节就讲到这里,这也是《毛主席军事思想抗战篇》第一部分,“驱动历史转变的车轮”最后一节。我们是从瓦窑堡会议开始讲的,从红军东征到西安事变之后反复较量,国内阶级战争终于转向抗日民族战争。

下面进入国共合作的8年抗战时期。这个时期分3个阶段:第一个阶段,是敌之战略进攻、我之战略防御时期。第二个阶段,是敌之战略保守、我之准备反攻时期,是艰苦的战略相持阶段。第三个阶段,是我之战略反攻、敌之战略退却时期。抗战时期毛主席的军事思想,也是基于这3个阶段的不同特点不断产生、不断丰富的。

从下一节开始,讲毛主席军事思想抗战篇的第二部分:应对日军战略进攻的军事思想。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|