“盐比金贵”,苏区如何破解 “盐荒”?

盐铁茶酒,都曾在不同时期实行过专卖,盐是其中实行专卖时间最长、范围最广、造成经济影响最大的品类。盐与百姓生活息息相关,在战争时期,还是重要的军事战略资源。从某种意义上来说,“得食盐者得天下”。蒋介石深谙此道,他一方面发动残酷军事“围剿”,另一方面实行严密经济封锁,特别是造成中央苏区食盐紧缺。为此,中国共产党领导广大军民开展自救,围绕“盐事”,与国民党展开了一场争夺之战。

1931年11月中华苏维埃共和国的成立,使国民党统治集团感到极大震惊。他们在实施军事封锁的同时,对苏区采取严密的经济封锁,企图彻底“剿灭”苏区和红军。食盐管制,是国民党实行经济封锁所采取的极其毒辣的手段。他们不但在通往苏区的交通要道步步设岗、层层设卡,而且实行“连保连坐”的株连保甲制,推行“计口售盐”。盐“每人每天,只允许购买三钱,五口之家,得购一两五钱,余类推,但购时必须凭证,失证请求补发,手续甚繁。离赤区稍远之地,可通融,一次购备三日之用”。国民党先后颁布新《盐法》《封锁匪区办法》《剿匪区内食盐火油公卖办法》《修正剿匪区内食盐火油公卖办法》等,对食盐产、供、销、储实行严格管制,明令禁止私运私营,违者处以极刑,并对知情不报者实行“五户连坐法”(即一户不报,五户同罪),妄图不让“一撮盐”进入苏区。

因地制宜,开展自救

国民党的这一招果然毒辣,使得不产盐的苏区一时间食盐奇缺,即使有货,价格也极其昂贵。一块大洋在白区可以购买7斤食盐,而在苏区却只能买到7钱3分的食盐;1斤食盐至少可折换稻谷2石(每石为100斤),而且还常常供不应求,故有“盐顶七钱三”“盐用小纸包,谷用大箩挑”“石谷两盐”等之说。当时,“有人拿走一粒盐,店主赶过三家店”“杀一头猪不算请客,送一把盐就算厚礼”等俗语在苏区广为流传,是当时的真实写照。

黄克诚后来回忆道:“在苏区食盐困难时,连红一军团都没有盐吃,当时红一军团可是中央红军的绝对主力,是中央苏区的重要保障。按规定前线部队勉强每人每天8分(不足一钱)盐,而后方则没盐吃。”因为缺盐,苏区许多百姓身体浮肿,有的还患上各种疑难杂症,甚至丧失生命;红军指战员们普遍体质下降,战斗力严重受挫。

如何解决食盐奇缺的问题,成为当时苏区面临的艰巨而严峻的挑战。各级党组织和苏维埃政府因地制宜开展自救,大力推广土法熬盐技术。苏区各地从老屋、旧灶、厕所、坟墓中取硝土、卤水作原料,熬制提炼食用硝盐。其中,赣南苏区宁都县七里村创办的熬盐厂规模最大,闽浙赣苏区创办的熬盐厂数量最多(达到1330多个)。苏区全面开展的熬盐运动,有效地缓解了食盐奇缺的压力,也为陷入困境的军工生产提供了火药原料。

长期食用硝盐对身体有害,时常引发中毒事件,因此还是要想方设法“进口”食盐,为此,通过成立对外贸易机构来解决食盐采购和运输问题。1931年下半年,闽浙赣苏区在边境村设立了19个对外贸易处,省级各单位、各县建立贩卖部,各区、乡设合作商店,同白区贸易,互通有无。至1933年2月,苏维埃临时中央政府国民经济部和对外贸易总局应时成立,下设6个直属对外贸易分局和10个采办处。不久,河流修道委员会和转运局成立,开辟了水陆两条对外贸易通道。

据有关史料记载,赣县江口外贸分局解决了中央苏区70%的食盐等日常生活必需品,被誉为“苏区第一海关”。1933年12月,苏维埃临时中央政府成立中央消费合作社,下设两个省、17个县总社。到1934年2月,中央苏区境内有1100多个消费合作社,广泛吸纳资金,贩运食盐等日常生活必需品。

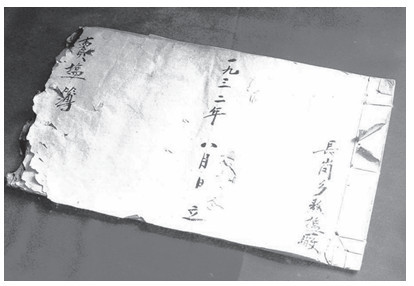

长冈乡卖盐簿

在中国共产党的领导下,设立各级专业机构,行之有效政策,注重务实作风,加上苏区军民的广泛参与,为取得“夺盐”之战的胜利,提供了重要保障。

不怕牺牲,智勇“夺盐”

在这场“夺盐战争”中,发生了许多与敌斗智斗勇的感人故事,也有许多人为之献出了宝贵生命。1930年12月的一天,根据赣东北特委的指示,缪敏(方志敏的爱人)等人化装成商贩,乘坐运输船到白区采购食盐。他们在鄱阳、星子等县把从苏区带出的山货、土特产卸下,又悄悄把地下党采购的食盐装船。三天后,他们基本完成采购任务,准备返回赣东北苏区。

彼时的沿江口岸,均有国民党重兵把守,严格搜查过往船只。特别是地处信江中游的锦江口岸,是水运进入赣东北苏区的必经之路,素有黄金水道之称,敌人更是防守严密。

当运输船到锦江口岸时,敌兵的吆喝声就传来:“干什么的?把船靠过来!”

“做买卖的。”缪敏连忙应答道,并吩咐水上运输队队长祝金南把船靠过去,提醒大家见机行事。

船刚靠岸,靖卫队队长阎百发走上前,命令船上人员一律上岸接受检查,同时让自己的队员上船搜查。祝金南拱手寒暄道:“原来是阎队长,今天风这么大,有劳您亲自出来查岗。”说着,他塞给阎百发一包烟丝。缪敏也从容处之,让人塞给阎百发20块大洋。上船搜查的一位队员这时来向阎百发报告,说船上都是些棉麻、烟叶,没有发现禁运物资。阎百发见没有查出什么名堂,又拿了好处,便放行了缪敏的船队。

他们是万万没有料到,运输队员们最终如何把食盐安全运回苏区的。实际上,当苏区接船的战士们上船抬食盐时,也没发现船上有一袋食盐。这究竟是怎么回事?原来,为了掩人耳目,缪敏与大家商议在船底舱装水,将盐全部溶化在水中了。

1933年下半年,中央苏区的盐更加缺乏,“光食盐进口就要30万斤”。江口贸易分局必须扩大贸易。赣江办事处根据江口贸易分局开出的货单,组织东郊区委各个支部和河西支部发动群众,按货单列出的货物和数量办货。各个支部根据任务,派出自己的同志和可靠的群众使用各种巧妙的办法,冲破敌人封锁线,把物资胜利运到苏区。河西支部在唐江采购到食盐,用大毛竹打通全根竹节,把盐装进竹子里,再封住口,放在水里扎成竹排。一根竹子可装一二百斤盐。因为竹子装了盐,竹排也半沉于水面,敌人更是难以发现。到了晚上,竹排顺流而下,可一直漂到水东,再由人肩挑到苏区。而在蟠龙采购到的盐,都是请人夜晚肩挑到水西,再用坛子、瓶子装好、封好口,浮水送到水东,如果货多,就事先准备好船,等盐、布一到,则装船抢运过去。如果是白天,群众从赣州城内运送盐、布、西药材等物资进苏区,巧妙的方法就更多了。有的将尿桶做成夹底或桶周围做夹层,假装就是挑粪出城;也有的在箩筐上装灰,下面装盐,假装运灰出城;还有的把盐藏在棉衣、棉裤夹缝中;妇女同志还把盐捆在大腿上,直接带出城。

这年夏天,红一方面军入闽作战,连克福建顺昌洋口、延平峡阳二港、南平夏道码头缴获食盐24万多斤。8月,红四方面军在川陕苏区发动了一场“夺盐”之战,提出了“打到南部有便宜盐吃”的口号,逐步占领了四川仪陇、南部等产盐区,夺取盐井近万口,缴获食盐10多万斤,并把南部食盐月产量提高到70多万斤。

1934年的一天深夜,西江县南门区乡党支部书记余为品离开因缺盐生病的大娘家,赶往乡苏维埃政府开会研究如何解决盐的问题。在乡党支部会上,大家都争着要去白区买盐。余为品提出自己去比任何人都合适,因为有亲戚在广东,路上好找借口掩护。于是,余为品带上儿子、曾文书一行三人,几经辗转买到了50斤盐。就在他们巧妙地通过了白区的层层关卡,即将进入苏区的最后一道关卡时,不巧碰上从本乡逃出去的土豪。

土豪仅带着一个卫兵,余为品便上前一拳把卫兵打翻在地,三人转身趁着夜色冲进树林。土豪鸣枪呼叫,很快就招来几个国民党军士兵前来追赶。一时间,枪声、喊声一阵紧似一阵。突然,背着盐包的儿子中了枪,一个跟头翻倒在地。余为品赶忙抱住受伤的儿子,可儿子很快就死在他怀里。绝不能让盐落入敌人手中,余为品压住满腔悲愤,让曾文书背上盐包快跑,自己却朝另一个方向跑去,还故意弄出声响,引起敌人注意。“抓活的!”饿狼般的敌人寻声而来,越追越近,余为品被逼到了一处悬崖边上。他捡起一块石头,猛地往敌群中扔去。敌人慌乱中以为是手榴弹,吓得连忙卧倒。余为品趁机抓住一根藤条,荡下悬崖……任务虽然完成了,但余为品也永远地失去了自己的儿子,要知道他的大儿子已牺牲在前线,这个二儿子才15岁,而为了保住盐,自己连儿子的尸体都没来得及掩埋。乡亲们闻讯赶来,知道事情的经过后,无不为之落泪。他们都把那次分得的盐叫作“血盐”。

在作战中“夺盐”,也是获取盐的途径之一。1934年2月,红七军团入闽攻占将乐县城,缴获食盐10多万斤。7月,北上抗日先遣队与红九军团配合,攻占大田县城,缴获食盐一万多斤;8月攻占古田水口,缴获食盐10万多斤。红九军团完成护送红七军团任务后,回师攻占尤溪口,夺得食盐5万多斤,喊出“背盐就是背黄金”的口号,随后历时半个多月,翻山越岭,行程数百里,肩挑背扛地将盐运回了赣南苏区。

有盐同咸,无盐同淡

苏区时期,毛泽东、周恩来等领导率先垂范,与广大军民“有盐同咸,无盐同淡”,留下许多感人的佳话。

1933年夏的一天,在前线的罗荣桓给在瑞金的中央领导同志送来了两挑子海盐。中央政府总务厅给毛泽东分了3小包,通知毛泽东的警卫员陈昌奉前去领取。毛泽东知道此事后,当即命令陈昌奉把盐送回去,让他转告总务厅的同志将盐送到洋岗下的医院里,给伤病员用。陈昌奉一开始还有些舍不得,毛泽东看出了他的心思,耐心地说:“前方的同志打仗那么苦还想着我们,我们有点硝盐吃就可以了嘛!”陈昌奉只好拿着盐来到总务厅,说明了毛主席的意思,把盐倒回盛盐的箩筐里。

毛泽东退盐(油画)

毛泽东退盐的事,很快被其他中央领导同志知道了,都让自己的警卫员将盐送回了总务厅。总务厅只好让送盐的民工将两挑食盐转送到洋岗下的中央红色医院。谁知医院的伤病员听说这盐是前线同志专门送给毛主席等中央领导吃的,又都坚决地说:“宁愿三年不吃盐,也要给毛主席和首长们送去!”于是,他们硬逼着民工将盐又挑回到中央政府总务厅。总务厅的同志只得再次将盐分开,通知各位首长的警卫员前去领取。

就这样,陈昌奉再一次领回了3包食盐回到元太屋,刚进门又让毛泽东碰到了。毛泽东问:“你拿的什么?”“盐。”陈昌奉说。“不是给伤病员了吗?”陈昌奉只好将事情的原委向主席作了如实报告。毛泽东听罢,对他说:“我看你是没有把道理说清楚。你把这盐再送回总务厅,让他们告诉前方同志,告诉伤病员同志,说我的工作很顺利,身体也很好,说我谢谢同志们。告诉大家,我们现在有困难,可是我们能够克服这些困难!你说对不对?”陈昌奉什么也没说,拿着盐飞快地往总务厅跑去。

有一次,警卫员卢正标看着周恩来副主席蜡黄的脸,心里很难过,就向司务长汇报了周副主席的健康情况。司务长考虑后决定当晚开始每天给周副主席的菜增加一点盐,还特意嘱咐卢正标此事千万保密,若被周副主席知道了,准要挨批评的。晚餐时,周恩来吃了几口菜,便放下筷子问卢正标:“小卢,今晚这白菜味道不坏呀!你可得对我说真话啊!”卢正标只得把事情经过告诉了周恩来。

周恩来听后,温和地说:“小卢,同志们对我的关心爱护,我从心里感激!可是,你知道吗?如今国民党反动派几十万大军在‘围剿’我们,封锁我们,物资很难运进来,盐巴比金子还贵哩!可我们还要想想,我们的战士在前方冲锋杀敌,流血流汗,有时几天吃不上饭,喝不上水,我们后方一天能吃上几顿饭,就不错了嘛,我怎么能要特殊照顾呢?”

卢正标申辩说只是点儿盐,算不上什么特殊照顾。周恩来严肃而又耐心地解释说:“如果是10天呢?一个月呢?要给苏维埃政府增加多少负担?你算算看?”“可您是首长啊!”“不错,我是个领导干部,但我首先是个共产党员!”“小卢,你也是共产党员,随着革命形势的发展,你将来也要担负一定的领导工作,我们都要记住:一个共产党员无论职务多高,他都应该勤勤恳恳地做人民公仆,只有为人民多做工作的义务,绝没有向人民索取多一些享受的特殊。”最后,周恩来坚决地说:“那好,请你马上通知司务长,从明天起,不准再给我搞特殊饭菜了!”

闽浙赣省苏维埃政府财政部部长张其德手握食盐分配大权,但他严于律己、坚守底线,自觉守着盐堆喝清汤、吃淡饭。有一次,他的孩子实在受不了没味道的饭菜,以为他忘了放盐,就想自己去取。张其德急忙厉声喝止:“不是我忘了放盐,而是压根就没放。这些白花花的盐巴来之不易,它是苏区军民的血汗结晶,是革命的本钱,我们决不能以权谋私,动用公家一粒盐!”

苏区的“夺盐战争”,是中国共产党人在极端艰苦的战争环境中,“为人民打天下,为人民治国家”而进行的开创性探索实践,既考验了党的干部严于律己的作风,也试验和预演了对外贸易等治国理政文韬武略,并积累了宝贵历史经验。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|