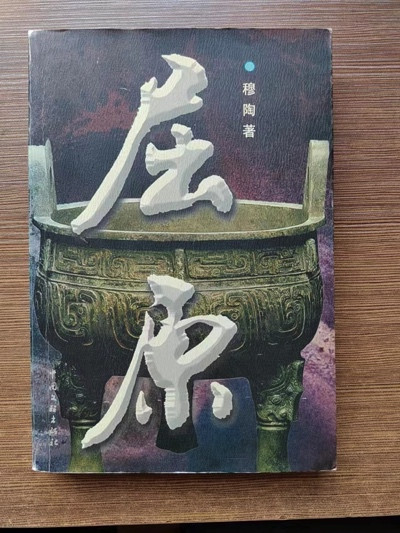

穆陶:由屈原的爱国主义想到文人的行操与文学的功能

由屈原的爱国主义想到文人的行操与文学的功能

穆 陶

伟大的爱国主义诗人屈原,是中华民族优秀知识分子的榜样,他的高风,他的文学,垂芳千秋,令人敬仰。

一篇《离骚》,万代相传,彰显着爱国主义文学的灵魂,在“思想”中永生。它是世间的芝兰,人生的良知,民族的浩然正气。

屈原的名字,是与国家和人民联系在一起的。史传农历五月五日这天,是他投江殉国的日子,人民百姓记住了这一天,从此,便定格于史册之上,与爱国主义熔铸在一起,成为了永恒与不朽。

在《离骚》中,屈原这样说道:“彼尧舜之耿介兮,遵道而得路”。唐尧、虞舜,是古代人们心中的“圣人”——伟大的政治家,屈原将自己的思想抱负,托之于先贤,激励自己,开导世人:为了社会发展,国家进步,应当遵循正道而行。(参阅陈子展著:《楚辞直解》,复旦大学出版社,1996年版)什么是“正道”?在屈原看来,那就是为国家尽忠义,为人民谋幸福。在中华民族的历史中,“爱国主义”与“忠义”传统是源远流长的,它始终是中华民族的宝贵精神财富。

屈原秉持他的人生价值观,通过诗作,表达了他的爱憎,阐释着一个普通的却是千古不移的道理:人世间,没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。在屈原的生命意识中,最大的爱,是国家之爱,最大的恨,是邪恶之恨。屈原的文学创作,歌颂什么,批判什么,都是由现实出发的。善恶之辨,爱憎之情,在《离骚》中体现得历历分明。

文学没有国界,但作家是有国界的。屈原热爱的是自己的楚国,而不是与楚争雄的齐国。齐、楚当时并称大国,两国相交,或战或和,是对手,是敌国。屈原没有因为楚国的衰微而逃亡,也没有因为楚王对他的不信任而投奔向他频频招手的齐国。那时候的语言学虽然还没有产生“民主自由”这样的词汇,但在人们的心中是懂得这种含义的,在楚国濒临危亡的最艰难的时刻,屈原没有因私欲而去追逐“自由”,而是以自己崇高的人生信念选择了献身祖国,与国偕亡!

作为诗人、文学家的屈原,在思想中沒有因为“崇洋”而以为外国的月亮特别圆满的错觉;也没有以为外国的江山格外秀丽,朝思梦想而生“媚外”之念。由于他炽热的爱国情怀,他的所有作品的思想内涵,除了忧国忧民,便是对祖国大好河山的贊颂。他对“恶”的批判是建立在对国家大爱的基础之上的,而不是蓄意“抹黑”。他对“芳芷”与“臭草”的辨析,态度真切而明朗;对爱与憎,毫不隐讳自己的观点,形诸笔端,湛湛分明。

屈原就是这样的一个人。正如宋代洪兴祖《楚辞补注》中引叙所说:“今若屈原,膺忠贞之质,体清洁之性,直若砥矢,言若丹朱……此诚绝世之行,俊彦之英也!”(洪兴祖:《楚辞补注》,中华书局1983年版,48页)诚哉斯言。

文学创作,本来就是思想与情感的表达方式,作品的思想,也就是作家的思想。古代没有“作家”这个职业,载于史册的文学家,多数同时也是思想家、政治家。屈原之后,另如贾谊、陶潜、韩愈、王安石、范仲淹等等,他们的文学作品,无不寄寓着对社会清明、人类进步的思考,是把人生意识与国家命运联系在一起的。他们的不朽,首先是“思想”的不朽,其次才是文字。

人间世界,有真情,也有虚伪;有正义,也有邪恶。最有价值的文学,是拥抱真情,暴露虚伪,弘扬正义,抨击邪恶,而不是模棱两可,更不能是非颠倒。作为作家,既然被称作是“人类灵魂的工程师”,就应当对人类命运怀有忧患之心,在对人的灵魂的解剖过程中,发掘善美,针砭丑恶,让人生永远走在向善向美的路上。这是作家应有的使命。

将“饮食男女”庸俗的一面无限放大,让“性描写”充斥笔端,把淫靡与颓废任情渲染,以此煽情于读者,却以“反映人性真实”作为堂皇的理由,这是极不可取的。在当今,这样的写作,要么是一种心理变态,要么是对时代精神的亵渎。此两者,出现于文学中,均是大病伤!前者不必说了,后者可拿《金瓶梅》来做注脚。《金瓶梅》的创作意图与背景,历来学界虽有多种解读,但有一点是可以肯定的,那就是:它是产生于明代末年,国家社会最为腐朽没落时期的一部小说,作为时代的反映,《金瓶梅》有着一定的现实意义。(《金瓶梅论集》,徐朔方等编,人民文学出版社,1986年版)不过尽管有的文史专家,也把它抬得很高,但它在文学史上到底成不了高楼大厦,不能与《水浒传》、《红楼梦》比肩,只能僻居一隅,备受文明的冷落!此种现象,难道对于颓靡之作的利害关系,不值得深思吗?至于所谓“屎尿诗”之类,则直是污染环境,不堪嗅闻,却也能占有地盘,岀头露面。何以为然?令人百思不解!

“文学是时代的一面镜子”,这是文学理论界的共识,也是文学史所证实了的。如果今天的小说,写成《金瓶梅》的样子,且被某些文坛评家捧为“经典”,这该如何理解?这样的作品是对时代的反映吗?如果不是,便是以作家的意淫来调戏人生,以阴晦的心态来调侃光明,这是对文学现实主义精神的背逆。一部与现实精神的主流相悖的文学作品,被誉为“经典”,是十分可疑的。

“人性”一词,在当今文学领域极为盛行,似乎只要写出了“人性”的作品便是真正的“文学”。其实“人性”并非奥秘之物,它是人的生命的必然存在,它的最重要的特点,是与“社会性”相依存。脱离了“社会性”的人性,那就只剩下了“动物性”,把动物性与人的嗜欲着意链接,浓笔重彩,塑造形象,如此,也许能令人心动神驰,便认为这就是“艺术”了,殊不知把“动物性”的嗜欲从“人性”中剔出,融合自身的实践与想象,写岀“性典型”的人物,是用不了花费多大力气的,也无需太高的艺术水平。把这样的作品过高评价,无论从“思想性”还是“艺术性”而言,都是荒唐的。作家在戏弄“人性”,评论家难道也甘心被戏弄吗?这是想体现一种什么样的文学功能?是想达到一个什么样的目的?恐怕只有作者与倡导者知道。

“人性”是具有多方面的的含义的。心灵之爱是人性,为国捐躯是人性,灭私奉公是人性,嫉恶如仇也是人性。如果总是盯在“男女之性”上津津有味,便失去了“人性”刻画的真正含义,淡化了人生关怀的宏旨,其文学价值必将大打折扣,其现实意义也值得怀疑。

文学创作,“只写人性,不关政治”这样的说法,只是一种自欺欺人的说辞,是不可相信的。虽然,喜怒笑骂皆为文章,山水花鸟也成佳篇,但是,当作者将自己的思想情感融入到“喜怒笑骂、山水花鸟”之中时,它们也就具有了社会与政治的内涵。不然,为何会“感时花溅泪,恨别鸟惊心”呢?

屈原的《离骚》,是真正的“人性”之作。她将“香花”与“恶草”做了明确的分辨,并且与其划清界限,坚贞自守,决不与“恶草”同流共伍。屈原说:“芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。”(“泽”,即污浊、卑下。据郭沫若《屈原赋今译》)在芳香与污浊混杂的时候,要坚定地保持自己的行操,决不改变初心!由此看来,屈原人格的伟大在于此,他的文学作品流传至今千古不朽的原因亦在于此。

已故中国屈原学会首任会长汤炳正先生曾经说过:“千百年来人们对屈原及其作品的研究和探索,是作为人格理想的追求和完善,是作为民族精神的发掘和发扬来对待的。” (褚斌杰:《屈原研究.百年屈学》,湖北教育出版社。)屈原的作品,所以具有“与日月争光”的伟大力量,首先是由他的思想决定的。他有坚定地政治立场,明确的是非观念,赞成什么,反对什么,从不含糊。他说:“吾不能变心而从俗兮,余独好修以为常;虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。”(《楚辞.离骚》)这种严加自身道德修养、为坚持道义而不随波逐流,为天下利好而不惜以身殉道的高尚品行,放之四海,堪当古今知识分子的优秀典型。

有人认为,作家的才华决定作家的作品,这似乎不错,但作家思想境界的高低,则是文学作品生命的根基。一个既无人道主义、也无爱国情怀的作家,能够写出为人民所喜爱从而传世不朽的伟大作品者,中外古今,谁曾见过?

有人反对文学作品与政治挂钩,似乎一牵扯到政治,就是犯了文学的大忌,亵渎了文学的“纯粹”。其实这是一个莫大的误识。自有阶级社会以来,“政治”是无处不在的。无论古代还是当今世界,每一个人,无不生活在政治社会之中。作为社会意识形态的文学,它的阶级政治属性,本是文学理论的常识。然而不知由何时开始,“阶级”与“阶级斗争”一词,却在文学话语中悄然消失,似乎成了避之唯恐不及的大忌,这是令人不可理解的!

文学及文学创作,有没有阶级立场的“是”与“非”呢?当然有的。古代有,当代也有。当代作品往往因敏感性因素与争议的存在,结论难下,于是或者被模糊处理,无人深究;或者黑白混杂,无从定谳。但古代作品不同,它经过了历史的淘洗,真相大白,且作者早已不在人世,无论他生前有无光环与荣宠,都不重要了,这时候的结论自然就能很轻易地做岀来,也就可以写进文学史了。这方面最明显的例子莫过于长篇小说《荡寇志》。《荡寇志》与《水浒传》可以说是一个题材的两部作品,都是写的梁山泊农民起义。《水浒传》中的起义者形象,是抗击封建势力的英雄好汉,《荡寇志》则把他们写成了被杀尽斩绝的“贼寇”。如此,是非就来了,那么两者谁是谁非?这就涉及到了作家的思想与阶级立场。很显然,《水浒传》的作者具有农民革命的思想,而《荡寇志》的作者则是站在封建地主阶级立场上的。这个作品的是与非,是对于文学的政治阶级属性最明显、最具说服力的证明!

无产阶级作家,从来是对文学的政治思想性给予高度重视的,高尔基认为:“理智要比心灵为高,思想要比感情可靠。”他又说:“文学使思想充满血和肉,它比哲学或科学更能给予思想以巨大的明确性和巨大的说服力。”(《高尔基论文学》广西人民出版社,1980年版,10——17页) 文艺作品不仅不可能完全摆脱政治,而且作品的政治思想性的强弱,是衡量与评价一部作品的重要依据,是不能回避的。试看中国现当代小说,包括获得“诺奖”、“茅奖”的作品,有与政治思想无关的吗?没有。不与“这样”的政治思想有关,便与“那样”的政治思想有关。作者无论使用何等样式的笔法,也无论故事情节如何魔幻,作品给予人们的感受与思考,无不与政治思想丝丝牵连。一个作家,如果没有政治思想素养,或者政治方向迷失,东西不分,是非莫辨,那他的作品,无论获得何方人为地奖赏,也无论得到什么人的捧举,都是不可能成其“伟大”与“永恒”的。何以然?道理很简单:人民的文学,应当是反映人民的情感从而为人民所喜爱的,人民不认可,只有圈儿内的“兄弟哥儿们”喜欢,岂能历久行远?此等文人,欲得望屈原项背于一毫,势不能也!文学作品“艺术”造诣的深浅与“思想”境界的高低,两者是衡量文学作品的基本标准。而“思想”是灵魂。灵魂卑俗,文字再好,充其量不过是一只悦目的纸鸢,只可在风中飘舞,是不能在大地生根的。

文学作品的“思想性”如何,是与作家的思想修养密切相关的。文学的性质与功能,要求作家的文学创作,不能以“游戏”视之,不能仅是使读者以享受到心情愉悦为满足。一个作家,应该具有高尚的情操与高远的心地,“心凛凛以怀霜,志眇眇而临云”(陆机:《文赋》,上海古籍出版社:《文赋集释》,张少康集释,1984年版),有怀霜之高洁,有凌云之心志,以战士的姿态,伸张正义,抨击丑恶,让读者看到真善美的可贵,看到假丑恶的可憎,从而树立正确的无产阶级革命人生观与价值观。无论何等文学流派与“艺术技巧”,只有起到这样的作用,才是最可宝贵的艺术。

过去一个时期,文学界兴起了一个崇拜马尔克斯的高潮,《百年孤独》于是风靡华夏,成为了某些作家模仿的“宝典”。似乎《百年孤独》的思想性和艺术性,都远远超过了《水浒传》、《红楼梦》、《悲惨世界》、《战争与和平》......。与此同时,社会主义现实主义的文学理论与理念,则逐渐淡漠,趋于式微。这种文学现象的岀现,显示着对文学“思想性”认知的微妙转变。于是,苏联时期的无产阶级作家高尔基被冷落了,淡忘了;我国建国之后出现的某些优秀作品,例如丁玲的《太阳照在桑干河上》、赵树理的《三里湾》、柳青的《创业史》、杨沫的《青春之歌》浩然的《金光大道》等等,也都被某些人视如昨日黄花,冷落如旧尘,少有人再加提及或研讨。因此,许多青少年由于不清楚中国还有这么多好的文学作品,而不知道去阅读。不难看出,这么一热一冷,显现岀了中国文学的思想变化。这种变化,也许可以称作“变异”,因为原因复杂,本文暂不具述。

又有所谓高境界的“纯文学”、“纯文艺”者,不知发明于何时何人。若问何为“纯文学”?标志是什么?是指文字、内容、还是思想?《白毛女》算不算“纯文艺”?《小二黑结婚》算不算“纯文学”?则无能应之者矣。可见倡扬“纯文学”的人,不过或者是意在为自己立碑,或者是故意为文学制造一道藩篱。它既无文学理论依据,也无文学史例证。“纯文学”这一概念,在中外文学的发展史中,都找不到它的名字与任何影响。无论是从对文学价值阐释的角度,还是从对文学创作指引的角度,都只不过是一种毫无意义的有着哗众取宠之嫌的虚玄之谈。

国有国情,民有民意,时代有时代精神。文学应是国情、民意、时代精神的反映。离开了这个,无论如何艳异的文字,如何诡秘的故事,都是不足为训的!

文学应当是战斗的事业。建国初期,“文艺战士”一词曾经广泛流行,作家的职业受到社会广大民众的尊敬。人们深深地懂得,作家的文学作品,或如一瓶美酒,能使人陶醉而获得精神营养;或如一炷烛光,能导人前行;或如一把利剑,能刺向邪恶的心脏;也可能是一杯神经腐蚀剂,使人慢性中毒,衶经错乱,不识南北东西。“人类灵魂的工程师”,究竟应当制造什么样的产品,不应当制造什么样的产品,下笔千钧,不可不慎!作家的笔,就是为灵魂而战斗的武器,这战斗的任务与事业,是光荣而伟大的。这便是我们为什么要重视文学“思想性”的主要原因。

新时期以来,我国文艺事业蓬勃发展,文学领域日新月异,创作岀版了大量文学作品,展现了文学战线的新风貌。值得格外关注的是,革命现实主义的文学传统不能丢弃,歪风与正气的“和平共处”不应提倡。文学的是与非,宜明辨之而不宜暧昧;红与黑,应究别之而不应混淆。要重视“问题意识”,开展有针对性的严肃的文艺批评或争鸣,这样做,对于加强文学领域的思想建设,应是十分必要的!

习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》指出: “一切创作技巧和手段最终都是为内容服务的,都是为了更鲜明、更独特、更透彻地说人说事说理,背离了这个原则,技巧和手段就毫无价值了,甚至还会产生负面效应。”我们要深刻领会习近平同志的论述,面对世界未有之大变局,随着中华民族的崛起,坚持以马克思主义文艺观为指导,跟上时代步代,为中国人民在坚定不移的共产主义建设事业中做岀应有的贡献。这是时代的要求,也是人民的希望。

纪念屈原,继承中华民族优秀文化传统,让爱国主义精神之花开遍祖国大地!

作者:穆陶:山东省潍坊市作协原主席。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|