欧洲金靴:屎尿屁文学,精英的傲慢

屎尿屁文学,精英的傲慢

欧洲金靴

以屎为墨,以尿为酒,执器官之笔,道闲诗之咸湿。

这就是当今体制内顶层文坛的大家闺秀,为人民群众打造的诗歌生态:遍地荤臭,肛腥横流——但是作者却淡定不乱,她甚至会骄傲地捋捋头发:“这是现代派诗歌艺术,你们这等土老帽不懂!”

贾浅浅其人,头衔的多得吓死人,恐怕唯有勃列日涅夫同志胸前的勋章可以一比:西北大学文学院副教授,现当代在读博士,鲁迅文学院32届高研班学员,第35届青春诗会参与人,陕西省青年文学协会副主席,《诗刊》《作家》《十月》《钟山》《星星》《山花》等期刊作品的作者,诗集《第一百个夜晚》《行走的海》的作者,第八次全国青创会的出席人,第二届陕西青年文学奖获得者……

以及一个最重要的身份:贾平凹的女儿。

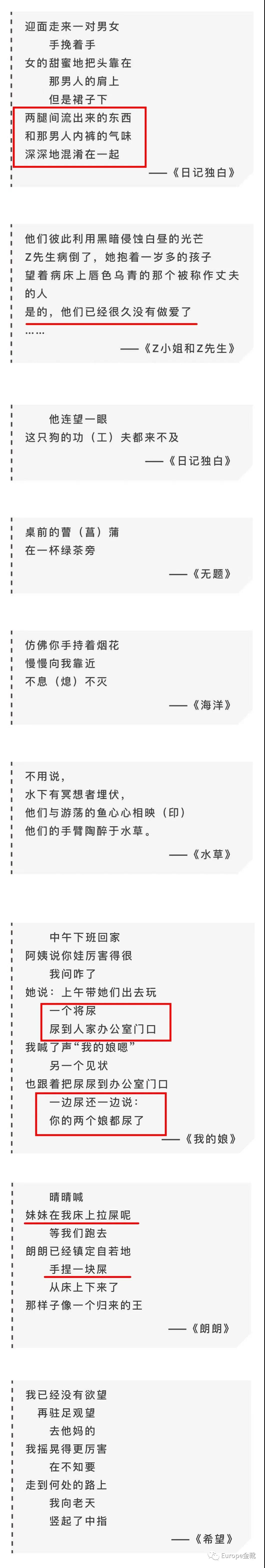

先来欣赏一番她公开刊登并受到体制内同侪一致叫好称道的“屎尿屁文学”:

1.

1962年12月12日,毛主席在给彭真、刘仁的批示中曾这样说:“许多部门至今还是‘死人’统治着”、“许多共产党人热心提倡封建主义和资本主义的艺术,却不热心提倡社会主义的艺术,岂非咄咄怪事。”

都说老人家早看了五十年,事实上又何止五十年。

什么是“社会主义的艺术”?

很简单,就是人民大众喜闻乐见、引导群众积极向上的对社会建设和精神文明都有助推作用的文艺作品。

比如40年代活跃于延安解放区的作家丁玲,用《太阳照在桑干河上》等作品描绘了一幅幅专注于农民个体和革命生产面貌的马克思主义文学,这就是典型的“社会主义、无产阶级性质的文学”。

在丁玲笔下,不论是被困于男性单向欲望和男权主义世界里的梦珂,还是对社会现状具有极度反思渴望的莎菲,亦或是标志“告别‘莎菲’而走向革命、放弃女性立场”的韦护,无一不鼓舞了最广大的底层工农阶级。

“不能低估电影、新诗、民歌、美术、小说的成绩,但其中的问题也不少。”这是毛主席半个多世纪前的隐忧。

那么今天呢,老人家当年是多虑吗?

与“社会主义的艺术”反着来的是什么?那就是资产阶级的艺术。

它需要特殊的观摩框架以欣赏,需要特殊的权力渠道以推广,需要特殊的歪曲视角以解读,需要特殊的制度平台以保护。

总之,资产阶级的艺术意味着一切都是特殊化的,它必须脱离群众,使自己“曲高和寡”,方能在高度的特殊化之中实现对艺术高度的垄断——垄断创作权、垄断解释权、垄断宣传权。

过去,文学等艺术的一系列权力属于人民,为人民书写篇章的人被称为“人民艺术家”。

因为创作的原动力不是为了去分离集体、把自己摘出来,而是要服务和讴歌集体、将自己放进去。

但是1985年,成了一个显著的转折。

2.

1985年,刘宾雁在《开拓》创刊号上发表了报告文学《第二种忠诚》,同年在《文汇月刊》上发表了著名的《我的日记》,算是拉开了伤痕文学的序幕。

同年,钱理群、陈平原、黄子平三人合作出品的论文《论“二十世纪中国文学”》被发表。随后,他们围绕这一问题又进行了六次对谈,并在《读书》杂志上连刊。

最后,结集成册:《二十世纪中国文学三人谈》。出版社是人民文学出版社,出版时间则为1988年。

1988这一年,《红旗》杂志宣告休刊,《HS》纪录片粉墨登台,一切都在呼应着。

同在这一年,王晓明与陈思和在《上海文论》上主持了“重写文学史”专栏,提出要“重新研究、评估中国新文学重要作家、作品和文学思潮、现象……冲击那些似乎已成定论的文学史结论”。

这无异于一种对历史的颠覆和起义。

从1988年第4期一直持续到1989年第6期,一年半的时间里,该专栏发表了一大批带有强烈“重写”色彩的论文。

一切都要“重写”,仿佛一切都要重来。

饭要重新吃一遍,书要重新念一遍,衣服也要重新穿一遍。

气宇轩昂,进入90年代。

90年代是一个什么样的文学景象?无论是马克斯·韦伯鼓吹的“学术作为一种职业”被突然传播, 还是陈寅恪被推崇为“文化英雄”,都昭示了一种以学者自持立场为政治本位的新社会认同方式。

用许多人喜欢说的一句话就是:“从80年代末之后,知识分子与国家宣布了分手。”

但这其中有一个被掩藏的问题:“知识分子”这个群体,其本身的门槛早已经在80年代被磨平剁碎。

进入“改革的春天”之后,想成为一个知识分子,已然不需要像80年代之前那般会造桥修路、通渠灌溉、医治百病,更不需要去过问什么核弹卫星、潜艇大炮——你只需要会摆弄摆弄笔头子、扯几句淫语再高亢地呻吟,你就是知识分子了。

正是在此时,出现了一本叫做《再解读》的书,它生动地反映了那一时期的某种氛围,一种强烈对峙的氛围:① 40-70年代文学与所谓“新时期文学”的对峙;② 五四文学与所谓“大众文学”的对峙。

争锋最激烈时,一度被理解为“现代”与“传统”的对峙、“文学”与“政治”的对峙、“文明”与“愚昧”的对峙。

拿笔杆子的人们,不论水平如何,终于宣示了和过往的决裂、也是同底层群众的决裂。

就像席卷90年代的一部小说《人啊,人》后记中的一段话:“我走出角色,发现了自己。原来,我是一个有血有肉、有爱有憎,有七情六欲和思维能力的人。我应该有自己的人的价值,而不应该被贬抑为或自甘堕落为‘驯服的工具’。”

从那时起,一大批自诩为“启蒙导师”的人,开始从人民的共同体里跳跃出来,旋即回身,冷眼俯瞰着亿万双群众眼睛和耳朵——这在他们看来都是自己的读者听众、都要接受自己的启蒙与教化。

这部分文人,后被称为“HS一代”。

到2012年之前,他们肆无忌惮得喷粪、狂跳了足足三十年。

3.

90年代中后期,随着文学创作中的“欲望化”叙事逐渐成为新风尚,文人们开始迫切追求利用人体器官来表现自己的卓尔不群。

一夜之间,本是个个自称文学家的人,通通成了生物老师。

“躯体语言”书写和“下半身”写作在90年代末的兴起,使得一部分人关于人性的解读,走向了一种极端。

《2000年中国新诗年鉴》曾刊载一奇文《下半身写作及反对上半身》,宣称:

“我们的身体在很大程度上已经被传统、文化、知识等外在之物异化了,污染了,已经不纯粹了。太多的人,他们没有肉体,只有一具绵软的文化躯体,他们没有作为动物性存在的下半身,只有一具可怜的叫做‘人’的东西的上半身。”

“我们只要下半身,它真实、具体、可把握、有意思、野蛮、性感、无遮拦。”

“只有肉体本身,只有下半身,才能给予诗歌乃至所有艺术以第一次的推动。这种推动是惟一的、最后的、永远崭新的、不会重复和陈旧的。因为它干脆回到了本质。”

这在当时被一帮早就憋着淫欲的臭笔杆,欣喜若狂地奉为圭臬:“这是21实际中国民间文学的‘启蒙宣言’!”

同年7月,这篇文章的作者沈浩波创办《下半身》诗刊,并收录了那篇惊为天人的《下半身写作及反对上半身》……

一年后,谢有顺在《花城》杂志中发表的文章《文学身体学》,则表达的更加赤裸裸:

“‘文革’结束,如果仅仅只是结束阶级斗争是不够的,更重要的,我们还要追求从冷漠的政治社会回到人性的身体社会,因为只有身体社会是适合于人生活的。”

“以前的作品写的可能是政治人,集体人,概念人,现在作品写的可能是文化人,社会人,历史人,后者无疑是一种进步,但和前者一样,都还是在同一个文化视野的序列中。我要继续追问的是,那个卑微的、个性的、生理意义上的有物质外壳的人,以及他的身体究竟在哪里?……没有身体的解放就没有人的解放,没有与身体细节密切相关的日常生活的全面恢复,也就没有真正的人性基础和真正的文学表达。”

这是在谈文学吗?这是十足的政治。

当闸门被放开,饥渴难耐的“文学家”们就立刻撒开了欢,“三陪”题材日渐火热,如巴乔《一起走过的日子》、张者《朝着鲜花去》等。

个个张着血盆大口、流着瘟臭的哈喇子,用键盘飞速敲击着对“下半身”极其病态的描摹与欣赏。

你敢对这样的作品评论一句“恶心”?马上就有乌央乌央的“学者”、“文学专家”们蜂拥而至,一边擦着口水,一边怒目圆睁得诘难你是“土掉渣”、“老保守”、“不开化”、“不懂潮流与艺术”………

4.

“任何消费作为欲望的的表达和满足,无疑没有身体本身的表达来得直接而彻底。”

这是2003年《河南大学学报》第3期的文章《无法深化的自我与现实》的文字。

一句“消费欲望”就解构了卖淫嫖娼的全部社会意义:这是人性的解放。

不到十年后,2014年东莞扫黄风波爆发,“知名性学家”李银河当众大放厥词,认为“卖淫嫖娼应该非罪化,性服务完全是个人行为,政府不用管,相互之间是否给钱也是出于自愿,这实际上最符合人类性活动的基本逻辑!”

伴着这位性学老妪的呐喊逻辑,《钱江晚报》亦公然发表所谓《钱江晚报时评》,大喊“东莞挺住!”

同时还在《钱报网》2014-02-11 19:38 刊登了源于《新闻晨报》的文章,引用东莞出租车司机采访,称不觉得“小姐”被逼无奈,因为她们对司机小哥出手阔绰……

随后,广东省政府官方微博账号更是雷霆发博:“力挺东莞!”,这在当时被外界认为是公开反击中央扫黄的叫板动作……

在微博中,粵府大力为东莞“鼓劲”,称“东莞你好,不要害怕嘲笑…不要害怕质疑…不要害怕污蔑…不要害怕批判…不要害怕轻视”,最后一句最受关注、引人遐想:“东莞你好,不要害怕诋毁。请告诉他,因为挚爱,我们不会出卖灵魂。”

根据粵府设置,那条微博彼时不允许回复和评论。

5.

必须看到,三十余年的历程,从文学变迁的角度,这是一场制度性的文化滑坡。

2018年11月30日,在“价值重建论坛暨《文化纵横》杂志创刊十周年”活动上,韩少功先生在演讲中曾有过精准而辛辣的评述:

“从全球范围来看,文学正遭受以市场化为主的制度性冲击,还有以互联网为代表的技术性冲击,正在进入重组和再生的艰难过程。与此同时,思想动力不足,也明显成为当下文学发展的一大制约。

“‘文青’及高龄‘文青’那种自恋、自闭、自大的文字,无论是幽闭式的、狗血式的、还是杂耍炫技式的,无论是沉默的(布朗肖语)、零度的(罗曼﹒罗兰语)、还是无意义的(昆德拉语)写作,都让文学中的‘自我’越来越面目雷同,离个性更远,离复制和流行倒是更近,很快成为另一款神话,另一种心理传染病。”

“以至'文青’‘文艺腔’‘文科生’‘中文系的’这些词,眼下早已在互联网上声名狼藉,总是成为舆论场上嘲讽和同情的对象。”

晚近三十年,文字工作者逐步在创作过程中追求脱离底层的生活,同时谋求内容与词藻的无限精致化,这种个体的演变显然是宥于大环境、大时代的震荡。

左翼运动的消沉,导致了左翼文学在世界范围内的跌沦。

中国作为由无产阶级专政而竖旗政权的国家,从现实的表象上看,并未充当“挽救者”或“托底者”的角色,这是非常遗憾的。

相反,中国的主流文学似乎还在靡靡之音中接纳并顺应了这股“世界潮流”,并以“融入世界”为傲。

从而,或主动或被动地驱逐了曾经是文学舞台主角的“人民文学”、“革命文学”与“解放区文学”。

6.

回看1993 到1994 年间发生的所谓“人文精神大讨论”,其实质是一场政治大讨论,不过是为了呼应1992年的南巡讲话精神。

从鸳鸯蝴蝶派到张恨水,从还珠楼主到港台新武侠,笼子彻底被打开的同时,也造就了一个不争的后果:市场经济风潮里的文学环境,人民大众彻底失语,农民彻底失语,工人彻底失语。

渐渐垄断了创作权的,是拔地而起的两类人:① 捧着伤痕文学、反思文学、先锋文学的通行证,重新端坐体制内高位——尤以各地作家协会为主要阵地的“官帽文人”们;② 市场中奉行小资产阶级路线的青春派写手们。

除却作协,包括今天的书协、艺协等官办协会在内,享用着顶级的皇粮、生产着低劣的作品、摆弄着高傲的做派、筑固着淫腥的圈子……

台上道貌岸然,床上男盗女娼,百姓对此早已见怪不怪。

更有甚者,吃皇粮而反皇粮、扛着红旗骂红旗,此等油腻之尊都大有人在。

作协的乌纱帽下,孵化出了如方婆娘、莫言等反gong文人;市场经济的报摊亭里,以郭比特人为代表,更是孕育出了如今连同人文、人兽文都大行其道的文学局面。

在失去合理的文化利益分配的底层面前,这两大群体可谓高高在上的两座大山,仿若随性两三笔,即成挥斥方遒指点江山的大作。

所以某种程度上,眼下这位令人咋舌的贾浅浅,其让人作呕的“下半身文学、屎尿屁诗歌”的创作及展示,完全是在进行权力的炫耀。

这根本不是一个艺术动作,而是一个政治动作,是一种让人非常不适的、来自精英阶层的傲慢。

“我就是胡乱写点‘拉屎放屁’,敲几下回车键,也能成为大作家、受到各路场合的褒奖——就问你们羡慕不羡慕?”

酒饱思淫欲,写点屎尿屁;

路有冻死骨,还得把掌鼓……

跋.

“中国的革命的文学家艺术家,有出息的文学家艺术家,必须到群众中去,必须长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去。”

“坚持个人主义的小资产阶级立场的作家是不可能真正地为革命的工农兵群众服务的,他们的兴趣,主要是放在少数小资产阶级知识分子上面。”

1942年5月2日的延安,毛主席说得非常清楚,然今人们可会再以此为评判准绳?

纵使是以“屎”为落笔喻物,谈话行文向来不拘一格的毛主席,同样使用过,且用得生动明快、一针见血:

“拿未曾改造的知识分子和工人农民比较,就觉得知识分子不干净了,最干净的还是工人农民。尽管他们手是黑的,脚上有牛屎,还是比资产阶级和小资产阶级知识分子都干净。”

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|