郑伯农:读《红岩》,我们不能忘了那位没有署名的作者

关于长篇小说《红岩》著作权的一桩历史公案

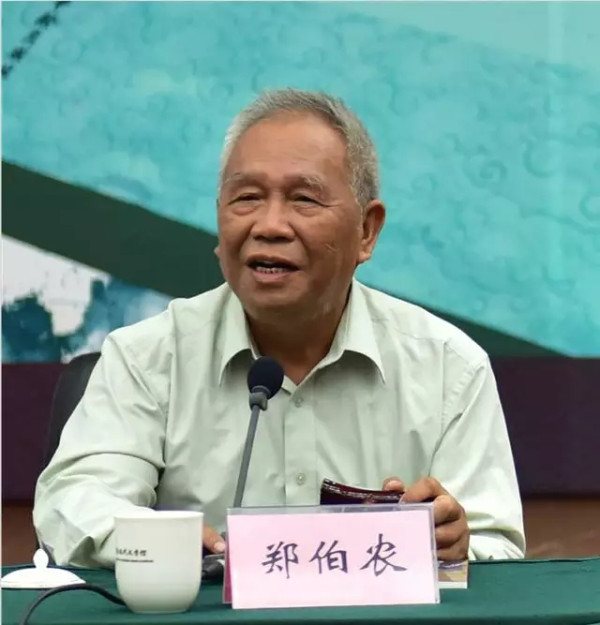

郑伯农

1989年下半年,我奉命到中国作家协会担任党组成员,兼文艺报主编。和我一起来到作协的还有马烽、玛拉沁夫,他们是党组正、副书记,加上我和原党组成员从维熙,四个人组成一个新的党组。

1992年8月初,重庆老作家殷白领着一位老者到我家,向我反映一件事。他还带来中国作协副主席、四川省作协主席沙汀的口信和一批材料,希望中国作协和作家权益保障委员会受理此事,帮助解决《红岩》的一位作者被剥夺署名权的问题。

那位老者叫刘德彬,当时已到古稀之年。他是从渣滓洞里冲杀出来的老革命,曾和罗广斌、杨益言长期联名写作。殷老是参加过“左联”的老前辈,当时是重庆作协的秘书长。听了他们的介绍,我觉得问题很重要,就把刘老给党组的信转交上去,并向马烽同志汇报此事。马烽表示赞同沙汀的意见,希望中国作家权益保障委员会认真调查此事。根据马烽的指示,我给张锲写了一封信。张锲当时是中国作协书记处书记,分管作家权益保障委员会。我又带殷白、刘德彬二位到张锲办公室,向他面谈具体情况,并帮助二人和作家权益保障委员会接上头。刘老向权保会递交申诉信和有关材料。权保会负责人张树英很重视这件事。刘老返渝后,她在北京展开调查,访问了中国青年出版社的好几位当事人,还到北京图书馆查阅相关材料。后来,张锲和我商定,请张树英和《文艺报》记者冯德华一起赴重庆调查。她们访问了重庆市委宣传部、组织部、文联作协的许多同志,面见了罗广斌妻子胡蜀兴(罗已去世)和杨益言。为了全面了解情况,张树英还给成都的好几位老作家去信,向他们核实当年的真实情况。

据张、冯二人的调查和我所看到的材料,情况大致如下:

刘德彬、罗广斌、杨益言三人都曾被关押在重庆歌乐山中美合作所。罗在白公馆,刘、杨在渣滓洞。刘年纪最大,关的时间最长,他和罗都是共产党员。解放军兵临重庆时,渣滓洞门口架起机枪,燃起熊熊烈火,国民党想把关在这里的犯人全部杀死烧光。刘在冲杀过程中右臂中枪,昏过去。苏醒时,发现身上压着同伴的尸体,敌人以为他已经死了。他侥幸逃脱。整个渣滓洞当时有二百多个“囚犯”,活着出来的只有15人。关在白公馆的罗广斌机智地说服了一位看守人员,拿到钥匙打开狱门,领着白公馆的一群幸存者冲杀出来。杨益言是进步青年。渡江战役前夕,国共两党和谈的时候,经过家庭努力,他于1949年4月7日被释放。重庆解放后,党组织请中美合作所的幸存者给广大群众讲述狱中革命烈士的斗争事迹和国民党特务的阴险残暴,罗、刘、杨三人都参加了。后来他们都被安排在重庆团市委工作。由于报告的内容很精彩、很有保存价值,群众纷纷要求报告者把讲的东西写出来。于是三人合作,写了《如此中美合作所》、《圣洁的鲜花》等书,受到群众的热烈欢迎。后来又合作写了《在烈火中永生》,产生更大的影响。每一次写作,都是罗广斌领头,他的名字理所当然地排在第一位。1958年11月,中国青年出版社社长朱语今和编辑王维玲到四川组稿,老作家沙汀极力推荐,把《烈火中永生》所写的事迹改成小说,于是二人赴重庆找罗、刘、杨,向他们约稿。作者和编辑交换意见,多次请教沙汀、马识途等老作家,确定了写作大纲,三人分别执笔创作。

刘德彬曾是江竹筠的部下,彭咏梧牺牲的消息就是刘告诉江姐的。他曾和江姐一起在川东进行武装斗争。后来一起在万县被捕,同一条船被押到重庆,同时关进渣滓洞。这一段历史,只有刘德彬最熟悉,理所当然地由他写。他还写了其他一些章节。书名最初定为《禁锢的世界》,沙汀、马识途等同志认为书名可以改动,狱中的斗争应当与狱外的、全国的斗争联系起来。书名改过好几次,最后定名为《红岩》。《禁锢的世界》初稿送中国青年出版社,经有关同志审阅后,出版社决定请三位作者来京改稿。张树英同志查阅有关信件。一封由罗、刘、杨共同署名的信写道:“中国青年出版社:兹送上《禁锢的世界》(暂定名)初稿中的一部分,共18章。这些章主要是写江竹筠、陈然等烈士的。因为机关工作稍多,现在没有时间改完全部初稿,以后当陆续送上,供你们审阅”。

出人意料的是,重庆市委因刘德彬犯了“错误”,只准罗、杨二人赴京。刘的所谓错误是因为在市总工会工作时“严重右倾”,有“工团主义”倾向,因此给他“留党查看一年”的处分。因为这个“错误”,他被剥夺了写作权和署名权。《红岩》不是一般的虚构小说,它诚如罗广斌讲的,是用无数先烈的血写成的,虽然有一个从纪实文学到小说的演进过程,但刘德彬不仅参加了前面所有纪实文学的写作,也参加了小说初稿的写作。《红岩》前后修改稿加起来共有三百万字左右,其中有不少是刘德彬的劳动成果。1961年《红岩》出版时,虽然公开的作者名字只有两个,但出版社仍然给刘德彬发了稿费。三人商量,七万元稿费,三人各分两千元,其余用来交党费、资助烈士后代和报销旅差费。1962年,《红岩》要改编成电影《烈火中永生》,电影厂仍请刘德彬赴京参加改编工作。

1979年4月,中共重庆市总工会党组给上级机关打报告,拟撤销当年对刘德彬的处分。报告写道:“经复查,刘德彬同志在大鸣大放期间,主要是对市工会的肃反运动发表一些自己的看法和意见,主要是强调如何做到既稳又准地把反革命分子清查出来,而又不冤枉一个好人。因此,不能结论为‘攻击肃反运动搞糟了’。至于在工会工作中是否‘摆脱党对工会的领导’问题,经复查,刘德彬同志在实际工作中,对上级党委和上级工会布置的工作是积极贯彻的,虽然也提出一些不同意见,这是正常的,也是允许的,不是什么错误”。1979年8月,中共重庆市委纪律检查委员会批复,同意市总工会党组的报告,撤销1958年给予刘德彬的处分,恢复名誉。

按理说,随着错误处置的撤销,应当恢复刘的写作权和署名权,但事实并非如此。1984年8月,《中国青年报》发表署名文章《不署名的<红岩>作者》,第一次公开披露,《红岩》还有一位不为人知的作者——刘德彬。20天后,为了顾全上级领导的脸面,也迫于种种压力,刘德彬在《中国青年报》发表《我的几点更正》,否认自己是《红岩》的作者。后来,他逐渐感到,如果不把《红岩》创作的真实情况讲清楚,当年受处分的,甚至当年狱中斗争的事,都会让人感到疑惑,罗广斌在创作中的重要作用,也会被贬低。光是一味谦让是不行的,必须站出来为自己申辩。于是他下定决心,给中国作家权益保障委员会写报告。

中国作家协会是个群众团体,所属中国作家权益保障委员会的主要工作方式是调解,无权像法院那样做出判决。鉴于《红岩》在国内外都有重大影响,权保会在调查研究的基础上,1993年3月给国家版权局写一封请示信,并附上一份详细的调查报告。请示信明确提出:“经我会调查取证,查明刘德彬同志参加了《红岩》初稿的写作,因当时犯有‘政治错误’被剥夺参加这部小说最后定稿的工作和在出版物上署名的权利。现刘德彬的所谓错误已得到改正,署名权也应给予恢复”。请示信还提出,“依照我国的法律原则,按照中国作协领导的指示,尊重四川省文联、重庆市委、重庆市文联的意见,尽量采取调和、劝解的方式去解决此案”。4月28日,版权局回函提出:“如果当事人不接受你们的调解结论,可建议他们向人民法院起诉”。张树英代表中国作协权保会,确实做了耐心的调解工作,结果双方无法达成一致。于是1993年,权保会与刘德彬解除委托关系。1993年10月,刘德彬就署名权问题向重庆市中级人民法院递交起诉书。按照权保会章程,凡已诉诸法律案件,权保会一律不介入。我们在这个问题上所做的工作,也就到此告一段落。

近年,我看到《人民日报》、《北京晚报》等发表文章,重谈《红岩》作者问题,重新肯定刘德彬是《红岩》的作者之一。媒体透露,是老作家马识途发表意见,引起各方面的关注。其实,自从《红岩》问世以后,沙汀、马识途等老作家一直关注刘德彬的署名权问题,一直替他说公道话。1993年,马识途在《四川文学》发表文章说,沙汀早就对把刘德彬的名字从《红岩》作者的名单中拉下来有意见,“后来新时期重印《红岩》,出版社仍不写上刘德彬的名字,他对我表示,他对此更有意见。他说,应该实事求是嘛”!不仅沙汀、马识途,连当年文艺界的负责人周扬、林默涵,也认为应尊重作者的著作权。1967年5月,沙汀在一份材料中说:“1962年我去北京参加全国人代会,在党员大会上碰到周扬同志。他向我谈到《红岩》……我扼要向他讲了点刘德彬的情况……周扬听后认为,既然参加过写作,又没戴右派帽子,还是添上刘德彬的名字较好。意思要我向重庆市委反映一下。”至于罗广斌,更是念念不忘那位与他同生死、共创作的老战友。他1961年到北京开会,一回来就找刘德彬,对他说:“我把你的写作能力和受处分的情况向中宣部汇报了,周扬同志说:‘刘德彬以生命参加了斗争,为革命流过血,又参加过《红岩》的写作劳动,组织上应该对他有全面的估价’。”

罗广斌早就去世了,刘德彬、杨益言也先后离开人世。现在,当事人都不在了,他们的子女也没有就署名权问题向法院提出意见,看来,今后不可能再有什么关于《红岩》的诉讼。但我以为,这桩重大历史公案,应当有一个公正、客观,具有权威性的结论。想起当年和刘老见面,我不能不感慨万千。他一双眼睛望着我,期盼中国作协和权保会能帮他讨回公道。因为事情转到法院,我们就再也没有过问此事。不久,刘老去世了。我深感愧对刘老。一个渣滓洞的“准烈士”(罗广斌语),几乎用整个下半生的精力,为死去的烈士著书立传,到头来连署名权都被剥夺了,这无论如何都不能说是公正的。他带着遗憾走了,在九泉之下能瞑目吗?他确实没有参加《红岩》最后的修改、定稿,但这绝对构不成剥夺他的著作权的理由。马克思的三大本《资本论》,生前只出版第一卷,留下篇幅浩瀚的二、三卷手稿。恩格斯前后花了十一年的时间整理、加工、定稿,后两卷才陆续得到出版。难道因为马克思没参加定稿,就可以剥夺他的署名权吗?恩格斯没有署自己的名字,而是端端正正地写上作者马克思的名字。在恩格斯的高风亮节面前,我们感到敬佩,也应感到惭愧。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|