几十年来,被严重歪曲的我军政工干部形象

(一)可怕的逆变

自进入上世纪八十年代以来,文艺界一股妖风甚嚣尘上,并愈演愈烈。为了表达对国民党军和西方军队的一长制的膜拜,很多作品中,我军的师长、团长、连长等军事主官,被塑造成跟旧军阀中的冯玉祥、张宗昌似的,个个霸气十足,痞气十足,一手遮天,说一不二。

比如《雪白血红》中演义的“中国巴顿”钟伟师长,面对与他意见相左的政委,便颇具黑老大风格地吼道:“我是师长,我说了算,哪个再说走,我就毙了他娘卖X的。”

《亮剑》中的团长李云龙,则被刻画成一个落草为寇式的人物,带兵打仗老子一个人说了算,“团长管打仗,政委管生活。”

《集结号》中的连长谷子地,更是将一个听见枪响吓得尿了裤子的逃兵拉来做了指导员,还说什么“指导员嘛,反正能当个人用就行。”

在这些作品中,与其相对应的政委、指导员等,则被贬低成一个可有可无的配角,塑造得要么跟穷酸的孔乙己似的,要么跟受气的小媳妇似的。

如果历史上真有这样的政委、指导员,你还指望他能成为班子的领导核心?还指望他能完成职责赋予他的党指挥枪的使命?拉倒吧。

十七年老的文艺作品中,我军政工干部的形象不是这样。(罗列有点长)《红色娘子军》中的党代表洪常青、《金沙江畔》中的指导员金明、《暴风中的雄鹰》中的指导员老刘、《东进序曲》中的政治部主任黄秉光、《野火春风斗古城》中的政委杨晓东、《敌后武工队》中的小队长(指导员调任)魏强、《暴风骤雨》中的工作队长(教导员调任)萧祥、《七天七夜》中的指导员苏强、《逆风千里》中的指导员宋志刚、《勐垅沙》中的工作组组长(指导员调任)江洪、《英雄儿女》中的师政委王文清、《无名岛》中的指导员王永智等,都是以第一主角出现,智勇兼备,文武双全,敢作敢为,有血有肉。

这四十多年以来,电影里、电视剧里已经很少再能找到以政工干部作为第一主角的例子。有些影视剧中政工干部已经看不到,给忽略了。

十七年老电影中的政工干部扮演者,《英雄儿女》中王政委的扮演者田方、《暴风骤雨》中工作队长(教导员)的扮演者于洋、《红色娘子军》中党代表的扮演者、《野火春风斗古城》中杨政委的扮演者、《勐陇沙》中工作队长(指导员)的扮演者王心刚、《边寨峰火》中指导员的扮演者庞学勤、《铁道游击队》中政委的扮演者、《金沙江畔》中指导员的扮演者冯喆、《董存瑞》中指导员的扮演者张辉、《暴风中的雄鹰》《七天七夜》中指导员的扮演者白德彰等,尽是当时一流的硬朗男星。

这四十多年来,一方面可能是有点名气的演员都不愿意饰演政工干部,另一方面可能是编导在构思人物形象时就已经设计成型,影视剧中我军的政工干部,必须是一副酸腐文弱全无阳刚气的样子。而且,这样的形象正在被越来越多地复制,几乎成为一个脸谱、一套公式。

令人悲叹,令人气愤,令人担忧。

前几年,一部电视剧《能文能武李延年》播出,虽显幼稚和生硬,但毕竟是一个可喜的回转,希望是一个好的开端。

(二)战争年代,军政主官谁说了算

人民军队自建军后不久,便确立了“党指挥枪”的建军原则。1928年6、7月间,红四军制定的《红军党代表工作大纲》中,明确规定“党代表是代表中国共产党在军队中工作的;是所属部队士兵与官长的领导,是负责部队管理与教育的首长”。

看到这句话没有,“是所属部队士兵与官长的领导”,那也就是说,连的党代表不仅可以领导所属的士兵,也可以代表党领导连长,团的党代表、师的党代表同样也可以代表党领导团长、师长。

1930年冬,《中国工农红军政治工作暂行条例(草案)》颁布实施,该《条例(草案)》规定:“政治委员在与同级军事指挥员有争执时,政治委员有停止军事指挥员命令之权”。

可以看出,这时的政工干部完全凌驾于军事主官之上。就是从这个《条例(草案)》开始,战争年代长期执行的“政治委员最后决定权”被确立下来。

1931年11月初召开的赣南会议上通过的《关于红军问题决议案》中,规定如果军事指挥员与政委发生争执,在未得上级指示以前,“须依政治委员的意见执行”,更加牢固地树立了“政治委员的最后决定权”。

红四方面军总指挥徐向前在回忆与政委陈昌浩的关系时曾说过,“当时,政治委员是决定一切的,能擅自逮捕人、处罚人,对同级军事指挥员有监督权,搬的是苏联红军的一套做法,权力大的吓人哪!”

在当年,可不仅仅是徐帅与陈昌浩之间是如此,一方面军的朱老总与毛政委之间又何尝不是如此,天王老子都不怕的贺老总与政委夏曦之间、闽浙军区司令员粟裕与政委刘英之间、北上先遣队总指挥寻淮洲与政委乐少华之间,又有哪一个不是政委说了算的?

到了抗战时期,这一规定有了部分的修改。1938年12月颁布的《政治委员工作暂行条例》中规定:“在军事行政和作战指挥上军事指挥员负更重大的责任,但在军事指挥员有违犯了党的路线或不执行上级命令情况时政治委员有停止军事指挥员命令之权……”

历史上存在过的,未必就一定是合理的。应该承认,当年这样的规定,在保证了党指挥枪的同时,也造成政委权力过大和当其军事能力不足时处置失当,导致作战行动失败的恶果。皖南事变突围时不是军长叶挺说了算而是政委项英(对内)说了算,冀中五一大扫荡八分区突围时不是司令员常德善说了算而是政委王远音说了算,都导致了失败,就是这一过左规定导致的最为惨痛的教训。

就是因为这些教训,十八集团军于1942年10月,又一次将《政治委员工作条例》进行了修改,“政冶委员在与同级军事指挥员有争执时,除属于作战方面的行动由军事指挥员决定之外,其他由政治委员作最后决定……”

在作战方面的行动问题上,最后的决定权转给了军事主官,这是一个进步。但也仅此而已,其他的所有大事小情,还是由政委拍板。

在当时,命令颁布时,必须有军政主官同时签字才能生效,特别是在遇到有关部队开动、上级命令的贯彻执行、军队干部的调整、部队兵员的扩充与裁撤等敏感问题时,就更是必须得经过政委的点头才行。在中共军队中,不是“我是师长,我说了算。”

另外,在这支军队中,任何一个师长,他都没权力没胆量把政委“毙了他娘卖X的”,哪怕只是说说而已。相反,红军时期,倒是真的有师政委曾经把师长“毙了他娘卖X的”。当然,也根本不可能出现团长对政委指手画脚“你管什么,我管什么”这样荒谬绝伦的剧情。

战争年代,特别是抗战胜利之前,同一级政工主官的地位是略大于军事主官的。十七年老电影《铁道游击队》中的刘洪大队长、《回民支队》中的马本斋司令员,为啥在关键时刻要听政委的,娘子军连中为啥是洪常青说了算而不是连长说了算,这都是有根据的。

如果你对战争年代的史料有兴趣,还会有一个有趣的发现,即如果某个武工队长同时兼任指导员的话,别人会喊他指导员而不是队长;如果某个团长同时兼任政委的话,别人会喊他政委而不是团长。这隐约也说明了点什么。

1954年4月15日颁布的《中国人民解放军政治委员工作条例》中,对于同级军政首长:“在紧急情况下遇有争执时,属于作战行动和军事工作的问题,由军事指挥员决定,属于政策性质和政治工作的问题,由政治委员决定,但均须同时报告上级首长。”

直到这时,部队(分队)中的军政主官才算完全彻底一般高了。

(三)政工干部不是穷酸,不是窝囊废

战争年代的我军政工干部,是不是真如这些年影视中表现的那样,都是只会念教条的穷酸或一闻枪响就吓得尿裤子的懦夫呢?

当然不是!

和国民党军中的指导员多系文人充当截然不同,中共军队中的政工干部几乎全部起于卒伍,是枪林弹雨中成长起来的。小到连指导员,大到团、师的政委,哪一个不是把带兵打仗作为第一职责?哪一个会在战斗中比同级军事指挥员靠后半步?特别是最基层的指导员,几乎全部是从优秀的排长中提拔和从连长的岗位转任,怎么可能会出现连枪都不会使的情况?怎么可能会听见枪响就吓得尿裤子?

从红军时期到最近的对越自卫反击战,指导员代行牺牲的连长指挥并致胜的例子比比皆是,又怎么可能对战术一无所知?

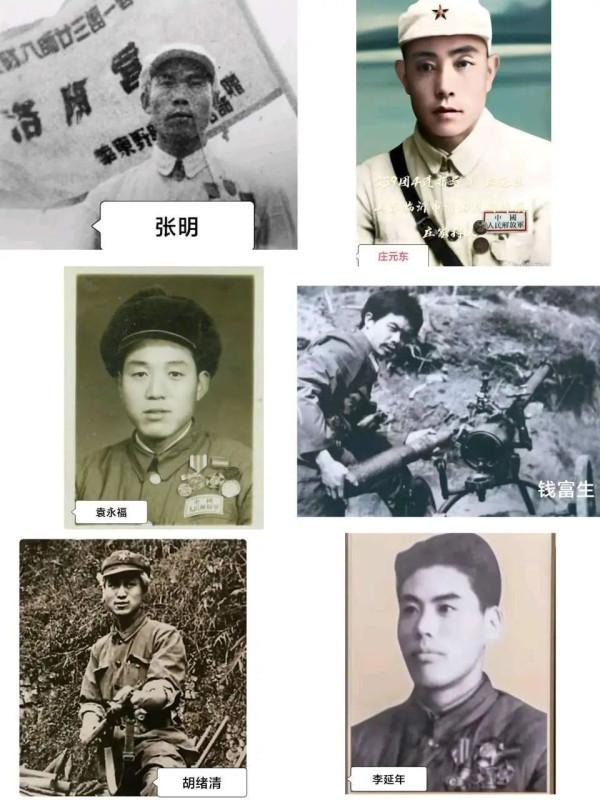

著名战斗英雄胡觉三、张明、周文江、宋双来、曹德荣、阎成恩、袁永福、艾维仁、宋时运、李延年、庄元东、赵先有、胡绪清、钱富生、和自兴、杨天才、田玉忠等,其立功称雄时,都是指导员副指导员。我军各历史时期在指导员副指导员中产生的战斗英雄,一点也不比同级的连长副连长少。这些英雄的指导员,每个人的事迹展开来,都是一部传奇,都足以惊天地而泣鬼神。有兴趣的可以找来看一看,看看和《集结号》中那怂货指导员是不是一回事。

中国人民解放军的阵营中,造就出众多能征善战的名将,其中如邓华、杨勇、王震、杨成武、叶飞、陈锡联、王建安、刘亚楼、张爱萍、傅秋涛、钟伟、丁盛等一大批著名战将,红军时期,都是政工干部,一直是政工干部。如果真像《亮剑》中表现的政委那样只是坐在后方念念教条管管内务,我们该如何认识这一大批沿着指导员、政委等政工岗位成长起来的赫赫战将?

抗战时期的敌后战场,曾有一个特别的组织形式——武工队。武工队的威名与战绩众所周知,那是可以完美碾压西方什么贝蕾帽、海豹、三角洲等等所谓特战王牌的中共特色的特种小部队。

但很多人也许并不知道的,即武工队的业务属军分区政治部,因而武工队的队长和骨干队员,几乎全部是从部队的政工干部中选调的。比如,冀中七分区武工队长张英是第二游击总队政治部敌工科长,指导员崔希哲是军分区政治部敌工科长;九分区武工队长兼政委杨寿增是十八团三营的教导员;冀南一分区武工队长兼政委刘大坤是该分区的政委;冀南六分区德故武工队长王澄是该分区政治部的锄奸科长,副队长曹荫怀是该分区政治部的宣教科长;晋绥三分区武工队长谢允中是八团政治处的民运科长……

除了由军分区派出的武工队,还有某团或某支队、某区队派出的小型的武工队。这些只有十人上下的小的武工队,队长中比较著名的安正福、王栋、李彩五、李继初、高云贵等,无一例外都是主力部队中连的指导员选调。优秀长篇小说《敌后武工队》塑造的主人公、武工队小队长魏强,就是十八团的连指导员调任,这是与史实相符合的。

各位想一想,如果真的像《集结号》中的指导员似的那么怂包软蛋,我们该如何认识这令敌伪闻风丧胆的、主要由政工干部组成的武工队?

令人气愤的是,出于对政工干部的偏见,自1986年以来,根据小说《敌后武工队》改编的所有版本的同名影视剧,几乎无一例外地将原著中魏强调任前的指导员给改成了连长。

(四)恶果与反思

几十年来文艺界的这股妖风,覆盖了苍白无力的正史的教育效果,产生了巨大的毒害作用,使很多只从影视和纪实文学中了解历史的六十岁以下的一代又一代的作家、编导和相当多数的读者与观众,潜移默化间播下了轻视和否定我军政治工作和政工干部的种子。

我的一个六〇后微友,不是果粉美粉,不是公知,相反还是一个有点偏激的自干五。他曾经坦诚地给我说:从理性上,我相信你说的武工队的组成主要是政工干部,但从直感上,让我把政工干部和武工队联系起来,有点难。

我理解他说的难。在他(他们)下意识的印象里,武工队员个个都是勇武彪悍的,而政工干部必须得是酸腐文弱又是专门整自己人的。因为这个矛盾在心中纠结,所以他转不过这个湾来。

这也难怪,改开后这几十年文艺作品中塑造的政工干部,已经完全没有了十七年文艺作品中魏强、李正、洪常青那样的正面和阳刚,而差不多都是《亮剑》《集结号》等作品中那阴暗酸怂的样子。这些被严重歪曲了的政工干部形象,就像是模式化的脸谱,从上世纪八十年代开始,便用一部接一部的电影电视剧和地摊纪实文学,猛烈地灌输进入大众的认知,经过四十多年日复一日年复一年的濡染,刻印在他们的脑海,浸润至他们的血液,形成牢固印记。而这样的打从记事儿启蒙开始就一点一点刻印在脑细胞里浸润在血液里的东西,要想再改变,谈何容易。

像他这样的自干五,像他这样从理性上都已经完全认同我军政工干部的人,直感上对政工干部的印象尚且歪曲并很难扭转过来,可以想象其他人会是怎样的一种情况了。

我写此文的目的,就是想以一己的微薄之力,告诉愿意了解这段历史的人们,中共军队并非像西方军队和国民党军队那样军事长官一人独大,人民军队中的政工干部,也并非《亮剑》《集结号》等表现的那样,一个一个酸不叽叽阴不叽叽的窝囊废。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|