把毛时代比作“中世纪式集体蒙昧”,澎湃新闻怀念李泽厚究竟在怀念什么?

把毛时代比作“中世纪式集体蒙昧”,澎湃新闻怀念李泽厚究竟在怀念什么?

子 午

李泽厚死了,某些人如丧考妣。

澎湃新闻刊登了一篇《夜读︱我们怀念李泽厚,其实怀念的是什么?》,其中将毛泽东时代的前三十年比作“‘中世纪’式集体蒙昧时代”,将李泽厚比作“一个觉醒年代的精神燃烧弹”。

你要纪念李泽厚,也没人拦着,用得着搬弄这些名词吗?“搬弄名词”无非是搬弄是非、包藏祸心。

笔者本来不打算谈李泽厚的。实话讲,他也就是一个过气的名人,左派批判过他的“告别革命”,问题是木已成舟,他也不过是个“工具人”;右派还觉得他太过“僵化保守”,易中天曾在他2001年出版的著作《书生意气》中写道,“我看李泽厚是没什么事可做、没什么路可走了”,大意就是“长袖善舞左右逢源的”(易中天语)李泽厚过时了,“李泽厚要‘走自己的路’,就既不甘心‘照着说’,也不愿意‘顺着说’。然而一时半会的,也还不能‘接着说’,便只好‘挑着说’、‘绕着说’”。

易中天的看法在自由派里恐怕是很有代表性的,其实不过是道出了乞食者的扭捏作态。在怀念李泽厚的文章里经常讲他从不为钱发愁:在毛泽东时代不为钱发愁,无非说明毛泽东时代并没有亏待知识分子,只是喊知识分子放低姿态与工农群众相结合,一票知识分子就大呼迫害;至于毛泽东时代之后,知识分子的地位仿佛提高了,但李泽厚也要“‘挑着说’、‘绕着说’”,这又是为何呢?

所谓知识分子,本来就不可能单独成为一个阶级,总需要有人养着,最后要么依附于这个阶级,要么依附于那个阶级。

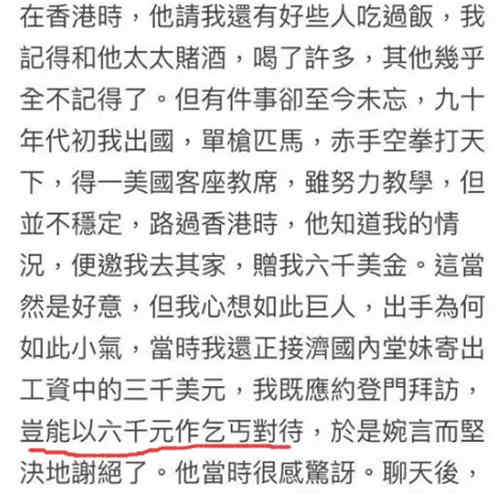

李泽厚在《重视武侠小说的文学地位——悼金庸先生》的文章里自曝了一段趣事,九十年代初他要出国,但经济状况不好,路过香港时,知道李泽厚的情况后,金庸先生资助了李泽厚六千美金,李泽厚反倒觉得金庸“小气”,是打发“乞丐”了。

“六千美金”在当时可不是小数目,李泽厚反而觉得这点钱既配不上金庸的身家,也配不上自己特大知识分子的名气。

“君子之交淡如水”,君子难道不该崇尚“千里送鹅毛,礼轻仁义重”?君子哪里还会“矫情”礼钱少、配不上身份的?

通过这件小事,笔者实在看不出一众知识精英怀念和吹嘘的李泽厚的人格哪里“独立、自由、高洁”了。

李泽厚的“矫情”还表现在他的学术观点上。李泽厚在80年代的美学著作中提出了一些颇有影响力的观点,如“告别革命”,如认为五四运动是“救亡压倒了启蒙”。所以他对五四的“反传统”是颇有意见的,他对传统文化的态度近于“新儒家”。但李泽厚从来不承认自己是“新儒家”,反而以一个“马克思主义者”自诩,认为中国传统中的精华都必须经过马克思主义的淘洗,而马克思主义包含了人类崇高的理想和西方社会的核心观念,他要看这种理想和观念在与中国传统特别是儒家思想进行碰撞,加以“淘洗”之后会产生什么样的新东西。(这是新儒家杜维明对李泽厚的评价)

这就是李泽厚夫子自道的“西体中用”即“中国式的社会主义现代化道路”。这也是今天的自由派知识分子已经看不起李泽厚的原因所在,马克思主义再怎么“修”也终归还是套在他们头上的“枷锁”。即便,李泽厚的“马克思主义”和“社会主义”,却是完全否定了“阶级斗争”核心,只取空洞的“人类崇高的理想和西方社会的核心观念”。

李泽厚认为,

从人类整体历史看,革命是特定的、局部的现象和情况,而不是贯串百万年人类历史和数千年人类文明史延续发展的基础、主线或“动力”.主线仍在生产工具(科技)和生产力或极缓慢(如原始人群)或极迅速(如“现代化”)的演进变化.因为它与人“吃饭”(人们物质生存的现实生活)相直接关连.……所以我说,不是阶级斗争,而是阶级在矛盾斗争中的妥协、协调和合作才更是社会存在的常态和阶级关系的常态.……《共产党宣言》一开头宣称人类历史是阶级斗争的历史,便是相当片面的……

所以,李泽厚在80年代就提出,“新中国成立不久,过早地抛弃和否定了新民主主义理论,是一大损失。”进而,李泽厚又提出“资本主义补课论”,李泽厚解释说,“在理论上,新民主主义是资本主义。我的发言就是说社会主义进入早了,毛泽东那时候搞新民主主义挺好的。……国家提出了社会主义初级阶段这个概念,现在还搞这个阶段。”

我们都知道,这样的话语在后来就逐渐成了主流话语,或许以此也能从一个侧面反映出李泽厚在80年代的思想界的地位。

不过,这些话即便不从李泽厚口中说出,也照样会从其他文化精英口中说出,所以,李泽厚根本上讲只是承担了这个一个“工具人”的角色。正是这样的“工具人”角色,才从根本上决定了他在思想界、文化界的地位,才让他80年代在国内的时候从来不用考虑钱的问题。

作为“工具人”的李泽厚又怎么可能不“‘挑着说’、‘绕着说’”呢?后来登上百家讲坛“刨食”的易中天大概也能明白,“‘挑着说’、‘绕着说’”不过是80年代至今的右派知识分子们刨食的基本要领之一;反倒是魏巍这样左派知识分子真的秉笔直言,最后没了个“好结果”。

当然,“工具人”最大的价值自然不是“指路”,如上面所说,李泽厚不讲那番话也有人会讲,李泽厚一类的知识分子最大的价值还是“修史”作舆论鼓吹。

“救亡压倒启蒙”的说法出自李泽厚80年代的长文《启蒙与救亡的双重变奏》,按照苏联教科书总结的“五阶段论”,人类历史的发展从原始社会、奴隶社会、封建社会到资本主义社会,再到社会主义社会,一个阶段也绕不过去。五四时期倡导的民主与科学构成了资本主义社会和资产阶级的核心价值观念,毛主席在纪念五四运动20周年时也说过,“五四运动的称为文化革新运动,不过是中国反帝反封建的资产阶级民主革命的一种表现形式。”

但是,在李泽厚看来,“反封建”的新民主主义革命阶段太短了,社会主义的思潮应该建立在对资本主义的克服上,所以还应该补资本主义的课,否则就可能带来“封建主义”的复辟。

于是,在对毛主席“抽象肯定、具体否定”的大环境下,李泽厚首先肯定了1949的正面意义:

“一九四九年中国革命的成功,曾经带来整个社会和整个民族的文化心理结构的大震荡,某些沿袭千百年之久的陈规陋习被涤除。……这当然是对数千年陈旧传统的大突破,同时甚至超过了好些发达的资本主义国家。‘解放’一词在扫荡种种旧社会的和观念的污泥浊水中,确曾有过丰富的心理含义。”

接着笔锋一转:

“但是,就在当时,当以社会发展史的必然规律和马克思主义的集体主义的世界观和行为规约来取代传统的旧意识形态时,封建主义的‘集体主义’却又已经在改头换面地悄悄地开始渗入。”

所谓的“封建主义的‘集体主义’”指涉的是什么意思,我们到今天已经看多了右派的宏篇大论的情况下不难理解。“封建主义”于是成了一个重要的关键词,对领袖的“个人崇拜”被描述成“帝王思想”的表现,李泽厚对“启蒙和救亡”的关系论述,也就与那个时代的舆论需要直接建立起了关联,从而参与建构对毛主席和毛泽东时代社会主义革命历史的否定。澎湃新闻的那篇纪念李泽厚的文章,不过是重拾李泽厚当年的“牙慧”,甚至比之李泽厚当初的用词还要更加恶毒。

到今天,我们已经很难说清楚,到底是先有李泽厚发明了那一套话语再有了一整套历史叙事范式,还是先有这样的“叙事需求”才有李泽厚的“迎合”。总之,李泽厚在80年代是最终被封了神的,而且这套话语在曾经被群众整过的干部以及曾被要求放下身段与工农群众相结合的知识精英那里是颇为受用的。

至于农村集体经济解体以后农民复归弱小个体以及城市工厂实行经理负责制后工人地位下降,对于占人口绝大多数的人们,是不是真的更加“科学”与“民主”了,并非这群知识精英真正关切的,他们所关切的是“人人平等,但是自己更加平等”。于是,便形成了知识精英们“自我以上人人平等,自我以下阶级分明”的攻守同盟。只是这种事情讲出来终究不够“文雅”,所以,李泽厚才要彻底地否定“阶级斗争”的客观存在,转而鼓吹“阶级在矛盾斗争中的妥协、协调和合作”,接着再用无产阶级民主和资产阶级民主在形式上的相似性,来否东两者本质上的根本对立,用资产阶级民主实质替换无产阶级民主,兜售被他歪曲的“马克思主义”,再后来又堂而皇之地鼓吹起了宪政和普世价值。

1995年,李泽厚和刘再复联手炮制了《告别革命》一书,把马克思主义曲解为“吃饭哲学”、“经济决定论”、“生产力决定论”,主张阶级合作而非阶级斗争才是历史主流,当代中国的主要任务是满足中国人的生理需要,为了吃饭、为了发展经济、为了性交,中国人应该告别革命。

而所谓“吃饭哲学”,其实质就是用动物和人在形式上的统一性,否定动物和人在本质上的对立性,否定人的特殊性,用动物性替代人性,这正是对消费主义和个人主义的张扬。

正是基于这样的“哲学”,李泽厚在80年代建立起了奠定他“学术地位”的美学研究。提出“美具有不依存于人类主观意识、情趣而独立存在的客观性质。美感和美的观念只是这一客观存在的反映、模写。美是第一性的,基元的,客观的。”这样的一套唯心主义的陈词滥调。在否定阶级斗争的语境里,李泽厚美学对马克思主义美学所主张的美的相对性、主观性、阶级性进行了全面否定。

这样的否定有什么具体的社会意义吗?李泽厚自己其实已经交代过,那就是为了构建贬低工农大众的资产阶级意识形态,为资产阶级的地位上升寻求合法性注解:

“我以为现代人的感性不知比原始人精致周密、丰富多少倍,所以我不赞成一厢情愿地盲目崇拜原始人、自然人。我不赞成卢梭。复杂并不是坏事。当年批判知识分子比工农的情感复杂,批判欣赏月亮是“小资产阶级情调”,我想,难道看月亮联系到大饼就是高超、优越的工农情调吗?”

到今天,作为“工具人”的李泽厚的历史使命其实早已完成,主流意识形态通过李泽厚这样的“桥”最终通向了美国,个人主义取代了集体主义,消费主义取代了理想主义。

易中天在《书生意气》一书中也讲了一件趣事:

去年冬天,——也许正所谓“世纪末”吧,李泽厚南下应邀作客一家开在大学附近的民营书店。书店老板是个做事低调的人,对此并未大事张扬,只不过在店门口贴了一张不起眼的小告示,却也引得一群青年学子注目。他们兴高采烈地指指点点奔走相告:太好了!李泽楷要来了!

实在地说,当我听到这个真实的“笑话”时,却有些笑不起来。没错,李泽楷与李泽厚,只不过一字之差,看走了眼也不足为奇。问题是,他们当真是看走了眼吗?未必。说白了,这些学生之所以把“李泽厚”看成“李泽楷”,只因为他们心目中根本就没有李泽厚。于是,在那一瞬间,我感到了世事的苍凉。

想当年,李泽厚是何等了得啊!80年代的大学生、研究生,有几个不知道李泽厚的……

这事还是发生在20余年前,到今天恐怕更甚。大学生心中只有“李泽楷”没有“李泽厚”,不正是“李泽厚”们鼓吹的个人主义以及人的动物欲望的结果吗?

被自己鼓吹的价值观反噬,笔者觉得一点也不冤枉。那些今天仍在给李泽厚哭丧,骂普通群众眼里只有钱没有李泽厚的知识精英们实在是没有丝毫骂人的资格。

正是当年李泽厚们对毛主席主张的“哲学大众化”的彻底否定,对集体主义和革命理想主义的否定,贬低工农大众身上的“美”,才让大部分人越来越“物质”,越来越只关心自己眼前的生活,让“哲学”和“美学”又重新成了一小撮知识精英们刨食的“专利”。

更加重要的是,当大多数人不得不时刻为生计发愁的时候,哪有空关心什么哲学意义上的“美学”,顶多是关心女性被物化之后生理上的“美容”;80年代围着李泽厚转圈的那群大学生,之所以还有闲暇思考哲学,无非是他们的父母还没下岗,他们自己上大学还不必交什么学费,他们也不必过多为毕业后的就业担心而已。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|