秘书眼中不一样的钱学森

张可文,是钱学森回国后在中国科学院力学研究所的第一任秘书。她担任钱学森秘书有两年多时间,离开秘书岗位后,又担任力学所科学技术学校教务科长,20世纪70年代调任中国科学院自动化所任研究室党支部书记兼副主任。但是,这两年多时间却是她非常怀念的一段岁月。采访中,张可文一直使用“钱先生”称呼自己的“老领导”,言语中充满敬意,也流露出一种在钱学森身边工作的幸福神态。

选择数学,因为不想当花瓶

1927年,我出生在浙江宁波,抗日战争前跟随父母移居上海。后来在上海中学理科班就读,课程都使用英文原版教材,教学质量非常好。1946年,中学毕业后,我考入北京大学数学系,同级考入北京大学、清华大学的有50多人。

20世纪40年代的交通远不如现在这么方便,我和同学要先在上海外滩码头乘坐轮船,经过几个昼夜颠簸航行后抵达天津大沽口,然后再乘坐火车到北平。此后,我就一直在这里工作、生活。

其实,我考入北京大学数学系之前,对数学这门学科并不了解。之所以想学数学,是为了要独立自主。因为女孩子在旧社会中要独立是很难的,大多数人只是作为花瓶摆设而已。我不愿意作摆设,觉得教师在当时还是不错的职业,希望以后可以做教师。

大学期间,我除专业课程之外,还选修了俄文和德文。其间,国家命运也发生巨大变化。中国共产党经过28年努力,带领中国人民建立起新中国。新中国刚建立时,急需培养适应国家经济、政治建设的人才。1950年12月14日,政务院总理周恩来颁布了《关于开办工农速成中学和工农干部文化补习学校的指示》,旨在提高工农干部的文化水平以适应建设事业的需要,“给予他们以专门受教育的机会,培养他们成为新的知识分子”。随后,政务院文化教育委员会根据指示精神,批准通过《工农速成中学暂行实施办法》,对工农速成中学的学制、课程、教学计划等做出规划。

北大、清华等几所大学立即响应国家号召,办起工农速成中学,目的就是要经过三年培养,将小学水平的干部培养成“新中国的各种高级建设人才”。1951年,我从北大毕业后,顿时成了“宝贝”,很多单位希望我去工作。当时北大工农速成中学刚刚成立,我就决定到学校担任教师,希望在教师的岗位上发挥自己的作用。

后来,我发现好多学生连小学都没有毕业,最多三、四年级;所以我们就采用硬拽的办法,把这些学生拽上来,使他们能够跟得上课程;并且,这些学生非常用功,有不少人后来取得了很大成就,有些学生现在还在大学里担任教授。

组织需要就是我的需要

1956年7月的一天,中国科学院力学研究所(下文简称“力学所”)的领导突然来到北大工农速成中学商调我担任钱学森先生的秘书,还给了两个月的时间来考虑。当时,我并没有特别高兴,因为对钱学森先生和他的成就并不是很了解;只知道他是从国外回来的大科学家,而我是刚毕业的大学生,能胜任吗?

不过这种想法很快就没有了,我是个地道的“三门”干部,只知道“家门——学校门——机关门”,觉得力学所领导既然已经找了我,那我就应该去,组织需要就是我的需要。到了那里就好好工作,合则留,不合则去,还回来做以前的工作。

当时力学所之所以会来找我,是因为在筹备力学所期间,我的大学同学欧阳绛是筹备组成员之一。力学所为钱先生找秘书时,欧阳绛向筹备组推荐了我。筹备组领导经过了解,认为我符合要求,就决定来找我。就这样,我从北大工农速成中学调到中科院力学所。

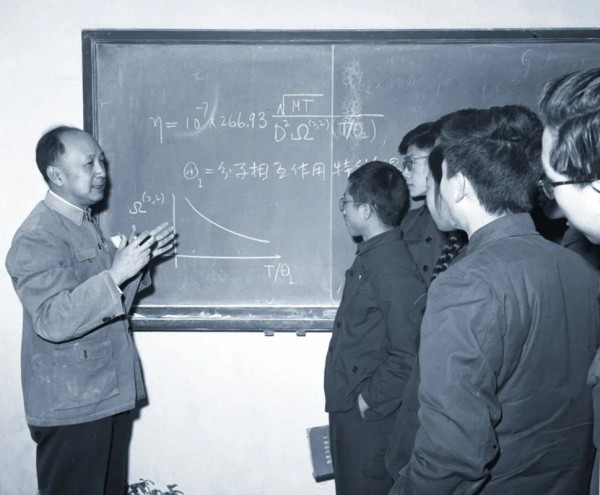

钱先生第一次见到我便说:“你是学数学的啊,那你能理解我,你能懂我所做的工作。”钱先生是搞应用数学的,他能把一个实际问题中的本质问题提炼出来,转化成一个数学问题,再运用数学作为工具,解决所提出的问题,这是非常了不起的真本事。这也是我对喜欢抽象数学的人非常佩服之处,我们好多人没有这个能力。

在我的印象中,钱先生是一个很敏感的人,包括郭永怀(著名力学家,曾任力学所副所长)在内的很多人都怕他。后来我问钱先生:“怎么郭永怀先生也怕你?”钱先生回答说:“我和他有过一段师生关系。”但我在担任钱先生秘书期间,与他相处关系很平等,没有一点惧怕心理。有一天早晨,钱先生板着脸,不是很高兴。我觉得很奇怪,自己没有做错什么事情啊,也没有理他,把文件放在桌上就回自己的办公桌。到九点多,钱先生感觉气氛不对,主动讲话,此后再没发生过类似事情。

20世纪50年代中期,力学所盖了一座办公大楼。力学所领导、科研人员一心扑在工作上,基本上一天三班:上午、下午、晚上,年青人也没有心思去谈恋爱。不过后勤部门也很周到,晚上十一点多就做一点面条汤给大家当宵夜。钱先生住在中关村,只要他在中关村,都会到力学所上班,晚上也经常来加班。

钱先生给我很大支持

1959年以后,钱先生将主要精力放在国防部第五研究院(下文简称“五院”)。不久,我的工作也发生变化。此前,钱先生一直希望我去搞情报资料工作,因为我学过四种语言,懂英文、日文、俄文、德文。但力学所正在筹办“科学技术学校”,力学所党委书记问我是否愿意担任教务科长,我知道办这个学校的意义所在,就满口答应了。

办校之初,学校使用原西太后御林军的兵营作为校舍。兵营是打通的,我们便用草帘子给它隔开;还弄来包装箱,从学生里面挑出会做木工的,自己做小板凳,作为临时课桌椅。这段岁月至今历历在目。我出生江南,却在大街上拉包装箱,招摇过市,什么滋味啊?但是为了工作,什么事情都干,需要什么就干什么。那个时候的精神是非常可贵的,老师和学生以八路军“小米加步枪”的精神对待困难,师生感情也很好,大家齐心协力,为学校争得很多荣誉。

这个时候,钱先生给我很大支持。我清晰地记得,有一个礼拜六,钱先生打来电话说所里面批了42万元,叫我把学校附属工厂所需的机床设备和实验室设备一次购买到位。而且钱先生知道我不懂设备,就安排工厂里唯一的工程师协助我作购置计划,所以这个工厂的设备非常先进、全面,是非常棒的。

钱先生不遗余力地支持办这个学校,其实是和钱先生的事业糅在一起的。在严重缺乏初级人才的情况下,钱先生没有走老路,而是针对新问题,开拓创新,希望通过三年的教学使一个初中毕业生在研究人员指导下成为一名初级助手,即具备大学一、二年级的专业知识和研究工作所需要的动手能力。这是钱先生思想的先进之处。在办校十余年时间里,学校为中科院培养了大量新技术人才,包括自动化、力学、无线电、计算机、化学等等。

接下来,我就考虑师资、教材问题。那个时候,国家有很多义务兵,还有从朝鲜战场回来的志愿军。我亲自给他们讲数学、物理,以便从其中挑选20人作为教学工厂和实验室师资,派出去培养。因为学校是培养新技术人才的,所以教材要自己编写。虽然钱先生此时的主要精力在五院,非常繁忙,但还经常抽时间到学校给学生做报告,很多人受此影响,从此走上科学研究之路。

钱先生在美国没有学过

《矛盾论》和《实践论》

钱先生是一个享誉世界的科学家,科学成就在世界上是被公认的。在海外,因为祖国不强大,他得到的是不公正的待遇。所以钱先生回国后,看到新中国站起来并强大了,毛主席敢摸美国的“老虎屁股”,他是很佩服毛主席的!

在力学所的时候,我经常见到钱先生和郭永怀先生两人,利用晚上加班的时间学习、讨论毛主席的《矛盾论》《实践论》。有时候,我还偷着笑,觉得他们讨论的问题“太有意思”,因为他们在美国没有学过,是初学者。而几十年之后,钱先生却在研究马克思主义哲学方面做出巨大的理论贡献。

现在,有些人指责钱先生当年写“亩产万斤粮”的文章。其实,钱先生的文章是从能量转化的角度来论证的。我记得,钱先生的一篇文章是由我寄给农业科学院《农业科学》编辑部的。发稿时,我问过钱先生这个结论是否可能,钱先生给了肯定答复。几天后,农科院来电向我确认可能性,我便再次向钱先生求证。钱先生当时站起来,并且从口袋里拿出计算尺演算,同时答复是可能的。钱先生说,比如一亩田一年接受多少太阳能,种庄稼要接受多少能量,多少变成麦穗、桔梗,然后打很大的折扣后,从能量转化的角度来看是完全可能的。

但在“浮夸风”“大跃进”的年代里,一些干部挖地两米多深,水都挖出来了。当时我就想,这地还怎么种啊。其实那个时代已经到了失常状态,只是钱先生被推到了风口浪尖上。

这位“老战友”对我帮助很大

有一次,北大一位副教授向钱先生求教问题。钱先生坐在办公桌后面,也没有叫人家拿个椅子坐下。讲到最后他还反问这位副教授说:“这个你也看不懂?”我看到后觉得很不是滋味,觉得这会影响他与群众的关系,会影响到他的工作;人家本来对你就既佩服又害怕,以后谁还敢来问你啊。

于是,我决定向钱先生说明原委。几天后,我瞄准机会,向钱先生说:“我知道为什么大家都怕你了。譬如,那一天,人家堂堂北大副教授来向您求教,房间里那么多椅子也不叫人家坐下,最后还说人家这个也不懂。人家也是佼佼者,人有脸,树有皮啊!”

一段时间后,我知道钱先生接受了我的意见,根据我的判断:只要钱先生不反驳,就表示接受了。二十年后,我有事要写封信给钱先生,请人带去,钱先生看信后就说:“张可文对我帮助很大!”

钱先生退休后,有一次到所里开会。领导叫我去,开门后看到钱先生坐在里面,我刚走进去,他就对大家说:“张可文对我帮助很大!”钱先生90岁生日时,我才从钱先生长子钱永刚那里知道,钱先生在这件事后改了很多脾气。

还有另外一件事情也令我很欣慰,那就是钱先生将我称作“老战友”。有一次在电梯里,钱先生向张爱萍介绍我时说:“这是我的老战友!”我觉着钱先生真是“新潮”,因为他在国外没有见过共产党员是什么样子的,我是一个普通的共产党员,他以“老战友”称呼是很有意思的。

现在社会上的很多人只知道拍马屁、哄着,越哄越坏。一个好汉三个人帮,帮什么,就是帮助他自己看不到的,只有敢于批评你的人才是真正爱你的人;可现在尽是抬轿子的,把好人拉下水。钱先生是非常相信真理的,也很容易和别人沟通,不要怕他;怕,就是因为你私心杂念太多。有什么好怕的。

(口述/张可文 整理/吕成冬 张现民)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|