在戛纳“哭孝”的文青们从哪来?

近日的戛纳电影节创造了不可小觑的热度。无论某位“名导”碰瓷疫情,结果反被戛纳的白人老爷打零分的电影,还是贾樟柯集二十年之力拍成的《风流一代》,以及管虎、陈可辛的几部商业电影,都在社交媒体上引发了不小的风波。

不过,问题就来了,在我们的印象中,戛纳电影节贵为艺术电影节,本是一个相对小众的话题,为何今年异常火爆?首先肯定要归功于那部碰瓷疫情的电影和相关受众在现场与国内网络上“哭孝”的奇观。其次也是因为今年是电影大年,还有第六代导演回到龙兴之地团聚的话题性。

显然大家都对某名导碰瓷,以及某部分群体“哭孝”与谄媚的举动感到反胃,但其实也见怪不怪。无论国内外,影节画展书展,都会出现类似的滑稽场面,明明自己就只是看个电影,却搞成了“尽孝”和“哭亲”。明明自己只是个观众,却自认为是主演,开始丢人现眼的表演。

这类行为并不罕见,经过这么一闹,文青们这个颇为古老的行为艺术传统一夜出圈。争议背后,这就不免令人想问,他们究竟是从哪里来的?

我们得回到现实情境中去了。一个健康的教育体制,不会制造出这么多价值观上搞七捏三的文青。而个别文青们之所以能出洋相,我们要追问原因,得从这条流水线的源头说起。

电影作为舶来品,我们的影视工业及文艺批评领域,不可避免地被打上西方的烙印。尤其是在影视工业的人才培养机制中,无不受到了西方影响。我国的影视教育课程通常分成艺术史论和专业技能两个方面,分别对应电影的文化和商品属性。前者旨在告诉学生影视的评价标准,建立宽阔而厚重的审美观念,后者重在培养学生的动手能力,使学生获得自食其力的吃饭本领。

但是实际上,这两块的师资和专业设置都不太令人满意。我国的艺术史论,如同大多数人文社科专业一样,都有系统性的弱势。近几十年,不乏有众多的优秀学者。有很多影视史论教师,在国内可能只是傍上了学阀,在国外可能也只是拿理论套国内发了篇论文,或者只是翻译了大佬一两篇未曾引介到国内的文章,就进了专门为解决某省某校硕博生就业开设的专业教书,水平本就不高。

而大学扩招之际,又有一大批在业内可能活得不好的专业人才被引进了学校,从此学、业两开花,既有在黄鹤楼洗过碗的经历,又有体制内的承认,看起来非常厉害。

然而,大部分人实则只是贪图稳定,想有微薄的收入。除了极个别顶尖高校,大多数地方,在这两块的老师都习惯在课堂上灌水,以见过什么人、看过什么电影炫技傍身,讲“我当年拍 xx的时候”的秘辛,谈不知道经过了几手倒腾过来的理论知识,靠报出冷僻电影的信息点唬人。

但是他们能讲出啥能给学生成长和收获的真知识嘛?其实并没有,笔者痛苦而无奈的求学生涯中,不少老师习惯性列举几十年前得过的电影节小奖、见面打过招呼的某几位大佬撑场面,涉及到专业知识就念ppt放电影。

相反,他们的主要工作可能是去省里市里跑宣传部找项目,去到处给人培训赚外快,拉学生去剧组打杂干活。我国影视相关专业就业、工资都不理想,在学校层面,主要就是这个原因。笔者的同学、学长学姐,也是转行的居多。

把知道当知识的教育体制,培养出的学生,大多会变得和他们的老师一样不学无术,热衷炫耀。如果艺术学子们家里恰好还有点小钱,或者正巧做了电影方面的工作,有机会把集邮式的爱好变成线下赶场。那么他们必然会生出“看到更大的世界”的错觉,以及不免会在社交平台上好好吹嘘一番了。

每年的三大电影节前后,则是他们活跃的高峰期。微博、豆瓣、小红书上的几个影评人,马不停蹄地赶场,只要碰到名人就俗不可耐地拍张照片,只要看了个电影就发长篇大论,玩新闻界那套老掉牙的“看门狗”理论,利用信息不对等吸引观众读者的注意力,以示自己和艺术家一样“先锋”“自主”。

那些在国内活不下去,只能拍拍一些西方定制片,去电影节露脸的导演,遂就成了他们眼中的“英雄”“明星”。三大电影节,一个本质是收编第三世界异质话语、确立欧美意识形态霸权的分赃大会,却成了他们眼中的“客观”“神圣”的艺术皇冠。哪怕是沾满中国人民鲜血的某些电影,也能被他们粉饰为“精品”“杰作”。即使是西方老爷们并不满意,他们也总有办法自圆其说,云“今年竞争太强”“作者性突出”“值得肯定的尝试”这类话。总之,老爷对咱是青眼有加,无奈咱们不争气。但是既然被看上了,哪怕颗粒无收,也是咱的骄傲。

你要说他们爱电影,他们确实在孜孜不倦地跟踪报道,但是要说他们是真爱,他们又没有胆魄放下对“三大”的迷恋,与“世界”看似表面上的同频共振,从不谈三大背后的颇为庞大繁琐的钱权交易,也不敢说个“不好”,怕直接得罪大导和大导的文青粉丝们。

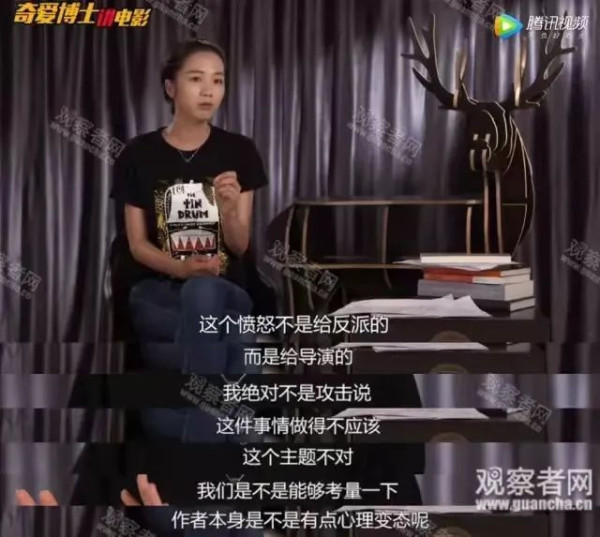

而我们在受意识形态影响较少,艺术独立性更强的小电影节那里,却鲜少看到他们的身影,何况是有见地的批评文章了。电影这门伟大的艺术,毕竟是脱胎于现实,优秀的导演和其他主创们也必定是在介入现实。而以电影批评为业的人,既不敢介入现实,搞一些有见地的分析批评,嘴上都是热爱,笔下却时常生怯。甚至看到一些并无主子认证的优秀国产电影,转而怒火攻心,倒戈相向,以表明自己“独立”的艺术品位,“不同凡响”的学术水平。

更有甚者,直接会上升到维护学科尊严的高度,以一句传的都快包浆的“若批评不自由,则赞美无意义”进行“电影保卫战”。这在这几年的舆论浪潮中并不罕见。流浪地球、战狼2等,哪个没有这样的遭遇?但是要他们赞美,恐怕也只是赞美那些入其法眼的极个别电影,同时也比批评的时候努力的多了。遣词造句之肉麻,歌功颂德之心切,时常令人错愕而不解。

这不是“批评自由”,而是“只允许我赞美,不允许你批评”。一旦有人抢了科班出身的他们的话语权,后者保卫起来比谁都积极而恳切。

他们自以为看到了世界,但是世界并没有看到他们。他们真有话语权,或真的懂法国乃至欧美文艺嘛,可能这些媒体朋友们确实在报菜名、认人脸方面颇有造诣,也可能有一个水硕学位,懂一些不知所以的学术黑话。但实际情况却是,学术界不带他们玩,欧美也不带他们玩。

欧美学术界和文艺圈,经过了七八十年的几代人的努力,已然门阀高耸,壁垒森严。第三世界挤破头,也只能博得一两个代表性、安慰性的奖项。

因此,这类媒体朋友们,只能自己组成艺术团体了,到处都是他们的身影。豆瓣上抱团取暖,公众号上争相评分,播客中畅所欲言。和他们的大学老师一样,有着资产阶级的审慎魅力,优雅而又独特,深刻且有见地。写一些说一些自产自销的文章,讲一些编一些不同凡响的人生经历。这个本就不大的圈子里,到处都是他们的朋友。拉上他们,给国内的或圈外的朋友搞点“科普”,遇到敏感的问题冲个塔,乃至现场哭坟哭孝,吊别人胃口,显自己的胆魄。这样,人缘和学问,自由和勇气,咱都有。典型的不事生产却坐而论道的可笑形象。

而不少城市中产和在校大学生们,自然被他们相当投入的“表演”带到了沟里。受他们影响,审美上,片必看布努埃尔、费里尼、伯格曼,言必谈拉康、齐泽克、德勒兹,写必论渐近线、绵延、生产和过程。行为上,也和他们一样跑电影节、晒票根、买碟、骂屏摄,热衷于塑造一个热爱电影的文艺形象。

同时,还要配以小资产阶级的生活方式,美酒加咖啡,佳肴配黄昏。这本是个人的兴趣爱好,我们无从置喙。迷影文化本身有独特的魅力,笔者也感谢许许多多的艺术大师们,帮助本人度过了许许多多个难熬的日子。但是,“迷影文化”的“掌门人”,以及这一整套的小资生活观,带来的副作用正在日益显现。价值观的混乱,审美上的偏狭和刻薄,带乱了整个文艺圈。

以国内艺术影展为例,优秀的策展人们勤勤恳恳,规避政策风险,尽力照顾观众排出的精品展览,却几近成了文青们的认亲大会。他们在私底下谈主创、剧情、视听语言的出处和演变,在公开提问环节不是真诚问问题,而是炫耀自己在影视艺术方面的博学和热爱。

对影片的评价,则滥用言论自由,只要不符合艺术审美的一棍子打死,与圈子口味、政治观念不同的,还要被拉出来吊打示众。而一旦碰到真正需要表达的现实问题,却又畏手畏脚,洋相百出。

他们习惯于这样,看到一些得到大部分观众共情的片子就成了羞耻,仿佛被偷了水晶。票房高,而没有他们可以炫耀“知道”的地方的作品,自然就成了民族败类乃至耻辱,对他们而言,看电影如一拳打在了棉花上,无从谈风格、材质和内核显示博学,便就如丧考妣。

他们在客厅、咖啡厅、酒吧及社交媒体中,想象出一个随时可以被塑造的中国。和他们的老师、功成名就的“知名”导演一样,他们需要痛苦,人民就是痛苦的,他们需要独立思考,人民就是愚昧的,他们需要自由,人民就是被奴役的。表面上看上去是思想“左”的,有些博大的胸襟,而实际上表达、生活方式,又充满小资产阶级堆砌价值符号的恶臭。

因此,他们即使四体不勤,五谷不分,过着大部分人无从选择的生活,却始终不忘借一个机会展示自己才是“天地良心”,过上“一代宗师”的好日子。

所以,我们现在可以总结一下他们的前世今生,也就是这条文青产业链的荒谬之处。首先是文化霸权的“认可”,制造了一批艺术导演,他们赚了小名之后又回国继续培育自身的地位,进一步塑造了一个以“西方”为中心的教育产业。

然后我们的教育产业批量生产了看似“高高在上”的影视学子,“影视学子”对“专业性”的渴求,对名誉的呼唤,带动了一批人在过着“精神小资”“阅片无数”的高贵生活。

而最后这批人再反过来承认“文化霸权”,在“三大电影节”鞍前马后鞠躬尽瘁死,在媒体上、朋友圈里“出人头地”。自己歌舞升平、岁月静好,却不忘消费祖国和人民,不仅对民族自主审美毫无建树,还顺便把不明所以的人民群众忽悠得“热泪盈眶”“心服口服”。

既然这样,我们不由得就想起了那句名言——路线错了,知识越多越反动。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|