张捷:戳穿旨在败坏斯大林名声的一个低劣谣言!

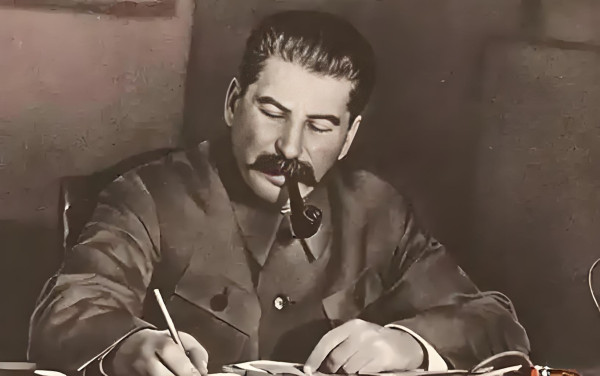

斯大林是沙皇警察机构的奸细吗?

尤·瓦·叶梅利亚诺夫 著

张捷 译

许多研究者肯定地说,早在革命前,就第一次对斯大林与警察机构合作提出了指控。可是,无论在革命前还是在斯大林在世的整个时间内,都没有任何文献资料可以证明有过这样的指控。

l956年4月23日,早已定居西方的前国家政治保安总局——内务人民委员部重要工作人员亚历山大·奥尔洛夫(列夫·费尔德宾)在《生活》杂志上宣称,他在内务人民委员部的同事施泰因似乎早在1937年就在沙皇警察机构的档案里发现了一个公文夹,其中有约瑟夫·朱加施维里呈送给警察厅副厅长维萨里奥诺夫的情报。奥尔洛夫引用了那些据说知道这文件夹内容的人的话,肯定地说,斯大林与马林诺夫斯基一起都是奸细,但是他“决定在暗探局的秘密工作中把马林诺夫斯基从自己道路上一脚踢开”,并给警察厅写了一封反对马林诺夫斯基的信。据奥尔洛夫说,在斯大林这封信的页边上“写有内务部副部长的批语,这批语大致是这样的:‘为了有利于工作,此情报员应送往西伯利亚。他恳求这样做……’几个星期后,斯大林和别的布尔什维克一起在圣彼得堡被捕,可是命运戏弄了他,他落入了马林诺夫斯基给他设置的陷阱”。然而奥尔洛夫拿不出任何文献资料来证明自己的话。

在同一份《生活》杂志上,伊萨克·堂·列文发表了对斯大林的类似指控。后来他在1956年出版的《斯大林的重大秘密》一书中作了更为详细的叙述。他肯定地说,他拥有能证明斯大林与沙皇警察机构合作的文献资料。根据列文的说法,斯大林于1906年4月15日在梯弗利斯被捕后就开始同警察机构合作。他似乎说出了俄国社会民主工党阿夫拉巴尔秘密印刷所的地址,这印刷所当天就被捣毁。由于给警察当局提供了帮助,他不仅立即被释放,而且被派往斯德哥尔摩参加俄国社会民主工党第四次(统一)代表大会。列文为证明斯大林与警察当局合作,引用了一封打印的信,据他说,这封信是他于1947年从三个1917年十月革命后移居中国的侨民那里得到的。这封信的内容如下:

内务部

警察厅特别处主管

1913年7月12日

第2898号

绝密

亲启

致叶尼塞暗探局局长 Α.Ф.热列兹尼亚科夫

(“叶尼塞暗探局”印戳)

(叶尼塞暗探局来文印戳:)

“来文第65号,1913年7月23日”

阿列克谢·费多罗维奇阁下!

被行政机关送往图鲁汉斯克边疆区的约瑟夫·维萨里奥诺维奇·朱加施维里-斯大林在1906年被捕时,向梯弗利斯省宪兵局局长提供了一些有价值的情报。1908年巴库暗探局局长收到了斯大林的一系列情报,后来斯大林到彼得堡后,成为彼得堡暗探局的侦探。

斯大林工作的特点是认真仔细,但时断时续。

斯大林在布拉格被选进党中央委员会后,一回到彼得堡就公开反对政府,完全中断了与暗探局的联系。

阁下,我报告上述情况,仅供您个人在进行调查工作时参考。

顺致敬意

叶廖明(签名)

列文写道,他没有满足于得到这封信,决定于1950年亲自到西欧作调查。他在巴黎近郊找到了前宪兵将军亚历山大·斯皮里多维奇。据列文说,这位将军不仅认出了他的同事叶廖明在信上的签名,甚至送给列文当年同事们送他的一个银质长颈瓶,在瓶上刻的赠送者的签名中,也有叶廖明的签名。将军向列文保证说,他也熟悉那封信的字体,并说这封信是用俄国在第一次世界大战前使用的雷明顿或安德伍德牌打字机打印的。斯皮里多维奇还确认了收信人的身份,并且说,“美国有几个来自西伯利亚的流亡者,他们认识热列兹尼亚科夫本人”。

此外,斯皮里多维奇还建议列文到德国去寻找他认识的一个化名为“尼古拉·金边眼镜”的暗探局军官。这位将军说,革命后这个军官在柏林住了很久,曾以多布罗留波夫的假名在一个东正教教堂里当圣堂工友。他认为“尼古拉·金边眼镜”“也许是惟一负责斯大林与暗探局的关系问题的人,可能认识斯大林本人”。列文详细描写了他如何到西柏林去,如何找到了要找的教堂,那里的一个神甫对他说,多布罗留波夫搬到威斯巴登去了。据列文说,他来到了这个城市,在当地墓地找到了多布罗留波夫的坟墓,于是他寻找能证明斯大林与沙皇警察机构合作的活着的见证人的事就到此结束了。

列文的说法在他的书出版后几乎立即受到了著名的苏联学家大卫·达林的尖锐批评。他在1956年10月21日的《纽约时报书评》周刊上证明为什么这封支撑列文的说法的“叶廖明的信”可以认为是伪造的。他提请注意,这封信注明日期为1913年7月12日,而这时叶廖明上校已不在圣彼得堡供职,调到芬兰工作去了。警察部门从来不用党内化名来称呼革命者,而使用“朱加施维里-斯大林”这一双姓对警察机构的文件来说是不寻常的。达林注意到在警察机构的所有文件、其中包括与斯大林有关的文件中,写的都是“朱加施维里”。此外,在这些文件里要求采取措施防止他可能逃跑。如果这里说的是警察机构本身的人员,那么未必会发出这样的警告。同时大家也知道,斯大林从1913年初才开始在自己的著作上署“斯大林”这个姓,而在信中断定说,“朱加施维里-斯大林”从1908年起就与警察机构合作。(列文不顾事实试图为自己辩解,说斯大林在“叶廖明的信”之前两年就署这个化名了。)

达林觉得非常荒谬的是,叶廖明居然在信中说一个警察机构的密探与它断绝了关系,成了革命者。同时达林指出,列文“并没有试图解释一下,此人如何令人惊讶地变为革命者,为什么警察机构没有阻止事情这样发展”。

达林熟悉大量诸如此类的伪造,他推测“叶廖明的信”很可能是在远东哈尔滨的侨民中制造出来的:“假信的炮制者可能是一个自己本人与俄国警察机构有联系并掌握正式信件和签名的样式的人。而在其余方面此人并不太有经验,并没有什么深刻的历史知识。”经验告诉达林,造这样的假的人,“通常是经济上发生很大困难竭力想很快地赚上一笔日元或马克的人,他们并没有足够的知识或时间来进行历史研究,以便把文件造得比较合乎情理”。

当时西方出版的斯大林传记的许多作者,例如伯特伦·沃尔夫和鲍里斯·苏瓦林,也同意达林的意见。阿伦森证明“叶廖明的信”具有伪造的性质,他在1956年8月20日出版的《新领袖》周刊上写道:“这封信的文体与沙皇警察厅通常使用的文体有矛盾。例如,在这个假造的官方文件里在‘圣彼得堡’一词前省略了前缀‘圣',这在1913年是不可思议的。而提到斯大林时不仅用他的真姓朱加施维里,而且也用化名斯大林,虽然他在不久前才用这个化名,并不广为人知。在那时,在地下工作者当中知道他……叫做柯巴伊万诺维奇和瓦西里耶夫,而不叫做斯大林。在这封信里斯大林被称为‘侦探’,而当时暗探局的侦探实际上称为‘秘密工作人员’。此外,斯大林被说成党中央委员会委员,而没有明确说明是哪个党。1913年沙皇俄国存在过一系列合法的和半合法的社会主义政党和其他政党。”

过了不久,又有一个人出来反驳列文的说法和他得到的“文件”。纽约州立纽约大学的工作人员、研究打字机字体的专家M.蒂特尔毫不费力地确定,“叶廖明的信”并不是用雷明顿或安德伍德牌的打字机打印的,用的是德国制造的、1912年才开始使用俄文字的阿德勒打字机。然而由于“信件”的字已有磨损和破裂,于是蒂特尔得出这封信写的时间要晚得多的结论。蒂特尔在叶廖明革命前工作过的赫尔辛基查阅他签署的文件的结果,使得他和芬兰的笔迹学家深信,叶廖明的签名不像列文出示的信件中的签名。蒂特尔到了西柏林,走访了那位“尼古拉·金边眼镜”似乎工作过的教堂,与神甫谢尔吉和米哈依尔进行了交谈,他们对这位美国人保证说,他们的教堂里从来没有一个叫“多布罗留波夫”的圣堂工友,也没有符合斯皮里多维奇描述的任何人。到威斯巴登墓地寻找,也没有能“找到多布罗留波夫的任何痕迹”。蒂特尔的调查结果使得列文作为一个研究者的诚实态度以及他与斯皮里多维奇见过面和接受银质长颈瓶的真实性受到了怀疑。(不错,列文试图进行辩解,说威斯巴登墓地安葬着一位多布罗沃利斯基,他说,在俄罗斯人那里,实质上这就是多布罗留波夫。)

看来列文的伪造似乎已被揭穿了。然而在反对斯大林的斗争中,就连认真的研究者也准备牺牲自己的职业道德。达林在真正“从根本上”批倒了列文的说法后,令人惊讶地不认为今后不必再利用它,他在书评的结尾写道:“对斯大林什么手段都可用,对他的猜疑愈肮脏,就愈有根据认为它是真实的。”实际上,这“真实性”只表明“肮脏的猜疑”外表上好像是真的,而这是借助于肮脏的宣传方法达到的。

达林的这一想法被人接受了。虽然包括罗伯特·塔克尔和罗伯特·康奎斯特在内的研究斯大林活动的所有著名学者都承认“叶廖明的信”是伪造的,但是过了三十年,在我国(苏联——红色文化网编时注)反斯大林运动的高潮中,Г.阿鲁秋诺夫教授和Ф.沃尔科夫教授在其发表于1989年3月30日的《莫斯科真理报》的《在历史的审判面前》一文中肯定地说,文章的作者之一(阿鲁秋诺夫)在中央国立十月革命和社会主义建设档案馆里发现了一封信,从中可以得出结论,斯大林是沙皇警察机构的奸细。这封信署名叶廖明,它一字不差地与列文在1956年公布的“信件”相符合。这两个作者除重复已有的谎言外,还转述了奥尔洛夫的说法和О.Г.沙屠诺夫斯卡娅的言论,后者断定说,根据邵武勉的说法,“斯大林从1906年起就是沙皇暗探局的奸细”。

确实,想在莫斯科档案馆里找到“叶廖明的信”的种种做法,由于这封信保存在美国这样一个简单的原因,结果都白费力气。然而有人在积极利用这封信,这就促使我国(苏联——红色文化网编时注)的研究者们研究起这份伪造的文件来。Б.卡普捷洛夫和Э.佩列古多娃在其发表于《祖国》杂志(1989年第5期)上的《斯大林是暗探局的奸细吗?》一文中注意到这样一点,即“叶廖明的信”的写法极大地违背了当时的公文程式:“文件的直角印戳……与印刷的印戳有重大的区别。本来应该是‘警察厅特别处主任(заведующий)’,却写成‘内务部警察厅特别处主管(заведывающиий)’。在我们查阅的1906年到1913年的特别处的材料中,没有碰到一个就词的排行和字体来说与信中的印戳完全相同的印戳。”根据研究者的看法,“来文印戳也令人困惑不解”,“特别处不会发一份编有上述发文号码的文件”。另一封关于“三个不明身份的歹徒”对待警察的”粗鲁行动”的信才有这样的编号。两位作者肯定地说,“根据革命前的拼写法,在警察厅的材料中,父名不写成彼得罗维奇、瓦西里耶维奇、维萨里奥诺维奇等等,而写成伊万·伊万诺夫、米哈依尔·彼得罗夫、约瑟夫·维萨里奥诺夫。而在所谓的叶廖明的信里写的是‘约瑟夫·维萨里奥诺维奇'”。

卡普捷洛夫和佩列古多娃指出,从“信件”的文字中“可以看出斯大林是布拉格代表会议的参加者,虽然大家都知道,在这次代表会议上他是缺席选入中央委员会的”。他们也指出这样一点,即“叶廖明的信”发往的“叶尼塞暗探局”,从来没有存在过。虽然这个边疆区的宪兵中有热列兹尼亚科夫其人,但他的名字和父名不像“叶廖明的信”中所说的那样,是“阿列克·谢费多罗维奇”,而是“弗拉基米尔·费多罗维奇”,他工作的机关不是暗探局,而是叶尼塞侦查站。这两位作者还确定叶廖明的签名不像“信件”里所签的。两位作者找到了叶廖明在从圣彼得堡调往赫尔辛福斯(赫尔辛基的旧称)前于1913年5月10日写的请假报告和警察厅长С.别列茨基由于叶廖明调任芬兰宪兵局局长而解除其职务的通令,通令是在6月19日发布的,即几乎在“叶廖明的信”里注明的日期之前的一个月。这两位作者很有把握地下了这样的结论:“这些文件证明,叶廖明无论如何也不可能在1913年7月12日签发第2898号文件,我们可以肯定地说,这个文件不是真的。”

文章的作者们发现,列文在提出斯大林转而为沙皇警察机构服务的说法时,显得自己缺乏最起码的常识:他没有考虑到格里戈里历和懦略历(即新历和旧历,在20世纪相差十三天)之间的区别。根据列文的说法,斯大林于1906年4月15日被捕,随即供出了阿夫拉巴尔印刷所的地址并开始与警察机构合作,可是被捕的事不可能发生,因为这时斯大林早就在斯德哥尔摩了,在那里从4月10日到25日举行了党的四大。问题在于列文是按照旧历指出阿夫拉巴尔印刷所被查封的日子的(4月15日),而党代会开会的时间是新历4月23日到5月8日。我国(苏联——红色文化网编时注)学者阿香秋诺夫和沃尔科夫也没有注意到这一极端无知的情况,他们不仅重复了列文的说法,而且还给自己戴上了伪造的“叶廖明的信”的发现者的桂冠。

然而卡普捷洛夫和佩列古多娃并没有限于揭露列文的伪造。由于上世纪80年代许多报刊刊登过似乎是邵武勉说过的斯大林与沙皇警察机构有联系的话,这两位作者指出,“关于斯大林与内奸活动有关的传言早在1910年就出现了。这些传言是由巴库的组织遭到破坏引起的,这样的事通常都在组织内部引起相互的猜疑……而且受到怀疑的不仅是斯大林,还有该组织的其他成员。这一点我们是从负责了解当地委员会活动情况的情报人员的报告中得知的。从1909年到1914年,巴库暗探局有十名暗探,他们提供社会民主运动的情报,而且是相当了解情况的”。

卡普捷洛夫和佩列古多娃列举了警察机构的奸细的姓氏,举了他们的情报的例子。他们也摘引了以化名“菲库斯”为掩盖、身份证上的名字为巴克拉泽·达维德·维萨里奥诺维奇的奸细尼古拉·斯捷潘诺维奇·叶里科夫的报告(上世纪80年代末发表的A.阿达莫维奇的中篇小说《讨伐者》中肯定地说,斯大林是沙皇警察机构的奸细,化名为“菲库斯”)。叶里科夫-菲库斯在1910年3月的报告中说:

“巴库委员会的工作尚未走上轨道。与‘库兹马’(邵武勉的化名。——作者注)的关系复杂化了。他不知因为什么生几位委员的气宣称要离开组织。而中央委员会送来的配备重要技术设备的一百五十卢布在他手里,暂时还拒绝交出来,这使工作还处于停顿状态。‘柯巴’几次请他交出,但是他固执地加以拒绝,显然表现出了对‘柯巴’的不信任。”

卡普捷洛夫和佩列古多娃在说明“菲库斯”的这份报告时指出:“关于邵武勉不信任斯大林并且似乎认为他是奸细的流言,正是在这份报告的基础上产生的。”很明显,只有在对巴库布尔什维克地下活动的历史只知道一点点皮毛,或者完全不愿意尊重事实的情况下,才会根据“菲库斯”的这一报告提出斯大林就是那个把党的机密出卖给警察机构的“菲库斯”、而邵武勉似乎对斯大林进行了揭露的说法,这种说法在上世纪80年代末曾广泛地散布开来。

卡普捷洛夫和佩列古多娃也摘引了“菲库斯”十天后提供的另一份报告:

“在月度报告(我于去年8月11日提交的第2681号报告和今年3月6日提交的第1014号报告)提到的化名为‘爱吃奶食的人’,党内都叫他‘柯巴’,是俄国社会民主工党巴库委员会委员,党内最积极的工作人员,现在取代普罗科菲·贾帕里泽起着领导作用(后者于去年1O月11日被捕——见本人1O月16日第3301号报告),现根据我的命令,此人已于3月23日为外部监视的人员所拘捕。”

“拘捕‘爱吃奶食的人’的必要性,是由今后完全无法对他进行监视产生的,因为所有的密探他都知道了,甚至新从梯弗利斯派来的人也马上被暴露,而且‘爱吃奶食的人’在每一次骗过监视的人的同时,还把他们指给他碰到的同志们看,这当然对事情有明显的害处。”

根据卡普捷洛夫和佩列古多娃的意见,“菲库斯”的这份报告证明所有指控斯大林与沙皇警察机构有联系的说法都是谎言。他们并不排除邵武勉在一段时间内不信任斯大林的可能,不过他们认为斯大林的被捕消除了这些怀疑:“我们看到,就连像邵武勉这样有经验的革命者也不能保证在复杂的条件下对自己的同志不作出错误的判断。”

卡普捷洛夫和佩列古多娃也证明了利用沙皇警察机构的其他档案材料指控斯大林的做法是没有根据的。他们指出了在解释马林诺夫斯基在与斯大林谈话(斯大林根本没有怀疑对方是警察机构的奸细)的基础上写的报告方面的不当之处。美国的一位研究者爱德华·史密斯的臆测,也建筑在这样任意解释斯大林给马林诺夫斯基的信的基础之上。史密斯在其《青年斯大林》一书中写道,斯大林离开梯弗利斯教会中学后立即成为警察机构的奸细。他根据斯大林在被教会中学开除后有一段时间没有工作这一点推测道,这时宪兵队可能招募了他。史密斯不顾事实地断定说,从1899年5月到12月,斯大林并没有居无定所地借住在各位朋友家里,而是在一个秘密的警察机关里,在那里受如何当一个密探的训练。这么说来,也可以很容易地断言,这半年斯大林是在传说中的西藏的沙姆巴拉度过的或在德国的间谍学校受训。史密斯没有任何材料证明他的推测,大概他有的只是败坏斯大林名声的强烈愿望。

想要证明斯大林与警察机构合作的图谋还不限于此。有的作者常常拿出两个指望没有经验的读者能接受的论据,来弥补没有任何证据造成的欠缺。第一,各种诽谤材料的制造者提醒人们注意斯大林曾从流放地频繁地逃跑,断定说,没有警察部门的帮助他做不到这一点。同时却避而不谈这样的清况,即斯大林并不是从法庭判定的服刑地点逃跑的惟一的革命者。例如,从流放地逃跑的有托洛茨基、布哈林、奥尔忠尼启则、加里宁和俄国社会民主工党的其他许多著名的活动家。第二,为了说明为什么警察仍然还是多次逮捕斯大林,某些诽谤材料的制造者(例如Ф.沃尔科夫)写道,“逮捕朱加施维里是为了遮人耳目,以便掩盖他所起的奸细的作用和接踵而来的对革命的地下活动的打击”。然而斯大林在首次被捕后的十五年内有不到六年的时间是在自由中度过的,这一点可以证明,沙皇警察机构利用自己的密探的效率很低,为他们创造了最不利的条件来回报他们的服务。

此外,应当考虑到,1917年二月革命后全国都知道了沙皇警察机构所有公开的和秘密的人员的名字。阿伦森宣布关于斯大林曾与沙皇警察机构合作的说法是无稽之谈,他指出:“从1917年3月到11月,临时政府特别侦查委员会在会上确定了警察机构密探的详细名单,并听取了警察厅主要官员——马卡罗夫、别列茨基、维萨里奥诺夫等人——的最坦白的供词。为什么谁也没有提到斯大林?假如斯大林真的是奸细,为什么革命后不像其他许多奸细那样躲起来以避免逮捕,却公开地住在彼得格勒,并作为中央委员会委员给《真理报》写文章?为什么圣彼得堡暗探局的头头格拉西莫夫……在国外发表的回忆录中没有提到斯大林?为什么像斯皮里多维奇和扎瓦尔津那样的非常熟悉情况的警察部门官员没有援引他的话?”还可以给阿伦森提出的这一连串问题再加上一个:“为什么那个据说与斯大林一起与警察机构合作过的马林诺夫斯基在1918年受审判时避而不谈他?”此人似乎可以利用公开审判的机会来败坏苏维埃国家最有影响的领导人之一的名声。

关于斯大林与沙皇警察机构合作的指控毫无根据,这对任何客观的研究者来说都是一目了然的。但是一而再固执地重复同样的谎言和提出同样的臆造的论据,证明斯大林的整个一生早就成为造谣诽谤的对象。同时还力图使这些谣言适应政治形势的变化。由于现在在沙皇警察机构供职已被认为是可敬的事,关于斯大林曾是警察机构的奸细的说法也就不再是对他的名声的损害了。看来一个叫亚历山大·奥布拉兹佐夫的人考虑到了这种情况,便在他的刊登于1996年12月21日《独立报》上的题为《敌人》一文中断定说,斯大林是一个密探,不过不是俄国情报机关的,而是英国情报机关的。

奥布拉兹佐夫作为证据提出的,是“苏联著名特工机关的秘密部门之一的工作人员”、一个叫雅科夫·普罗科菲耶维奇·伊万诺夫的人的一段文字。(无论是奥布拉兹佐夫所说的两个供学生用的笔记本还是伊万诺夫这个人,从来都没有人见过。)这篇文章像是对公布历史文献的拙劣的模拟,其中肯定地说,约瑟夫·朱加施维里早在1901年就在巴统与“英国和土耳其的间谍头子”发生联系。奥布拉兹佐夫提出的证据是这样的:“可证明斯大林是英国情报机关而不是俄国情报机关的间谍的,有这样一个事实:如果说,在最后一次被流放前他可以轻松自如地从流放地逃跑的话,那么现在他的这一招就没有行得通。他之所以滞留在图鲁汉斯克边疆区,原因只有一个,即战争开始了,英国干脆忘了他们的这个间谍。”

这就是说,在俄国像在自己国家里一样发号施令的是英国情报机关而不是俄国的情报机关,如果英国有什么事没有做成,那只是由于奥布拉兹佐夫在英国特工机关的工作中发现的极端的疏忽。文章作者说,斯大林在俄国社会民主工党召开第五次代表大会时第一次与丘吉尔秘密见面,然而在国内战争年代他与英国人的联系中断了,只是“到30年代斯大林才恢复同英国人的接触”。照奥布拉兹佐夫的说法,从那时起,斯大林的所有行动,因而也是苏联政府的所有行动,目的都是为了消灭“作为一个国家的俄罗斯”而讨好英国人。只是在波茨坦会议后,斯大林似乎决定与英国情报机关断绝关系,而这成为丘吉尔1946年3月5日在富尔敦宣布“冷战”开始的起因。

各种旨在败坏斯大林的名声的说法虽然有很大差别,但是它们都力图证明,他几乎从革命活动一开始就不是他冒充的那种人,而是他所参加的党的敌人,当然也是列宁的敌人。这样的说法对斯大林的敌人解释苏联历史上的许多事件很有帮助。

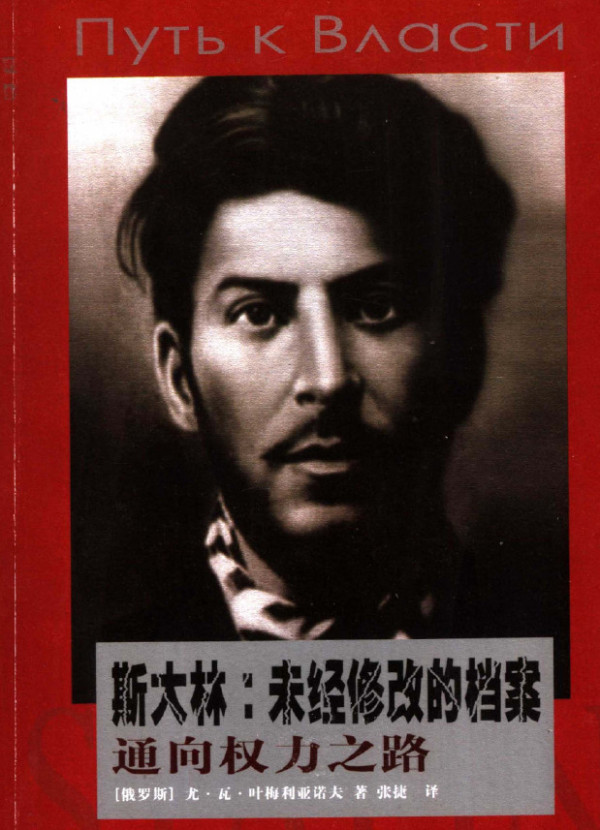

(本文原载《斯大林:未经修改的档案 通向权力之路》(俄)尤·瓦·叶梅利亚诺夫著,张捷译,译林出版社2006年6月版)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|