王立华:西安事变前我们给了蒋介石四次机会,没想到其无药可救!

这一节的主题是:蒋介石坚持攘外必先安内的倒行逆施,逼出震惊中外的西安事变。

1936年11月30日,山城堡战役胜利后,彭德怀致电毛主席、周恩来、朱德等,就红军的行动方针提出:“在一个月内,求得再打一仗,消灭胡部4个团左右,可能引起战略上的变化,使敌不能不暂取守势。”

毛主席回电说:“我军似须一面整理,一面准备作战,再打一仗则大局定了。十二月确定在现地区随时准备打胡姿势,加紧休息整理。一二月后绥远、西北、全国有起较大变化的可能。”

尽管胡宗南在山城堡失败了,张学良在尽力劝说蒋介石停止内战一致抗日,但他还是要调集大军消灭红军,要毕其功于一役。下一步怎么应对?毛主席赞同彭德怀再打一仗的提议,以打胜仗来逼蒋抗日。而且认为,12月份红军在现地区再打一仗,大局就能定了,到明年一二月后,绥远、西北乃至全国,形势就有起较大变化的可能。

毛主席如此判断能相信吗?但历史展开后,事实不由得不信。做出这个判断的时间是1936年12月1日,11天后西安事变爆发,到1937年一二月后形势大变,停止内战、一致抗日已是不可改变的大势。

作为一个伟大的战略家,他并不是只看到战场博弈,而是着眼于天下大势和矛盾发展的度。他并不知道张、杨下一步会如何逼蒋抗日,但他知道蒋介石攘外必先安内的政策,已经到了众叛亲离、非变不可的时候了,蒋介石与张、杨的矛盾到了非解决不可的时候了。而蒋介石并不自觉,也不思改变,反而不断地激化矛盾,最后逼出了震惊中外的兵变。

据申伯纯回忆,当时他是杨虎城十七路军交际处长,主要做东北军中上层联络工作,建国后周总理指定他为编写西安事变史料召集人,掌握大量第一手资料,在西安事变前的一个多月里,张学良、杨虎城对蒋介石劝谏、诤谏、苦谏、哭谏不成,最后被逼上梁山发起兵谏。

回望历史,反思西安事变,看似突然,实属必然。

两广事变结束后不久,1936年10月22日,蒋介石就匆匆忙忙飞赴西安部署“剿共”内战。他认为,残余的红军至多不过3万人,可在两三个月内歼灭在陕北地区。他还认为,只要他亲自到西安,张学良、杨虎城不敢不服从他的命令。

蒋介石到西安后装作若无其事的样子,先是张学良、杨虎城、邵力子(时任陕西省政府主席)等陪同登华山、游终南山。在游山赏景时,蒋介石问张学良近来看什么书,张说看了两本书,一本是唯物辩证法,一本是政治经济学。这都是马克思主义的理论著作。蒋介石听后不高兴,像老子教训儿子一样对张学良说:这些书都是俄国人写的,不适合中国国情,你看了是会中毒的,以后不许你看这些书!你要好好地读《大学》和《曾文正公全集》等书,你把这些书读通了,将一生受用不尽。张学良只是笑了一下,没有同蒋介石争辩。一个正在追求进步,一个反革命起家,思想趣味完全不同啊!

两天后,蒋介石分别对张学良、杨虎城宣布他的“剿共”的计划,并征求他们的意见。张学良当场表示反对,提出要停止内战一致抗日,同时说明,这不只是他个人的意见,而是东北军全军的主张。杨虎城城府比较深,对蒋介石不敢公开表示不同意见,只是委婉地说,他个人服从命令没有问题,但是部队抗日的情绪高涨,“剿匪”士气低落,是值得忧虑的问题。蒋介石听后,重申他决心彻底“剿共”,势在必行,绝不动摇。张、杨这“一劝”比较委婉,蒋介石没有接受。

杨虎城与蒋介石

10月29日,蒋介石以躲避五十大寿为名,从西安到洛阳召集会议制订进攻红军的计划。张学良以祝寿为名,用飞机把阎锡山从太原接来,一起前往洛阳,与在那里为蒋祝寿的傅作义、徐永昌等劝蒋停止内战、联合抗日,请求蒋介石准许东北军出兵绥远援助傅作义。蒋不但不听他的,还气急败坏地斥责他:“抗日,抗日,等我死了以后,你再去抗日好了!”蒋为洛阳军官学校训话时,还旁敲侧击地训斥张学良:“勾结日本者是汉奸,勾结共产党者也是汉奸!”张学良听后神色大变,未等蒋介石训完话便与何柱国返回西安,他在飞机上对何柱国说:“我现在想干什么,连我的太太都无从知道。”这“二劝”违逆了蒋介石,基本成对立面了。

11月17日,蒋介石乘飞机到太原,委托阎锡山转告傅作义,现在不是大举抗日的时候,不许绥东抗战再继续扩大,要设法把战事停止下来。他保证南京政府从外交方面设法缓和日伪进攻,以争取绥东停战。阎锡山立即派人向傅作义传达,果然绥东抗战在收复百灵庙以后就停止了。蒋介石还飞到济南去会韩复榘,要他促宋哲元“共同与日方调停”。说来说去,就是不能与日本打起来。11月23日,蒋介石以“危害民国”的罪名,下令将全国各界救国联合会领导人沈钧儒等“七君子”逮捕,并查封了14种国内著名刊物,在大打内战前,对抗日救国舆论进行一次大镇压。

张学良对此极为不满,亲自驾飞机再到洛阳见蒋介石。张学良对蒋说,东北军的抗日情绪已经高涨到无法抑制的程度,“剿共”军事行动太不得人心,要求无论如何应派东北军开赴抗日前线。而蒋介石却对他说,日本根本无意将当前冲突扩大为全面战争,没有必要再派军队前往绥远,首要任务是必须集中全力消灭共产党,不同意东北军援绥抗日。

张学良请求蒋介石释放“七君子”。他说,上海的几位救国领袖究竟犯了什么罪,我想全国大多数谁也不晓得。事实上,他们根本就没有罪。如果说他们有罪,那就真成了沈钧儒所说的,是“爱国未遂罪”了。恳求蒋介石释放他们,免得失去人心。但蒋介石断然表示,决不采纳张学良的意见。张学良气愤地说:“委员长这样专制,这样摧残爱国人士,同袁世凯、张宗昌有什么区别!”蒋介石怒视着张学良说:“全中国只有你一个人这样看!除了在西北,除了你张学良,没有人敢这样对我讲话和批评我的!我是委员长,我是革命政府,我这样做,就是革命!不服从我,就是反革命!革命的进来,不革命的滚出去!”张学良听到这话后,拉开房门摔门而去。这说明,矛盾已难以化解了。这“三劝”已经撕破脸皮了。

张学良回到西安后,情绪抑郁,坐立不安,半夜里让孙铭九请叶剑英到他公馆紧急会晤。张说与蒋谈停止内战一致抗日,结果非常不好。叶剑英发回的电报说“此路已绝,张将无能作为”。杨虎城在谒蒋时,提停止“剿匪”事也碰了钉子,心情一直很沉闷,有主张捉蒋的说法。

那晚密谈后,叶剑英11月29日急电毛主席,要回去详细报告情况。几天后,也就是蒋介石带着大批随从到西安时,叶剑英悄然离开西安。临行前,张学良让他带走借给红军的10万银圆。当叶带着银圆到达保安城外时,时任苏区财政部长的林伯渠早就守候在那里,笑眯眯地迎上前来。叶剑英说:林老啊,你不是来接我的,你是来接这许多光洋的!说罢,两人哈哈大笑。叶汇报时谈到,张学良无意间露出一句:“必要时进行兵谏。”

此时,蒋介石已经把嫡系精锐部队统统北调,下令扩大西安、兰州两个机场和战时地勤设备建设,战斗机和轰炸机陆续调往西安和兰州集结待命。蒋介石还任命蒋鼎文为西北“剿总” 前敌总司令,卫立煌为陕甘绥宁四省边区“剿共”总指挥,陈诚以军政部次长身份驻前方督“剿”。这些新任命等于撤销了张学良西北“剿总”副司令,也撤销了杨虎城的西安绥靖公署主任的职权,而且事先并未与张、杨商量。张学良还从蒋介石侍从室的内线那里获悉,已经看到拟好的调东北军去福建的电稿,这让张、杨如芒在背。

面对这种情况,张学良、杨虎城不得不秘密研究对策。商定:第一,东北军和十七路军决不再打内战,除抗日作战外,决不调到南方去,两军决不分开;第二,尽力说服蒋介石停止内战、一致抗日;如果这一“善说”无效,就只好逼着他抗日了;如果前两步都失败了,第三步就上山——跟着共产党红军去打游击,去抗日。杨虎城甚至说:“只要能达到抗日救国目的,我杨虎诚愿把这个摊子(指杨的部队)这样摔了,也响!也值!”

西安事变前夕,张学良与蒋介石

1936年12月4日晚,蒋介石带军政要员再度抵达西安,下车后驻临潼华清池。一到临潼,就召见东北军和十七路军师长以上军官分别谈话,要他们听从命令继续彻底“剿共”。这些高级军官表面上都唯唯诺诺,这让蒋介石产生了一个错觉,以为东北军和十七路军可以供他驱使,为“剿共”内战卖命。于是召见张学良、杨虎城,向他们提出最后通牒式的两个方案:一是服从“剿共”命令,将东北军、第十七路军全部开到前线与红军作战,中央军在后面接应督战;二是如不愿“剿共”,就将东北军调往福建,第十七路军调往安徽,让出陕甘由中央军“剿共”。

这都是张、杨所绝对不能接受的。第一个方案,东北军和十七路军广大官兵反对,他们已经与红军友好接触,受到抗日教育的影响,不愿再去为蒋介石打内战了;第二个方案,张、杨深知两军一旦离开西北,离开红军,两军又分开,必将为蒋介石所灭。蒋介石逼他们在这两个方案中选择,毫无其他回旋余地,已经没有其他路可走了。

但张学良、杨虎城还不甘心,想做最后的争取。

12月7日下午,张学良到临潼华清池,希望以至诚来说服感动蒋介石。他对蒋说,共产党现在的政策是民族抗日第一,红军的问题可用政治方法解决;当前形势,只有对外,才能安内,一旦抗日,既能统一。他还说,现在部队抗日情绪高涨,不可压制,他个人对蒋一贯忠诚,正因为如此,所以不能不在这种重大问题上誓死力争。蒋介石听后不但不受感动,反而比以往更生气,骂张学良年轻无知,受了共产党的迷惑。张学良紧顶着争辩,“苦谏”不行变成声泪俱下的“哭谏”,持续了3个小时之久。最后蒋介石把桌子一拍厉声说:“你现在就是拿枪把我打死了,我的剿共政策也不能变!”第二天,杨虎城又去劝蒋介石,也被蒋拒绝。

这“四劝”已经走到头了,双方谁也不能用道理改变谁,但又必须改变一方时,就只剩下强力改变了。

12月9日,“一二·九”运动一周年,在中共和救国团体领导下,西安1万多名学生举行纪念集会和示威游行。要求政府“当机立断,即日动员全国兵力,收复失地”,因为警察枪杀一名儿童,学生们去临潼向蒋介石当面请愿。蒋介石命令张学良制止,如学生不服从就“格杀勿论”。张学良赶到霸桥十里铺,推开蒋孝先将要下达射击令的手对学生说:请你们相信我,我张学良和你们有一样的思想,一样的心,你们的要求也就是我的要求,也许我比你们的要求还要更加迫切。你们的意见,我一定负责转达,我去讲比你们会更有分量,我保证一星期内以事实答复你们的要求。学生们见张学良态度十分诚恳就回西安了,张学良赶到华清池向蒋介石转达学生的要求,蒋介石又训斥张学良没有站在他的立场上,站在了学生的立场上。张学良只得愤愤而归,实际上这时已经不再抱任何希望了。

1935年12月9日,北平数千学生举行抗日救国示威游行

12月11日,蒋介石在临潼召集了没有张、杨参加的军事会议,决定12月12日颁布第六次“剿共”总攻击令,如果张、杨两部不听从命令就解除他们的武装,还密令宪兵第三团和陕西省警察局,开出东北军、十七路军中的共产党人和同情共产党的人的黑名单,准备于动员令下达后逮捕。

同一天,张学良、杨虎城反复商量确定捉蒋时间。决定12日凌晨3时部署完毕,4时在临潼和西安同时行动:东北军负责到华清池活捉蒋介石,西安市东关以东由张学良负责;十七路军负责拘禁西安城内的蒋系军政大员,解除西安城内蒋系部队武装,扣留西郊飞机场的战机等,当时市内蒋系人马共有7000多,6500多支枪。

这个时间,应当是抢在蒋介石采取行动的前面了。

12月11日晚,张学良、杨虎城联名宴请来陕的南京文武大员,一直到晚10时才散席。散席后张学良立即回到公馆,与在那里等候的亲信干部举行紧急会议,当众宣布“兵谏”计划。他说,我们实在不能忍受了!我已经和杨主任商定,今天清晨实行兵谏,把他抓起来,现在就开始行动。”

抓捕进行得比较顺利。十七路军宪兵营把西京招待所团团围住,进至房间捉军政大员,他们当时也不知是怎么回事,稀里糊涂地被捉了,但在清点人数时,只有朱绍良、卫立煌、蒋鼎文、陈继承、陈调元、蒋作宾、蒋锄欧、萨镇冰、张冲、万耀煌、蒋百里等人,发现少了陈诚、邵元冲。陈诚身材矮小,躲到地下室墙角一个倒扣的空啤酒箱里,后来找到了;邵元冲听到枪声后,打开后窗逃跑,喊他站住不听,被宪兵打中不治身亡,其实他只是民国日报社社长,不跑的话,无论如何也轮不到他去死。蒋百里就比较洒脱,他刚从欧美考察回来,被请到西安当“客卿”,11日到,12日被捉,他随口吟出两句自嘲诗:昨为座上客,今作阶下囚。搞得大家不胜感慨系之。后来因为与蒋介石在西安共患过难受到信任,坐上了陆军大学校长的职位。

捉蒋介石稍有波折。他住在临潼华清池内院最后一排房子,被枪声和喊声惊醒后,以为红军来袭,披着睡衣从房中跑出,跳后院院墙逃跑,钻到半山腰一块大石头后的夹缝躲避。因为跳墙时丢掉一只鞋子,判定他可能上山了,两个多小时后被搜山部队找到,架上汽车送到西安。蒋介石的秘书被乱枪打死,蒋介石侍卫长蒋孝先被枪决,侍从室主任钱大钧被打伤。

华清池,蒋介石的卧室

西安事变时,蒋介石在这里被捉

1936年12月12日,作为中国现代史上一个重要转折点的西安事变,就这样揭幕了。

半个世纪后,已是垂暮之年的张学良回忆说,我和蒋先生的冲突没旁的,就是两句话:“他是要‘安内攘外’,我是要‘攘外安内’。”张学良还说:“就因为学生运动时候,我不好意思再说他了,因为我真是气呀,他说用机关枪打,我说机关枪不去打日本人,怎么能打学生?我火了,我真火了,所以这句话把我激怒了。……我真怒了,所以我才会有西安事变。”

争的什么?是国家、民族的命运啊,这就是政治的终极底线和红线。

晚清政府和袁世凯,突破这个底线和红线完蛋了,蒋介石也是在冲撞这个底线和红线,终于得到他应得的教训。

迄今为止,西安事变已过去近90年了,看到一些人卖力地为蒋介石涂脂抹粉,把是非成败都搞模糊甚至搞颠倒了。深深感到,认知倒退并非不能,如果丢掉国家和民族大义,不以客观事实和实践结果为标准,就没有基本的人间是非可言,也不可能有思想认识的进步。

从西安事变过程中,我们能认识到什么?

一个是蒋介石错在哪里?我们不从个人品质德行这些方面讲,只是从治国理政的根本分析,他错就错在没有认清中国社会的主要矛盾已经变成中日之间的民族矛盾,人心共识已经变成抗日救国。抗日大旗本来是应当是他统一天下人心的法宝,但他却拱手让给了共产党毛主席,一意孤行坚持打内战,坚持对日不抵抗,坚持攘外必先安内,倒行逆施的结果就是众叛亲离。在抗日反蒋的福建事变、两广事变失败后,又爆发了震惊中外的西安事变,最后是在枪杆子的逼迫下,才顺应主要矛盾要求,被迫答应联共抗日。从蒋介石作为中国最高统治者的历史来看,他顺应主要矛盾、顺应人民抗日要求的那段历史,也是内部最平稳统一的时期,中国共产党领导的人民大众,包括国民党内各派政治力量,都与他有了共同抗日的政治目标,不再反对他,而其他时间基本是内战不已,根本踩不住。

张学良、杨虎城对在哪里?对就对在接受了共产党停止内战、一致抗日的正确主张,顺应了天下人之心,并且敢于豁出一切与蒋介石抗争。蒋介石主张安内攘外,张、杨主张攘外安内,看起来只是个先后次序问题,实际上是对错是非之别。你打掉坚决抗日的共产党和红军,还有可能去抗日吗?共产党早就表示愿意与你一起抗日救国,你要是真打日本这内部不就安稳统一了吗?张、杨的拼死一搏,不只是为救这个国,也是在救赎蒋介石,逼迫蒋介石走上了一段光明之路。张学良90岁时感慨,他的生命只到36岁,以后就没有了。但那36岁时的大义之举,已成生如闪电之耀亮,永远载入中华民族的英雄史册。人生能有几回搏?张、杨两位的人生有此一举足矣!

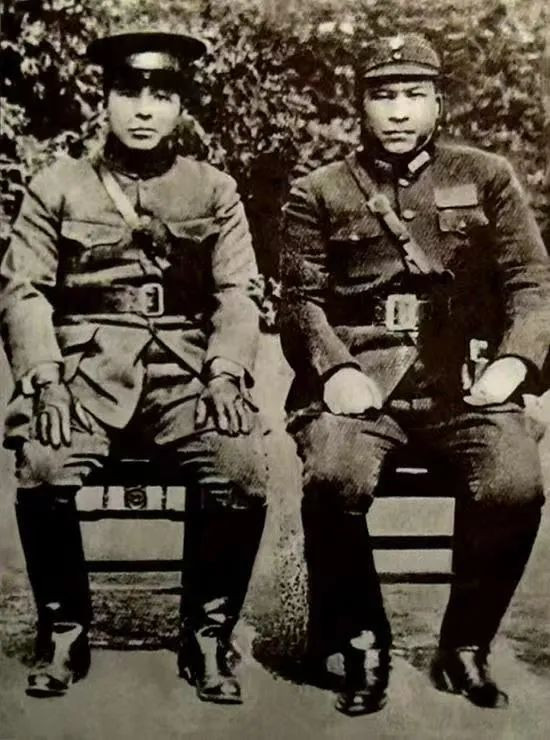

张学良与杨虎城

毛主席领导的中国共产党厉害在哪里?厉害就厉害在紧紧抓住中国社会主要矛盾的历史主动,还有顺应人心的历史自觉。带着九死一生的红军刚刚落脚陕北,还处在强敌环伺大兵压境的局面下,就认定正在全力消灭自己的国民党军不再是主要敌人,中国社会的主要矛盾已是中日之间的民族矛盾,自觉高举起建立抗日民族统一战线抗日救国的大旗,在国家和民族面临危亡之际,代表国家的蒋介石南京政府不作为,共产党毛主席领导区区万余人出征抗日救国、替天行道。从年初的红军东征开始到年底山城堡战役结束,在很难看到胜利希望的内忧外患中坚定主张、坚持到底、坚决斗争,不到一年时间就赢得了全国各界各种政治力量包括蒋介石集团内部的广泛响应,并在西北形成红军、东北军和十七路军以抗日救国为灵魂的三位一体联合,掀起了民族革命的风暴,最后硬是在西安事变中实现逼蒋抗日,改变了中国的政治局面,扭转了历史车轮的方向,这是什么样的远见卓识、能力魄力啊!

当然,西安事变抓住蒋介石,并不必然走向合作抗日。是杀是放?是和是战?处处刀光剑影,前景扑朔迷离,如果应对不当,也会出现不愿看到的黑暗结局。如何驾驭抉择,才能抓住契机走向光明呢?

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|