重庆山火中,一个不怎么“光彩”的油锯手

这篇文章,来自一个已经从前线退下来的油锯手的自述。

希望这份并不怎么理直气壮的努力,可以鼓励仍然坚守在山火一线的所有人。不管你是军人还是消防员,不管你是油锯手还是摩托车手,不管你是运输人员还是医护人员。

注意安全,平安归来。

前言

前两天,我打了一辆免费的出租车。

而且,从司机大哥略带羞涩的口吻中,我感受得到,给人免单这种事,他可能也没干过几次。

我俩,就在有些尴尬的氛围中,道了别,各自走向不同的方向。

我不记得这位大哥长什么样。同样,我也不记得把我送下山的小伙,递我矿泉水的小妹长什么样,而他们,肯定也不记得我长什么样。

这场山火之后,谁,都记不住谁。

可是,就算过了十年二十年,我们这些人,应该都还会记得。

2022年的8月,重庆缙云山上燃起的那一场山火,以及在那次山火中,做过了些什么的自己。

新闻截图

这场山火究竟是什么时候烧起来的,我是不知道的。我只知道,8月22日上午11点08分,它烧到了我的世界里。

朋友圈截图

一、油锯手

我不是重庆人,连重庆话也讲不利索。

但我却已经在这座城市生活了12年,说细致些,是在缙云山脚下生活了12年。所以看到它烧成这样,我的第一反应就是——我得过去,我不能让我家的山,就这么一直烧下去。

于是,我毫不犹豫的拨通的消息上的号码。

但播了一个多小时,我也没有拨通。

打不进去的热线电话

人有的时候吧,越有阻挠,反而就越起劲。

他们越不接我电话,我就越想去。按着导航,我开车冲向了歇马。去的路上,女友还打电话来,让我买两箱矿泉水过去捐。结果到了那以后,我发现已经没了必要。

我没当过志愿者,不知道怎么报名,只能在人群中背着手溜达过来又溜达过去。正当我发愁应该怎么办的时候,一位拿喇叭的高个向着人群中喊到:“有没有人会用油锯。”

我赶紧举手。

其实我不会用,我只用过电锯,但我觉得已经大差不差了(而且我估计,跟我一起急吼吼举手的二十几号人,也没几个真的会用)。

摆在地上的油锯

每一个举了手的人,都可以领一把崭新的油锯。

就这样,我成为了一名山火中的油锯手。

二、上山

我被分到了油锯组的第七小组。

我们这个小组一共有13个人,其中还有一个外国人。我问他“where are you from?”他说“America.”然后他还说了很多,但是我一句都听不懂。只是不住的微笑,点头。

油锯组第七小组

之后,我在一张表格上签下了我的名字和电话(要是搁以往,填电话这些,我从来都是瞎写,但是这一次我却写了真的,因为万一出了啥事,至少还能留下一个名字)。

我认认真真的把名字和电话写在了传来的本本上。然后和大家一起整整齐齐的排队,整整齐齐的报数。

不知道怎么回事,现在的我,根本想不起那个时候的天究竟热不热。

我只记得我的那股子期待,44摄氏度的期待。每有一队人出发,我就和大家一起扯着嗓子欢呼,直到我也跨上了一辆摩托车,坐在一位陌生人的背影后,向着冒烟的方向骑行。

生平第一次,我真正感受到了一种身在集体里的快乐。

但真的到了山上,我才知道这份快乐的代价。

我扛着油锯,艰难的爬着一个个的阶梯。身边的越野摩托飞上飞下,每每冲过去一辆,就会扬起一大片尘土,他们每个人身上都有个背篓,用来放各种各样的物资。

我很羡慕他们,他们不用爬山,不用走路,最重要的是,他们很酷,比我酷。

每走一段路,就会有一个由物资堆成的营地。营地里有各种各样的水,甚至还有冰水。这些冰,都是摩托车手一趟一趟背过来的。

在走到第三个物资营地后,我们到达了真正的一线,这里的空气里,弥漫着刺鼻的味道,而且,我明显的感受到了另一种热,一种不同于太阳的热。

可是图片里看不见味道和热浪

我看到营地里瘫坐着几位部队的战士,天晓得他们已经在这里干了多久了。

这时候,其他人让我先把油锯放在一边,说目前的火势应该不用砍树,于是,我丢掉油锯,和大家一起徒手制作隔离带。

排成一排灭火的我们

我们排成一大排,用树枝或用手把易燃的树叶树枝扫开,有人甚至直接跑到火堆里用脚踩,二三十分钟hou后,这里的明火以及被我们基本扑灭,只剩下一处,树梢上的着火点。

一个精瘦的男人爬上了树,硬生生用手,把那根着了火的树杈给扯了下来。他一边爬,其他人一边喊着“慢点”,我也跟着大伙一起喊。

一位英勇的老哥

当掉下来的树枝掉下来后,所有人都欢呼着叫好,好像我们扑灭的,就是烧遍重庆的山火似的。

三、下山

在取得了阶段性的胜利后,我跟着大部队回到了一线营地,喝水,抽烟。

嗯,就是抽烟。

我和五六个哥们聚在一堆,躲在一块远离人群的土坡上,一边带着羞愧的笑容,一边点燃手里的香烟,然后相互告诫着彼此,千万要把烟灰给灭干净。

之后,我们这些这些油锯手,开始朝着下一处起火点走去。

这时候的我,已经有些体力不支了,渐渐和其他人拉开了距离,一波一波的人从我身边走过,有军人,有消防员,有摩托车手,还有穿的五花八门的志愿者们。

大家的衣服虽然各式各样,但却都一样脏。

我拦下一个正在下山的人,问他还有多远,他向着上面,说还有五百米。

看着这个将近40度的斜坡,我第一次打起了退堂鼓,那个高处,对我来说,真的有点太过高了。

这时候,一个同样也跟不上大部队的人过来劝我,说来都来了,就要把该做的事情做完。

人就很奇怪,再怎么精疲力竭,只要有人还在鼓励你,你的那口气,就断不了。我点点头,跟着他接着往上爬。

爬的昏天暗地,头晕目眩。

陡坡是刚刚开辟出来的隔离带

不知道多久以后,我爬到了坡顶,看见了远处新的火场。

如果说之前的火场有苹果这么大,那么这个新的火场,就有西瓜这么大。隔着老远,我的脸就被烤的生疼。所有的人,都在火场的下方站着,因为面对这种程度的火,人已经没什么办法了。大家都在等水,但这里太高,水上不来。

所有人都只能看着它烧

这时候,远处突然又冒起了一处火光,一个新的地方又燃了起来。

很多人都向前冲,我也就跟着大伙也往前冲,但冲到面前,才发现这里又是一处让人无能为力的着火点。

渐渐的,天黑了,火光看起比白天更亮更吓人。

大家不约而同的得出了一个共识,这里已经救不了了。我跟着人们,摸着黑往山下走,我不知道我的前面是谁,也不知道后面是谁。当我走到山脚营地时,看到这里依旧和白天一样,乌泱泱的全是人,只不过这些人里,一个眼熟的人都没有。我手机没电了,不知道队伍里的其他人在哪。

我一个人坐在地上默默的吃饭,感觉自己像一个逃兵。

一个摩托车大哥把我送下了山,他问我下午怎么样,我说我也不知道。

四、心心念念

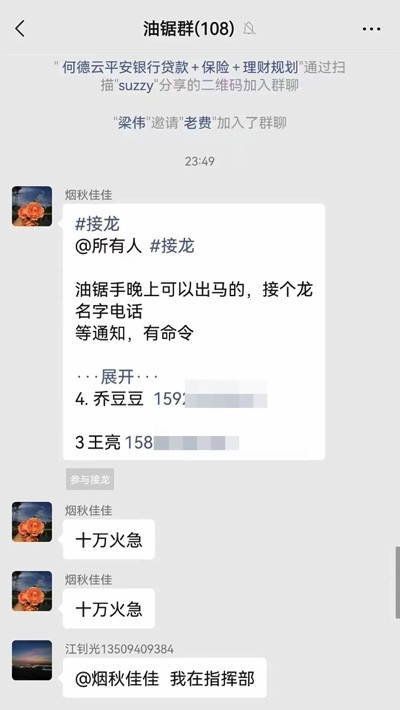

到家以后,我总是忍不住看志愿者群里更新的消息。我很想知道现在怎么样了,想知道下午我们究竟有没有成功。但是群里没人说这些,而是在不停的接龙,说现在急需油锯手,可接了半天,就是接不下去。

想想也知道,群里的人都是下午刚刚上过山的,谁都没力气了。

无人敢应答的接龙

我想去,但是我害怕,我害怕那些路,那路我白天都爬不上去,更别说夜里了。

于是,我把群里急需油锯手的截图发到了朋友圈。平时发照片都没什么人点赞的我,这条消息却被很多朋友转发和分享,大家都来找我要进群的二维码。

朋友们的咨询和转发

肯定不只是我一个人在朋友圈扩散,因为群里的人数蹭蹭蹭的往上涨,没过多一会,原本百来人的群,就满了。那个接龙,也很快接到了20多人。

一只全新的队伍,又拉起来了。

这里面还有我的一个师兄,我看着他凌晨一点多的时候,向着集结点出发了。

这时已经是夜里一点多

一整晚,我都睡得牵肠挂肚的。

五、新的旅途

第二天一大早,在做过核酸后,我又一次向着歇马出发了。

现在想来很奇怪,我其实不是一个热心肠的人,但是对于这片跟我也没啥大关系的山火,我却不知道怎么的,就那么上心。

我猜,可能是因为“油锯手”这个称号。

它让我面对这场山火,有了一个确切的位置。这个位置就是和所有人一起,站在大火的对立面,一次又一次的去阻挡它的推进。一面是火墙,一面是人墙,而我就是这堵人墙里的一块砖。我和其他的所有砖块都绑在了一起,砌在了一堆。

山火与人

个体,在这堵墙里,消失了。

我们毫无顾虑的扯开路边的水,毫无顾虑的坐上陌生人的车。

明目张胆的索取,不计回报的付出。

所有人依靠着所有人,所有人支撑着所有人。

但是由于8月24日这天,重庆正在全员核酸检测。所以上午的歇马物资转运站没什么人,我被油锯组志愿者们的车队给拉到了一个全新的地方。

我压根不知道要去的地方究竟是哪里,也不知道拉我过去的人是谁,只知道这里正在挖掘一个新的隔离带,只知道这里现在急需替换一批新的油锯手。

第二天的物资大营

“我是油锯手。”

“好的,顺着水管上山。”

没有一句废话,经过昨天的洗礼,我已经知道上山以后该干什么,我从营地出发,独自一人向着一线独自走了过去。

物资大营距离一线有着30分钟的路程,这里的路已经不再适合骑行,物资和人员都需要徒步前往,每走一会,我都会问从一线退下来的人还有多久,从“还早得很”,问到了“前面就是”。

一线营地

终于,我到了一线营地,这里站着坐着的全部都是油锯手。

我听运我过来的哥们讲,这里是北碚最后的阵地。我不知道火烧到了哪里,只知道,我得帮着守住这里。我从地上捡起一把油锯,像一个即将奔赴战场的士兵,认真的检查,擦拭自己的武器,像模像样的检查机油多少,测试链条松紧。

我的油锯

我被编进了一个10人队伍,任务是去隔离带替换之前上去的那一批人。

站在在队伍里,我兴奋的想着:终于要成为了一位名副其实的油锯手了。

可是,还没有走到一半,我就又走不动了,这路比昨天那路还难走,我坐在土堆上,看着其他人一步一步的攀上对面那个,接近70度的陡坡。

其他向上攀爬着的油锯手们

这一次,没有人来鼓励我,轰轰隆隆的油锯马达,从对面山坡上一阵阵的传来。而当我终于扛着油锯,爬到目的地时,我发现我已经真的,一丁点的力气都使不出来了,我连一颗木头都锯不动。

这个事实让我羞愤不已。

我锯不动

我不敢骗人家说电锯坏了,因为这玩意转的正常的很。

但好在大家都在如火如荼的锯自己的木头,根本也没人管我在干什么。我只能一声不吭的,把他们切下来的树枝,和断木给推到悬崖下面。

就这,都让我累的差点断气。

其他的队员才是真正的油锯手

不知道过了多长时间,替换的时间到了,我也就跟着大伙一路往回走,我走在队伍的最后面,臊眉搭眼的回想着自己这两天的所作所为。

这时,一群穿着鲜亮的红色制服的救援队也来到了一线,他们是要去另一处,志愿者去不了的,更危险更难走的地方。他们一个个全副武装,裹的严严实实,好像现在的重庆不是44度一样。

我目送着他们,向着和我完全相反的方向,整齐的走去。

回到营地后,一个蓝衣服的人吸引了我的注意。他拿着喇叭,把一群油锯手聚集到了一起,他们这一批也是志愿者,但他们跟我可不大一样,这是一支有着完整编制的队伍,有医疗人员,有维修师,有熟练手,也有新手。

蓝衣队长正在分配任务

我问他们,我能不能加入他们的队伍,我也是油锯手,只不过今天没力气了,但是明天还可以来。蓝衣服说不行,他们都是正规的志愿者,每个人都是报备过的,不需要人手。

然后,我就走了。

我捡了一根烂树枝,拄着它一瘸一拐的往回走,不知道怎么的,回去的路,似乎比来时远了很多,一路上,我看见很多向着一线搬运物资的人们,有男人也有女人,有小年轻也有中年人。

他们中的很多也都问我还有多远,但是我跟他们每一个都说,“远着呢”。

六、生涯的结束

回到营地,我搭上了一辆摩托车大哥的车,可是我却怎么都跨不上去,只要一抬脚,腿就抽筋,跨了三次,抽了三次,最后周围的人把我架着,才终于坐了上去。大哥载着我,开了将近四十分钟,才骑到一个能打到车的地方。

路上,我把毛机盖到脸上,烫人的风吹过它,就变成了凉爽的风。

再后来,就是我最开始说的了,我上了一辆出粗车,司机大哥也没有收我的钱。

一路上,我把这两天的经历,添油加醋的讲给他听,和他说我们怎么扑火,怎么撤退,我们怎么乱糟糟,怎么相互鼓励。我讲的神采奕奕,他也听的津津有味。

只不过他应该没有注意到,我的主语一直是“我们”,而不是“我”。

因为这个“我”,实在丢人的不值一提。

回到歇马物资转运站(我的车停在那)。我发现这里多了一张桌子,上面坐着登记志愿者的人员,他们说现在已经有了一个正规的志愿者团体,之后所有的志愿者都由团体统一指挥和调配,同时他跟我讲,接下来已经不需要油锯手志愿者了,这些工作将由专业人员担任,所有的志愿者都只负责搬运工作。

他们让我把名字签一下。

我犹豫了很久,最后没有签。

七、非典型性的努力

这时,是24号傍晚的7点半,距离我闯进歇马,刚好过去了32个小时。

远处的缙云山火还在滔天的烧着,而这两天,我这个油锯手,对它造成的最大影响,也就是那半截树干上的一道浅浅印记,那印记,浅的像是在搞笑。

在缙云山火的面前,我这个油锯手,荒谬的像是从来都没有存在过一般。

可是,这两天的经历对于我来说,又是那么真实,真实的我浑身都疼。

我的脏衣服

从我的配图里可以看到,我这两天,的确拍了不少照片和视频,但是这些东西,要么是虚了焦,要么是对没准。

它们既没有文献意义也不具备传播价值,像我这个自封的油锯手一样,是一种不具备任何典型性的存在。

我和我手机里的图像,是不可能出现在,未来任何关于这场山火的记载之中的。可是,关于它的记忆,却已然刻进了我的脑子里。

我想为我自己这份非典型性的努力,提供一份存在过的佐证。

我将我参与过的所有群里和“油锯手”三个字相关的消息检索了出来,把它们打印,裁剪,堆在了一起。我准备把它们弄成一幅画,装裱起来,挂在我自己家里,用这幅画,奖励自己这两天以来的努力。

这里的每张纸条背后,应该都有一段和我一样冗长,一样不值一提的,非典型性的,油锯手的故事。

还没有制作完成的画

然后,我花了一夜,把我这两天的经历,原原本本的记录了下来。我想学着最开头,那位给我免单的出租车大哥那样,用我自己擅长和力所能及的方式,继续参与着这场与山火之间的较量。

写到这里,我又看了看油锯群里的情况,发现里面的朋友们都已经在讨论,要不要整个“油锯足球队”的事了,我想,缙云山的山火,应该差不多快熄灭了吧。

但似乎山上,还停留着很多人,他们在防止死灰复燃。

所以,不管你还在不在山上,不管你是军人还是消防员,不管你是油锯手还是摩托车手,不管你是运输人员还是医护人员,不管你是典型性的还是非典型性的。

务必注意安全,平安归来。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|