“我的祖国”、《上甘岭》是丰碑,莫言、龙应台是垃圾

想写这样的内容已经有很长时间了。有三个因素使我产生了这样的激励。

第1件事是,台湾前“文化部长”龙应台2016年7月10日在香港大学李兆基会议中心大会堂做了一场反共演讲,主题是“一首歌,一个时代”。龙应台问台下的大学校长们,你们的启蒙歌曲是哪一首。浸会大学副校长周伟立说,他的启蒙歌曲是《我的祖国》。随后他朗声唱起了这首歌,在场的听众们逐渐参与形成了一场大合唱。演讲者龙应台尴尬又震惊。

署名为吴斌的作者在2016年12月20日的评论文章“龙应台被《我的祖国》瞬间碾压的背后”中说:

“出乎龙应台的预料的是,同样是冷战时代传唱的歌曲,现场的年轻的学生们不知道《五月的风》,不知道《凤凰于飞》,但是却会唱《我的祖国》。当观众开始唱“一条大河波浪宽”时,龙应台还在放肆地嘲笑这些人。”

“龙应台遇到的问题,不仅仅是尴尬的问题,而是被彻底碾压了。因为《我的祖国》这首歌的艺术性和美感,比起什么《反共复国歌》、《绿岛小夜曲》、《五月的风》来,简直是人兽之别!”

我是很晚才在网络上看到这个视频。这个视频让我很激动,觉得有话要讲,如梗在喉,不吐不快。

第2件事,是在网上看到的一段视频,一个外国乐团在中国演奏《我的祖国》,音乐起来时,首先是掌声,然后观众就跟着唱起来了。这个视频也让我很感慨。后来在网上搜索这个视频的完整版时,发现有两个不同的视频,都是外国乐团演奏《我的祖国》,其中有一个视频,好像有一位歌唱家在观众席中,他后来站起来唱了,但显然并没有准备,因为和乐队并不合拍。

我因为天生的破锣嗓子,不愿意唱卡拉ok,因此已经半个多世纪没有唱这首歌,没有看这个电影了,但是这个旋律,这些歌词一直盘旋在我的心中。我不记得我在学校学过这首歌,我也不记得我是怎么学会这首歌的,但是我就是会了,而且忘不了。一首歌曲得有多么亲切感人,多么朗朗上口,能够让人轻易就会了,而且历久弥新,每当音乐响起,就会情不自禁。

更重要的是不仅仅我一个人,我们国家有那么多人记住了这个歌,记住了这个电影,很多都是中青年人,这种共鸣感,这种共同的归属感,让我感到了非常亲切,有一种立刻融入的心情。一首歌曲能够引起那么多人的共鸣感、归属感,难道不是对文艺作品的最高奖赏吗?现在有多少作品能够做到这一点?这不值得我们整个文学艺术界反思吗?

一篇被网络多次转载,作者袁成亮在《党史文苑》2005年13期发表的题为“经典红色歌曲《我的祖国》诞生记”的文章中介绍了《我的祖国》歌曲作者的创作历程。 他说词作者乔羽:

在谈到这首歌创作时说:“当时我觉得上甘岭影片的歌词若要按战斗的调子写,感到有点‘靠’,就像舞台演出,红色背景、演员着红装一样,颜色太靠,没有反差、对比,效果也出不来。”

乔羽苦苦地思索着,一个稿子出来了,但马上又被自己否定了。如此来来去去,转眼十来天过去了,却依然没有写出中意的歌词。当他为此感到苦恼时,直到突然有一天,他从长江两岸美丽的江南风光中找到了如释重负的创作灵感。

数十年后,他在回忆当时情景时说:“在感到自己创作思维几乎枯竭时,我忽然想起了为创作《红孩子》的电影剧本去中央苏区渡江时的情景。我是喝黄河水长大的,那是我第一次看到长江,那是多么大的场面啊!长江很阔,我们乘的渡轮要两个小时才能到对岸。长江水很清、江上有许多帆船,那船上的帆很白,和‘泥糊涂场’般的黄河完全是两样子的。过了长江,一眼望去,漫天遍野,到处都是一片碧绿的水稻田,这也是我第一次看到水稻长得是什么样子的。

……那时我年轻,才20多岁,对这一切都感到特别的新鲜。那种新鲜感直到现在只要一想起来就会荡漾在我的心里。当时我就想:何不把我的这种感觉这些写出来呢?别人听了想必一定也会感到很新鲜的。”

当刘炽看到《我的祖国》歌词时,便一下子被歌词中所描绘的诗意境界所打动了。他决心尽自己最大努力把这首歌曲谱好。这首歌应当是属于全中国人民的,它的曲调也应当是全中国人民所喜爱的。他要为这首歌谱上全国人民喜爱的曲子。于是,刘炽找来解放以来人民群众最喜欢的十首歌曲,为了分析把握这十首歌曲的旋律,把自己关在屋子里一遍又一遍地反复唱着这十首歌,唱累了就用笛子吹,整整一个星期,足不出户。经过反复吟唱,他终于捕捉到了根据《小放牛》改写的《卢沟问答》中的头两句旋律。他把这两句略改动,作为新歌的引子。引子一打开,创作的灵感便接踵而至,很快,一首优美旋律的歌曲《我的祖国》便诞生了。

歌曲完成后,沙蒙又找来郭兰英演唱录音,中央人民广播电台闻讯马上拿了去作为非电影插曲播了出去,并立即在听众中引起了强烈反响,以至电影《上甘岭》还未播映,人们就会哼唱了。1956年电影《上甘岭》播映后,这首歌更是趁着电影的翅膀响遍了全国城乡,成为各类文艺演出的必唱曲目。

词作者乔羽通过从北方到南方的旅行感受到了祖国南北方的不同色调和不同风格,以及祖国的宽广和雄伟。他把这种对祖国风光美的赞颂又引申到中国人民宁静的和平生活和对侵略者展现英雄气概的对比中。曲作者刘炽根据歌词的提示,音乐前半部柔和抒情,后半部激昂雄壮,词曲高度契合,使得这首歌优美又激昂,宽广又深厚,达到了相当美的高度。

而歌曲的创作是在电影《上甘岭》导演沙蒙的提示下完成的。沙蒙的要求是,即使将来电影没人看了,但是歌曲将永远流传。歌曲作者显然完成了导演的这一设想,而导演的这一设想来源于他对上甘岭战役的真情实感。

沙蒙的亲人岳晓湄曾送给我两本关于沙蒙创作电影《上甘岭》的书。我没有全看,并且也没有带在身边。在写这篇文章的时候,上网搜了搜,没想到就在这两年有那么多无名的作者,不但对1956年的电影《上甘岭》做出了那么高的评价,而且做了详细的创作过程的介绍。

例如一个署名小虫的自媒体作者,在“电影《上甘岭》的拍摄过程和真实的上甘岭战役历史”一文中指出:

“电影《上甘岭》尽了最大的诚意”,“导演沙蒙、林杉一上来就带着摄制组实地去了朝鲜,并直奔上甘岭主战场实地考察。”

“他们虽然都有思想准备但是还是被震撼了,据说,虽然经过了四年的时间,但是,主战场还是一片地狱般肃杀的氛围。

那里寸草不生,没有任何活着的动物痕迹,土地都像是过了火一般,土里和断树桩上,到处都是弹片和弹皮,可以说,人类在这里进行了极限般的反复厮杀,一直到一方彻底屈服为止。

摄制组人员进入了当年的坑道遗址,据说一进去就感觉到窒息,坑道远比电影中的更狭窄,人站在里面不能全身直立,只能猫着腰在里面走。

坑道只有高1.5米,宽1.2米,可想而知非常狭窄,进去不到一分钟就感觉到呼吸困难。”

这位不知名的作者在这篇长文中详尽探讨了电影《上甘岭》和上甘岭战役之间的关系,无论从军史还是艺术分析上都很专业。

这一篇长文最重要的一个观点是,他认为“电影《上甘岭》尽了最大的诚意”。真情实感,诚心诚意是当时电影创作者共同的追求,是对电影创作者的最好评价。用真诚来对待我们的历史、我们的英雄是所有创作的第一步,但是今天这样的真诚在我们的创作中已经看不到了,成了当今影视领导者和创作者的最大缺失。我们今天的影视到处充斥着虚情假意、贪婪的眼神和外表精致而内心丑陋的面孔。

《光明日报》2020年10月21日刊登了中国电影评论学会会长饶曙光题为“《上甘岭》:用影像为全民族留下宝贵精神财富”的文章,他的介绍可能会更准确。文章说:

沙蒙和林杉“一同奔赴朝鲜并两度在朝鲜生活数月,参观上甘岭大量的山头、坑道,阅读近百万字的文献材料,访问了战争亲历者57名,为创作打下了扎实基础。”

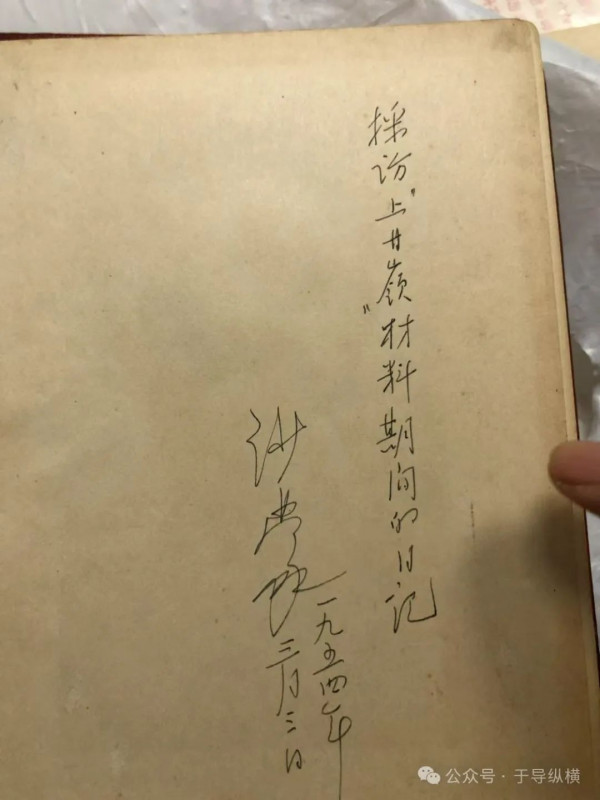

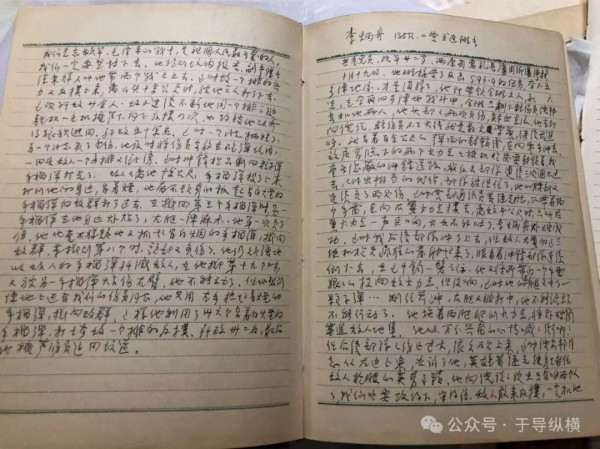

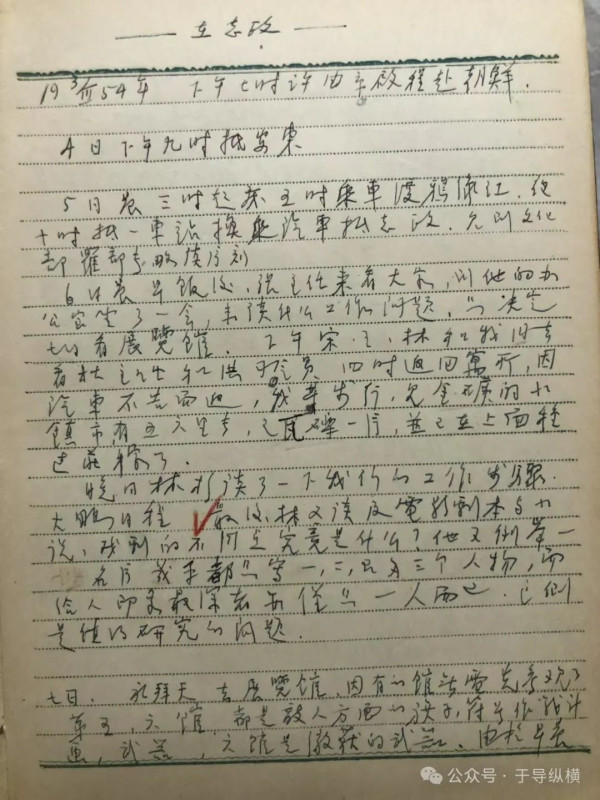

岳晓湄向我提供了沙蒙采访笔记的照片,足足有四大本,几十万字。这些采访笔记和《上甘岭》电影一样成为了中国电影创作史的一个丰碑。

饶曙光的文章介绍和分析了上甘岭电影的艺术构思。包括最终将电影凝缩在一个连队在坑道中的拉锯战,美工、特效、摄影。所有这些都体现了电影创作者的真诚。

这部电影一上映就感动了广大观众。观众的强烈反响又影响了相当多的有关部门,进一步推动了这部电影的普及。

上海大学历史学博士邹赜韬在中国网(www.china.com.cn)2022年8月25日的文章“‘这是英雄的祖国’:电影《上甘岭》激起的时代潮音”介绍了这部电影在当时自发的形成了万人空巷的情况,以及当时的宣传部门,大学和青年部门如何及时跟上群众的情绪,在社会上塑造了一个爱国主义和英雄主义的高潮:

1957年,军旅文艺家张立云发表于《电影艺术》的评论就此指出:“电影《上甘岭》的出现,给中国电影艺术增添了新的光辉,打破了那种‘军事题材没有什么可写’、‘军事影片吃不开了’等等谬误论调。《上甘岭》的成功也证明,剧作家、电影艺术家的密切合作,同心协力,是可以制出好的国产电影的”。

军事题材怎么写出精彩?关键之关键,在于创作者走进战场、走近英雄。1957年,《中国电影》杂志策划了《上甘岭》创作谈栏目,从中可以窥见这部电影主创团队在还原历史、表现真情方面下的“苦功夫”。编剧之一的曹欣,在《火热的斗争激动着我们的心弦》里介绍:“我们是以再访‘上甘岭’作为创作的开始的。我们差不多找遍了可以找到的上甘岭战役中的英雄和部分参战人员,读完了有关上甘岭战役的绝大部分文字材料”。执导该片的沙蒙,则于《导演“上甘岭”的体会》一文中道出了他因《上甘岭》而萌发的心灵震撼:“对导演来说,在创作上起了更多作用的,与其说是这些文字材料,倒不如说同这些战役直接参加者的接触中,和听取他们回忆时,引起了我们思想情感的变化,比较确切些”。

真实终将无愧于亲历者,真情必能感染到过来人。1957年4月,上甘岭战役指挥员崔建功将军在《新华日报》发表了他的《上甘岭》观后感:“我在胜利电影院第一次看到了反映抗美援朝的战斗故事片——《上甘岭》。故事的内容使我激动得几乎要流出眼泪。我虽然不懂艺术也没有欣赏艺术的情绪,但那熟悉的山脉,熟悉的阵地,熟悉的坑道,熟悉的战斗场面,特别是那熟悉的英雄们的面孔和事迹都展现在我的眼前的时候,我不由地被引入上甘岭战役的沉思中了”。1957年8月,《上甘岭》入选文化部和解放军总政治部联合主办的庆祝“八一”建军节三十周年电影展览,获得了军方与文化界的双重至高认可。

电影《上甘岭》的现实主义文艺成功实践,令当时的爱国文化工作者深感振奋。1957年7月31日,郭沫若在刊发于《人民日报》的理论文章《向中国人民解放军看齐——纪念中国人民解放军建军三十周年》中,盛赞“关于抗美援朝也有好的纪录片,特别是《上甘岭》。我认为不仅是一般读者和观众的精神粮食,而尤其是文艺作家们的精神粮食”。可以说,《上甘岭》为新中国文艺树立了一根标杆,招展了一面旗帜。

多数人最初听闻《上甘岭》这部电影,应当是在1956年夏季。那时,中央人民广播电台提前播出了影片插曲《我的祖国》,这首歌很快便在全国范围内广泛传唱开来。几个月后的1956年12月,《上甘岭》终于如约与参与首映活动的观众见面。此时,或许连制片方都未曾料到,中国电影史上难得一见的观影浪潮,正呼啸而来。

最先公映《上甘岭》的是首都北京。1957年2月16日,新华社通讯报道称自1月27日公映至2月15日,《上甘岭》“观众达到六十一万人次,每场的上座率平均达到百分之九十五以上,打破所有影片在北京上映的最高纪录”。紧随其后的是摄制方驻地长春。1957年1月30日是《上甘岭》在长春公映的首天。29日,新华社通讯透露“长春市各个电影院早已预售完了全部座票,观众们正在排队购买明天正式上演的‘站票’”。

1957年2、3月间,一些大型城市的电影界也感受到了《上甘岭》的无穷吸引力。3月18日新华社通讯披露:《上甘岭》在“南京首轮电影院放映完毕,观众有四十五万人次,上座率百分之百。到14日为止,上海预订出的票数是一百三十九万多张,已经超过了以往任何影片的订票数。天津自3月1日到10日预订出了一百多万张票”。

当《上甘岭》在大型城市陆续亮相,其他城市的影迷早已按捺不住内心的激动,希望尽早一睹感人泪下的《上甘岭》。在4月30日开映前一周,宁波已有3.5万名群众订购了《上甘岭》电影票,约占当时宁波全境人口的三分之一强。5月5日《宁波大众》报道表示“早在上海举行新片展览的时候,两家电影院就不断地接到许多观众打来的电话,询问《上甘岭》什么时候到宁波”。

1950年代末至1960年代初,《上甘岭》也代表中国影界“走出国门”,向世界展示中国人民的豪情壮志。

1957年4月21日,时任苏联最高苏维埃主席团主席伏罗希洛夫访问沈阳,当夜,在时任党中央副主席朱德的陪同下,伏罗希洛夫欣赏了影片《上甘岭》。1957年7月13号,日本前军人访华团到访长春电影制片厂,厂方为他们准备的招待影片也是《上甘岭》。

1959年6月,《上甘岭》在印度尼西亚主要城市轮番播映。7月16日,《参考消息》援引外媒消息称该片“在苏门答腊第一大城市棉兰上映时,曾连映一百八十场,观众达十五万人,在雅加达上映时,又在各大戏院连续映了整整二十五天,观众近二十万人次”,这个数字在新中国成立初期的电影出口史上堪称顶流。

让无数国人潸然泪下的《上甘岭》也激励了同受帝国主义威胁的其他国家人民。1962年《上甘岭》在古巴公映之际,恰逢战氛浓烈的“古巴导弹危机”。当时有古巴革命战士在观影后激动地对中国记者表示:“我们将像你们一样地赶走美国佬,古巴的每一座山都将成为上甘岭”。

1957年1月31日,丁里在刊载于《人民日报》的《上甘岭》影评里感叹:“这是一部很有意义的影片。《上甘岭》的英雄们的事迹,对广大的观众,特别是青年观众将会发生重大的影响。英雄们在激烈战斗、极端艰难的环境中所能做到的,难道我们在和平建设的岗位上做不到吗?回答应该是肯定的!”

在国家层面,一批有识之士充分认识到《上甘岭》对青年思想教育具有积极作用,呼吁将相关感染熏陶推向更高水平。1957年3月,人民教育家徐楚波在全国政协第二届三次会议上作了题为《加强北京市中学里的政治思想教育》的大会报告,其中特别提到北京市“学生对《上甘岭》这部影片很感兴趣,为此,愿意学习志愿军的英雄榜样”。《上甘岭》公映后,团中央各舆论平台相继刊出多篇青年思政主题影评,其中《中国青年报》发表的,解放军总政文化部文艺处长马寒冰撰写的文章《我们从影片〈上甘岭〉学习什么?》,以及《中国青年》杂志刊发的观后感《看完〈上甘岭〉以后》影响最大。

和当时的有关部门相比,现在的有关部门是不是太无能了?

我一直有一个疑惑不解的事,就是我们国家歌唱祖国的歌曲都写得非常好听,像《我的祖国》,《我和我的祖国》,《歌唱祖国》,《我爱你,中国》,《今天是你的生日,中国》等等,这和欧洲许多圣母颂都写的非常好听有一比。我认为有一个重要因素就是作者把真情实感写到了歌里,这就像在龙应台的演讲会和外国乐队音乐会中听众们情不自禁地合唱一样。

我还有一个疑惑不解的事,为什么这么好听的歌曲,这些刻进中国人骨子里的乐章,很容易引起听众和观众共鸣的作品,在很长时间内,被我们的宣传部门、主流媒体、文艺工作者轻视和遗忘。

这不是随口乱说,我有亲身经历。

1997年,我受命拍摄一部对外宣传片《北京》,这是中央外宣办直接点我的名要求拍摄的。关于这部影片拍摄的前前后后,我已经写过文章。但是有一件事我没写。

我想在这部影片中使用《我爱你,中国》的乐曲,让我没想到的是,在中央人民广播电台、中央电视台的曲库中竟然都找不到,在音乐商店里也买不到。我没办法,通过中央人民广播电台的贺锡德同志要到了曲作者郑秋枫同志家里的电话,给郑老打通电话后,他说他手里也没有。当时请乐队演奏已经来不及。幸好音乐从自己的旧带子里找到了,音质比较差。但那时候胶片的音轨也不怎么样,就凑合用了。

改革开放40年,我们在思想文化领域里的遗忘、混乱和邪恶已经刻进了我们精英的骨头里,幸好我们的人民还没有遗忘,我们的人民还健康,他们在意想不到的场合爆发出了他们的力量。

说遗忘、混乱和邪恶已经刻进了我们精英的骨头里,还因为这几年,像上甘岭和志愿军这样重大的历史题材,被轻易地交到了一些莫名其妙的人手里,这些人骨子里是些商人,他们对我们的国家、抗美援朝战争、我们的军队和上甘岭战役,没有真情实感,他们用巨资营造的一些宏大场面背后,处处透着贫乏、空洞和虚假。

与之相对应的,又是我们人民群众的如潮的嘲讽和抨击。作为圈内人和曾经的金鸡奖评委,我认为事实上我们已经找不到能够把握和表现这样题材的人了,也找不到能够表现和把握这样题材的文学艺术界的领导了。这不但表现在历史虚无主义和商业大潮已经毁了我们几代人,我们国家整体价值观的堕落,也表现在现在的这些创作人员与老一辈创作人员在对待创作的认真态度上的巨大差别。

如果我们把重大历史题材、爱国主义题材,看成是借人民群众爱国主义情绪高涨,用来赚钱的工具,或者是看成一种政治作秀,用来邀功请赏的工具,而不是像沙蒙和林杉,乔羽和刘炽那样怀着崇敬和真诚,能够下功夫研究这类题材,吃透这类题材,并且反复琢磨找到表现这一类题材的恰当的艺术方式,那么这样的文学艺术领导和这样的创作人员就太无耻了。

尽管现在投入到影视中的资源比过去多多了,尽管我们的技术手段比过去也有很大的发展,也就是尽管我们的能力有了很大提高,但是如果我们没有真诚的意愿,那么对资源的浪费,就和贪污和受贿本质上没有区别了。

看看我们影视界从业人员的脑满肠肥,再看看人民群众对他们的评价,这其中巨大的差距难道不值得有关管理机构认真思考吗?

但是这还不是问题的全部。

想写这个内容的另一个因素,是莫言的一段谎言。很长时间我都在头条上看到莫言的这样一段谎言:

“我有一种偏见,觉得文学艺术,它永远不是唱赞歌的工具。文学艺术就是应该暴露黑暗,揭示社会的黑暗,揭示社会的不公正。也包括揭示人类心灵深处的阴暗面。揭示人性中恶的成分。”

我下载头条的时间不长,也就是两年左右的时间,但是几乎每当我打开头条看看时,都能看到这个媒体平台的不遗余力的推送。莫言的这段话是谎言是显而易见的,因为稍微懂点文学史的人,或者看过几本世界文学名著的人,都会知道这家伙纯属扯蛋,而且对中外文学艺术史一无所知。

在好莱坞的电影类型中,英雄题材是最大的一类,其中就包括着许多爱国题材。西方对英雄和爱国的赞颂有很长的历史沿革。

从荷马史诗到欧洲每个民族都有的自己的英雄史诗,到文艺复兴、启蒙主义、浪漫主义、现实主义、现代主义的每一个潮流历史阶段,都有许许多多成了历史人物的著名作家,歌颂了他那个时代的英雄,或者具有人性光芒的普通人。这里仅举一个例子。

托尔斯泰的长篇小说《复活》,被普遍认为是暴露俄国社会黑暗的。但是他所描写的主人公聂赫留朵夫践踏了女主人公玛丝洛娃,至其沦为了娼妓,受尽凌辱,并被无辜监禁。聂赫留朵夫后来良心发现,人性“复活”。为了忏悔和赎罪,他到处奔走、上诉,营救玛丝洛娃,并向他求婚。

聂赫留朵夫这样的形象,在当时的俄国社会不一定真实。但是他寄托了托尔斯泰对美好人性和美好社会的期许。他希望“恶”能够通过一定的途径,例如忏悔转变成为“善”。托尔斯泰用动人心弦的艺术手法,表达了对真善美的渴望。

托尔斯泰是伟大的作家,和他比起来,莫言不过是一抔黄土,甚至连一抔黄土都不如。

在中国的文学艺术史上,英雄赞颂,或者是对美好人性的赞颂,也是数不胜数。屈原对国家的赞颂和忧虑;中国对自己大量英雄人物的赞颂,例如水浒传的英雄们,西游记中的孙悟空,三国演义中的诸葛亮、关羽、张飞、赵云,杨家将、岳飞传,以至于侠义小说。

人性有恶也有善,社会有不公也有奋争。揭示恶是为扬善,揭示不公是为奋争。真善美是衡量文学艺术作品的终极标准,因为真善美是真正的普世价值。

可以说在中外文学史上获得历史地位的那些文学艺术家和作品,大部分都是歌颂者,而不是暴露者。暴露只是一个手段,是为了达到自己心中的真善美。莫言对文学史、艺术史、哲学史、美学史和人类历史的无知,实在令人震惊。

奇怪的是,那么多学过文学史的人,那么多文科生,主流媒体和宣传主管部门为什么就没有一个人出来对这个谎言进行驳斥呢?

我们在2020年9月9日的文章“大变局时代需要英雄和对英雄的赞美”一文中指出:

2000年,法国出生的美国文化历史学家雅克·巴尔赞终于推出了他酝酿了70年的传世巨著《从黎明到衰落:西方文化生活500年,1500年至今》。

20世纪30年代,年轻的巴尔赞就想撰写一部西方文化史,但被史学界的前辈劝阻了。这位前辈认为年轻人掌握的知识,还不以足以写出一些有创意的东西,建议他把写作计划推迟到80岁之后开始。巴尔赞在完成这部巨作时,已经93岁。2012年巴尔赞在美国去世,享年104岁。

巴尔赞1923年从美国哥伦比亚大学毕业后留校任教,1945年到1975年期间一直担任该校的历史学教授,并曾出任教务长和院长。巴尔赞曾两度荣获美国艺术暨文学学会批评家金奖,并且两次出任该学会主席。

这部酝酿70年的惶惶巨著的评价早已世有公论。下面是巴尔赞在谈到浪漫主义文学和拿破仑的关系时的一段夹叙夹议:

“浪漫主义者必须有关于英雄的理想。……拿破仑甘冒巨大风险的意志确定了他在艺术家和各国人民心中的位置。黑兹利特记载了他的一生,使他成为革命的象征;司各特也写了他,但对他只勉强表示钦佩;从俄国大撤退时曾参加过拿破仑军队的司汤达,专门著书论述他的性格;拜伦在时而称赞他,时而谴责他之后,最终对他的去世深表哀悼;哥德说他无法仇恨这个敌人;贝多芬将自己的第3部交响曲献给波拿吧,只是在他从军人突然变成皇帝之后,贝多芬才收回给他的颂词,但‘英雄交响曲’的名字一直流传至今;拉马丁、曼佐尼、雨果和许多文人写了颂扬他或对他的行为表示忧心的诗篇;柏辽兹受波拿巴率领大军跨越阿尔卑斯山壮举的激发,创作了一首音乐作品,其中一部分载于现存的《凯旋交响曲》和《感恩赞》中;无数画家描绘了他,靠发挥想象力,在一幅幅画布上展现了他的许多决定性战役的辉煌场面。拿破仑的丰功伟绩遍及全欧,这个征服一切的英雄是进军中的人类的杰出代表。”

“黑格尔在《历史哲学》一书中,把这种角色称为世界历史人物,指一个在某一特定时刻展现了他的时代的广泛意志并神秘的被授权执行这种意志的人。一种来自群众,逐渐积聚的力量解释了为什么每隔一段时间就有一个本来是普通的人,会变成如同超人,他能改变社会的面貌,尽管原先所有在这方面的努力都遇到了坚如磐石的抵抗。”

“对大多数思想家和艺术家来说,他依然是一位天才,他们从他身上看到了他们自己的影子并为之欢呼,但他们所欢呼的不是作为个人的他们,而是他们争取成就的驱动力。几乎所有人都对这位英雄的黑暗面——他的弱点,一些被人称为罪行的错误和他的毁坏力——深感痛心。可是他的另一面依旧是光明的。他绝不是只顾发战争财的一般征服者,而是建立了新欧洲的人。他的广泛影响、他的高效率管理、他颁布的法典、他在艺术和科学方面的积极作用,甚至他残忍但崇高的野心都显示了他的英雄性格。”

巴尔赞在这段议论中指明了何为历史英雄,为什么会有那么多文学艺术家蜂拥而至去描绘他。巴尔赞特别指出,伟大的文学艺术家在历史英雄身上看到了自己的影子,他们要和历史英雄一样站在历史潮头成为成功者。

法国大革命的时代是一个仅仅发生在西方,由资产阶级通过革命取代贵族的时代,这个时代的英雄和通过对英雄的赞美而成为伟大文学艺术家的人们,他们都是历史人物,并通过历史成为不朽。我们这个时代所在进行的变革比法国大革命的变革要宽广深厚的多,不但是我们这些受西方统治的广大的国家和民族争取我们应该得到的公平和公正的进程,而且也是西方从虚假的自由民主中走出来实现真正的公平公正的历史进程。

这是一个比资产阶级革命伟大的多的进程,这个进程产生了许多历史英雄,却没有产生与历史英雄比肩而立的文学艺术家和人文学者。

在中国,我们有伟大的政治家,有伟大的科学家,有伟大的医生,有伟大的技术能手,也有伟大的企业家,虽然数量很少。但是我们没有伟大的文学艺术家,没有伟大的历史学家,没有伟大的人文学者,道理很简单,因为在这些领域大多数人没有与历史英雄站在一起。他们是一群没有历史感知感的人,是一群没有与人民群众同声气的人,他们是一群只活在自己腐朽的教条里的蛆,是一群只会从狗洞里往外看的人,是一群蝇营狗苟的人。

如果仅仅是这样也就罢了。但他们还利用我们的媒体,利用我们的讲台,利用我们人民发给他们的生活费,利用那些黑心资本家超额发给他们的补贴,污蔑攻击我们的历史英雄。如果说在美国只有一个或几个特朗普的话,那么在中国,像特朗普这样的政治流氓遍地都是。难道我们不应该警惕他们变更我们经过70年的不断探索,经历了无数的失败和成功才看清楚的这条发展道路吗?难道我们不应该警惕他们把我们重新变成西方附庸的阴谋吗?

百年大变革需要各行各业的历史英雄和对英雄的赞美。我们需要更多的奖励我们各行各业的历史英雄,我们也需要更多的对英雄的赞美。这种赞美不应该是庸人的庸俗的赞美。我们呼唤我们时代的司汤达、雨果、拜伦、哥德和贝多芬。我们需要伟大的赞美。我们应该想一想,到底是什么阻碍了我们出现伟大的赞美。

歌曲《我的祖国》和电影《上甘岭》是我们时代的一座丰碑,是我们时代真善美的一座高峰。但是我们的丰碑被埋没被遗忘了,我们的高峰就像上甘岭阵地一样,被西方的意识形态炸平了。我们的知识精英和他们的领导早已投降和逃跑了。幸好我们的人民群众没有投降和逃跑,他们从坑道里冲了出来,高唱真善美的赞歌,冲上了被炸平的高岗上。

和《我的祖国》《上甘岭》,以及人民群众比起来,莫言、龙应台和他们所代表的当代许多所谓知识精英是我们时代的垃圾。如果有哪个平台,哪个讲台,不断给这些垃圾提供阵地,那么他们就是我们时代的垃圾箱。

为了祖国的统一,为了打破西方的围剿,我们的祖国可能会面临一场战争洗礼。能不能尽早清除我们内部的垃圾,能不能尽早激发我们人民真善美的情感,英雄主义的情感,是决定我们国家、我们民族是不是能真正崛起的一个关键因素。

我们文学艺术、思想文化领域的领导者,他们不合格。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|