“数学之王”苏步青:驳“科学家下厂劳动就是不搞理论、不提科研”的奇谈怪论

我曾多次下厂,联系生产实践进行了科学研究,取得了一定的收获。回顾这几年来走过的道路,我从心底里感谢毛泽东思想对我的教育,更坚定了和工农相结合、理论联系实际的方向。某些人散布什么现在“不搞理论”,“不提科研”等奇谈怪论,这是对当前正在深入开展的教育革命和开门办科研的污蔑。我现在就来个现身说法,就自己这几年来进行数学理论研究的切身体会,参加这场大辩论吧。

我的专业是几何学。几何学研究现实世界的空间形式,它的产生和发展,一开始就是由生产实践决定的。但我从三十年代开始搞数学研究,直到1966年,一直沉湎于外国文献堆里,看人家在研究什么,那些问题解决了,那些没有解决,从中选择自己研究的课题。

由于研究的出发点是外国文献,所研究的“空间”就是“空”的东西,从来不联系生产实践,不联系物质的运动形式。因此,几十年来,在这种研究中虽然也有了名,有了利,但从不接触工农,不联系实际,真是“论文百余篇,实际不沾边”。

在毛主席号召下,革命群众批判了“智育第一”、“理论至上”和理论脱离实际的资产阶级学术思想,深刻地触及了我的灵魂。我开始认识到,以前那种从外国文献出发,从理论到理论的研究方法,违背了毛主席的实践论,违反了人的正确思想只能从三大革命实践中来这条唯物主义认识路线。

在工宣队师傅的领导下,我参加了开门办学的教育革命活动,下厂接受工人阶级再教育,联系生产实践。一到工厂里,许多老师傅都带着生产实践中的问题来问我。由于我从来没接触生产实践,他们提的问题我一开始连听都听不懂,更不知道怎样回答,几十年来从洋文献中记下的一大堆公式,竟然一个也用不上。

工人师傅语重心长地说:“不是数学公式没有用,而是由于你脱离了生产实践,不知道用在什么地方。”工人师傅的话是对我的旧的研究道路的深刻批判,同时又对我寄托了殷切的希望。

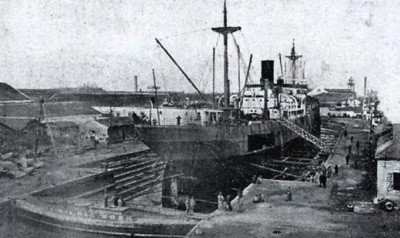

我就是在这种情况下开始新的数学理论研究工作的。下厂最初一段时间,以参观学习为主,学习工人师傅不为名、不为利的崇高品质和“抓革命、促生产”的革命干劲,看到了工人同志造出的一艘艘万吨轮,看到了他们技术革新和技术改造中所创造的新产品、新工艺,同时也看到了数学在生产实践中的广泛应用。

例如在机械加工切削工艺中,工人同志用某种刀具,安排好一定的装置,在工件上切削出预定的曲线或曲面;如果要求的曲线或曲面变了,刀具和装置也必须相应地加以改变。这个工作,工人同志通常是凭着自己的经验做的。

这里就有一个问题:能不能从实践中总结出一种几何理论,再回过来指导实践,多快好省地完成工作呢?特别是我们还看到某些厂的工人同志,在切削杆泥浆泵等工件时,创造了一套新工艺:刀盘轴线与工件轴线平行并保持一定的距离,刀盘一边匀速旋转,一边沿工件轴线方向前进,刀尖就在匀速旋转着的工件上切削出泥浆泵的曲面。工人同志用这个新艺大大提高了工效。

这就使我们更加感到有责任总结出这个刀口曲线,以便大力推广这种新工艺。经过深入了解和研究,发现刀尖所走的曲线是由摆线运动和直线运动叠加而成的。摆线就是相切的两圆在滚动中产生的曲线,我几十年前就学过了,可过去就是不会应用。现在我吸取了工人师傅的经验,根据刀口的实际运动状况列出了它的曲线运动方程,并研究了这种曲线的性质和计算方法。

我们还发现,摆线在其他切削工艺如多边形帽、光学仪器镜面研磨等方面也有很多应用。我们把这些生产实践中的数学知识写成了文章,对这种新工艺的推广起了一定的作用。有些工人同志反映:“很多公式我们都用上了,成倍地提高了生产效率。”

这件事虽然不算大,但给我教育很深。生产实践中的确有许多数学问题。实践出理论,数学理论研究要从实践出发,为三大革命运动服务。数学本来就和生产实践有着密切的联系。在西方,几何学被叫作“测地术”,说明它是从土地测量中产生的。

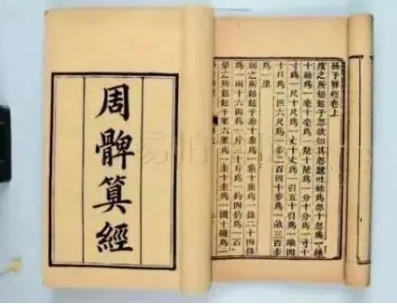

我国最早见之于《周髀算经》中的勾股定理,是我国古代劳动人民很早就在生产实践中发现和利用的。后来的微分几何,也是在十七、十八世纪资本主义的生产实践中产生和发展起来的。只是在唯心主义思潮的影响下,它才走上了理论脱离实际的道路。回想起之前自己闭门写论文,关门搞科研,还认为“镰刀割不出公式,榔头敲不出定理”,走的就是这一条道路。

其实,没有生产实践的发展,就根本没有几何学,哪里还会有什么公式、定理呢?几年来,我和一些工农兵学员、青年教师一起,到过十几个工厂、工地,走马看花,接触了许多数学问题。我们对这些问题进行了分类研究,编写了新教材,到工厂里办的数学短训班上过课。通过这些活动,我从工人师傅那里学到了很多东西,他们也不断地向我们提出了新的数学理论问题。

这种从生产实践中总结出来的数学理论,和我过去闭门搞的脱离实际的纯理论,完全不一样。这样的理论是否有“理论水平”呢?某些人不是反复强调现在“不搞理论”,甚至“不敢搞理论”吗?他们要的是什么理论?难道从生产实践中抽象出来的理论倒不算理论吗?

对于这个问题,我也是有一个认识过程的。生产实践中提出的数学问题,计算往往比较复杂。考虑到工人同志的加工和计算的方便,有时需要根据技术上所允许的误差进行近似计算,而且精度要求不同,可以有不同的近似计算方法。这种工作是否有水平呢?我反复考虑过这个问题。我从三十年代开始搞微分几何,论文写了不少,被人认为是有水平的。

在解放前,我往往直接把论文写成外文,寄到国外去发表,似乎这就意味着得到外国承认。解放后,也写了一些论文,但也只有少数专家看看,当时还以为看得懂的人越少,越是显示自己有水平。自以为唱的是“阳春白雪”,看不起人家唱的“下里巴人”。我的学生想去研究生产实际中的数学问题,我就看不起他们,认为没有出息。几十年来,这种思想在我头脑里根深蒂固。

后来,我所追求的“高水平”理所当然地受到了革命群众的批判。我开始想,理论脱离了实践,水平再高,高到天上,也不过是个空中楼阁,对于人民群众是毫无用处的。水平高不高,首先要看它是否真理,是否经得住实践的检验。

毛主席说:“真正的理论在世界上只有一种,就是从客观实际抽出来又在客观实际中得到了证明的理论,没有任何别的东西可以称得起我们所讲的理论。”有了这种认识,我就努力去实践。我也敢于把生产实践中行之有效的数学理论写成论文去发表,因为我感到,现在发表论文并不是供少数人鉴赏,而是向工农兵普及,为三大革命实践服务,这种理论的水平,是以往那些空洞的论文所无法比拟的。

去年,上海工具厂和江南造船厂的工人和技术员向我提出内齿轮啮合中干涉的计算问题。内齿轮是精密机床、仪器中重要的传动零件。如果设计和制造得不好,就容易“轧煞”。为此就需要研究产生这种情况的条件,即考虑构成齿轮的两个不同圆的渐开线的交点,以便定出齿高和齿的形状,避免“轧煞”。原来,他们凭着经验来设计,结果制造出来的齿轮有时就不能使用,成了废品。

我当时根据工人师傅设计和制造内齿轮的实际情况,从数学上作出了分析和计算,请工人师傅们审查。他们发现,有了这种数学方法,内齿轮在什么样的条件下会“轧煞”,在什么样的条件下不“轧煞”,从计算中就能得出结论,并能根据这些计算作出调整,进行正确的设计,避免了盲目性。这样的数学理论,工人师傅们用得上,他们欢迎它,认为这是个“好方法”。

以后他们又问我,这个问题的数学计算中有没有更简便易行的办法,能不能从中总结出公式,列出计算表?根据这种要求,我花了几个夜晚,绘了许多图,最后终于找出了一个作图方法。根据这张图,一些主要数据大致都可以测量出来,和用电子计算机算出的结果比较,误差很小。我把这个方法称为“土办法”,工人师傅说:“这个土办法有水平。”

从我国生产实践出发,经过工农兵群众的批准,经过实践的检验,这样的数学理论才算是真正有水平的,才算真正的理论!“真理的标准只能是社会的实践。”离开了人民群众的革命实践,就没有真理,就没有水平。以前自己虽然也立志要赶这个学派、那个学派,实际上是脱离我国的具体实践,跟在人家后面爬行。这样的水平,只能是爬行的水平。这样的水平越高,离开我国的具体实践就越远。

从工人师傅在生产实践中向我们提出来的要求来看,我的数学理论还很不够用,有许多问题还必须学习。我过去基本上不搞具体的数学计算,但数学在生产实践中的应用,要靠数目字才能解决问题。因此,为了适应这种需要,我必须学习新的计算方法以及电子计算机的算法语言。

此外,生产实践还提出了许多数学难题,例如在内齿轮啮合干涉计算中,参数与干涉条件之间的函数关系,还有待于上升到理论高度来分析。在查阅有关齿轮的文献中,我发现原来的齿轮理论中有不少错误,需要根据我们今天的实践加以修正。

如有可能,还有必要和工人师傅们一起写一本关于齿轮的理论著作。总之,我要活到老,学到老,改造到老,争取为我国的社会主义革命,为实现四个现代化多贡献一份力量。

数学本来是从物理模型中抽象出来,但后来不结合物理模型,反而把它搞得更抽象了,使数学的发展走上了从理论到理论的道路。这一套研究数学的方法实际上和中世纪的经院哲学有某些类似。从实践中产生出来的理论,否只有离开实践才能发展呢?

过去我一向认为,数学的发展只能是从已有的理论出发,经过一般化、严格化,逐步提高,而且这种提高了的理论未必能在实践中得到应用。我是搞射影微分几何“起家”的。射影的概念本来就是从建筑、绘图等实际需要中产生出来的。

本世纪初出现了射影微分几何,但由于它严重脱离了实践,不久就衰落下去,成为“冷门”,世界上只有少数地方还有几个人在那里研究。四十年代,我又去搞一般空间微分几何,由于脱离了实践,离开了物理模型,讨论一些奇奇怪怪的空间的变换性质,也没有搞出多少名堂。

到了六十年代初,我虽然有时还在继续写这两方面的论文,但总觉得这有点像把旧棉袄添上一点新棉花再拿出来穿穿罢了。这就充分说明,离开了生产实践,数学就成了无源之水,无本之木,就没有什么生命力。过去我理论研究的路子越走越狭窄,这是我的那套资产阶级治学方法的必然结果。

但对这一套方法,我又一向十分留恋,舍不得丢掉。过去有些同志提出理论联系实际,我就教训他们:“不要怕脱离实际!”甚至在文化DG命中,在没有下厂之前,自己仍一跃跃欲试地大搞“理论”,企图仍然不联系实际地去大搞“微分流形”,甚至把代数、拓扑、几何“拧成一股绳”看成是数学发展的一个主要方向。

数学的发展究竟是理论一理论,还是实践﹣理论﹣-实践呢?就说微分几何吧。十七、十八世纪,微积分应用于机械运动曲线的研究,就有了微分几何。但微分几何的主要内容“曲面论”,却是在十九世纪才完成的。当时,绘制地图等实践活动,要求通过大地测量定出两个地点的相关位置和距离。地球表面是一种曲面,要把它绘在平面上,尺度比例就要根据地球表面弯曲程度的变化而变化,因此这就要研究曲面的性质。

十九世纪二十年代,德国数学家高斯总结自己亲身参加的大地测量的实践经验,从地理制图的需要出发,写出了《曲面论》这部著作,提出了关于曲面的一般理论。所以,微分几何学是按照实践——理论——实践的规律发展的。

但只有亲身参加实践,才有深刻的体会。从一九七二年以来,我每个星期都要到江南造船厂去一次,参加船体曲线数学放样。船体数学放样是造船工业方面的新技术。按照原来的老方法,要造多大的船,就要先有多大的样,船与样一比一。因此船体样要花费很多人力、物力,要付出大量的劳动。

随着我国造船工业的发展,船越造越大,原来的放样楼也不够用了,还得造新的放样楼。而数学放样是从数学上求出船体的曲线,再由电子计算机控制的机床切割出所需要的材料,这就可以节约许多人力、物力。船体上的曲线,要根据由技术上给定的点(例如通常是十几个点)求出来。

江南造船厂的工人、技术员和我校协作,早就着手研究这种新技术。最近我们应用的数学方法是三次参数样条曲线。但整个船体不是把这种曲线一段一段接起来就完事了,还必须满足“光顺”的条件。“光顺”是说曲线看上去顺眼,它是造船工业中提出来的问题,目前还没有这方面的数学理论。它在数学上的一个要求是曲线上不能有多余的“拐点”,因为拐来拐去,就不“顺”了。

这种三次样条曲线一般有三个拐点。在样条曲线选好以后,怎样检查有没有拐点?一般的办法是上电子计算机计算,发现有多余的拐点,换一段曲线再算,没有一个准则,盲目性很大。我对三次参数样条曲线进行了分析,发现可以用一种数学方法,把样条曲线变换成另一条较为简单的曲线,而在变换中,曲线拐点的数目能保持不变。

这样,通过这种较为简单的曲线,就能很容易地查出原来样条曲线的拐点。这种数学方法就是所谓“仿射变换”。它本来是我的“看家本领”,几十年来,从来没有想过它有什么用途,现在在船体放样中,它真正被用上了。生产实践使它推陈出新,“旧棉袄”变成了“新棉袄”,我是多么高兴啊!

对于实践更具有指导意义的是,不仅要检查出多余的拐点,而且还要有一个一般的数学方法来避免这些拐点。这说明原来的理论也不能原样不动地用上,还要加以改造和提高,这是我的新课题。查阅了有关外国文献,发现他们也没有解决这个问题,有的说是解决了,其实里面有错误。

因此还得靠自力更生。后来我终于找到了改变原来参数的办法,解决了这个问题。工人和技术员同志认为这套方法对他们造大船有一定的帮助,特别在快速轮船和远洋轮船的设计和制造中,这样的理论分析是很有必要的。

通过这一段实践,我深切体会到:数学理论从产生到发展,一点也不能离开实践。“为了继续前进,我们必须汲取真实的关系,来自现实物体的关系和空间形式。”(见《反杜林论》)数学理论为三大革命实践服务,大有可为。而如果离开社会实践,数学理论研究就一定会走到斜路上去。因此,决不能脱离三大革命实践,从理论到理论地“拧成一股绳”,而要使理论和实践“拧成一股绳”。

几年来,我在联系生产实践中进行数学理论研究,从来没有停止过。过去也搞理论研究,现在也搞理论研究,走的不是一条路。我感到现在才真正开始自己的数学理论研究工作了。我虽然已经年老了,但我深深感到,沿着毛主席指示的道路前进,与工农相结合,为三大革命实践服务,为巩固无产阶级专政服务,路就越走越宽广,越走越有奔头。“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”

简介:苏步青(1902年9月23日—2003年3月17日),浙江温州平阳人,祖籍福建省泉州市,1959年加入中国共产党,中国科学院院士,中国著名的数学家、教育家,中国微分几何学派创始人,被誉为“东方国度上灿烂的数学明星”、“东方第一几何学家”、“数学之王”。历任浙江大学数学系教授、教务长,复旦大学数学系教授、教务长、复旦大学校长、数学研究所所长,复旦大学名誉校长。苏步青从事微分几何、计算几何的研究和教学70余载,将自己的毕生精力无私地奉献给了人民的教育事业,为祖国培养了一大批优秀的数学人才,包括多名中国科学院院士,不愧为一代数学宗师,深受人们、包括很多国际友人的崇敬和爱戴。自1931年到1952年间,苏步青培养了近100名学生,在国内10多所著名高校中任正副系主任的就有25位,有5人被选为中国科学院院士,连解放后培养的3名院士,共有8名院士学生。在复旦数学研究所,苏步青更有,形成了三代四位院士共事的罕见可喜现象。他的学生中不乏像中国科学院李大潜院士、谷超豪院士、胡和生院士和李大潜院士这样杰出的数学家。

(本文节选自《数学理论研究的宽广道路》一文,原载《自然辩证法》1976年第1期,本网发布时有个别文字上的删节)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|