特朗普为什么能够卷土重来?

作者按:作为西方右翼民粹主义的代表人物,特朗普以一介政治素人的身份在2016年成功击败老牌政客希拉里,当选美国总统,成为当年全球最大的“黑天鹅事件”。执政四年后,特朗普在2020年11月的美国选中落败,结束了其总统生涯。但特朗普在大选中的失败,不代表“特朗普主义”的失败。作为资本主义系统性危机的产物,培育出特朗普及其所代表的右翼民粹主义力量的政治土壤和群众基础依然根深蒂固。又一个四年后,特朗普正在新一轮的美国总统大选中卷土重来。近期,特朗普击破重重阻力,再次获得共和党总统候选人提名,显示了其在美国政坛和民众中依然强大的影响力。在此,特分享一篇旧文以供大家参阅。本文撰写于2020年11月美国大选期间,原题为《特朗普输了,但特朗普主义没有输》,首发于观察者网。

四年前,作为政治素人的特朗普意外击败民进党老牌政客希拉里,当选美国总统。当时的许多舆论戏仿马克思的历史性名著,将这一事件称之为“唐纳德·特朗普的雾月十八日”。

在《路易·波拿巴的雾月十八日》一书的开头,马克思引用黑格尔的话说:

“黑格尔在某个地方说过,一切伟大的世界历史事变和人物,可以说都出现两次。他忘记补充一点:第一次是作为悲剧出现,第二次是作为笑剧出现。”

我们可以进一步延伸马克思的结论:一切可笑的世界历史事变和人物,也可以说都出现两次,第一次是作为笑剧出现,第二次是作为悲剧出现。

2016年的总统大选,被很多人视为一场美国民主的闹剧。四年后,当这一闹剧再次拙劣地重演时,我们已经很难再笑起来。

在中文社交网络上,特立独行的特朗普一直以被嘲笑和调侃的形象出现。在以二次元年轻人为主的B站上,特朗普和李幼斌饰演的李云龙、唐国强饰演的诸葛亮等经典影视形象并列,成为up主们用得最多的几大鬼畜素材之一。

但正是这个不按常理出牌、甚至被媒体报道有“精神问题”的特朗普,却在经济、政治领域向中国频频出招,成为几十年来最让中国政府头疼的美国总统之一。

我们不得不面对马克思在谈论路易·波拿巴的时候所提出的那个问题:为什么这样一个“平庸而可笑的人物”,却在世界历史进程中扮演了一种看起来像是“英雄”的角色?

一

要理解特朗普现象,我们就必须把视野拉回到20世纪80年代。从某种意义上来说,我们依然生活在80年代的延长线上。

1988年,福山出版了他的著作《历史的终结及最后之人》。在这本书中,福山充满希望地预言人类意识形态演进已经到达终结点,作为人类政府最终形式的自由民主制度已经取得了最终的胜利,未来人们将不再致力于令人振奋的思想斗争,而是致力于解决世间的经济和技术问题。

在这样一种思潮的鼓舞下,西方社会普遍弥漫着一种乐观情绪,人们普遍相信:一种通过协商和对话而形成的普遍性共识是可以实现的,一个和平、繁荣、实现普遍人权的世界主义是可以期待的。

紧接着发生的苏东剧变似乎证明了福山的预言。在资本主义的外部敌人消失的同时,其内部的反抗力量——左翼势力也同时衰败。在苏东剧变之后,西方传统左翼政党也放弃了挑战资本主义的尝试和努力,提出了“政治世俗化”的理论诉求。“政治世俗化”意味着接受自由主义理念成为普世思想的现实,把乌托邦式的革命理想完全驱逐出政治领域。

在这种思想的指导下,以英国工党、德国社会民主党为代表的西方左翼政党集体右转,彻底接受了新自由主义的理念和逻辑。齐泽克尖锐地批评说,英国工党完成了保守派所无法完成的任务:自我阉割掉最后一丁点批判资本的激进维度,开始使用他们的对手(新自由主义者)的语言和政策。

朗西埃在其1990年出版的《政治的边缘》中,把这种弥漫着所谓“现实主义”氛围的西方社会称为“政治终结的时代”,也就是一个只有“治理”而没有“政治”的时代。在这样一个社会中,各种“哲学乌托邦”或“意识形态”都走向了终结。

在朗西埃所区分的“治理”和“政治”的基础上,齐泽克发展出了“后政治”概念。他将“‘后政治’的自由—民主立场”界定为一种与新自由主义经济形态相对应的全球资本主义的政治模式。

在这样的政治和意识形态框架下,具有真正对抗性的“政治”不仅被压抑,而且被彻底“排除”了。政治被降低为一种由专家代表的治理性技术活动,而不再是不同社会集团之间的利益争斗。一切社会矛盾似乎都可以通过技术性的协商、管理、调整而解决,可选择的政治问题变成了别无选择的技术问题,一切潜在的不满和反抗似乎都被消解了。

在这个放弃宏大政治目标、失去真正政治热情的“后政治”时代,自由主义的“自由—民主”意识形态成为了所谓的“普世价值”,获得了一种压倒性胜利,成为“后政治”时代公开标榜的意识形态。

这种“自由—民主”的意识形态霸权将一切试图根本改变现存秩序的意图或实践指责为“极权主义”,将共产主义视为和法西斯主义等同的20世纪政治毒瘤。任何试图超越资本主义秩序的努力,或者带有左翼色彩的主张,都被指责为将走向极权主义的“古拉格群岛”而被禁止。正如撒切尔夫人所宣称的那样,虽然资本主义可能不是最好的制度,但是人类“别无选择”。

在这种状况下,围绕着经济和阶级议题的传统左右翼政治被抛弃了,政治斗争被彻底转化为“边缘身份要求被承认以及容忍差异的文化斗争”。

“后政治”时代的左翼虽然关注诸多文化和差异性的议题(如同性恋权利、生态问题、少数民族问题等),但对这些议题的关注和政治化恰恰使得真正重要的核心问题(即“无情的资本逻辑”)被不自觉地回避了。齐泽克把这种对差异性议题的过分强烈关注,比喻为一个强迫症患者不停地积极说话——其内在目的是为了保持某种真正重要的东西不被改变。

二

与福山等自由主义者的乐观预言相反,冷战的终结并没有带来一个自由与和平的普遍主义世界。“后政治”时代并不是一个政治终结的时代,是一个以去政治化的形式掩盖着政治对抗的时代;“后政治”时代也没有实现意识形态的终结,而是以非意识形态的形式掩盖着真实的、激烈的意识形态斗争。人类之间围绕着阶级、种族与文明的对抗和冲突不仅没有消失,反而愈演愈烈。

在新自由主义全球化的历史浪潮中,全球的两极分化和阶级对立越来越严重。少数金融资本家在这个过程中积聚了大量的财富,而大部分劳动者却因为政府放松了对资本的管制以及再分配机制的弱化而陷于不利境地。

资本和商品的全球流动,在使第三世界国家出现了大量残酷压榨劳工的血汗工厂的同时,也使得发达资本主义国家不得不面临“产业空心化”的问题。贫富差距的扩大、就业岗位的流失以及失业现象的蔓延,使得西方工人阶级感受到了作为“全球化的失落者”的绝望,陷入了严重的经济困境和焦虑感。

在2008年的金融危机发生后,西方社会深陷经济危机与债务危机的泥潭之中无法自拔,移民、宗教、阶级等社会矛盾日趋尖锐,恐怖袭击、难民危机等事件层出不穷。在严重的经济、政治和文化困境面前,在“后政治”框架中陷入虚假斗争的左右翼政党和政治精英对此无能为力。民众迫切需要在传统政党之外找到表达和代表其“政治性”利益的渠道和声音。

也就是说,被“后政治”排除的真正的政治激情,必然要以一种新的形式回返。这种回返的新的政治形式,就是右翼民粹主义。齐泽克尖锐地指出,在“后政治”体制下,右翼民粹主义竟然成为了政治舞台上唯一抱着真正政治热情、用反资本主义的话语对人民说话的“严肃的”政治力量,“尽管他们是打着民族主义/种族主义/宗教的旗号。”

换句话说,右翼民粹主义的兴起是左翼政治背叛的后果。在新自由主义的灾难性后果和工人阶级的生存困境面前,以身份政治为主要内容的左翼政治处于失语状态。

即使是作为自由主义者的福山,也敏锐地意识到了这一点,他指出左翼运动的议程“从对工人阶级的强调转向了少数边缘群体的要求”,导致工人阶级被抛弃了。在政治上被抛弃的白人工人阶级随之被右翼民粹主义所俘获,形成了一种强调白人男性中心主义的“反向身份政治”。他们将阶级议题与种族议题掺杂在一起,提出了保护劳工、反移民、反全球化的竞选纲领,为工人阶级提供了表达其诉求和不满的途径。

近些年来,不论在欧洲还是美国,右翼民粹主义运动都获得了迅速的发展,在主流政治舞台中获得了越来越多的支持。

在欧洲,法国的极右翼“国民阵线党”和德国“新选择党”迅速崛起,获得了越来越大的影响力。他们鼓吹极端民族主义和种族主义,认为外来移民加剧了欧洲的失业状况和犯罪率,增加了欧洲人的不安全感。

在美国,金融危机催生了极右翼的茶党运动,他们以“拒绝欧洲化、拒绝法国化、希腊化”为口号,主张维护传统的基督教伦理,反对政府通过财政手段和社会福利制度补贴穷人和少数族裔,反对身份政治和多元文化主义政策。

三

2016年的美国总统大选,就是右翼民粹主义大潮中的一个政治现象。

就像马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中描绘的“秩序党”一样,希拉里作为资本主义“后政治”秩序的维护者,“建立了一个不可能建立的全包容性(资本主义)联盟”,这个政治联盟包括了建制派政客、富豪、经济学家、知识分子、少数族裔、女性、少数性别性向群体……但是特朗普——这个21世纪的路易·波拿巴,一个在2016年前的美国政坛毫无建树、看起来“平庸可笑”的不起眼的小人物,却最终击败了这个联盟。

19世纪的路易·波拿巴的胜利,依靠的是无数分散、狭隘的小农的支持。在《路易·波拿巴的雾月十八日》中,马克思说:

“波拿巴王朝所代表的不是革命的农民,而是保守的农民……不是力求联合城市并以自己的力量去推翻旧制度的农村居民,而是愚蠢地拘守这个旧制度并期待帝国的幽灵来拯救他们和他们的小块土地并赐给他们以特权地位的农村居民。”

而21世纪的路易·波拿巴的胜利,则离不开白人中下层的支持。与路易·波拿巴一样,特朗普代表的不是革命的工人,而是保守的工人;不是力图摆脱雇佣劳动制度所决定的社会生存条件的革命的工人,而是愚蠢地拘守于旧的全球资本主义体系并期待帝国主义的幽灵来挽回他们曾经的“中产阶级”特权地位的工人。

肆虐的新自由主义和全球化,剥夺了西方工人阶级昔日的“中产阶级”荣光;传统左翼的蜕变,使得他们失去了昔日的政治代言人;作为其组织力量的工会,也在新自由主义的重击下日益堕落;白左式“政治正确”话语的蔓延,使得他们在文化场域中受到了越来越多的挤压,逐渐丧失了精神自信。

在经济上、政治上和精神上被彻底击垮的白人工人阶级,丧失了对自身政治能力的信心。与19世纪的法国小农一样,他们也不再能“以自己的名义来保护自己的阶级利益”,他们需要一个精神上的“皇帝”,来带领自己恢复昔日的荣光——特朗普就扮演了这样的角色。

在2016年大选中,特朗普以排斥移民、黑人、女性和性少数群体的面貌出现,用极具攻击性的语言旗帜鲜明地反对白左式“政治正确”,成为了白人保守主义者们心目中的英雄。他提出了反全球化和制造业回流的竞选纲领,用“让美国再次伟大”的口号,把“铁锈区”日益绝望的白人工人调动了起来,攻破了五大湖周边传统民主党的“蓝墙”。“铁锈区”白人工人的反戈一击,成为特朗普打败希拉里入主白宫的最关键因素。

讽刺的是,被“铁锈区”人民群众的小推车“抬进”白宫的特朗普,却在其上台之后史无前例地将多位大垄断资本家任命到内阁的关键职位上,形成了“史上最富内阁”。在特朗普的安排下,埃克森美孚公司CEO、温奎斯特投资集团创始人、CKE餐饮公司CEO、高频交易巨头Virtu Financial创始人等人相继进入内阁,担任了国务卿、教育部长、劳工部长、陆军部长……

特朗普建立了一个垄断资本与中下层群体基于种族主义和排外倾向的政治联盟,并依靠这个联盟掌握了世界上最强大的资产阶级国家机器——上一次出现这种政治联盟的时代,是在20世纪30年代。

四

在特朗普执政的近四年时间里,他就像一头闯入瓷器店的公牛,打破了一切“政治正确”和传统的政治共识。他直白赤裸地攻击黑人、女性、同性恋、移民,攻击奥巴马的医保改革和增税政策,打击中国等对美国霸权地位形成威胁的新兴国家,退出一系列对美国不利的国际条约和组织,赤裸裸地为大资本和美国霸权张目。

他不断地挑动矛盾,打开了族群撕裂和民族对立的潘多拉魔盒,释放出了种族主义的幽灵。他以一系列尖锐而直白的政治性的行动和言论,将资产阶级意识形态的虚伪性淋漓尽致地展现出来。他以一己之力,撕碎了统治精英的虚伪画皮,推动了整个美国政坛的极右翼转向。在特朗普的带动下,美国两大党的国会议员全面完成了从传统的新自由主义全球化立场向反全球化的保护主义方向转变。

不得不承认,特朗普是一个“诚实”的西方政客。他处心积虑地要兑现自己竞选时的承诺,但总是事与愿违。

对移民和少数族裔的排斥,并没有改善底层白人的境遇,反而激化了族群矛盾,酿成了席卷全国的黑人骚乱;与中国之间进行的激烈的贸易摩擦,并没有带来制造业的回流,“铁锈区”的就业岗位不仅没有增加,反而在不断减少;减税等一系列刺激经济增长政策,曾经一度造就了美国近年来最高的经济增长率和最低的失业率,但是被突如其来的疫情打断了。

壮志未酬的特朗普,在自己最艰难的时段,迎来了2020年的大选。

2020年的美国大选,从形式上来看是2016年大选的拙劣翻拍版,但其内容已经发生了深刻的变化。与四年前一样,“秩序党”们先是击退了来自极左翼的桑德斯的挑战,然后团结在拜登这样一个圆润的老牌政客周围,试图打败特朗普这样的“意外闯入者”。但是,在“后政治”共识被打破之后,一切再也回不到从前。

四年前的“秩序党”们像中国20世纪20年代的戴季陶们一样,举起他们的左手要打倒左翼民粹主义者,举起他们的右手要打倒右翼民粹主义者。但是在四年后的今天,作为建制派政客的拜登,也不得不迎合这种日益强烈的右翼民粹主义的情绪。

在竞选过程中,拜登强调自己的“铁锈区”出身,把自己打扮成工人利益的维护者,并提出了7000亿美元的“买美国货”计划。如果不仔细辨别,还以为拜登错拿了特朗普的剧本,以至于特朗普要愤怒地谴责拜登“抄袭”自己的竞选纲领。

这次大选再次鲜明地表现了美国社会的撕裂,在精英聚集的东西海岸大城市中,大多是支持拜登的人;但是在衰落、贫穷的小城市和广大的乡村,则基本都是特朗普的支持者。尽管深处逆境,但特朗普支持者的热情不减。

在热忱支持特朗普的人民群众那里,特朗普政府所面临的一系列困境,与其说是“特朗普主义”的后果,不如说是“特朗普主义”执行不彻底造成的;在执行“特朗普主义”的过程中所产生的问题,必须要通过更彻底地执行“特朗普主义”来解决。

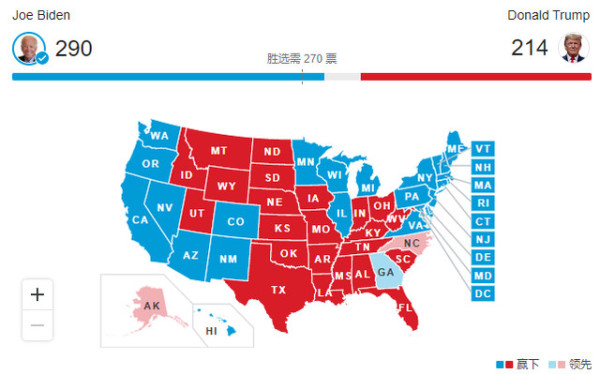

与四年前一样,美国几乎所有的主流媒体和各种民调都一边倒地热捧拜登,一开始的开票结果似乎证明了选前民调的正确性。但是特朗普很快展现出了强大的逆风翻盘的能力,在几大摇摆州都迅速反超并扩大了领先差距,一时间风头无两——兴奋的特朗普甚至在推特上单方面宣告了自己的胜利。就在很多人以为四年前的局面重演、所有民调机构都可以滚去挖煤的时候,大量涌入的邮寄选票又使得拜登在几个摇摆州一个一个地成功翻盘。

耗时数天、一波三折的开票过程,成功地赚足了全球人民的眼球,堪称21世纪最精彩的政治大戏。

与其说特朗普输给了拜登,不如说他输给了突如其来的新冠疫情。面对新冠疫情所造成的灾难性后果,特朗普依然有能力让选战陷入胶着状态,这恰恰证明了他强大的群众基础和右翼民粹主义强悍的生命力。这也决定了选战之后的美国政局会进入一个扑朔迷离的局面。不甘服输的特朗普及其充满着暴力倾向的庞大支持者群体到底会有什么动作,已经成为全世界人民关注的焦点。

看起来特朗普已经输了,但支撑他上台的“特朗普主义”并不会消散。在新自由主义所造成的资本主义系统性危机面前,把阶级矛盾转化为种族矛盾和民族矛盾,几乎是困境中的资产阶级的唯一出路——整个20世纪的历史已经充分证明了这一点。

所以我们看到,那个曾经高喊着全球化并向全世界推销“自由-民主”意识形态的自信的美帝国主义已经不见了,取而代之的是偏狭、保守和不自信,是贸易保护主义、排外倾向和种族主义。这是一个曾经的超级帝国的落日余晖,它越是拼命地挣扎,就会越快地往下沉沦。而这个落日帝国的一切挣扎和沉沦,都会连带着全世界一起震动。

在欧洲1848年革命失败后,马克思曾经观察到一个很有意思的“革命遗嘱执行人”现象。在革命的火焰熄灭之后,那些镇压革命的反动派和刽子手反而会违反自己的意志不自觉地充当革命的遗嘱执行人,去完成革命者所未完成的使命。这是不以人的意志为转移的历史必然性为自己开辟道路的结果。

在2020年的美国,我们也即将见证这个现象。即使建制派精英们联合绞杀了特朗普,他们也不得不充当特朗普革命的遗嘱执行人,执行一条“没有特朗普的特朗普路线”。唯一有所不同的是,他们会在特朗普熬制的苦咖啡里加上一点点蜜糖,继续用“后政治”的虚伪面纱来涂抹千疮百孔的美国霸权和资本主义统治。

一个是真流氓,一个是伪君子,区别仅此而已。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|