江涌:如何避免像美国一样被金融大鳄们彻底“绑架”

“有规则无道德”:金融本质之社会透视

——金融发展与安全思想系列研究

江 涌

道德是人类灵魂,是社会的基石,然而,作为现代经济的核心的金融,却只有规则没有道德。现代化国家治理的一个重要目标是建设一个“美好社会”。一些经济学家趁机宣传:金融让社会更美好,国家更强大,除此之外,“别无选择”①。其实,“如果用世俗的眼光评判的话,‘金融’有悖于‘好的社会’所要达成的目标”②。金融资本膨胀与经济金融化使得经济与社会的关系异化,社会越来越多地被金融资本所左右而乱象丛生。金融让社会更美好的许诺,实际就是新版的“皇帝的新装”。

金融市场:只有规则没有道德

“凡人之所以为人者,礼义也”(《礼记·冠义》)。道德是一种社会意识,一类行为准则,引导人们向善避恶。无道德则无社会,更无不断进步的“美好社会”。金融家公开声称金融没有道德或超越道德,但是有经济学家与金融家一再鼓吹金融有助于建设“美好社会”,这是什么逻辑?

(一)只有规则,没有道德

人力不如牛,行不如马,而牛马为之用,何哉?群也。人的本质特征在群在类。人与动物的根本区别在于人有思想、有道德,人类文明程度差异主要在于思想、道德水平的高低。传统人类社会道德包括质朴、节约、节制、勤劳、谨慎、安分、秩序和纪律,是维系社会存在与发展的基本要素。随着社会的发展,道德内涵也在悄然变化,但是以公平公正为核心、对公序良知的认可与尊重的社会道德一直被恪守。历史经验表明,这是应对历史不可逆性、时下惶恐不安性,尤其是未来不确定性的有效手段;是先人在实践中创造与完善、用以保护自己和庇护后人、延续人类社会的实用方法。但是,随着资本主义的演进,传统社会道德遭遇一轮轮挑战。十八世纪启蒙运动思想家孟德斯鸠指出,“贸易精神促使人拥有一种精确的公道观念,一方面与劫掠针锋相对,另一方面与某些伦理道德背道而驰,这些伦理道德要求人们不要斤斤计较自己的利益,为了他人的利益可以舍弃自己的利益”③。这是商业与产业资本主义时期的状况,到了金融资本主义阶段,在金融成为核心、金融作为血脉的现代经济中,社会道德遭到金融家的无知地鄙视乃至无情地否定。

著名金融家且有“投机宗师”称誉的乔治·索罗斯,对于金融市场与社会道德关系的论述非常充分:“作为金融市场的一个普通参与者,我永远不必考虑自己行为的社会后果。我曾意识到,在有些情况下,社会后果也许是有害的。但由于我是按市场的既定规则来行事的,所以,我认为自己不考虑社会后果的做法是有道理的。因为‘如果我不做,别人也会做。’金融市场有如此多的参与者,任何一个参与者都不可能对结果产生举足轻重的影响。即使我把我的社会良心引入到决策过程中,也丝毫不能改变这个世界,但却会改变我的投资报酬。”④生活不相信眼泪,命运不同情弱者,金融市场不需要好人,也容纳不了好人。丛林法则,适者生存;金融市场,赢家为王。“在一个高度竞争的交易社会中,对他人利益的关心有可能成为自己成功的障碍。”⑤“只要按规则行事,一般市场参与者就不受道德选择的约束。从这个意义上讲,金融市场不是‘不道德的’,而是‘超道德’的,即与道德无关的。”⑥

“我们必须有基本的是非观念,作为公民和政治家行为的心灵之光。否则,代议制民主制度就无法发挥作用。利润动机使这一心灵之光暗淡了,权宜之计取代了道德原则。”⑦索罗斯坦率说:“我与南部非洲开放社会促进会主席费德里克·冯·兹尔·斯拉伯特进行了很长时间的争论。他是一个有着坚定宗教信仰的人,难以接受任何行为能够是‘超道德’或者与道德无关的说法。他认为‘超道德’比‘不道德’是更严重的罪过。”⑧《开放社会》一书的翻译者这样总结索罗斯的思想:金融市场是“超道德”的,它富有效率但没有人情味,人类的未来绝不能交由它来决定。生活中应该存在着比生存更美好的东西,不幸的是,激烈的市场竞争已经使这些美好的东西被人们遗忘和丢失了。⑨

(二)没有道德,也就没有规则

契约精神是一种自由、平等、救济、守信的精神。经济全球化的内核是资本主义与世界市场,资本主义与世界市场的正常运行所依赖的就是信任信用,集中表现的就是所谓“契约精神”。西方制度经济学指出,信用是非确定世界中促进交易、合作和学习等活动的一种黏合剂,运转良好的经济制度是建立在共有信用之上的;信用的普遍匮乏结果是机会主义盛行。这应是投机盛行、欺诈近乎常态的金融领域无道德底线、不断排斥道德的重要因素。信任信用是市场经济的“基石”,诚实守信是现代市场经济正常运行的必要条件,在一定意义上,市场经济就是信用经济。

金融拒绝道德,而法律总是滞后,如此“在资本主义经济中,投机行为和完全的诈骗可能会在经济活动的任何领域中潜在地发展起来。即使是产业资本家,他们也总是准备获得投机收益机会的”⑩。此外,“经年累月的金融化、放松管制、操纵市场‘导致了金融危机’,只有靠欺诈才能对付过去”⑪。纵观金融史,尤其是当代金融发展实际,“大型金融机构牺牲公众利益、获得免费午餐已屡见不鲜。获利的方法包括市场操纵、内幕交易、行头盘(frontrunning,也称‘超前交易’‘老鼠仓’)、盗窃及串谋、歪曲陈述、庞氏骗局、做假账、挪用资金、任用业界亲信作为监管人、骗税、靠贷款违约获利、制造虚假金融产品,这使得世界各大金融中心成了银行家的领地”⑫。

索罗斯强调并辩解金融市场没有道德,但是尚有规则,而实际上没有道德,最终也就没有规则。同样的逻辑,金融家们都在规避于己不利、寻求于己有利的规则时,规则还能存在吗?2008年的世纪金融大危机是一场前所未有的道德危机,欺诈贯穿每一个金融环节、每一个金融领域,甚或每一笔金融交易和每一个金融交易员,直接冲击信任基础,动摇契约精神。时任美国众议院议长佩洛西痛斥金融资本主义泛滥的美国社会“没有规制,没有监管,没有原则”。

(三)金融领域充斥着投机欺诈

罗伯特·希勒在《金融与好的社会》一书中指出:社会中广泛存在一种感觉,人们总会认为金融业务本身和推广金融业务的人都有肮脏的一面。⑬

2007年次贷危机牵扯出美国有史以来为期最长(至少在10年以上)、数额最大(损失约500亿美元)的前纳斯达克主席伯纳德·麦道夫金融诈骗案。近几十年来,类似麦道夫这类国际顶级金融精英的金融欺诈不时暴露,危机时刻则集中大批呈现。世界银行的原首席经济学家约瑟夫·E.斯蒂格利茨尖锐指出,今天,金融家们的人数在“挑战伦理”的名单上与日俱增,导致华尔街乃至整个美国都在“死亡飞行”。⑭

伦敦是历史悠久的国际金融中心。自20世纪80年代以来,伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)便成为国际银行之间最重要的借款利率,被视为数万亿个合约的定海神针。2012年6月,英国巴克莱银行被曝涉嫌操纵LIBOR丑闻,此后如同导火索一般,迅速引爆一系列更严重的LIBOR操纵事件,涉及包括花旗集团、德意志银行、汇丰银行、摩根大通银行、苏格兰皇家银行和瑞士银行等十多家世界顶级金融机构。LIBOR操控影响接近1000万亿美元的合约,超过当时全球GDP20多倍,是“全球历史上规模最大的价格操控”,经济学者杰克·拉斯穆斯由此评论,伦敦是世界的“金融奸商之都”(Cowboy Finance Capital)。⑮保罗·克雷格·罗伯茨称,“伦敦银行同业拆借利率的舞弊行为是被允许的,目的是撑起一个系统;若不舞弊,这个系统就会崩溃。试想一下:全球金融系统靠欺诈才能继续运转,而欺诈所造成的严重后果居然无关紧要!”⑯

自中央银行出现以来,历史上曾经出现的大危机,没有一个中央银行家准确预测危机的到来。美联储前主席格林斯潘曾被经济界吹捧为神一般的存在,一言一行都会牵动国际金融的脉搏,但是他在平息多个小泡沫(所谓新经济的“非理性繁荣”)的同时,却制造了一个滔天巨澜—次贷危机。此后迄今,从本·伯南克到杰罗姆·鲍威尔,经济界关于中央银行家的造神运动还在持续。

金融资本控制货币,控制社会

中国古人早就明白:“夫用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门。”⑰所以,朝廷总是倾向采取“扶本抑末”“重农抑商”的政策,以满足人民基本生活需求和保持社会稳定,从而为持续数千年的农业文明奠定了坚实基础。货币是市场经济的枢纽,货币是一个共同体最重要的公共产品,“货币是一切权力的权力”⑱,金融资本一直积极谋求控制货币,借以控制整个社会。

(一)货币是最重要的公共产品

著名哲学家与政治经济学家卡尔·波兰尼认为,劳动力、土地(自然)与货币作为社会经济的三大核心要素,原本都是自然而然地出现的,“劳动力仅仅是与生俱来的人类活动的另一个名称而已,……土地不过是自然地另一个名称,……货币仅仅是购买力的象征,……三者之中没有一个是为了出售而生产出来的。劳动力、土地与货币的商品形象完全是虚构的”⑲。劳动力、土地与货币三大社会要素本不是、也不应成为商品的要素,然而在现实中却成为了商品,自由主义经学家把这些关键要素的商品化看成是一种进步,波兰尼则认为这是一种倒退,它违背了自然规律与社会规律,资本主义为此付出代价,即经济危机的爆发与社会矛盾的激化。

新自由主义是金融资本主义的意识形态,由此带来的市场化浪潮,远比“大转型”时代来得更为汹涌澎湃:劳动力、土地和货币的商品化进程,第一次真正具备了跨国的特点,且常常超出国家的控制范围,国际劳工套利、污染转移,尤其是金融资本扩张成为潮流。将土地转换为一种商品,会破坏生活在土地之上并以土地谋生的共同体;将劳动力转变为商品,会破坏其生产能力;将货币转变为商品,会危及其作为交换媒介的功能,使货币从交换媒介演变为一种牟利的工具、“以钱生钱”的工具,其运作的基础是各种金融衍生产品、期货和贷款的证券化,由货币异化(货币拜物教)引致的疯狂,远远超出了国家所能够应付裕如的程度,社会风险不断提高,生成所谓“风险社会”。

货币是市场经济的枢纽,其重要性不言而喻。在货币政策施用有效性上,货币在影响一般价格水平,以及实际利率与产出水平上,通常被视为非中性。但就货币作为一种社会物品而言,则是中性的,谁掌握了就为谁服务。正因如此,金融家罗斯柴尔德坦言,“只要我能控制一个国家的货币发行,我不在乎谁制定法律”⑳。对于一个正常而健康的共同体,货币是最重要的公共产品,其价值的稳定为大众提供了重大的社会效益,关系到共同体的公平、效率和国际竞争优势,关系到为大众服务的普惠金融,为国家利益服务的国际博弈。但是,在资本主义私有制的前提下,货币又具有私人商品特性,货币的这种矛盾性必然要求对货币进行谨慎的管理。当货币为金融资本控制之后,货币的私人商品特性不断扩张与膨胀,最重要的公共产品逐渐衰退并趋向丧失。

(二)金融资本控制货币后力大无穷

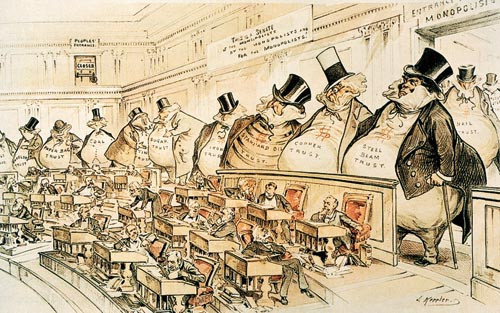

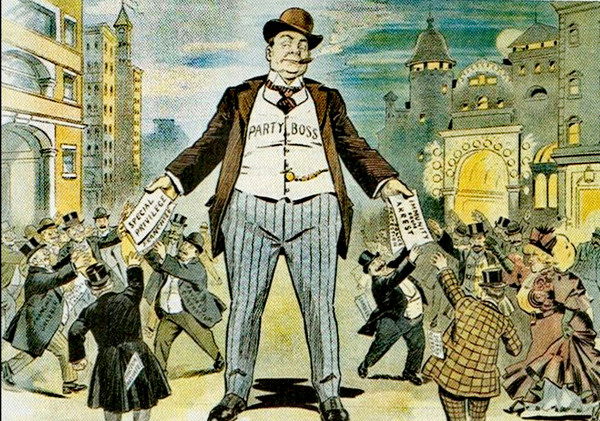

金融家以金融为杠杆,以货币为支点,从而获得了控制社会的巨大力量。“资本不是一种个人力量,而是一种社会力量。”㉑所以,对资本的批判往往不是针对某一个资本家个人—很多资本家企业家是优秀的杰出的—而是整个资产阶级群体。当然,资本家群体在上升阶段也有积极面,但是成为统治阶级以后,便日渐沦落蜕变为金融寡头,走向近乎全面的消极与反动。金融资本成为“既控制着报刊,又控制着政府”㉒乃至试图控制一切的垄断的社会力量。既然货币是一类最重要的公共产品,同时“客观上,货币制度确实是能整合国家的经济力量中最强大的一个”㉓,金融资本当然不会放过这一“一切权力的权力”。老欧洲的故事,从意大利城邦到伊比利亚半岛,到低地国家荷兰,再到日不落的大英帝国,繁荣的经济社会无一不因金融资本昌盛而暗淡。今日美国的衰落,无非是在重复欧洲昨天的故事。

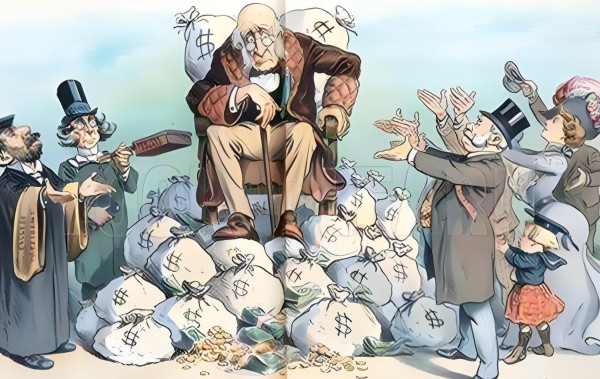

1913年,美国联邦储备系统(FRB)成立,标志着华尔街银行家窃取了本属于国家的权力,即美元的发行与信贷。“美联储给了银行家们一本空白支票簿,为其投机活动、获取奖金提供了万亿资金。”㉔金融资本控制着政府、央行,进而控制最重要的公共产品(即货币)以后,国家利益被绑架,一些金融机构成为所谓“太大而不能倒”的怪兽。马克思说:“投机大商人是拿社会的财产,不是拿他自己所有的财产来进行赌博。”㉕现代金融就是赌博的衍生与发展,但是比赌博更为糟糕的是,金融投机赢了归自己,输了归社会,风险归国家。正因如此,当今社会对金融业与银行家、金融家怀有极强的敌意,人们甚至发明了“bankster”[借用bank(银行)与gangster(劫匪)押韵而派生的新词,意思是“银行匪帮”“银行恶棍”]指代他们,而且这个称呼很快就流行起来。这个词最早是在20世纪30年代“大萧条”时期出现的,随着民众对金融界愤怒情绪的高涨,这个词又再次回到人们的视野中。㉖

当今世界,美国是世界霸权国家,美元是世界霸权货币,华尔街金融资本征服了美国,控制了美元,也便利了控制世界,应验了基辛格那句“如果你控制了货币,你就控制了整个世界”的名言。那些将本国货币与美元挂钩的国家,实际上就是将本国货币主权交华尔街控制。华尔街将原本无任何内在价值的美元,直接或通过代理人输入到东道国进行投资,货币变成资本、变成股权、变成财富,这样的国家实际上成为经济附庸,成为被挤的奶牛甚或待宰的羔羊,要么无法发展,要么畸形发展。

金融资本拜物教祸害社会

对于美好生活、美好社会,不同时代、不同阶级、不同个人有着不同的理解。这既是一个理论问题,也是一个实践问题;既是一种主观建构,又是一种客观状态;既是助推社会前进的驱动力量,也是衡量社会发展的重要尺度。中国古人设想的美好社会是“大同”。西方很多学者似乎很“单纯”,认为美好社会是一个稳定的社会,尽可能减少不确定性。马克思主义的美好社会是“没有剥削、没有压迫,每个人都能自由全面发展的社会”。

(一)“美好社会”离不开金融?

有了人类就有了人类社会。经济(市场)和政治(政府)这两只手生长在社会机体之上,服从服务于社会机体。美好社会是更(趋于)和谐、更(趋于)繁荣和更(趋于)平等的社会。有经济学家与金融家争辩,金融并非“为了赚钱而赚钱”,金融的存在是帮助实现其他的目标,即社会的目标,现代社会因为金融发展(创新)而更加美好;市场是配置资源的最有效方式,金融发展(创新)可以确保市场更加有效,经济更加自由,从而社会更加美好。

首先,有效市场只是一个假说,不只是政治经济学否定它,连西方经济学的诸多学者也怀疑它。“如果市场要以股价来有效反映所有公开的信息,那么必须采取一些先决措施。这种措施的一部分是进行交易,而另一部分则是收集信息。这些行动都是费时费力的,而且要投入不少资金。如果市场都是完美有效的,那么谁还会干这些事呢?此观点在另一金融理论著作中得到印证,那就是金融理论家格罗斯曼和斯蒂格利茨合著的论文《信息传递达到完美效率的市场不可实现》。他们的结论是一个有效的市场‘均衡’是‘不存在’的,换句话说,假设市场完全有效的理论根本说不通。”㉗金融业拿不出有根有据的报告,证明金融的运行与管理使得市场更具效率,同时引导社会资源更加合理配置。相反,人们看到的是,金融业不时地引发动荡与周期性危机,诸多家庭辛苦积攒的财富一夜蒸发,严重损害社会大众利益。

其次,美好社会需要久久为功,而金融主导短平快。金融家感兴趣的是牛奶而不是奶牛,关心的是财富而不是生产财富的能力,关心的是股价而不是红利,更不是创造红利的企业,企业只是被拿来用作交易(制造价格)的符号与概念。经济金融化直接导致产业空心化,导致金融动荡常态化,在周期性危机基础上,更有结构性危机与系统性危机,给社会造成巨大灾难,给居民带来无尽痛苦。

更为重要的是,“信任比黄金更重要”,“比金子更闪闪发光的,是人和人之间的信任”。对一群没有道德或“超道德”的金融家,能积极贡献美好社会建设,人们普遍持不信任态度,连一直为金融资本鼓吹的著名经济学家罗伯特·希勒也缺乏底气:“金融家也不断夸耀,他们管理的投资会高于市场均值的回报。投资经理和首席执行官一样,饱受民众的敌视,这种敌意一定程度上也源于民众认为他们的收入过高,他们的薪酬简直可以用‘肥到丑陋’来形容。但是民众对投资经理的敌对情绪也有另一个原因,那就是他们无法承担自己应尽的义务,也就是他们无法为自己管理的投资获取高于市场均值的回报。因此,也就引发了民众对为他们服务的投资经理的不信任。”㉘

(二)资本拜物教是一类邪教

商品生产到商品交换成货币,必须经历惊险的一跃,倘若跨越不过去就会摔得粉身碎骨。马克思说:“如果商品的价格不能实现,如果商品不能转化为货币,那么商品就会丧失价值,丧失价格。……货币是万物的刽子手,是把一切都当作供自己享用的祭品的摩洛赫,是商品的暴君。”所以,商品生产者、各类消费者、社会大众逐渐地把货币当作神一样来崇拜。“货币拜物教的谜就是商品拜物教的谜,只不过变得明显了,耀眼了。”㉙在资本主义生产方式下,在货币转化为资本的过程中出现了资本拜物教,把资本的价值增殖看作是物本身具有的魔力,资本主义社会由此成了一个着了魔的、颠倒的、倒立着的世界。

资本主义发展到金融资本主义阶段,金融资本成为“以钱生钱”的唯一尊神。“一切资本主义生产方式的国家,都周期地患一种狂想病,企图不用生产过程作媒介而赚到钱”,而免去了经过生产过程这一“必须干的倒霉事”。㉚金融资本主义阶段,各种金融衍生品、各种虚拟货币以前所未有的形态与速度呈现出来,形成了“非理性繁荣”的“新经济”,“大金融资本家及其精英分子赋予了金钱一种创造新价值的幻象。使用皇帝的假织工和宫廷裁缝同样的骗术,金钱被赋予了一种不适合它的角色”㉛。

罗伯特·希勒在《金融与好的社会》一书称“我们可以把泡沫比作一种社会精神疾病”㉜,泡沫是多个“脑故障”对整个金融体系发生集体影响时产生的结果。希勒分析,“过去社会学家曾经告诫我们社会传染病的存在,不过他们所提出的例子大多与金融无关,因此也不能将它们归类为投机性泡沫。但是我们需要依靠当代社会学研究提供的有关这些传染病的知识,才能对投机性泡沫形成正确的认识。”㉝

(三)市场化、金融化与两极分化

没有道德约束的行为十分危险,金融市场“天使”面不断微缩,“魔鬼”面则不断放大。经济金融化直接导致产业空心化,导致两极分化,导致人的异化。社会是人的集合,人是恒温动物,需要温暖环境;人是情感动物,需要人文关怀;人是社会人是文化人。但是,以金钱为核心的金融却是冷冰冰的,一种“以钱生钱”的装置。穷在闹市无人问,富在深山有远亲。人与人之间的距离,不是用血缘而是用币缘、金钱来衡量与丈量。商品化货币化使得一切需要(包括肉体与灵魂)都可以通过购买来实现。人由此而“自由”,不受故土乡愁的羁绊,所有的因缘际会、人情世故都可以浓缩在一卡之中,放进衣兜里带走。这是现代金融的魅力魔力。

近几十年来,经由自由主义的渲染,人们往往只关注资本作为“好东西”的天使一面,而忽略作为“坏东西”的魔鬼另一面。资本有一个与生俱来、永不改变的动机,即追求利润最大化。为实现利益最大化,资本总是千方百计地侵占和损害企业的外部利益、大众利益、社会利益,环境破坏、物欲横流、铜臭弥漫、人情冷落、道德沦丧等,可谓应坏尽坏。资本收买权力,操纵舆论,用经济规律替代政治原则和道德标准。有关经济观察与研究表明,若所有人的收入增加一倍,低收入人群会用于改善生计,中等收入人群会用于提升品位,高等收入人群则会参与更多更大的风险投机。

“动物精神”酿成“风险社会”

经济金融化与社会建设目标南辕北辙。经济是基础,美好社会需要一个坚实的稳定基础,然而,市场经济天生就是一个经常性动荡、周期性危机的经济,“稳定一个生来就不稳定的经济”㉞如同在平面上画出一个圆形三角形。马克思主义认为,经济危机根源于资本主义制度,“只要这个制度还存在,危机就必然会由它产生出来,就好像一年四季的自然更迭一样”㉟。

(一)以“动物精神”建设美好社会?

维特根斯坦说过,哲学家不发明任何新东西,只发明新的比喻。英国哲学家托马斯·霍布斯声称“理智就是计算”,主张“人对人是狼”。“这么看来,人类是不停地算计如何伤害自己的亲人,从中获得最大效用的动物。”㊱“人对人是狼”也就是所谓“动物精神”(Animal Spirits),最早出自凯恩斯1936年的经典著作《就业、利息与货币通论》,“我们大多数决策很可能起源于动物的本能”㊲。凯恩斯认为,人类的积极行动、经济行为源自理性的经济动机,即对前景的数学期望值,但是,也有很大一部分来源于自发的乐观情绪,受动物精神的支配。凯恩斯认定,动物精神是经济发生波动或危机的主要原因,甚至是根本原因。在2008年爆发国际金融大危机的背景下,2009年美国两位经济学家合著的《动物精神》一书,指出动物精神“它现在是一个经济学术语,指的是导致经济动荡不安和反复无常的元素;它还用来描述人类与模糊性或不确定性之间的关系”㊳。

“一旦从进化论的角度来看金融学,一切都顺理成章了,不再拘泥于科学和艺术的争论了。”㊴金融市场就是一个优胜劣汰的热带雨林—由自然法则控制着各种生物的命运起伏—调节着投机者的得失成败。金融界高度认同凯恩斯的“动物精神”,将其发展成为金融市场进化论,并认定这是金融科学的基础。达尔文将生物选择宣布为进化的基本原则,金融家则将市场选择宣布为进化的基本原则;达尔文认为谁最强谁赢,金融家认为谁最聪明谁赢;达尔文的生物学与金融家的金融学谈的都是剔出失败者,物竞天择,适者生存,自然法则与市场规则不可动摇;“达尔文和贝克尔㊵都声称,它们是被规定给我们的,完全是天生的,抵抗的代价只能是毁灭。达尔文主义相信认识到了玩世不恭的幸存原则,经济学的收益狂热主义将这一原则压缩为一个唯一的幸存形式,也就是‘对我’的最大物质利益的形式。”㊶

金融家们认定,金融市场没有道德,只有规则,强调愿赌服输。但是,金融市场规则极其复杂,因为所谓“专业”,其规则制定、解释与修改的权力几乎全部在金融部门,因此时时处处充斥着监守自盗的道德风险。相较之下,“愿赌服输”的赌场规则比较简单透明,通过轮流坐庄解决庄家通吃问题。“华尔街的问题”在于“他们完全不关心道德问题,从不关心某个交易对人类社会的影响。这里关注的,只是收益”㊷。金融大鳄们用“太大而不能倒”彻底“绑架”了美国政府,让其唯命是从。

(二)“美好社会”竟成“风险社会”

社会风险客观存在,金融家鼓吹金融的合理性(或金融让社会更美好)的主要缘由是,金融业在高效之外还能够承担风险、分散风险。实际上,经济金融化与金融全球化使得“风险可以全球性地在系统范围内得到转移,从而变得不那么显而易见,但仅仅把风险隐匿起来是不会消除风险的。风险在整个金融体系内广泛的分散会导致风险的定价偏低,从而令对此并不觉察的投资者产生错误的安全感。事实上,相比船体上某个部分可以有效隔离的一个大洞,遍布船体的成千上万个小洞会令船沉得更快”㊸。金融因为其越来越严重而广泛的投机,使得风险在更广的范围内积聚,使得不确定社会成为风险社会。

马克思主义认为美好社会应当是以劳动为基础的社会。劳动创造一切美好。但是,资本主义的原罪是,它将劳动贬低为从属于资本的变量,资本统治劳动。因此,在资本主义制度里是果决定因。约翰·洛克菲勒曾经说过,“宁可考虑钱一小时,也不愿为了钱劳动一小时”㊹。“金钱也一样显得既像神又似魔。它像神一样创造事实,它像魔鬼一样迷惑心灵。劳动的那个人,我们称之为‘雇员’;雇用劳动者的那人,被叫作‘雇主’。而雇主给的不是劳动,而是钱。就这样,金钱的万能揭穿了劳动的无能。”㊺

著名的“劳德代尔悖论”揭示:私人财产(privateriches)的增加是由公共财富(public wealth)的减少所产生的。资本主义本就是创造稀缺性的制度,所谓财富分配的“涓滴效应”的失败就是“劳德代尔悖论”的体现。与一切市场一样,金融市场的调节机制也是以稀缺性为基础的,“共同富裕”则会扰乱这种机制。有经济学家与金融家许诺金融能够建设“美好社会”,实质就是现代版的“皇帝的新装”。

注释:

①别无选择(TINA,there is no alternative)是英国前首相马格利特·撒切尔夫人执政期间的口号。

②[美]罗伯特·希勒:《金融与好的社会》,束宇译,中信出版社2012年版,第1页。

③[法]查理·路易·孟德斯鸠:《论法的精神》,许明龙译,商务印书馆2007年版,第270页。

④[美]乔治·索罗斯:《开放社会——改革全球资本主义》,王宇译,商务印书馆2011年版,第137页。

⑤[美]乔治·索罗斯:《开放社会——改革全球资本主义》,王宇译,商务印书馆2011年版,第155页。

⑥[美]乔治·索罗斯:《开放社会——改革全球资本主义》,王宇译,商务印书馆2011年版,第138页。

⑦[美]乔治·索罗斯:《开放社会——改革全球资本主义》,王宇译,商务印书馆2011年版,第155页。

⑧[美]乔治·索罗斯:《开放社会——改革全球资本主义》,王宇译,商务印书馆2011年版,第156页。

⑨[美]乔治·索罗斯:《开放社会——改革全球资本主义》,王宇译,商务印书馆2011年版,第367页。

⑩[日]伊藤诚、[希]考斯达斯·拉帕维查斯:《货币金融政治经济学》,经济科学出版社2001年版,第151页。

⑪[美]斯蒂芬·兰德曼:《银行家的游戏——危害人类的金融战》,彭哲、袁诚译,电子工业出版社2014年版,第51页。

⑫[美]斯蒂芬·兰德曼:《银行家的游戏——危害人类的金融战》,彭哲、袁诚译,电子工业出版社2014年版,第56页。

⑬[美]罗伯特·希勒:《金融与好的社会》,束宇译,中信出版社2012年版,第233页。

⑭[美]约瑟夫·E.斯蒂格利茨:《自由市场的堕落》,李俊青等译,机械工业出版社2011年版,第247页。

⑮[美]斯蒂芬·兰德曼:《银行家的游戏——危害人类的金融战》,彭哲等译,电子工业出版社2014年版,第52页。

⑯[美]斯蒂芬·兰德曼:《银行家的游戏——危害人类的金融战》,彭哲等译,电子工业出版社2014年版,第50页。

⑰《史记·货殖列传》。

⑱马克思:《资本论》第一卷,人民出版社2003年版,第825页。

⑲[英]卡尔·波兰尼:《大转型——我们时代的政治与经济起源》,江苏人民出版社2007年版,第63页。

⑳张志前编著:《货币泡沫:从金融危机到全球通胀》,中国经济出版社2012年版,第69页。

㉑《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第266页。

㉒《银行和部长》,《列宁全集》第24卷,人民出版社1957年版,第97页。

㉓[英]卡尔·波兰尼:《大转型——我们时代的政治与经济起源》,江苏人民出版社2007年版,第173页。

㉔[美]斯蒂芬·兰德曼:《银行家的游戏——危害人类的金融战》,彭哲等译,电子工业出版社2014年版,第5页。

㉕马克思:《资本论》第三卷,人民出版社1966年版,第505页。

㉖[美]罗伯特·希勒:《金融与好的社会》,束宇译,中信出版社2012年版,第51页。

㉗[美]罗伯特·希勒:《金融与好的社会》,束宇译,中信出版社2012年版,第42页。

㉘[美]罗伯特·希勒:《金融与好的社会》,束宇译,中信出版社2012年版,第38页。

㉙马克思:《资本论》第一卷,人民出版社2004年版,第113页。

㉚马克思:《资本论》第二卷,人民出版社2004年版,第67页。

㉛[德]诺贝特·布吕姆:《诚实的劳动——对金融资本主义及其贪婪的抨击》,朱刘华译,中国青年出版社2013年版,第21页。

㉜[美]罗伯特·希勒:《金融与好的社会》,束宇译,中信出版社2012年版,第262页。

㉝[美]罗伯特·希勒:《金融与好的社会》,束宇译,中信出版社2012年版,第264页。

㉞[美]罗伯特·希勒:《金融与好的社会》,束宇译,中信出版社2012年版,第173页。

㉟马克思“英国的贸易和金融”《,马克思恩格斯全集》第12卷,人民出版社1962年版,第607页。

㊱[德]诺贝特·布吕姆:《诚实的劳动——对金融资本主义及其贪婪的抨击》,朱刘华译,中国青年出版社2013年版,第11页。

㊲[英]约翰·梅纳德·凯恩斯:《就业、利息和货币通论》(重译本),商务印书馆1999年版,第165页。

㊳[美]乔治·阿克洛夫、罗伯特·席勒:《动物的精神》,黄志强等译,中信出版集团2009年版,第4页。

㊴周洛华:《金融的哲学》,西南财经大学出版社2014年版,自序第3页。

㊵美国芝加哥大学教授加里·斯坦利·贝克尔“将微经济理论拓展到人类行为的一个广阔范围的贡献”而荣获1992年诺贝尔经济学奖。

㊶[德]诺贝特·布吕姆:《诚实的劳动——对金融资本主义及其贪婪的抨击》,朱刘华译,中国青年出版社2013年版,第49-50页。

㊷[美]凯文·鲁斯:《年轻资本:金融风暴后华尔街的八个故事》,陈治宇译,中国青年出版社2015年版,第182页。

㊸[美]廖子光:《金融祸福——毁掉世界经济的金融安排》,嵇飞等译,中央编译出版社2014年版,第243页。

㊹[德]诺贝特·布吕姆:《诚实的劳动——对金融资本主义及其贪婪的抨击》,朱刘华译,中国青年出版社2013年版,第57页。

㊺[德]诺贝特·布吕姆:《诚实的劳动——对金融资本主义及其贪婪的抨击》,朱刘华译,中国青年出版社2013年版,第42页。

(本文原载《国有资产管理》2025年第2期)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|