中华全国总工会成立始末

中华全国总工会旧址(胡瀛斌 摄)

2025年,中华全国总工会(以下简称“全总”)迎来成立100周年。回顾百年前的峥嵘岁月,全总的孕育和诞生,既伴随着中国工人运动的勃兴和大革命的滚滚洪流,也经历着帝国主义的屠刀和资产阶级的压迫,由此导致的一桩桩惨案和一笔笔血债,都深深铭刻在中国工人阶级的斗争史上。1925年5月,全总应运而生,中国工人阶级有了全国统一的工会领导机关,数百万产业工人被动员、组织和团结起来,实现从“自在阶级”向“自为阶级”的蜕变,开启了中国工人运动新的篇章。

暗夜中的火种

1919年五四运动爆发后,很快全国各地的工人举行了示威游行和罢工活动,使得运动的主力军逐步由学生转为工人。当时北京《益世报》由衷赞叹工人:“不但爱国之心之纯粹、真切为我学界所不及,即自治能力吾人亦瞠乎其后。”

两年多后,1921年7月召开的中国共产党第一次全国代表大会,在《中国共产党第一个决议》中明确提出:“本党的基本任务是成立产业工会。凡有一个以上产业部门的地方,均应组织工会”“党应特别机警地注意,勿使工会执行其他的政治路线”。仅在中国共产党成立不到20天,中国劳动组合书记部就成立了,并作为领导工人运动的专职机关。以1922年1月香港海员大罢工为起点,到1923年2月全国掀起了第一次工人运动的高潮,各地建立起100多个工会,发动100多次罢工,参加的工人达到30万人以上,展现出工人阶级的强大力量。

在当时的工人运动中,铁路工人是一支十分重要的力量。1923年2月1日,京汉铁路总工会成立大会计划在郑州举行,各站代表、各地工会纷纷前往参加。然而,直系军阀吴佩孚等人绝不允许工人力量的团结壮大,安排军警捣毁、封闭京汉铁路总工会会所,洗劫了文件财物,包围参会代表寓所,破坏了成立大会。2月4日,京汉铁路工人总同盟罢工拉开序幕,两万余名工人积极响应“为争自由而战,为争人权而战”的口号,投入罢工,铁路全线陷入瘫痪状态。中国劳动组合书记部为罢工通电全国,动员各地工会予以援助配合。

吴佩孚等军阀与帝国主义势力、买办资本家相勾结,迅速举起了屠刀,于2月7日出动全副武装的军警,在长辛店、郑州、武汉江岸等地对罢工工人进行疯狂逮捕和血腥镇压,制造了震惊中外的“二七惨案”。一时间,工人运动遭受重创,30多个工会组织被迫转入地下。陈独秀更是对工人运动产生了消极悲观的态度,发表文章提出工人阶级“不但在数量上很幼稚,而且在质量上也很幼稚”,认为革命党需要“资产阶级的援助”。

二七大罢工油画

1983年发行的二七惨案纪念邮票

惨案发生后,党中央将在全国早期工运中崭露头角、已颇有名气的李立三从安源调到武汉,任中共武汉区执行委员会书记。他想方设法在工人中发展党员、加紧恢复秘密工会,更加注意斗争的策略方法,一步步地将工人团结起来,将信心力量凝聚起来。这一段的斗争经历,对于他后来领导创建全总发挥了很大作用,也用事实回击了“工人阶级幼稚论”。

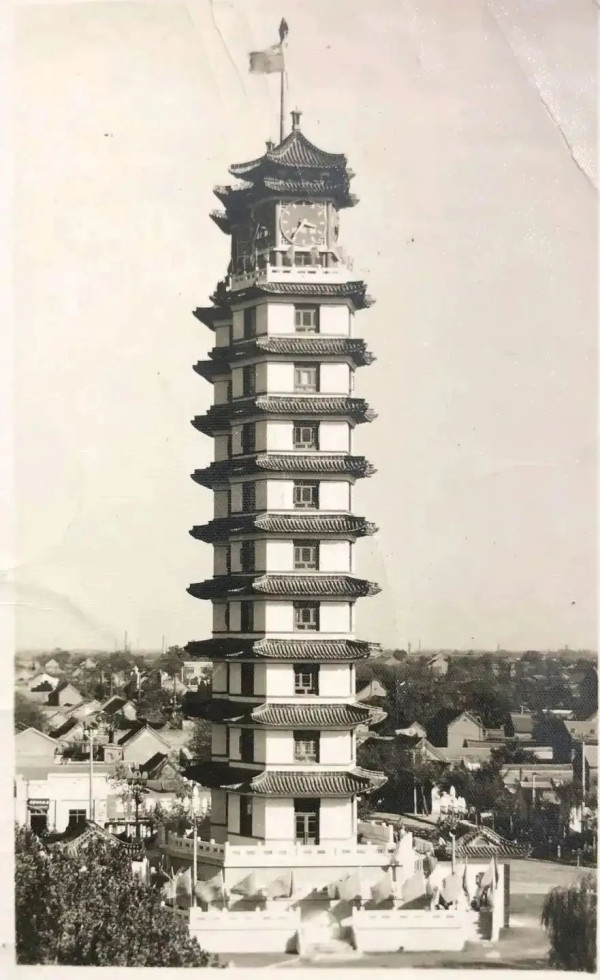

郑州二七大罢工纪念塔落成纪念

破晓前的博弈

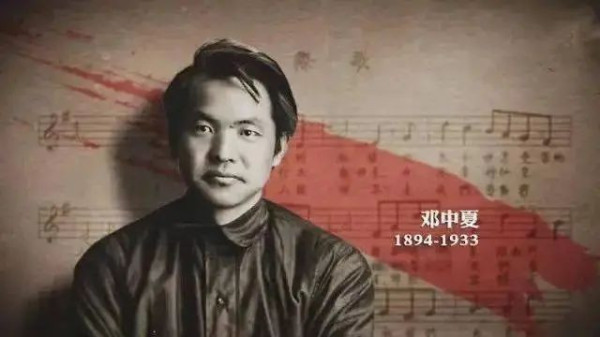

1924年5月,中国共产党在上海召开中央执行委员会扩大会议,纠正了忽视工人运动的倾向,突出强调“积极发展和扩大工会组织,是我们党的最重要的任务”。会议决定在工会内部成立工会运动委员会,加强对工人运动的领导,任命邓中夏担任中央工会运动委员会书记。会后,李立三也来到上海,与邓中夏组成领导工人运动的核心。

在当时复杂严峻的斗争形势中,组织工人运动迫切需要理论和策略上的指引。邓中夏一边抓紧进行恢复工会、组织工人罢工的活动,一边总结经验做法,先后撰写了《论工人运动》《论工会斗争的辩证法》等文章,提出了不少卓越见解。

1924年9月,沪西工友俱乐部成立,由邓中夏、李立三等人主持,发展成员近2000人,成为大革命时期上海工人运动重要策源地。他们领导了上海南洋烟厂7000多工人的罢工,邓中夏说这是“复业开张”的第一次罢工。后来,邓中夏总结上海日本纱厂工人罢工取胜的做法,包括事先领得工钱、临时组织得力、口号适当、传单得力、对准对方弱点猛攻和有自卫的特殊组织等,认为这些是“这次相当胜利的主观原因”。

沪西工友俱乐部手绘复原图(图源:党史信息报)

随着工人运动的逐步恢复,邓中夏敏锐地觉察到联合的重要性,提出既要有工人阶级的地方组合和全国组合,也要有工农的联合,还要扩大到全世界的团结,唯有如此才能团结一切可以团结的力量。在当时的历史条件下,建立广泛的统一战线,成为应对强大敌人的有效办法和生存策略。

孙中山历来对工人抱有同情的态度,在国共合作的影响下,进一步加大了对工人运动的支持力度。1924年10月1日,孙中山颁布《工会条例》,规定工人拥有言论、出版、集会等自由以及罢工和组织工会等正当权利。在所附《理由书》中,说明出台条例“首在确认劳工团体之地位,次在允许劳工团体以较大之权利及自由,三在打破其妨碍劳工运动组织及进行中之障碍,使劳工团体得到渐有自由之发展”。

这是中国首个承认工人有组织工会权利的法令,反映出孙中山对工会组织的支持。香港海员工会领袖苏兆征,看到文件后很受鼓舞,特意将文件油印后藏在香烟盒内衬,秘密散发到香港各个产业工会。

可以说,工会斗争策略的系统总结,以及《工会条例》的颁布实施,从理论上、实践上、制度上为全总的成立埋下伏笔。

激动人心的时刻

第一次国共合作后,共产党人利用在国民党中央和地方工农部担任领导职务的合法、半合法身份,积极恢复和发展工人运动。1925年2月7日,全国铁路总工会在郑州举行召开代表会议,第一项安排就是追悼二七烈士。与此同时,纺织工人、海员等工会组织迅速发展壮大,第二次工人运动高潮势头萌动,召开一次全国性的劳动大会已经具备了条件。

1925年5月1日,在中国共产党领导下,铁路总工会、汉冶萍总工会等4家工会组织联合发起的第二次全国劳动大会,在广州隆重举行。共有281名代表手持自制“劳工证”(缝制布条写有姓名与工会编号)涌入会场,代表着166个工会和团体的54万名有组织的工人。此外,还有广东全省农民协会、青年军人联合会、黄埔军官学校等代表参加会议,映衬着会场门口的红底白字横额“农工大联合”。

这次会议成果丰硕,共通过了《工人阶级与政治争斗的决议案》《工农联合的决议案》等30多个决议案,为了方便工人学习掌握,这些文件全部使用简明易懂的白话文。其中最令人瞩目的是,大会正式宣告了中华全国总工会成立。当李立三宣布《中华全国总工会总章》,开宗明义提出“本会以团结全国工人,图谋工人福利为宗旨”时,窗外珠江上的汽笛声传来,与会场内的《国际歌》形成历史的和声。

大会决定全总设在广州,并选举了第一届执行委员会,推选林伟民为委员长,刘少奇、邓培、郑绎生为副委员长,邓中夏为秘书长兼宣传部部长,李森为组织部部长,孙云鹏为经济部部长。全总的成立,标志着在中国共产党领导下,全国工会实现了组织上的团结和统一,意味着中国工人阶级有了统一的组织和领导工人运动的总机关。此后,广州成了大革命时期中国工人运动的中心。

邓中夏(图源:央视科教)

全总成立后,大力发展工会组织,创办工人学校,培训工人干部,组织工人支援统一革命战争,发挥了极大的作用。作为亲历者,邓中夏以无比激动的口吻,在《中国工人》创刊号上写下了这段文字:“我们的队伍更是严整,步骤更是一致,战斗力更是伟大无比”“中国劳动运动历史很短,但是中国工人阶级之觉悟,革命之要求,奋斗之猛勇,组织之进步,恐怕还有为各国所梦想不到的”。

风暴中的淬炼

全总成立后的第一场硬仗,就是动员组织五卅运动和省港大罢工,毅然发出反帝爱国的时代最强音,展现出工人阶级的强大组织力、凝聚力和战斗力。在一次次严酷的斗争中,这个年轻的组织经受着历练,也获得了宝贵的成长。

上海有大量的产业工人,劳资矛盾也最为突出。1925年5月15日,上海日商内外棉七厂故意关闭工厂,拒发工资。沪西工友俱乐部的积极分子、刚刚入党3个月的工人顾正红,带领工友与厂方斗争,要求进入厂间复工。日本大班举着枪,要求他们撤退,顾正红冲在最前面,决不撤退一步。敌人的枪响了,他倒在了血泊中,临终前仍高呼“工友们,大家团结起来,斗争到底”。

顾正红的牺牲点燃了工人的怒火。5月28日,中共中央召开紧急会议,决定以反对帝国主义屠杀中国工人为中心,发动群众在上海租界举行反帝游行示威。5月30日,上海工人、学生、中小资产阶级等抗议队伍,奔赴租界各闹市区进行演讲、示威和散发传单。当游行队伍行进到南京路英租界时,遭到英租界巡捕开枪镇压,造成13人死亡、数十人重伤,酿成震惊中外的“五卅惨案”。

五卅运动爆发时上海总工会的游行队伍(图源:新华社)

当天晚上,中共中央和共青团中央立即召开紧急会议,决定组织行动委员会,领导工人罢工、学生罢课、商人罢市,把斗争扩大到各个阶层,发动更大规模的反帝爱国群众运动。在全总的组织下,罢工风潮像烈火一样席卷全国,集聚起无比强大的力量。在上海,大学生朱有才冒着巨大风险藏下一块钢板用于刻印传单。当巡捕刚撕掉一张,学生们马上就能张贴新的一张。邓中夏后来总结回顾时,认为“传单有力”,对于“镇定军心”和“鼓励军心”发挥了很大作用。

为了支援配合上海工人的抗争,当年6月在香港和广州,同时爆发了省港大罢工。在邓中夏、苏兆征等人的领导下,香港各工会组织各行各业的工人离开香港、返回广州,导致香港进出口贸易等大幅下滑,城市各类保障难以维持,经济出现萧条。

省港罢工委员会旧址(图源:旧址纪念馆)

6月23日,香港罢工工人和广州市的工人、农民、学生、青年军人及其他群众10万余人,在广州举行上海惨案追悼大会,会后举行游行示威,陈延年、周恩来等人也在其中。密集的游行队伍路过沙基时,突然遭到沙面租界英国军警的排枪射击,停泊在白鹅潭的英、法军舰也开炮轰击,造成示威群众惨重伤亡,酿成“沙基惨案”。

帝国主义的疯狂镇压,并未让工人们屈服。全总在广州召开广州、香港、沙面各工会代表大会,成立了省港罢工委员会,运用罢工、排斥英货、封锁香港3项有力武器同英帝国主义坚决斗争,一时间让香港成了“臭港”“饿港”“死港”。邓中夏主编《工人之路特号》,有力回击香港反动媒体的造谣污蔑,对工人进行通俗易懂的革命启迪教育,刊物很快发行到一万份,几乎四五个罢工工人就有一份。

省港大罢工坚持了足足16个月,成为世界工运史上持续时间最长的大罢工,组织之严密、领导之坚强、规模之巨大、影响之深远,也是前所未有的。最终,港英当局被迫让步,满足了工人们的部分要求。省港大罢工显示了中国工人阶级的伟大力量和奋斗精神,展现了工会高效有力的组织能力,在中国革命史、工会史上写下了光辉的一页。

永恒的回响

广州市越秀南路89号,耸立着一栋鹅黄色的二层小楼。这里原为惠州会馆,始建于清末民初。1925年10月,全总迁到此处办公,使之成为大革命时期领导全国工人运动的中心。1927年2月,在全总搬至汉口后,此处改为全总广州办事处。

大楼台阶的两侧各立一座纪念碑,一个为“工农运动死难烈士纪念碑”,碑座四面刻有“中国职工运动死难烈士碑记”“广东农民运动死难烈士纪念碑”碑文,用以纪念“五卅运动”“沙基惨案”等事件中死难的工农烈士。另一个是“廖仲恺先生牺牲处纪念碑”,1925年8月20日,国民党左派廖仲恺正是在此处遇刺身亡,年仅48岁,碑文由叶剑英元帅题写。

现在,这里被修建为全总旧址纪念馆,全面、系统地展示全总的诞生及其在广州领导开展工人运动的历史。馆内,邓中夏起草的《劳动法大纲》手稿陈列在数字化展柜中,复原的礼堂上悬挂着“全世界无产阶级联合起来”的大幅标语,会议桌上的旧报纸刊登着苏兆征在省港罢工期间发表的重要评论。

历史的强音还在久久回荡。百年间,从“劳工万岁”的呐喊到“大国工匠”的荣光,全总始终见证着工人阶级从“求生存”到“争尊严”的蜕变,见证着中国工会坚守初心、勇毅前行,在时代浪潮中不断进取,用拼搏与奉献锤炼出滚烫的赤子之心。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|