王立华:七七事变后,毛主席为何力主死守张家口?

这一节,主要讲七七事变后,毛主席对全国抗战提出的对策建议。

1937年7月7日深夜,在北平的南大门卢沟桥附近,日寇突然向中国军队发动进攻,中国军队被迫奋起还击,这标志着全国抗战开始。

首先校正一下,全国抗战与全面抗战不是一回事。全面抗战是共产党提出的抗战纲领,国民党不认同也做不到。一些文章讲七七事变是全面抗战开始,有的国民党史书中也说七七事变是全面抗战开始,但与我们讲的全面抗战不是一回事。

再就是抗战开始与全国抗战开始也不是一回事。现在说抗战14年,是因为从1931年九一八事变开始,有地方武装和人民武装与日寇的作战,国民党南京政府是不抵抗的。蒋介石的国策是“攘外必先安内”,不认为日本帝国主义是主要敌人,而是把主要矛头对准内部,不惜国土沦丧也要消灭共产党和红军,包括消灭其他异己政治力量,中国共产党和中国人民不能不反抗,所以中国人民解放军军史阶段划分中,那一段是土地革命战争时期,或者叫第二次国内革命战争时期。

还有,尽管1937年七七事变是全国抗战开始,但此时蒋介石还是犹豫不定,南京政府最高领导层还未下定决心抗战。只是这次日本人不让他有喘息回旋余地了,从卢沟桥开打,很快又攻陷北京、天津,马上组织南口—张家口战役,另一路则直接去打上海,直逼国民党政府首都南京,这次的态势是如果不彻底投降就不让他活了。直到1937年8月13日,日寇大举进攻上海后,蒋介石才下决心开始抗战。

中国军队在卢沟桥抗击日军的进攻

蒋介石一再妥协退让,日本为什么不买蒋介石的账呢?一般从日本由来已久的“大陆政策”分析,这仅仅是主观因素,而更重要的原因却在经济危机中。20世纪30年代初,席卷世界的资本主义经济危机爆发,先天不足、资源缺乏的日本受到的打击格外严重。1929年至1931年,日本工业总产值下降了32.9%,对外贸易输出额减少了47%,输入额减少了55%,国际收支赤字从0.7亿日元上升到2.9亿日元,采矿工业和重工业等基础工业部门的开工率仅达其生产能力的50%。大批企业倒闭,失业工人多达300万。一些重工业产品和大米等主要农产品价格都降低了一半,一般农民陷入破产境地。

在这种背景下,日本统治阶级为了摆脱经济危机,夺取新的资源基地和商品市场,悍然发动九一八事变侵占了中国东北,继而控制华北。在国内则大力发展军事工业,通过垄断资本把大批中小企业引上战时经济的轨道。由于经济军事化和大量掠夺中国的资源,日本比其他资本主义国家较早渡过经济危机,1931年至1937年,日本工业增长平均速度达9.9%,是资本主义大国中复苏和发展最快的国家。侵略中国获得如此巨大利益,中国的统治者又是如此软弱可欺,妥协退让甚至配合,日本不可能适可而止。资本主义发展到帝国主义阶段,不可克服的内在矛盾决定,必然成为战争、掠夺和杀戮的策源地,两次惨绝人寰的世界大战,都说明了这个不应忘记的道理。

公知鼓吹所谓的“民主国家”不打仗,完全不是事实。几乎所有主要的资本主义国家都是靠战争掠夺起家发展的,美国建国244年发动的134场战争,只有18年没打仗,当然,这不妨碍他们拿诺贝尔和平奖。资本主义生产方式必然造成严重的贫富两极分化,导致绝大多数人缺乏必要的购买力,由此又必然带来周期性生产过剩,大量商品积压必然导致大批企业破产倒闭,由此带来周期性经济危机,使国内外矛盾日益尖锐,既得利益集团不可能进行否定资本主义制度的改革,只能通过对外侵略战争来拓展“生存空间”,以转移和缓解国内矛盾。帝国主义就是战争,那种制度带来的矛盾发展到一定程度,必然使它成为战争策源地。为什么中国式现代化引起发展中国家关注,很重要的原因就在于,这是可以不靠战争掠夺走向现代化的道路。

尽管我们认定七七事变是全中国抗战的开始,但事变爆发后,由于日本政府一面加紧调兵遣将,一面放出“不扩大”事态的烟幕,蒋介石宁愿相信这是“地方事件”,不愿相信这是日本帝国主义对华发动全面进攻的信号,依然在徘徊观望中。只是,很快就没有可能再幻想日本人适可而止了。

从1936年开始,日本人就决定加强“中国驻屯军”,并制定了1937年度对华《用兵纲要》,准备以8个师团在华北5省作战,以5个师团在沪宁方面作战,以1个师团在广州方面作战。1937年春夏之交,日军在平津地区频频进行军事演习,战事大有一触即发之势。南京政府本应当采取断然措施,准备迎接即将发生的时局重大变化,但却在战与和之间徘徊不决。

当时,卢沟桥中国驻军是以宋哲元为军长的第二十九军。第二十九军是中原大战后被张学良东北军收编的冯玉祥西北军余部编成的,不是蒋介石的嫡系部队,抗战态度比较积极。七七事变前参加长城抗战和冀东抗战,在喜峰口等地多次以大刀与日寇白刃格斗,并组织大刀队夜袭敌营,杀出了中国军人的威风。第二十九军的“大刀队”名扬海内,著名的抗战歌曲《大刀进行曲》,就是青年音乐家麦新为他们创作的。

身背大刀的中国军队

但就在平津形势吃紧时,蒋介石却命令宋哲元离开前线。南京当局的设计是:第二十九军将领为第一线,冀察政务委员会为第二线,南京政府为第三线;倘若事态有变,由第一线承担,第二线调停,第三线出面解决。所以,从5月11日起,宋哲元就以扫墓为由返回山东乐陵老家,直到七七事变爆发10天后,蒋介石才让宋哲元返回北平。此时,日本援军已经到达平津,继而包围第二十九军南苑营区,并发出最后通牒,要其全部退出平津地区。

宋哲元一面向南京报告情况,一面部署兵力。而蒋介石对第二十九军应当采取怎样的行动,仍然不下达命令,是战是和,是打是走,听任前线将领自便。日军7月28日向北平进攻,二十九军进行了英勇抵抗,副军长董振堂和一三二师师长赵登禹以身殉国,7000余人全军覆没。最后,宋哲元率部退往保定,7月30日北平、天津同时陷落。

可见,七七事变后中国面临的最大问题,就是如何让蒋介石下定决心抗战,不再把事变限制为“地方事件”,不再幻想通过妥协退让对日媾和。

面对这种局面,中共中央毛主席多措并举引领时局发展方向。

一是采取多种方式造势施压,力促蒋介石下定决心抗战。

7月8日,卢沟桥事变第二天,中共中央率先向全国发出通电疾呼:日本帝国主义武力侵占平津与华北的危险,已经放在每一个中国人的面前。平津危急!华北危急!中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路。全国上下应当立刻放弃与日本和平苟安的希望与估计。全中国同胞,政府与军队,团结起来,筑成民族统一战线的坚固长城,抵抗日寇的侵略!南京政府迟迟没有反应,共产党的迅速及时地通电引起全国热烈响应,形成了新一波逼蒋抗日的巨大压力。

还是7月8日这一天,毛主席、朱德、彭德怀、贺龙、林彪、刘伯承、徐向前致电蒋介石呼吁:“实行全国总动员,保卫平津,保卫华北,收复失地。”并诚恳表示:“红军将士愿意在蒋委员长领导之下,为国效命,与敌周旋,以达保土卫国之目的。”

还是这一天,毛主席以红军将领名义致电宋哲元,表示愿意为保卫平津而战,准备随时调动,追随贵军与日寇决一死战。

要促成蒋介石下定决心抗战,单靠共产党的力量不够,必须推动社会各方形成共识,共同努力施压。7月9日,毛主席致电上海、太原、广西、西安党的负责人,要求他们根据党的宣言及红军通电,与当地政府、国民党党部及各界领袖协商,迅速组成统一对外阵营应付大事变。指定南汉宸同华北当局及各界领袖协商团结抗日的具体办法,指定张云逸奔走两广当局之间,求得他们赞助坚决抗战与国共合作的方针,积极救亡。毛主席4次写信或致电阎锡山,要求“密切合作,共挽危局”。

毛主席还和张闻天一起致电正在与国民党谈判的叶剑英:请救国会及各方努力在外面与政府党部及各界领袖协商,迅速组成对付大事变的统一战线。让他转告蒋介石:“红军主力准备随时出动抗日,已令各军十天内准备完毕,待令出动。”要他积极与中央军及杨虎城的十七路军等接洽,协商对日坚决抗战的总方针及办法。

毛主席发出内部指示,提出当前工作的总方针:“一面促成蒋氏建立全国抗战之最后决心(此点恐尚有问题);一面自己真正地准备一切抗日救亡步骤;并同南京一道去做。”在他看来,这是全国存亡关头,又是蒋介石和国民党彻底转变政策的关头,我们内部必须统一思想和意志,各方的做法和工作目标,必须适合于上述总方针要求。

空前的民族危机,加上共产党的积极推动,全国要求武装抵抗日本侵略的热情空前高涨。各地的大资产阶级,国民党的各地党部,国民革命军的将领及各地方的军政长官,都提出了抗战救亡的要求。全国各党各派各界各军到处要求行动的统一,到处建立了统一救亡的组织。

在这样的形势下,七七事变10天后,7月17日,蒋介石终于发表谈话宣布:“政府对于卢沟桥事件,已确定始终一贯的方针和立场。我们知道全国应战以后之局势,就只有牺牲到底,无丝毫侥幸求免之理。如果战端一开,就是地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任。”

蒋介石在庐山发表抗日宣言

这样的表态是蒋介石的一个大进步,毛主席很快就表示欢迎,发表《反对日本进攻的方针、办法和前途》文章说:“这个谈话,确定了准备抗战的方针,为国民党多年以来在对外问题上的第一次正确的宣言,因此,受到了我们和全国同胞的欢迎。”

但此时的蒋介石依然没有最后下定决心抗战。所以毛主席又指出,对付日本的进攻,还有采取第二种方针的可能,就是适应日本要求,动摇坚决抗战的方针,主张妥协退让。这种妥协退让的方针如不迅速改变,将使平津和华北尽丧于敌人之手,而使全民族受到极大的威胁。共产党人反对一切游移、动摇、妥协、退让,实行坚决抗战。

毛主席对蒋介石的游移动摇看得很清楚。尽管七七事变后,中国共产党和全国人民对蒋介石造成很大压力,英美帝国主义在中国的利益和蒋介石直接代表的大地主资产阶级的利益,也受到了严重打击,但南京政府仍然同日本继续谈判,甚至接受所谓“和平解决”的办法。一直到8月13日,日军大举进攻上海,蒋介石的统治地位已经无法维持,才被迫抗战。

即便中日开打之后,一直到1944年,蒋介石同日本的秘密谋和活动始终没有停止。毛主席所说的坚决抗战与妥协退让这两种方针,几乎贯穿于整个抗日战争的始终,但共产党和中国人民坚持抗战的力量坚决不妥协。

二是提出全面抗战的十大纲领,引领抗战走胜利的方向。

要不要抗战是第一个大问题,接下来就是用什么方法抗战的问题。

7月15日,中共中央向国民党送交《中国共产党为公布国共合作宣言》,提出三点,即:团结抗日,实现民主,改善民生。把抗日的民族革命,与实现民主政治、改善人民生活作为基本纲领,这个基本框架与孙中山民族、民权、民生的三民主义要求一致。

7月23日,毛主席发表《反对日本进攻的方针、办法和前途》,提出8项纲领,很快又发展为10项,形成《中国共产党抗日救国的十大纲领》,这是一个全面抗战的纲领,国民党的片面抗战与此有很大不同。坚持抗战只是要打不要投降妥协,而全面抗战则是用什么办法来打赢。

全面抗战是什么意思?看看毛主席提出8项纲领的大致内容:

(一)全国军队总动员。包括要把陆海空军,中央军、地方军、红军都动员起来;要召开国防会议决定战略方针、统一战斗意志;要改造军队的政治工作,使官兵一致、军民一致;要使游击战争和正规战争配合起来等。当时,中国军队常备军有二百几十万,而日本当时只有40万人,中国军队数量并不少,以政治条件和物质条件相结合,将无敌于东亚。

(二)全国人民总动员。包括开放爱国运动,释放政治犯,承认现有爱国团体的合法地位,武装民众实行自卫,并配合军队作战等。一句话,就是给人民以爱国的自由。

(三)改革政治机构。容纳各党各派和人民领袖共同管理国事,清除政府中暗藏的亲日派和汉奸分子,使政府和人民相结合,实行民主集中制。国民大会要真正代表人民,要是最高权力机关,要掌管国家的大政方针,决定抗日救亡的政策和计划。

(四)抗日的外交。不能给日本帝国主义者任何利益和便利,要没收其财产,废除其债权,肃清其走狗,驱逐其侦探。立刻和苏联订立军事政治同盟,争取英、美、法同情我们抗日。

(五)宣布改良人民生活的纲领。取消苛捐杂税、减少地租、限制高利贷、改善工人待遇、改善士兵和下级军官生活、改善小职员的生活等,要立即开始实行。

(六)国防教育。要合于国防的利益,禁止汉奸的宣传。

(七)抗日的财政经济政策。财政政策有钱出钱和没收日本帝国主义者和汉奸的财产的原则上,经济政策放在抵制日货和提倡国货的原则上,一切为了抗日。

(八)全中国人民、政府和军队团结起来,筑成民族统一战线的坚固的长城。中心关键是国共两党的亲密合作,团结要是真正团结,尔虞我诈是不行的。办事要大方一点,手笔要伸畅一点。打小算盘、小智术等这些东西实际上毫无用处,用以对付敌人都不行,用以对付同胞,简直未免可笑。

尽管七七事变后形势已经非常危急,但国共两党的谈判还是没有着落,蒋介石出尔反尔,应允的事情始终没有落实。毛主席耐心地劝蒋介石说:

“事情有大道理,有小道理,一切小道理都归大道理管着。国人应当从大道理上好生想一想,才好把自己的想法和做法安顿在适当的位置。”

用大道理管小道理,把大道理摆到优先位置上,这是一个政治家必备的基本品德和素养。即使普通人做人做事,也必须遵循这样的道理。但让蒋介石那类人做到却很难!在那样的高位上,做不到就是德不配位。古人说德不配位必有灾殃,他最后垮台也是必然的结局。

毛主席这篇文章发表后,英国记者贝特兰评论说:“是很坦白的,而且非常诚恳的。显然他注重的并不是指摘‘缺点’,而是坚持他认为更好的政策,他的正面主张是很充足的。”

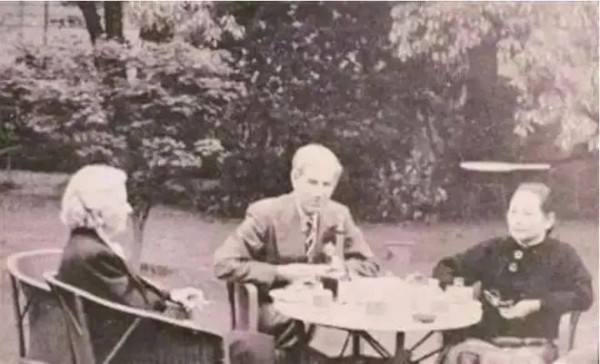

詹姆斯·贝特兰(中)在宋庆龄(右)上海寓所

一个月后,这8项加了两项,加的第一项是“打倒日本帝国主义”,这是总纲和目的。再就是把原先第一、第三项条款中的部分内容,专门列为第九条“肃清汉奸卖国贼亲日派,巩固后方”。八大纲领变成“十大纲领”,这也是中国共产党全面抗战的纲领。看看内容就知道,全面抗战的要求蒋介石根本做不到,也不愿意那样做。

对毛主席来说,局势越复杂,越能显示出他善于在千头万绪中迅速抓住要领、提出清晰纲领的本事。蒋介石庐山讲话后不到一个星期,他就旗帜鲜明地提出对付日本的进攻的方针、办法和前途,勾画描述了抗战争取胜利必须遵循的大框架、大战略,让中国人民耳目一新、精神振奋。

三是提出国防问题建议,明确防御重点和总的战略方针。

七七事变后,蒋介石政治上没有动员,军事上没有部署,军政大略上没有任何措施和布置,对前线第二十九军没有行动方针。以致北平和天津相继陷落,中国失去华北与西北部最重要的屏障。日军迅速沿平汉、平绥、津浦三条铁路作扇形推进,向华北地区展开大规模进攻。

在日军步步进逼下,蒋介石密邀毛泽东、朱德、周恩来到南京共商国防问题。叶剑英得知后报中央书记处:“蒋目前的困难是平津陷落,和平绝望,……后方无一省一军不拥护中央,蒋无可借口,亦无谎可说,蒋只有决心抗战才能维持统治。国防会议的做法是要抗战,大家一致来抗,毛、朱已在被请之列,我想毛不必去,朱必须去,免为人所借口。”

根据这种情况,中央决定由朱德、周恩来、叶剑英前往南京参加国防会议。中国共产党在会上要提出什么建议呢?8月4日,毛主席以他和张闻天的名义致电朱、周、叶,向蒋介石提出对整个国防问题的思考和建议。

面对日寇大举进攻的战争局面,毛主席认为要设置三道防线:

第一防线:在张家口、涿州、静海、青岛等处,重点在张家口,应集中第一次决战兵力。

第二防线:在保定、大同、马厂、潍县等处,应集中优势兵力,相机增援第一线,并准备第二线决战。

第三防线:在太原、石家庄、沧州等处,仅能作为第三防线,决不能只顾此线,而不集中兵力于第一、二线。

三道防线的重点是哪里呢?毛主席特别明确地强调:“目前关键是第一防线”,而第一防线“重点在张家口”,要求蒋介石在这里“集中第一次决战兵力”。这无疑是极为正确的战略部署。

为什么重点是张家口呢?因为日寇占领平津后,正在加紧准备夺取平绥路(北平至绥远)的北平至张家口段。派出关东军的察哈尔派遣兵团约2万人,以关东军参谋长东条英机兼总指挥,兵分两路,东线兵团进攻南口,西线兵团进攻张家口。

为什么南口至张家口是日寇兵锋所指呢?因为南口至张家口位于冀察晋绥4省边界,又是阴山、燕山、太行山脉的交界地区,4省3山交织的地理特点,决定了它在军事战略上的重要地位。南口为太行山、燕山之间的交通咽喉,攻破南口至张家口一带,阴山、燕山南麓的低山丘陵地带无险可守,防御之师便陷入被动地位,战略上处于无所作为的境地。

日寇攻下南口至张家口有两个方面的意义:一是使关内关外连成一片,沟通华北中国驻屯军与关东军的联系,巩固其战略后方;二是为南下山西太原、西进包头夺取前进阵地,打开了进攻华北、迂回西北的大门。

山西东部以太行山脉为主,西部以吕梁山为主,素称“华北屋脊”,是我国西部高原和东部平原的自然地理分界线。就兵家而论,控制了山西就掌握了华北战场的主动权,居高临下,进可攻退可守。攻则依地势而进,出紫荆关而入平津外围,出娘子关而入冀中,出太行山南麓而入冀鲁豫边;守则有恒山、五台山、太行山可供依托,易守难攻。山西失掉则河北难保,整个华北战线也就随之解体。

可见,不能攻占南口至张家口就不能进入山西,不进入山西华北平原就不能得手。占领华北的战略突破点,在占领华北西部山地山西,而进入山西的突破点就在南口至张家口。如南口至张家口在中国军队手里,日寇西进南下均不能得逞。

毛主席8月4日提出的建议,是第一防线把重点放在张家口。但8月6日南京国防会议做出的部署是:以保定至沧州一线为主要防御线。尽管国民党也知道南口-张家口战略地位重要,派了汤恩伯第十三军在南口一带布防,派第二十九军张汝明一个师在张家口地区布防,傅作义第三十五军等作为战役机动,共8万余人,而日寇一共2万余人。但南口至张家口没有重点防御,所以南口阵地仅1天就放弃了,张家口也很快撤出被日军占领。日寇取得了南下西进的前进阵地,中国军队的华北战线刚开始就塌了一半。

毛主席还提出“总的战略方针暂时是攻势防御,应给进攻之敌以歼灭的反攻,决不能是单纯防御”,对日作战要“正规战与游击战相配合,游击战以红军与其他适宜部队及人民武装担任之,在整个战略部署下给予独立自主的指挥权”等一系列战略战役指导方针。

可惜,当时南京当家作主的不是毛主席,他们也不愿倾听接收。

历史走过后,一切结果都清晰可见,只要尊重真实的历史,我们就可从中看到毛主席军事思想的远见卓识、料敌在前、系统思维、重点突出、全局协调、缜密清晰,看到一个伟大战略家为什么战无不胜的思维特点。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|