我的父亲于敏

父亲离开我们已经六年了,他的音容相貌时常浮现在我的脑海,每当我迷茫时,总是能感受到父亲对我们的教诲,这可能也是天意吧。

▲父亲于敏

在我的记忆里,父亲从来没有给家人讲过自己的成就,也从来没有看到他流露出得意、骄傲的情绪。他每天总是将自己融入浩瀚的资料中,畅游在知识的海洋里。

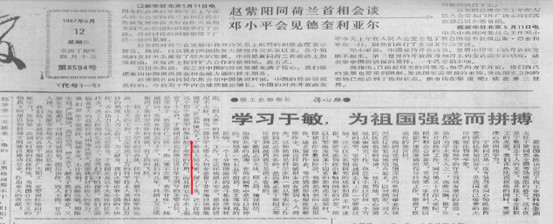

记得2013年我在家中整理留存的旧报纸时,看到1987年5月12日的《工人日报》,上面有一篇当时核工业部部长蒋心雄发表的署名文章,题目是《学习于敏,为祖国强盛而拼搏》。文章中写道“......于敏以大局为重,留了下来。这不仅给这个似乎要散架的集体起了凝聚的作用,而且使它在学术上也有了主心骨。于敏同志担负起理论设计学术领导的主要责任,是受命于‘危急存亡之秋’,他‘寝不安席,食不甘味’,精诚团结,发挥全体同志的才干,在此后的几年,科研上又连续取得了新的突破性的成就,有了质的飞跃。”

▲1987年5月12日,时任核工业部部长蒋心雄发表的署名文章

这上面写的与我当时记忆中的父亲相差甚远,在我脑海里清晰地记得,1987年我下班回家时,看到大院里黑板上写有“向于敏、胡家赣同志学习”的文章后,我高兴地跑回家,对在看书的父亲喊道:“爸爸,外面黑板上有号召向您学习的文章。”父亲放下手中资料,转过身来看了我一眼,平淡地说道“这是大家的功劳,工作都是大家做的”,说完就又钻进书本里去了,当时反倒让我觉得自己是否有点大惊小怪了。

从这天起,我就有了想进一步了解父亲的想法。近些年来,我尽可能走访父亲工作、生活过的每一寸土地,聆听老一代科学家讲述他们的喜怒哀乐,回忆与父母生活中的点点滴滴,查找、阅读有关图书资料,努力体会父辈们那段辉煌而艰辛的历程,感悟他们的精神境界。

我的父亲出生于1926年,青少年时期,面对军阀混战,天津沦陷,日本鬼子在中国领土上的横行霸道,亡国奴的屈辱生活给父亲留下惨痛印象。

▲童年时期的父亲

民族的忧患意识,使父亲在青少年时期就立下了学科学、爱科学,报效祖国,科学救国的志向。父亲自幼喜读中国历史及古典文学,仰慕历代民族英雄,他常讲:“中华文化有5000年历史,虽然几经磨难,但却长盛不衰,最主要原因就是中华文化中有一股正气,这就是热爱祖国、热爱民族。(这股正气)集中体现在民族英雄身上,这是最可贵的,(他们)是中华民族的脊梁,是中华民族的凝聚力。”父亲喜欢的诗句有林则徐的“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,诸葛亮的“非淡泊无以明志,非宁静无以志远”,这也是他一生的座右铭,这对父亲思想品格影响甚大。这也是父亲在科研道路上,不论遇到顺境还是逆境,都能够始终坚持实事求是、国家利益至上的动力源泉所在。

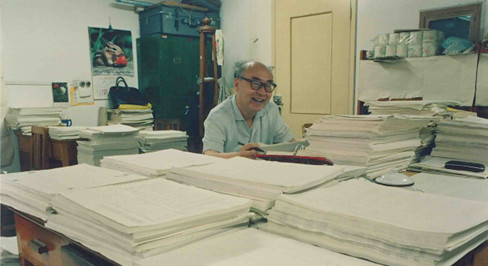

▲办公室工作中的父亲

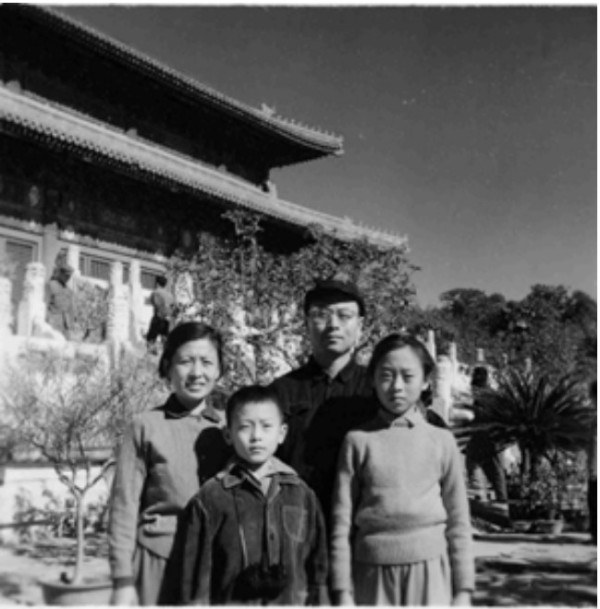

父亲是一个深爱家庭的人

在我的幼年记忆里,时常浮现出深夜熟睡之后,有人抱起我,用他满是胡子拉碴的脸亲我的小脸。睡梦中的我,总是下意识地用小手去推开这张脸。长大后我明白了这就是父亲对我们爱的一种表达。当时他因为工作任务繁重、时间紧,再加上工作的特殊性,每天都要很晚才能回家,一早就又上班去了,根本没有时间陪孩子玩儿。亲一下熟睡中孩子的脸庞,是他舐犊之情的自然流露。父亲从工作以来,几十年时间里,从未间断过给老家寄钱,以补贴家用。改革开放后,因国企改革三叔面临所在厂子裁员下岗,当时三叔两个孩子还小,生活一度陷入困境,感到很迷茫。父亲得知情况后,给三叔写了一封信:“国企改革,事关国家大事,你们厂身处其中,想必震动很大,你要与大家一起同心协力,为国分忧。”同时与信一起寄去了一笔钱。父亲在出差的时候,总是将母亲的照片随身携带,时不时就拿出来看看。有一次去上海出差,看到有卖丝袜的(当时北京没有卖),父亲也会托人买几双带回来送给母亲;给我买的上海大白兔奶糖,更是让我终生难忘。

▲1971年,我们一家人在北京十三陵留念

父亲是一个勤奋的人

他经常教育我们要做一个勤奋的人。在记者采访时,他说:“我不笨,我自己认为我也不聪明,但我很勤奋,(在北大读书时)每年暑假我回不了家,没有路费,常常跑到景山顶上去,拿着课本,拿着习题,乘着景山的凉风,勤奋得很。”

▲青年时期的父亲(后排左一)和同学们在北大理学院荷花池

父亲从事核武器研究以后,因核武器理论设计具有多学科的工作性质,原来学的知识已远远不能适应需要。为了尽快掌握工作的主动权,他用较短的时间又学习了爆轰物理、流体力学、辐射自由程、状态方程、凝聚态物理、应用数学和计算数学等许多学科,他对学习总是分秒必争。早晨一起床就拿书看,上厕所看,吃饭时也看,晚上为了不影响我们睡觉,他拿着书到走廊里看,甚至开会前的几分钟他也从不放过。出差坐火车那更是学习的好机会,一次去院里开会,他在火车上把一本厚厚的统计物理学读了一半。由于勤奋好学,父亲具有知识面广、思路宽、目光敏锐的特点。

第一次惯性约束聚变研讨会父亲(二排右起第三)与同事们的合影

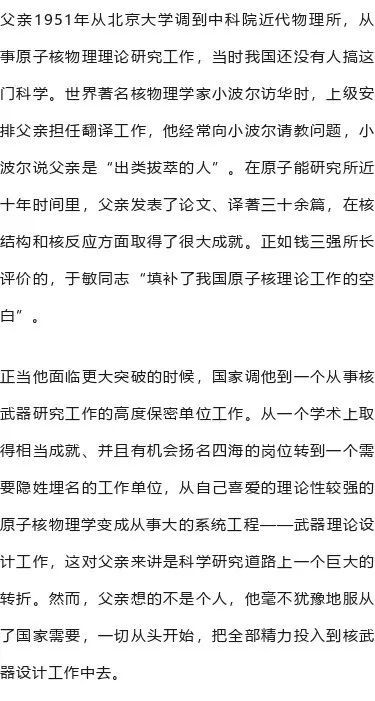

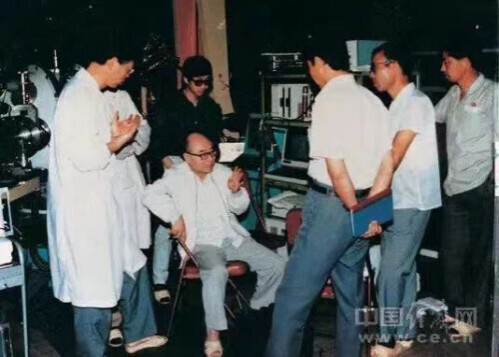

父亲是个一心扑在科研事业上的人

▲父亲与同事研讨工作

▲上世纪80年代,父亲听取理论设计汇报

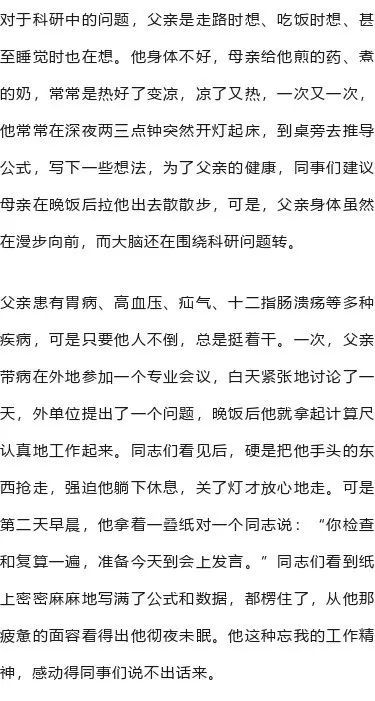

父亲是一个坚持真理、不畏强暴的人

▲父亲参加学术报告

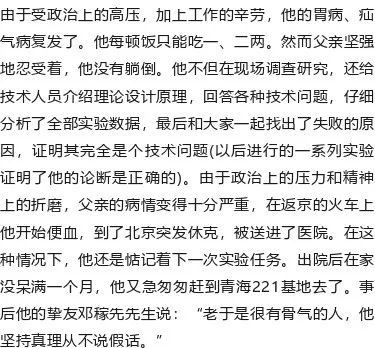

父亲是一个平易近人、深入群众的人

▲上世纪80年代末,父亲在上海神光装置旁讨论工作

父亲是一个宁静致远的人

父亲喜欢诸葛亮的淡泊以明志、宁静以致远。

对此他有自己的解释:“(对于一个科研人员来说)淡泊就是不为物欲所惑,这样才能志存高远。宁静就是不为权势所屈,这样才能有骨气,不为利害所移,才能坚持真理。”改革开放后,父亲教导我们:“不要追求奢靡,能满足基本生活就行,过一个普通人的生活就很好。”

80年代以前,我们一家经常会为了省几分钱的公交车票而选择步行。直到1983年我放寒假回家,按惯例从北太平庄下车走两站地回到家时,母亲看到我突然说了一句:“你又走回来的,下次别走了,坐公交回来吧。”

父母的节俭可谓数十年如一日,一张20世纪90年代初的铁床,父亲睡了近30年,一台老旧的电视机,能收到的台太少,安装了个机顶盒,又接着用。每当我想换新的时,父母总对我说,这些东西没有坏,用得很好,我们也习惯了,不要乱花钱,将来孩子上学还要花钱,节省一点吧,父母坚决不让我以旧换新。

▲父亲在家中翻阅书刊

由于父亲在核武器理论方面的贡献,有些媒体称他为“氢弹之父”。他始终不认可这种说法,他说:“这样提不符合科学。核武器的研制是集科学、技术、工程于一体的大的科学系统,需要多种学科,多方面的力量才能取得现在的成绩,我只是起到了一定的作用,而氢弹又不能有好几个‘父亲’”。

2014年初,当父亲得知单位准备推荐他参加国家最高科技奖评选时,父亲向单位领导建议:“工作是大家做的,我已经老了,为了中物院的长远发展,应推荐年轻的同事参加评选,这样能更好的激励年轻人为祖国拼搏。”

结束语

这就是我的父亲,他没有给我们留下多少物质财富,但他的精神,他的一言一行,却是我们做人的标杆,不断影响和指引着我们。正如父亲说的:“一个人的名字,早晚是要没有的。能把微薄的力量融入到祖国的强盛中,便足以自慰了”。

我想对大家说的是,在我的身边,有很多和我父亲一样的叔叔、阿姨,他们年轻时响应国家号召,克服各种常人难以想象的困难;他们隐姓埋名、艰苦奋斗、无私奉献;他们在理论研究岗位上发挥聪明才智,为我国国防事业不断攻坚克难,奋斗终身,创造了新中国历史上的人间奇迹。我为他们感到自豪,向他们致敬,而我的父亲仅仅是他们中的一员。

2025年1月15日

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|