为了他人宁愿自己多吃射线的核潜艇“保护神”孟庆宁将军

为核潜艇把关的“保护神”

——孟庆宁将军

杨连新

1974年初,我从清华大学毕业后分到东北的葫芦岛,在海军驻核潜艇总装厂军事代表室担任反应堆一回路监造验收工作。报到之前,早有耳闻,那里的总军事代表孟庆宁是解放战争时期参加中国人民解放军的“老革命”,他不但严于律己,而且对部属的要求也极为严格。

当我第一次见到孟总代表时,他43岁,魁梧奇伟,操着一口山东口音,我心里对他充满了敬畏。同时也为他左脸颊上那一大块明显的伤疤产生了诸多猜想:是战争年代负的伤?是工伤?是顽童时淘气受的伤?是生下来就有的?……那时,新分配来的同志都很关心他脸上的“神秘”伤疤。

1970年,患癌前孟庆宁

我问过老同志后,才知道那是因为他长期接触放射性患了皮肤癌,于1973年刚刚做完切除手术。

一、代表海军签收我国首艘常规潜艇和首艘核潜艇

随着与孟总代表接触的时间长了,对他的了解也就更多了。孟庆宁1931年2月出生,山东省黄县人。1946年参加中国人民解放军。1952年,孟庆宁由陆军转到海军预科学校任办公室主任;1958年至1961年,他到南京海军学院基本系学习指挥常规潜艇。

孟庆宁在海军学院学习期间,苏联政府按照中苏《二四协定》,于1959年2月向中国提供了一套“33”中型鱼雷常规潜艇的设计技术图纸资料,使中国海军结束了只能依赖苏联专家组装落后的“03”型常规潜艇的历史,开始在苏联专家的协助下,以我国为主第一次自行仿制较为先进的“33”型常规潜艇。这一年10月,海军党委向中央军委提出报告,“今后海军建设以发展潜艇为重点……”然而,仿制的路子还没有迈出,1960年8月,中苏关系破裂,苏联专家全部撤走,同时中断器材供应和技术支持。面对缺图、断料、少设备、缺乏建造工艺经验的重重困难,中国决心按已获得的图纸资料仿造,并加大国产化的比例。1960年12月,上海江南造船厂首先开工建造。1961年,就在仿制工作面临最困难的时候,孟庆宁从南京海军学院毕业并调到江南造船厂任驻厂军事代表室副总军事代表。江南造船厂军事代表室主要负责海军常规潜艇的监造验收任务,并兼管上海另外几个设备厂的军用产品验收。总军事代表是位老红军,负责全面工作。副总军事代表孟庆宁则主抓当时最重要的“33”型潜艇的仿制工作。

“33”型潜艇在20世纪五六十年代属于世界较先进的新型常规潜艇,孟庆宁领受这项重要的任务后,立即带领军事代表们参加了由设计人员和生产技术人员组成的仿制技术小组。他们对每一项仿制都做好图纸资料的译制消化、设计修改、生产工艺文件编制以及解决有关仪表工具和工艺装备等各项准备工作,然后才进入零部件试制、组合装配和调试,最后进行码头和海上试验。在一万多份图纸资料中,他们共同查清了近4000项器材,列出了国内生产和代用的项目清单。他在参加中国第一艘“33”型常规潜艇的开工建造和试验试航的全程监造中,配合工业部门,共同查找出大量船体装配、机械、电气安装等方面的问题100多项,特别是采用制造新工艺攻下了潜艇耐压体在装配中变形的问题。

1965年9月,我国仿制的第一艘常规潜艇建成交付部队使用。在交船仪式上,孟庆宁副总军事代表光荣地代表海军在首制艇交船协议书上签字。通过对苏式潜艇的仿制和国产化,大大提高了中国造船工业水平和海军潜艇部队战斗力,培养和锻炼了一大批潜艇科技人才和造船技术工人,为该型潜艇的批量生产和新型潜艇的发展打下了坚实的基础。

1965年,周恩来总理召开中央专委会会议,决定中国正式开展核潜艇工程的型号研制。为了加强海军与各有关工业部门的协调,海军机关急需调入懂潜艇、有实践经验的管理干部和技术干部。恰在这时,孟庆宁刚刚完成“33”型常规潜艇首制艇的仿制监造任务,便被作为最佳人选调到海军装备部门担任“潜快艇”处处长,那时他是机关里最年轻的处级干部。他一上任就着手选调政治觉悟高、专业对口的军事代表,积极组建海军驻核潜艇总装厂的军事代表室,1966年军事代表室挂牌成立。

1970年,陆上模式反应堆成功地达到满功率运行,准备将其技术移植到核潜艇上,全国几千家厂所的数万台设备也陆续运到核潜艇总装厂进行安装和试验。中国从来没有为了建造一艘舰艇而进行如此兴师动众的全国总动员。在这个关键时刻,孟庆宁再一次被选中,从北京大机关调到海军驻核潜艇总装厂军事代表室担任一直空缺的总军事代表,负责首制核潜艇现场监造、试验和质量验收。他离开首都,在偏僻的半岛上一干就是8年。

孟庆宁在第一艘核潜艇建造过程的每一个重要阶段,都担任着重要的角色。他是核潜艇下水阶段的副总指挥,系泊试验现场的副总指挥,试验阶段他是试验组副组长。在核潜艇建造试验中,他坚持深入到车间、核潜艇内,尽可能到现场参加设备安装、调试和处理问题,了解真实的质量情况。核潜艇重要的码头试验项目和海上航行试验项目,他都争取亲自到场。他1.8米高的个子,经常在核潜艇拥挤窄小的舱室空间里钻来钻去,几乎每一个角落都留下了他的身影,即使是核反应堆舱这样的“禁区”也不例外。

核潜艇上的专业多而新,建造难度远比常规潜艇复杂。孟庆宁初到核潜艇总体建造厂上任时,认识到仅凭建造过“33”型常规潜艇的经验和已有的理论知识是不够的。为了完成组织上交给的艰巨任务,为核潜艇的质量把好关,那些年他全身心地投入到核潜艇的建造之中。

面对“高、精、尖”技术于一身的核潜艇,孟庆宁抓紧一切机会学习。他除了自学有关专业知识和到现场实践外,还特别注意在专业知识上请教身边的军事代表,虚心拜他们为师,经常请各专业的同志讲课。在研究较难解决的技术问题时,他一般都要走四步曲:一是先听有关专业原理介绍,二是听问题汇报,三是到现场亲自勘验,最后研究解决方案。他看准了后就敢于坚持主见,从不优柔寡断,而且处理问题总会让大家心服口服。他在当总军事代表期间,还“走出去”学习,核潜艇的主要研究所和配套设备厂他几乎都去过。功夫不负有心人,几年来他边干边学,很快成了行家里手。

在处理技术问题上,孟庆宁每次下结论都力争做到确有把握。比如1972年10月的一天,核潜艇刚刚出海回来停靠在码头,由于电工操纵员操作不慎造成通往核潜艇的岸电断开,艇内电源也跳闸,全艇电网失电,所有电器设备停止运转,包括为反应堆提供冷却水的主泵也停止了。当再次启动主变流机组恢复电网供电后,反应堆已经中断冷却1分多钟。这是核潜艇首次断电事故,所以引起一片恐慌,有人吓得说不出话来,有人甚至立即上报说反应堆已经烧毁。孟庆宁也很紧张,但他没有轻易下结论,也没有表现得惊慌失措,而是召集有关专业的军事代表和设计人员认真进行分析后,提出了“反应堆烧毁的可能不大”的结论。因为当时没有检测出一回路里的放射性有异常变化,而且核反应堆是在低功率下失电断流的,断电时间也较短。后来经进一步检查验证和再次提升反应堆功率,证实反应堆确实没有烧毁。

由于孟庆宁掌握了核潜艇的基本知识和现场第一手资料,做到了心中有数。他说话有理有据,威信高,有影响力,设计单位和生产单位的技术人员都很佩服他、尊重他。在研究或处理技术问题时,只要是孟总军事代表发表的意见,连总设计师都很重视。

在一艘核潜艇建造的全过程中,各项设备安装调试和系统试验的工作量很大,需要军事代表签字的验收单达上千张。只有军事代表签字同意后,才能进行下一个工序或步骤。为了保证核潜艇的质量,孟庆宁对军事代表们的要求非常严格,要求每一次签字都必须按照设计技术标准验收,确实把好“签字验收”这一关。他说,“军事代表一旦签字,核潜艇只要不退役,出现质量问题我们就有责任,我们‘要负历史责任’,为广大海军官兵们的生命和国家财产负责,这是一个不能动摇的原则问题。”

孟庆宁对有真才实学的下属更是爱之深责之切,恨不得把他们的潜力都挖掘出来。有时甚至严厉得有点“不近人情”,他不允许在核潜艇的技术问题上有任何松懈和不应出的错误。有一次我贸然问他,作为一名领导喜欢什么样的下属。他一改严肃的面孔半开玩笑地做了个通俗的比喻:一是不喜欢猴子,因为猴子太精滑了;二是不喜欢猪,因为猪太笨了;最喜欢牛,因为牛又肯吃苦又出活。自从听了他的一席话后,我更加勤勤恳恳地工作了,我对鲁迅“俯首甘为孺子牛”名句有了进一步理解。

孟庆宁在第一艘核潜艇建造过程的每一个重要阶段,都担任着重要的角色。核潜艇下水阶段他是副总指挥,试验阶段他是试验组副组长。他从来不脱离实际,核潜艇所有的码头试验项目和海上航行试验项目他都要去。他坚持深入到工人和技术人员中去,尽可能到现场参加设备安装、调试和处理问题,了解真实的质量情况。他是山东人,有1.8米高的个子,经常在核潜艇窄小的舱室里钻来钻去,几乎每一个角落都留下了他的身影,即使是“禁区”核反应堆舱也不例外。

1974年,第一艘核潜艇胜利完成建造任务,交付海军使用,孟庆宁又一次代表海军在我国第一艘核潜艇的交船协议书上庄重签字验收。

二、深入现场不顾个人安危

孟总代表的爱人横穿大半个中国从贵州来探亲,他却在核潜艇上连轴转,三天后夫妻才得以见面。在核潜艇最紧要的系泊试验阶段,也是孟总军事代表最累的时候,他放弃了所有的节假日,在连续几个月的系泊试验中,经常住在码头与核潜艇做伴,及时了解和处理产品质量问题,即使面对放射性的危害也毫无惧色。我学的是核反应堆工程专业,深知放射性是把“双刃剑”,它既是核动力源不可缺少的物质,也可能因疏忽而对人身造成危害。孟总代表其实很清楚放射性对身体的伤害,但他从不退缩,总是在最需要的时候出现在最危险的地方。

1971年7月23日,核潜艇在船坞内进行系泊试验,核反应堆一回路系统处于高温高压状态,当时的水温高达200多度,稳压器中的压力是常压的70多倍。就在这时,由于系统中有一个阀门没有关严,一名操纵员开启通往舷外的阀门后,致使核反应堆系统中的高温高压放射性水伴随着刺耳的尖叫声喷射而出,并形成了高温高压蒸汽流,码头即刻被污染了。孟总代表听到码头方向发出的异常响声后,马上意识到情况不对,他作为试验组的领导第一时间赶到出事地点,并完全不顾自己的安危,毅然站在放射性水里,毫无顾忌地呼吸着被污染的空气,与其他领导携手指挥,制止了事故的扩展。当清洗了码头后,放射性污染仍然比允许标准高出数倍,可想而知当时他们遭受到多么大的辐射呀!

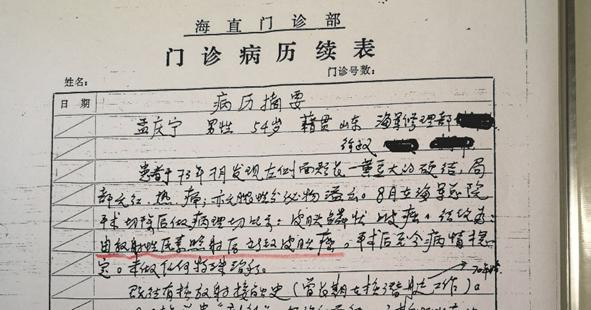

由于孟庆宁在工作中经常接触放射性,而他又往往顾不上自我保护,1973年7月,左边面颊长出一个蚕豆粒大小的硬块,必须手术切除。当年海军总医院的病例诊断结论为:“由放射性元素照射后所致皮肤癌。”从那以后,在他的左脸便留下了一块明显的疤痕,这也成为他从事核潜艇工作的永久纪念。核辐射,这个让多少人望而却步的“魔影”。癌症,这个从精神上击垮了多少人的“恶鬼”。孟总代表却置之度外,依然故我,他带着标志性的伤疤仍然深入核潜艇建造试验的第一线,义无反顾地参加各种试验,并争取每一次都亲自跟随核潜艇出海。

无情的放射性继续在他的身上肆虐,多年后,医生不得不又一次切除了他甲状腺里的可疑肿块。事后我问他怕不怕,他说:“第一艘核潜艇毕竟是带有试验性质的,我现在多‘吃’点射线,是为了将来指战员们少‘吃’或不‘吃’射线。”

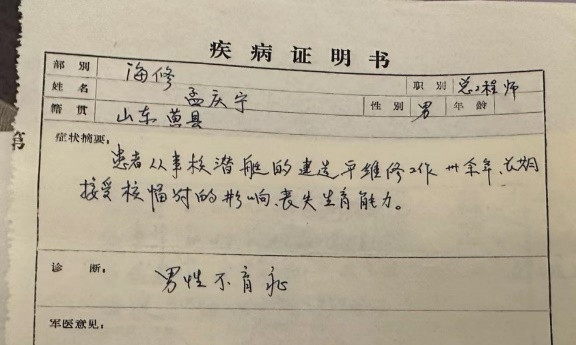

放射性不断地损害着孟总代表的身体,并影响到他的生育能力。后经检查,诊断为“男性不育症”,医院的《疾病证明书》中残酷地写着:“患者从事潜艇的建造与维修工作,长期接受核辐射的影响,丧失生育能力。”

孟庆宁因放射性所致皮肤癌的诊断病历

孟庆宁男性不育症的证明书

我曾经问过孟总代表,当时为何完全不顾自己的身体,没日没夜地干?是什么力量能产生那么大的动力?他说:“军事代表的验收是核潜艇建造中确保质量的最后一道防线。当时,那种‘要为历史负责’的巨大责任感,使我忘掉了自己,并产生了无穷的动力。”好风气是带出来的。我在军事代表室工作了4年,直接感受过孟总代表那严谨的工作作风,亲眼目睹了他的表率作用所带来的效果。孟总代表作为军事代表室的主要领导,虚心让各专业的同志给他讲业务课,听取他们的建议。他深入现场办公,了解到的质量问题和掌握的建造情况比专业军事代表都及时。他的表率作用对我们是一种无形的激励。在核潜艇试验的日日夜夜,军事代表们毫无怨言地冲在第一线,并且不觉得苦和累,分布在核潜艇的各个专业,忠于职守,履行职责。很多军事代表获得的试验技术数据和质量问题比工厂和研究所多,他们协助厂、所发现和解决了大量设计建造中的问题。

孟庆宁先后调任海军装备技术部门和海军装备修理部领导,参与组织了第一代鱼雷核艇后续艇的监造试验和重大技术问题的处理、第一代核潜艇完善提高项目的方案审查、第一艘弹道导弹核潜艇的试制,核潜艇第一次31昼夜长航的装备质量保障,参与组织了核潜艇90昼夜自持力考核、核潜艇水下发射潜地导弹和核潜艇深水试验等重大试验的技术保障等。他不愧是海军军事代表的楷模。

1990年前后孟庆宁将军

从1986年至离休,他作为海军核潜艇部队领导小组成员,以自己丰富的实践经验为核潜艇部队的建设和发展提出过许多积极的建议。1989年他被聘为海军核安全专家委员会的专家,负责核潜艇在技术保障中的核安全咨询……,1991年,孟庆宁从海军装备修理部总工程师(副军职)的位置上离休了。

2013年11月16日,孟庆宁因患癌医治无效离世,享年82岁。

参考文献:

[1]杨连新编著.见证中国核潜艇[M].海洋出版社,2013.1:240-250.

(作者系原海军核安全局副局长、中国核潜艇精神研究工作委员会顾问)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|